讲座整理|罗运兵:动物考古学三讲

点击上方“蓝字”关注我们!

2019年中山大学

“历史、考古与文明”

研究生暑期学校

讲座整理

编者按:本文由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!

动物考古学三讲

主讲人:罗运兵研究员(湖北省考古研究所)

整理人:吴昊(南京农业大学中华农业文明研究院)

7月17日下午,湖北省考古研究所罗运兵研究员为中山大学“历史、考古与文明”暑期学校全体学员进行了主题演讲,演讲题目为“动物考古学三讲”,共分为 “中国动物考古学的理论与实践”、“驯化之路”、“鹿角峥嵘”三个分论题组成。

首先,罗运兵研究员开宗明义地讲授了何为“动物考古学”,即动物考古学研究就是通过鉴定和分析考古遗址中出土的动物骨骼及相关遗存去认识古代存在的动物种类、当时的自然环境、古代人类与动物的各种关系。然后,根据这一概念,先后梳理了中国动物考古学的学术前史,并将世界动物考古与中国动物考古的理论方法、研究实践分别进行对比分析与阐述,总结了现阶段中国动物考古学的现状特点以及未来中国动物考古学未来发展的方向。

之后,罗研究员以美国学者贾雷德·戴蒙德所说的“可驯化的动物都是可以被驯化的,不可驯化的动物却各有各的不可驯化之处”引出“驯化之路”。他首先定义了何谓“驯化动物”,即使某种动物在特定的环境中通过控制其繁殖(有选择地交配),使其与野生的祖先有所不同,并使这些性态能稳定地遗传,以为人类所利用。

其次,他指出驯化动物应当具备以下5种特征:1)受到人类的珍惜,而且驯化的目的很清楚;2)它的繁殖受到人类的控制;3)它的存留(不论自愿与否)均取决于人;4)动物的原始行为(指心理上的)在驯化的过程中被改变了;5)在驯化种的个体中,出现了在野生状态下即使有、也非常稀少的一些特征。

于是,当动物被人类驯化之后,一般都会出现诸如形体大小的改变(比如牛猪羊个体将变小、骆驼和豚鼠体形体变大以及狗兼具两者)、骨骼(角、牙)的外部形态发生变化以及绵羊、骆驼和羊驼更多保留身体毛绒部分而减少了野生状态硬毛等性状变化。在此基础之上,他还详细讲授了如何追溯远古驯化、缘何驯化、如何驯化、何时驯化、何地驯化等技术路线。

在第二部分结尾部分,他提出了一个涉及动物伦理的思考,即驯化是一把双刃剑,驯化对动物是一种很大伤害。驯化后的动物大多出现局部机能退化,人工选育更是让一些动物呈畸形发展,品种特化。那么人类已经驯化了相当多种类的野生动物为自己所用,是否真的有必要驯化更多?显然,这是一个引人深思的问题。

第三部分,罗研究员主要阐述了鹿角在楚文化中的重要作用,鹿角作为连接着生与死,是力量、速度与再生的象征,是承载着楚人沟通天地的巫术想像,也展示了楚人惊才绝艳的浪漫情怀。

围绕这一主题,他首先总结了楚文化中的“动物符号”类型主要有最常见的有龙、凤、虎、蛇、鹿等,论述其背后所体现出来的楚人浪漫情怀的历史背景与神话传说,并且提出了可使用动物考古的方法来为楚文化研究提供新的视角,同时也为动物考古研究开拓新的领域或内容。

其次,又以楚人对鹿的开发与利用为切入点,讲述鹿角、鹿骨在考古遗址非常常见,并通过动物考古的方式分辨出鹿的种类,诸如水鹿、麋鹿、梅花鹿和多种小型鹿科(麂、麝等),从而进一步指出了鹿为楚人广泛的使用,比如用来制作鹿脯、进行骨角器加工或是进行随葬与祭祀的作用。然后,对不同种类的鹿角进行类型学的分析,从而判别与墓主身份的关联,从而说明鹿角的种属选择与墓主的等级身份有密切关联。

第三,在通过对湖北郧县青龙泉石家河文化、湖北江陵西周铜器窑藏坑、湖北乔家院墓地等出土的鹿角从而确定了楚地“巫风炽盛”,而鹿角则代表了力量的象征,是具有保护死者、镇墓辟邪的作用,但是也进一步指出了楚人爱鹿,尤其崇尚鹿角,但没有任何证据表明楚人存在“鹿图腾”。

编辑、配图:刘亚楠

摄影:李伯璋

终审:桑佳旻

鲁迅的文章到底该不该出现在教科书内?学者提出正反两种观点

中国一直以来就提倡应试教育,倡导学生灵活运用书本上的知识来完成相应的测验,并且能将所学到的东西更好的应用在现实生活中,所以一般来说中小学生课本的选材都是经过教育专家们层层过滤筛选出来的中华精品。但在近来这些年突然有很多声音冒出来,他们竟然主张移除初中课本中鲁迅的文章。我要新鲜事2023-05-25 16:38:070000夏商周王朝更迭与考古学文化变迁(李伯谦)

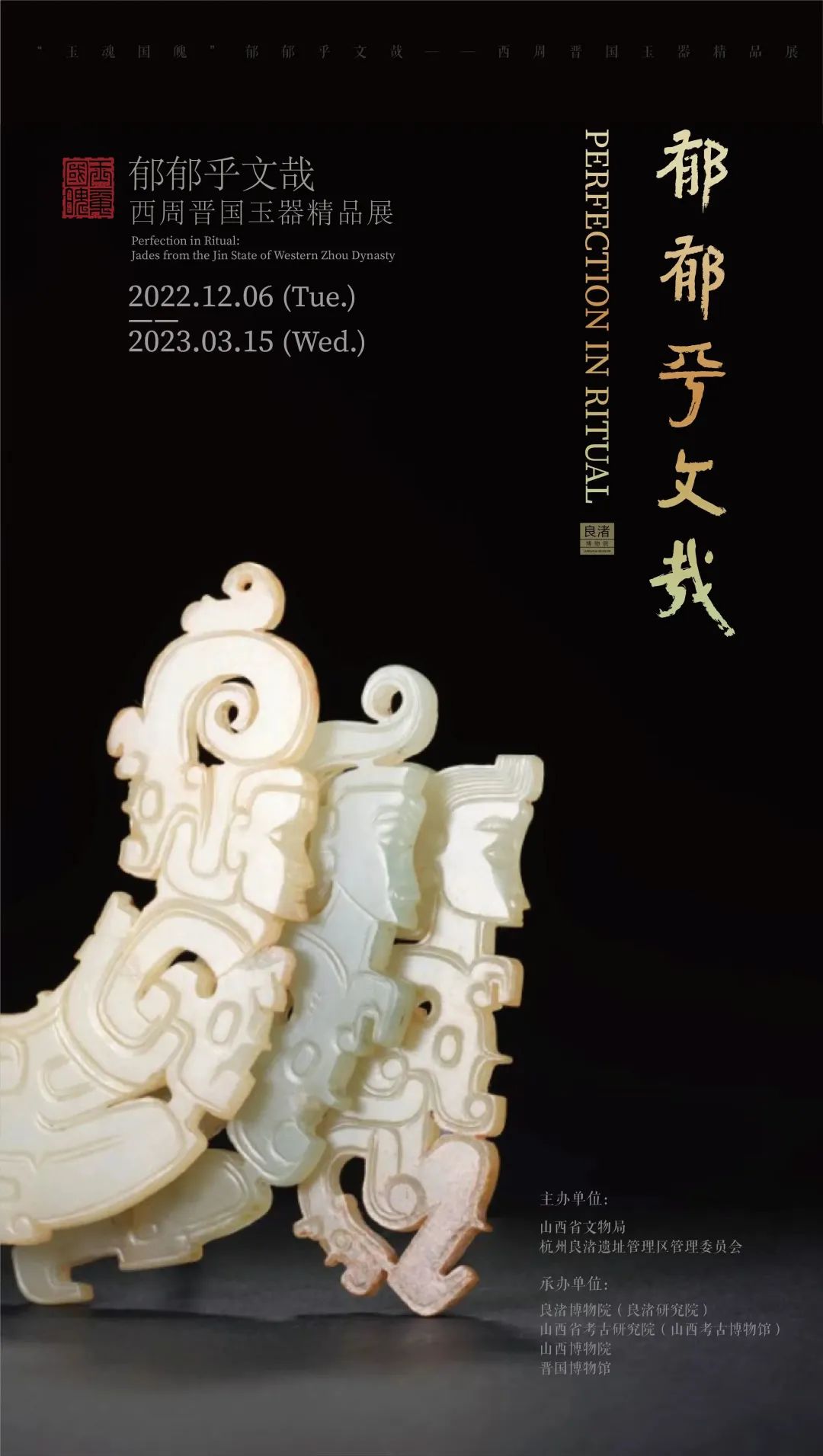

李伯谦先生是我国著名的考古学家,是当年夏商周断代工程的首席专家,也是后续的文明探源工程的一大推手。今日看到当年李先生一篇文章,集中代表李先生对夏商周三代王朝与考古学文化关系的观点和看法。现摘录如下,有兴趣的可以读读,受益匪浅。夏商周三代是中国古代文明形成与发展的重要时期,研究其建立与更迭过程及其与考古学文化变迁的关系,对于深入认识三代文明的特质具有重要意义。我要新鲜事2023-05-31 22:15:090007观展:“郁郁乎文哉”西周晋国玉器精品展

#2022生机大会#从乌苏里江畔小南山的粗朴玉玦,到环太湖流域良渚的崇高神人兽面,及汉墓里华贵肃穆的金缕玉衣,至清宫中繁复精绝的文玩旧藏,玉文化在中华大地已至少绵延不绝九千年。漫漫长河中,周公制礼作乐,以礼维系社会有序和谐,玉器发展在西周迎来独具特色的重要节点。期待观众朋友们能从丰富精美而规矩灵动的西周玉器中,窥见那个古老悠远的繁华盛世,一如老夫子在两千多年前发出“郁郁乎文哉!”的慨叹。我要新鲜事2023-05-26 17:30:330000盗墓者混进民工队伍,“协助”考古队清理,将金器私藏裤裆里带出

江西明益宣王朱翊鈏墓考古本文作者倪方六一般人认为,盗墓者都贪心胆大,为了盗宝,什么都可以不顾。其实也不尽然,贪心是事实,但胆大未必都是,有的也有文物保护意识。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号要说的盗墓事件中,盗墓者因为见到了不腐古尸,心里害怕而放弃盗墓,并且主动向文物部门报告——在盗墓江湖上,这事真的算奇葩!这事发生在40年前。我要新鲜事2023-05-26 21:24:520002