罗志田:立异未必是创新

著名社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu)曾对法国学界的“时尚化”深觉惋惜。他注意到,学界的年轻人和后来者,总想搞异端革命,而不论这革命是真是假。这些人说:三十年来,老家伙们一直向我们灌输拉布鲁斯和布罗代尔的经济史;我们曾经到里斯本港口去清点木桶;这种事情我们已经受够了!现在应当清点其他东西了。于是他们开始像清点木桶那样去清点书籍了,却并不考虑书中的内容。这种情况,和街上一会儿流行长裙一会儿又流行短裙的现象,别无二致。在他看来,学术场域也开始遵循女子时装场域的变化法则,实属不幸。

更不幸的是,这样“假革命”的情形,在中国仍在继续,甚至变本加厉,媒体尤甚。自从创新成了自上而下的口号,出现了大量以转换为“创新”、为“创新”而转换的现象。有些人不仅遵循女子时装场域的变化法则,而且试图引领变化。确实也有很多人愿意跟进。一个稍具创意的花样翻新,往往被大家蜂拥而上地再生产(reproduction),直至将其“消费”到毫无使用价值;待其被用得“过劳死”,然后又看有谁能“引领”新变化,大家又跟着更换。

从某一时候起,或许为了让读者认识立言之人,出书就要附作者的相片。报刊亦然,作者旁照例有一头像(究竟是书在先还是报刊在先,待考)。又从某一时候起,所附作者的相片又都须改成漫画式的(这几乎可以肯定是报刊的创意,而书籍跟进),仿佛不如此便不入流。不过,除少数外,这些漫画实不高明,很多甚至不能表现所画人的特色(那本是漫画的强项)。其结果,这一做法不过告诉读者:这就是某人,但你若想看真面目,还是去找相片好些。

有的报刊,不知为何,隔段时间还把固定出现的漫画头像转换一下风格。在办报人方面,或有其特定的考量,如美术编辑换人等;但因往往并不宣示,对读者而言,这等于自我招认:本报/本刊其余的东西都无法“创新”,不得不借此以“改版”,以示面目一新,仿佛也在与时俱进。

一般情形下,报刊上作者的头像要比作者姓名(含笔名)大很多。在这样的情形下变化头像,正类改换笔名,多少暗示这是一个新作者,或至少不希望读者知道这是一个已有地位的作者。假如真有新作者出现,虽表现栏目的不可持续性,到底也还显得版面欣欣向荣。而通过表现形式上的立异以标新,除品牌的无形流失外,实一无所获。

让人纳闷的是,现在不是正在大搞所谓“文化产业”吗?在产业中似乎有个惯例,即任何成品牌者,都希望自我维护,而不是随意改头换面,遑论为改头换面而胡乱改头换面!正常情形下,这类作为只能“披露”两个信息;一是该报/该刊确实没什么可维护的,二是报刊的编者(含领导)并无自信,也看不到什么可维护的,只能靠改头换面来展现本报/本刊已经“不一样”了!

百多年前,刊物常为一二人支撑,所以编者即作者,又需换用好些笔名,以示非一二人的独白。这逐渐成了习惯,至少在七八十年前,鲁迅、周作人兄弟等给报刊写文章的时候,是随时变换笔名的。这现象告诉我们一个重要信息,那时报刊尚未产业化,故无需品牌化的作者;而读者也更多是看文字的内容,而不甚在乎是谁写的。

但后来就不一样了。二三十年前,有位朋友曾给海外的报纸写文章,开始也不时变换笔名。后来编者就不同意了,说是读者对老兄的文字有积极的反馈,本报也希望持续借重,务请确定一个笔名,长期使用,以树立品牌,俾报纸和作者皆相得益彰。那是报刊产业化的明显表征——在一个真正市场经济的社会里,编者会清楚意识到品牌的重要。而任何品牌,都是需要通过持续“再生产”以强化印象的(注意,品牌的维护是自我“再生产”,而不是摹仿他人的“再生产”)。

现在各级都在强调“创新”,压力之下,有些人不知怎么办,不得不剑走偏锋,标新立异;仿佛不与人同,就是创新。其实章学诚早就说过,学问真做得好,则“人望之而不能至”,自然“觉其异”,实无需“求异于人”。除了真正的漫画版,报刊本以文字取胜。若办得好,便无需在花样上改头换面。而不断追求版式的花样翻新,最成功也不过喧宾夺主,不成功则可能吓退读者,岂非自讨苦吃?

来源:《道大无外》

请回答#你的2022年度建筑关键词#

新岁序开,万象更新。时间宛如一面有形的镜子,折射出太多的变化,激起我们对以逝光阴的深情回望。可以说世界经济这一年确实没什么好消息,无论是俄乌冲突、疫情反复无常、还是欧洲能源危机……2022年也终于走到尽头,将记忆强力缝合在一起。但我们还愿写些温暖文字,照亮这个冷清又忙碌的一年。如果年轮有声,这一年有关海内外建筑的大事件会幕幕在记忆中回闪,将流光碎影编织在一起,以温暖惬意的篇章呈现。我要新鲜事2023-05-06 15:14:350001荐书:《沈从文讲文物》

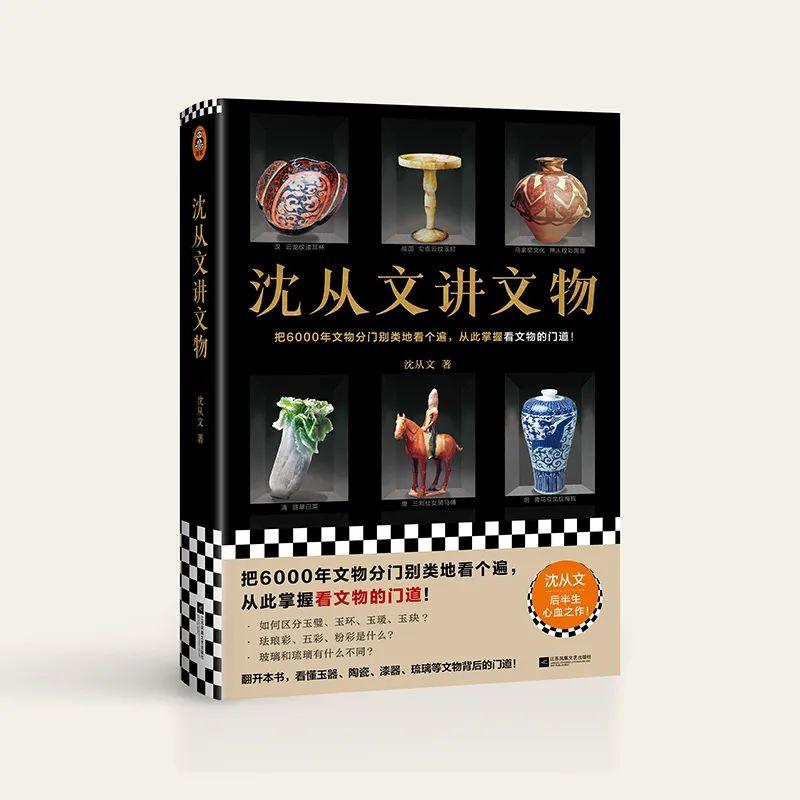

《沈从文讲文物》的出版,让很多读者发现,原来除了蜚声中外的《中国古代服饰研究》,沈从文在文物研究领域也颇有建树。当然,对于普罗大众而言,沈从文更为出名的是他作为文学家的身份。沈从文的一生,以1948年为界,划分为了两截。前半生,他是中国现代文学史上最伟大的文学家之一,《边城》被誉为“文学史上最纯净的小说”,打动着一代又一代的读者。我要新鲜事2023-05-26 07:28:010001始祖鸟:侏罗纪带羽毛的恐龙(体长0.5米/德国出土)

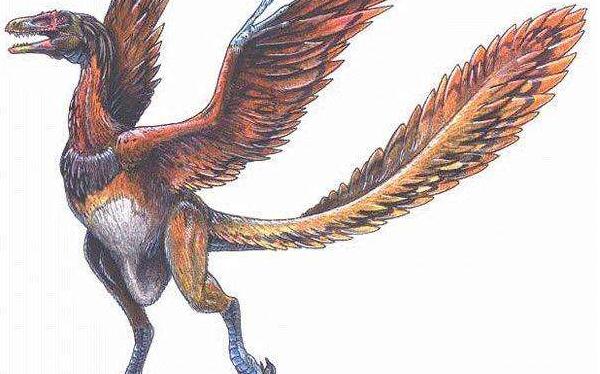

说到恐龙,大家想到的都是像霸王龙那样的,其实在目前已发现的700多种恐龙中,有不少是带羽毛的恐龙,其中最特色的当属始祖鸟,它被很多人认为是鸟类的祖先,接下来一起去认识看看。始祖鸟基本资料始祖鸟是一种欧洲的小型带羽毛恐龙,它体长0.3-0.5米,与小盗龙差不多大,体型在目前已知的774种恐龙中排在第698位,生活在距今1.45亿年前的晚侏罗世。始祖鸟化石我要新鲜事2023-05-09 17:01:340000写在陕西考古博物馆开馆之际:启航新征程 踔厉向未来

我要新鲜事2023-05-07 03:34:370000