陈淳:人类如何了解自己的来历——谈文理结合与学科交叉

人类对自己的来历天然有一种好奇心和探索的动力。在科学尚未昌明的时代,神话和宗教就会编造出离奇的故事来解释人类的来历。比如中国的盘古开天地、女娲补天和用黄土造人的传说,与西方圣经上帝七天创造世界万物和人类的故事。早期一些哲学家也靠冥想来思索世界万物和人类的来历,比如我国庄子就提出“万物皆出于机,皆入于机”的自然发生说,并有一种非常幼稚的生物进化观,认为“久竹生青宁,青宁生程,程生马,马生人”。由于在中国的传统文化中,没有理性主义的科学思维这份遗产,也就是说对于感官无法证实的现象,人们并不把确定某种见解看做是一个可用逻辑推理和实证检验予以解决的问题,这导致自然科学难以在中国发展。于是,中国人对自己来历的了解一直限制在文献记载的研究上,像地质学、生物学和考古学这些对探究人类来历至关重要的学科都是在西欧发展起来的。

无论在中国还是西方,最初人们都普遍认为,对人类历史的了解只能来自于文字的记载。即便美索不达米亚的楔形文字出现在公元前3100年,埃及的象形文字出现在公元前3000年,中国的甲骨文出现在公元前1400年,但是直到公元前700年以后,无论在中东还是在中国,这些文字记载并没有提供详细的历史记载或对当时事件的分析性记叙,因此对于详细了解我们的过去仍然有很大的局限性。此外,在很长时间里,人类对历史的认识受宗教说教的影响很大,特别在西方。圣经纪年使得人们普遍认为人类的历史只有6000年左右,而且这种说教以一种退化论来解释人类的历史,即人类及其环境自其创造以来无论在形体上还是在心智上都在不断退化之中。因此,人类对自己来历的了解,首先要摆脱自己观念的束缚和影响,突破宗教观念和文字记载的束缚来重建自己的历史。

一、均变论、进化论与早期人类

18世纪是地质学和其他自然科学诞生的时代。法国古生物学家居维叶毕生研究脊椎动物化石,为了解释地层中发现的古老绝灭动物,他提出了“灾变论”来解释地质和生物的历史。他声称,地球上曾经发生过多次大洪水,消灭了所有生命,然后上帝又创造出一批新的生物来取而代之。而人类也是6000年前上帝在大洪水后的创造。

1883年,英国地质学家查尔斯·赖尔根据他在西西里岛的考察,出版了三卷本著作《地质学原理》,正式奠定了均变论的基础。均变论否定了神创的灾变论,认为地球是由自然和持续相同的过程所创造。均变论成为进化论的基础,它为地球漫长的历史和物种进化的漫长过程提供了足够的时间,也为突破圣经的6000年人类史奠定了基础。英国考古学家格林·丹尼尔指出,“在地质学出现之前,在均变说被广泛接受之前,不可能有真正的考古学”。《地质学原理》伴随着达尔文五年的环球航行,均变论使他从进化角度考虑生物多样性,将它们看做是自然和持续的地质运动所创造。但是,单凭均变论并不能使达尔文建立物种进化的原理,1798年他从马尔萨斯的《人口论》中获得启发,认为生存压力是促使生物竞争的动力,因此这成为进化论原理物竞天择、适者生存的基础,也成为探索人类从低等动物和早期猿类进化而来的出发点。

达尔文和他的好友、解剖学家赫胥黎在比较了人类和现代类人猿的骨骼之后,认为我们与非洲猿类最为接近,因此推测人类的起源地可能在非洲。但是和达尔文同时创立了进化论的华莱士则认为亚洲是人类起源的摇篮。1892年,荷兰解剖学家杜布哇宣布在印尼爪哇的特里尼尔发现了一个远古人类的头盖骨和一根股骨,认为这就是人类的远祖,是他苦苦寻找的人猿过渡的“达尔文缺环”,并将它称为“直立猿人”。但是,这一发现受到了普遍的质疑,以至于杜布哇一怒之下,将化石埋在自家厨房地板下,再也不愿将它示人。

20世纪初,大部分古人类学家认为亚洲是人类起源的摇篮,因为他们觉得非洲是个黑暗的大陆,文化过于落后原始,似乎不可能是人类和文明的摇篮。比如,美国学者马修力主亚洲是人类的发祥地,美国古生物学泰斗奥斯朋也认为中亚地区应该是人类起源的摇篮。当时,瑞典和美国纽约自然历史博物馆还派遣了数支探险队在蒙古高原进行了十年的考察活动。

对亚洲地区的重视,使得受聘于中国政府作为矿政顾问的瑞典地质学家和考古学家安特生特别关注中国地质和化石材料的采集和研究,开始在中国寻找远古人类的证据(图1)。1921年,安特生找到了周口店的龙骨山遗址。经过多年的努力,中国考古学家裴文中终于在1929年发现了第一个中国猿人的头骨化石(图2)。中国猿人化石的发现拯救了爪哇人,结合爪哇人和中国猿人的材料,学界确立了人类起源的进化理论,亚洲自然被看做是人类起源的摇篮。

图1 安特生

此前的1924年,南非约翰内斯堡威特沃斯兰大学的解剖学家雷蒙德·达特发现了一件被称为“塔昂幼儿”的灵长类头骨,其枕骨大孔的位置表明这类动物是直立行走的,但脑量很小。于是,达特认为它虽然还不是人类,但是应该是人类的远祖,将其称为“南方古猿”(图3)。当时,达特的观点也没有得到学界的认可。一些人觉得这件化石可能是和人有点相似的黑猩猩的幼体,而另一些人则受英国皮尔唐人骗局的影响(图4),认为人类的进化脑子先于四肢,因此祖先应该是大脑量的物种,小脑量的“塔昂幼儿”不可能是人类的远祖。

图2 中国猿人头骨

图3 达特与塔昂幼儿

1932年,美国古人类学家刘易斯在印度和巴基斯坦交界的西瓦立克山发现了一件中新世晚期的灵长类化石,将其称为“拉玛古猿”,并根据其复原的抛物线形齿弓,认为它是人类最早的祖先,其生存时代约距今1400万年前。直到20世纪70年代,拉玛古猿一直被认为是人类最早远祖的代表,亚洲自然也成为人类起源的一个中心地区。但是,后来出土的大量化石证明,拉玛古猿是现在亚洲猩猩的祖先,它和另一类总是同时出土的西瓦古猿是两性区别。于是,拉玛古猿被归入西瓦古猿的分类名称之中。

图4 伪造的皮尔唐人头骨

20世纪中叶开始,情况发生了变化。经过20多年的努力,古人类学家路易斯·利基和玛丽·利基夫妇于1959年在坦桑尼亚的奥杜威峡谷找到了一具几近完整的灵长类头骨,头骨形态原始、牙齿硕大。由于地层中离化石不远处发现了石器和破碎的动物碎骨,利基认为这种生物已经能够制造工具和屠宰动物,将其称为鲍氏东非人。后来几年中,在东非人地点附近又发现了一些人科动物的头骨、下颌骨颌肢骨等。这种灵长类动物的脑量要比东非人大出50%,利基将其称为“能人”,并认为这个地点的石器应该是能人制作的。鲍氏东非人被改名为南方古猿鲍氏种,能人才是人属的最早代表,钾氩法测定的年龄为距今175万年(图5)。

自20世纪中叶开始,从南非和东非出土了大量南方古猿和人属的化石,特别是最近两年在东非发现了许多400万—700万年之间的人科化石,这些大量化石证据为人类的非洲起源说提供了充分而有力的证据。同时,拉玛古猿作为最早人类远祖的地位也因新证据的积累而被否定。

图5 能人、直立人、南猿鲍氏种(从左到右)

二、起源何时?祖先是谁?

在考古学中,测年技术对于这门学科的发展至关重要。创造出一种不求助文献记载来了解历史的方法,成为考古学与古物学的分水岭。丹麦学者克里斯蒂安·汤姆森不是囿于文献记载和传说中的古老民族来对应出土文物,而是采取自然历史的研究方法,提出了以石、铜、铁三个技术演进序列为基础的三期论,作为对物质遗存进行相对断代的方法,被公认为科学考古学诞生的标志。于是类型学和地层学成为考古学家解决文物年代的主要方法。1949年,为美国国防部从事生物放射性研究的化学家威拉德·利比发明了碳14绝对测年方法,能够用来对大约10万年内的有机物进行绝对年代测定。这一方法成为考古学发展的一个转折点。该测年方法的诞生对考古学产生了巨大的影响。其一,它为世界各地的考古发现提供了一个共同的年代学标准。比如,三期论的相对断代虽然能够辨认文物的早晚,却无法确定欧洲、中东和中国的青铜时代究竟是否同时还是有早晚的不同。其二,这一方法将考古学家的精力从类型学的断代工作中解放出来,能够关注和探索其他更重要的历史问题。之后,大量其他各种物理和化学的测年法被发明和用来进行断代,比如钾氩法、铀系法、古地磁等。利比因其贡献,被授予1960年诺贝尔化学奖。

在爪哇和北京发现猿人化石后,开始因其头骨的猿类特点曾一度被认为是猿和人之间的过渡代表。后来由于在周口店猿人洞内发现了大量石器和灰烬,人们才知道猿人已经会制作工具和用火,应该是真正的人类了。于是,猿人这个称呼逐渐废弃不用,开始称其为“直立人”,简称北京人。根据年代测定,北京人大约生活在距今60万—40万年前。由于直立人是当时发现的最早人类代表,因此在上世纪上半叶,学界普遍认为人类的历史大约为50万—60万年。

20世纪60年代,钾氩法对奥杜威地点的年代测定,将人类起源的时间至少延长了两倍。学界一般以制作工具为真人的标志,因此与石器共生的能人被归入人属。而这一时期人类学家古多尔对黑猩猩的长期研究后,认为黑猩猩具有许多原来被认为是人类特有的行为特点,包括使用工具,人类学家们开始相信两足行走应该是人猿分化之后最重要的变化,因此他们从直立行走的确立来追溯人类的先祖。

同时,遗传学家开始采取一种革命性的方法——分子钟来确定人猿分离的时间。美国加州大学伯克利分校的萨利奇和威尔逊在比较了人、猿和猴血清白蛋白之后发现,人、黑猩猩和猩猩的血清蛋白存在1%的差异,此三者与旧大陆猴的血清蛋白有6%的差异。因此,他们认为人猿超科(包括人和现代猿类的祖先)和旧大陆猴是在2000万—3000万年前分离,而人和猿大概是在500万年前分道扬镳的。这个年代比当时大部分古人类学家推断的年代要晚得多。当时,学界仍然相信拉玛古猿的种系发生地位,因此遗传学家根据分子钟推算的结果并未被学界所接受。

20世纪80年代以后,DNA技术的改进已经能够更加精确地推断人和猿的亲缘关系,这一方法表明人和黑猩猩的关系最为接近,并且推算出人与黑猩猩分手的时间大约在800万—500万年之间。然而,当时这个根据遗传变异速率推定的时间,尚未得到化石证据的支持。

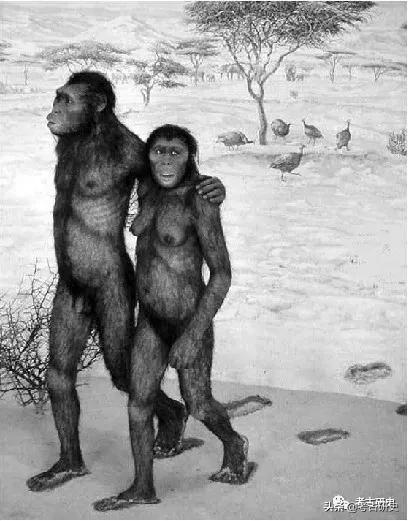

1974年,美国古人类学家唐纳德·约翰逊在埃塞俄比亚北部的哈达地区发现了一具320万年前的南猿骨架,骨架相当完整,保存了40%的骨骼。骨盆和膝关节表明这类人科动物已经能够完全直立行走,约翰逊将这具著名骨架取名为“露西”(图6)。1975年,约翰逊团队在另一个地点找到了更多的化石,大约代表了和露西相同的13个个体,于是他们将这类早期人科命名为“南猿阿法种”。虽然露茜还不会制作工具,但是阿法种被认为是人类演化谱系上最早的成员。1978年,玛丽·利基在奥杜威峡谷的莱托利地点发现了南猿阿法种在火山灰上留下的脚印,从脚印判断阿法种身高约1.2—1.5米,已经能够完全直立行走,这些脚印可以用钾氩法对火山灰直接测年,得出了距今370万年的结果(图7)。

图6 露西复原图

1994—1995年,在埃塞俄比亚阿瓦什中部地区出土了比阿法种更加原始的材料。这是一批代表17个个体的牙齿和骨骼,显示一种黑猩猩和人类的混合特征,总的来说要比南猿更接近猿类。发现者美国加州大学伯克利分校的怀特觉得这类化石不宜再归入露茜所延伸的南猿属种之中,于是将其命名为一种新属新种“地猿始祖种”,它们的生存年代为距今440万年。怀特团队后来在这一地区又找到了更早的材料,包括至少代表5个个体的左下颌骨、趾骨、肱骨、尺骨、锁骨和牙齿等化石。这些材料既显示了后期人科成员的共同特点,也表现出现生大猩猩的一些特点,而且近端趾骨显示出直立行走的能力。这些材料的年代比地猿始祖种更古老,达580万年。它们的牙齿也显示了比始祖种更为原始的特点,因此怀特将其命名为地猿始祖种家族祖先种,而将440万年的材料命名为地猿始祖种始祖亚种,并认为这批化石材料代表了人类与黑猩猩最为接近的祖先类型。

图7 南猿走过火山灰地面复原图

地猿的先祖地位刚确立,一支由法国和肯尼亚的联合研究小组公布了他们在肯尼亚图根山区发现的12件化石,包括破碎的腿骨、臂骨及一些牙齿。这批绰号叫“千僖人”的材料被发现者认为是一种前所未知的属种,学名为原初人图根种。“千僖人”的年代测定在620万—560万年之前,要比地猿始祖种早了150万年。

当学界正在为“千僖人”感到惊讶和争论不已的时候,2001年在乍得丢拉伯沙漠中又惊现一具头骨、一个下颌骨和一些牙齿。这批新材料被命名为撒海尔人乍得种,绰号“托麦人”,年代距今700万年。这具头骨因为受挤压而变形,开始它被认为是最早的人科,但是反对者觉得它更像是大猩猩的祖先。研究者利用电脑对头骨标本进行修复,利用三维电脑绘图技术将其变形部位逐一复原。复原后头骨的性状的分析表明,其特征处于人科的变异范围之内,而无法与黑猩猩和大猩猩的头骨特征吻合。复原也表明托麦人是直立行走的,因为头骨眼眶上下缘直线与颅骨底面是垂直的,说明该动物呈直立姿势,头骨位于脊柱之上(图8)。因此,尽管有人持谨慎态度,但是研究者认为托麦人很可能是人科演化主线上的早期代表。

图8 乍得人头骨

三、怎样进化?

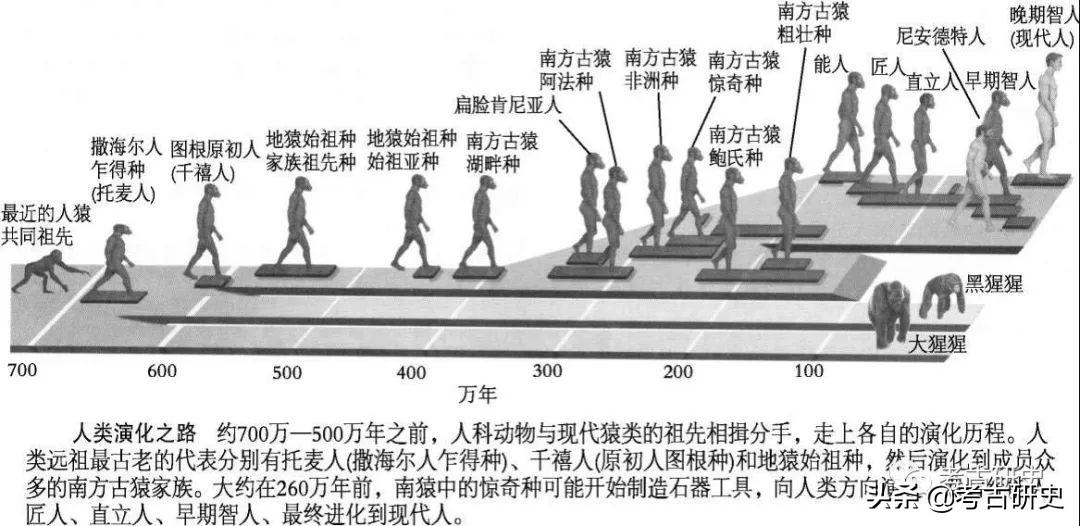

长期以来,我们以一种单线直进的模式来研究人类的起源和演化。20世纪50年代,学界将人类进化过程分为三个阶段,即猿人、古人和新人。古人即欧洲的尼人和中国的丁村人和马坝人等,新人是欧洲的克罗马农人和中国的山顶洞人等。在南方古猿发现后,学界将南猿中会制作工具的代表列为最早的祖先,并建立了四阶段的进化模式,这就是能人、直立人、早期智人和晚期智人。

但是随着化石材料的积累,古人类学家们发现人类起源和演进的轨迹非常复杂,完全不是以前所想象的那种单线直进或阶梯状递进,更像是错综复杂的树丛甚至藤蔓。到20世纪中叶,东非和南非出土了大量的南猿化石,经过合并之后,学界将它们归入两大类。一类是南猿非洲种或纤细种,以塔昂幼儿为代表;另一类是南猿粗壮种,以南猿鲍氏种为代表。并且认为,非洲种位于人类进化的谱系之上,而粗壮种是绝灭的旁支。

到20世纪90年代,非洲发现的南方古猿已经达1000多个个体,命名了8个种,比如非洲种、阿法种、粗壮种、鲍氏种、羚羊河种、埃塞俄比亚种、湖畔种和惊奇种等。利基夫妇之子,著名古人类学家理查德·利基将人类的进化谱系称为“一个拥挤的人科”。如何解释这些人科化石与人类之间的演化谱系关系,成为学界讨论的焦点。

在生物进化的过程中,各类物种都有许多亚种或变种,包括人类的近亲猿类也有至少四个物种,现在看来人类的演化过程也不例外。这一过程是和其他物种类似的成功与失败的尝试,它完全不是过去想象的那种新旧更替的累进,而更像是竞争激烈的淘汰赛,最后只有一个成功者胜出。早期的竞争者很多,在我们进化谱系上最后一个被淘汰的是尼人(图9)。

图9 人类进化图

20世纪30年代,在以色列卡麦尔山的两处洞穴斯虎尔和塔邦分别出土了尼人和现代智人的化石,当时还没有绝对测年的方法,于是根据体质形态进化的原理,1939年两位英美人类学家在研究报告中认为塔邦洞穴要比斯虎尔古老。后来精确的绝对年代证实,塔邦的尼人年代在五六万年前,而斯虎尔和另一个卡夫泽洞穴出土的现代智人年代在九万多年前(图10)。在欧洲典型尼人可能存活到三万年前。在中东,尼人和晚期智人有长达近五万年的共存相处。

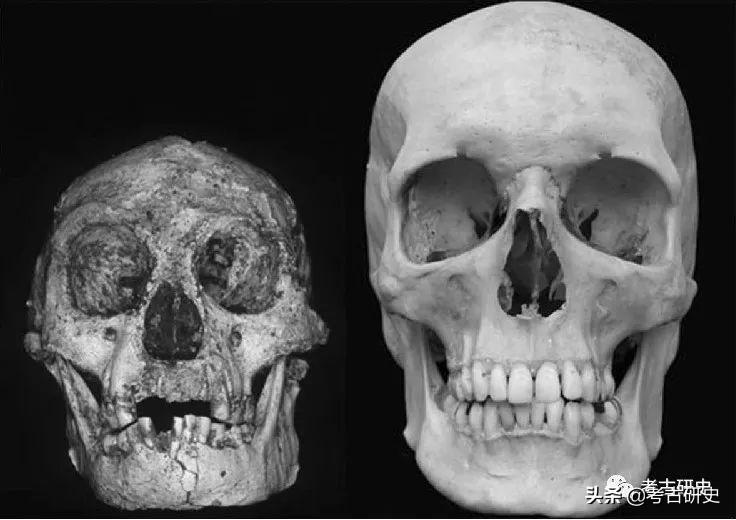

最令人称奇的发现是在印尼,那里并没有发现早期智人取代直立人的过程,直立人在印尼一直生存到53000—27000年前,后来他直接被现代人所取代。2004年,在印尼弗洛里斯岛出土了一种未知的古人类,引起了极大的轰动。这种古人类的颅骨很小,仅有柚子般大小,脑量为现代人的三分之一,身高仅0.9米,弗洛里斯人在岛屿上生存到13000年前才绝灭。古人类学家认为,这些小矮人是直立人后代在岛屿环境中的矮态现象(图11)。

图10 早期智人头骨

最近《自然》杂志报道,在西伯利亚南部阿尔泰山发现了一支未知的古人类。这项发现之所以惊人,是该项发现不是根据以往骨骼化石的形态分析,而是首次根据分子人类学的线粒体DNA序列鉴定的一支新人种。2008年,在阿尔泰山区的德尼索瓦洞穴中发现了旧石器时代中晚期的文化遗存,但是人类骨骼很少,而且大多相当零碎。德国分子人类学家约翰·克劳斯从年代为48000万—30000万年前的层位中出土的一件人类第五手指的指骨上,提取到了完整的线粒体DNA,将这组序列与现代智人、尼安德特人的序列进行对比,发现这组序列极为独特。它既不属于现代智人,又不属于尼人。克劳斯等人的分析认为,德尼索瓦人的DNA序列属于一种未知人种,大约在100万年前所不知的一次迁徙中离开非洲,然后在欧亚大陆某些地方一直生存至40000年前甚至更晚。

图11 弗洛里斯人与现代人头骨比较

从人类的进化来看,其演化速率不是一种缓慢均变,而是一种间断平衡(punctuated equilibrium)。间断平衡是一种生物学理论,认为生物进化并非像达尔文所想象的是一种持续的渐进,而是长期所处的静止或稳定状态被突然或爆发性的进化所打破,出现许多新的物种。这一理论也能用来解释人类进化的现象,比如比较170万年前非洲直立人的头骨与我国安徽和县出土的20万年前直立人头骨比较,可以发现150万年里其形态和特点几乎没有什么变化。欧洲典型尼人和克罗马农人之间没有过渡类型的化石证据。还有,250万年前的南猿惊奇种脑量只有450毫升,但是到200万年前能人的脑量猛增到650毫升。脑量在50万年中猛增200毫升是无法用缓慢积累解释的,这说明人类和其他生物的进化一样,是一种在选择压力下,漫长稳定发展中出现的突变过程。这也可以说明,一个时期中为何有进步和落后物种同时并存的情况。早期阶段表现为能人、南猿和直立人等不同物种的共生,晚期阶段表现为尼人和直立人的共生,以及最后尼人与晚期智人的共生现象。

尽管人类演化的细节尚不清楚,但是总体趋势大致如下:首先,大约在600万年前人猿分化,关键的转变是直立行走。第二,大约在250万年前人类开始制造石器,真正的人属诞生。第三,大约在200万—100万年之前人类脑量迅速增加。最后大约在20万年前现代人种出现,开始利用强大的思维器官逐渐创造出艺术、音乐、语言和其他文化特征。

四、人类历史与学科交叉

文科与理科、社会科学与自然科学向来被看做是泾渭分明的学术分野,高等教育长期来也遵循着这条路径。随着近代科学的发展,文理结合与学科交叉显示出日益加强的趋势,人文科学凭借自然科学的高新技术,对人类自身的历史和文化获得了前所未有的新认识,而自然科学手段将人文科学中的难题看做是自己新的探索领域,使得科技手段有了更加广阔的施展空间,在这一方面,考古学是非常典型的一个领域。考古学是了解人类的历史,但是它自诞生开始,就努力超脱文献研究的窠臼,依赖其他学科的知识来解决自身的问题。特别是20世纪中叶以来,考古学的手段越来越依赖自然科学的方法。一些自然科学的新兴领域正是在考古学领域大显身手,才凸现非凡的潜力和发展前景,其中化学的放射性元素断代和遗传学和分子人类学就是典型代表。面对大量信息的提炼和积累,考古学家则从其他社会人文科学,如文化人类学、民族学、经济学、政治学、心理学和哲学领域借鉴相关的理论概念和分析模式来解释这些信息中所蕴含的人类行为意义。

长期来,人们认为历史知识只能来自文献。中国学界长期以来将考古学看做是为历史学提供素材的附属性学科。傅斯年就将考古学看做是一种“不陈的工具”,以期能用它“处治些新获见的材料”。甚至到了21世纪,国内还有学者仍信奉上世纪初王国维的两重证据法,认为考古出土的材料要用文献来解释才有意义。然而,王国维的两重证据,无非还是指地下的文献资料,而非考古学研究独立的信息提炼。在欧美,20世纪60年代,考古学完成了文化编年学向科学考古学的转型,从编年史的附庸转向人类起源、农业起源和文明与国家起源等战略性课题的探究,并成为全球考古研究的基石。这种研究也从历史事件的记载转向探究人类社会和文化变迁的原因,说明人类社会如何及为何发展,这些经验对当今的社会决策有何借鉴意义。比如玛雅、复活节岛和中国良渚等古代文明的崩溃对当代工业文明走势究竟有何警示。

在这一研究取向的激励下,各种科技手段蓬勃发展起来。这些科技手段的运用主要包括以下几个领域:地学,涉及地质学和土壤学的环境研究;植物学,涉及利用植物、孢粉、植硅石、树木年轮对生态气候的重建;动物学,涉及哺乳动物、鱼类、贝类、昆虫等生物链的重建;人类,涉及墓葬、病理学、食谱和遗传学的研究;器物和原料,涉及石、陶瓷和金属等工具的生产和使用。

更新世的古人类骨骸极其珍贵,可以提供人类起源和体质进化、物种差异的信息。全新世人类骨骸出土成倍增加,人骨材料不仅能提供性别和年龄的信息,采用高新技术,考古学家可以从人骨中直接获得其当时生活状况的信息。比如,通过检测骨骼中的微量元素和同位素可以了解古代人群的食谱。人骨的病理学和法医学研究可以了解过去人群的身高、营养状况、劳动强度、暴力创伤、寿命和疾病。理想的话,病理学研究与其他考古信息结合起来,可以详细重建过去人类生活状况的细节。遗传学的DNA技术利用分子钟来破解人类的遗传密码,它不仅可以区分性别,而且可以追溯现代人的起源、族群的渊源和迁徙,因此可以解决物质文化无法分辨的族群问题。DNA技术近二十多年来成果斐然,为了解现代人的起源和扩散作出了巨大贡献,其成就被认为可与人类登陆火星相媲美。

文物是考古学研究的主要内容,X射线衍射、X射线荧光技术、等离子发射光谱法和粒子诱发X射线荧光分析(PIXE)都是一些无损伤的探测技术,可分析少量陶瓷样本中的痕量元素。对于了解古代人类的生产活动、交换、贸易,这些技术能够提供极其重要的信息。金属器物也能同样做金相学的显微观察,了解金属生产的主要阶段,以及区分细微的铸造过程。

微痕分析用来了解石器的使用痕迹、骨骼上的工具切痕或动物齿痕,以了解工具如何使用,以及人类对肉食的利用。比如,美国考古学家发现非洲早期人类遗址和周口店遗址中的一些动物骨骼上,石器的切痕总是覆盖在动物的齿痕之上,表明这些动物并非是古人类自己猎获的,而是通过尸食或腐食来获得肉类。后来衍生出器物的残渍或残留物分析,通过生物、化学(如气相色谱)、免疫、微观形态观察等多种现代手段识别石器和陶器上残留的古代DNA、淀粉颗粒、植硅石、蛋白质、脂类、碳化物等,以了解工具使用的对象和人类的生计。比如,加拿大考古学家托马斯·洛伊采用免疫学方法,从不列颠哥伦比亚省一处史前遗址出土的石器上分辨出十几种动物的血渍。

在社会人文科学方面,许多社会科学理论和阐释模式也和考古学进行频繁的交叉,比如人类学家马林诺夫斯基和拉德克里夫·布朗的功能论、涂尔干的社会学理论、理论生物学家贝塔朗菲的一般系统论、民族学家斯图尔特的文化生态学以及马克思的哲学思想等都被考古学家用来构建考古材料中人类行为动态阐释的模式,考古学成为自然科学和社会科学交叉融合的大熔炉。历史文献提供的信息虽然对于了解我们的过去仍然非常重要,但是或因其涵盖的时空范围有限、或因其只限于帝王将相和政治事件、或因其残缺不全、或因其带有当时统治者和史官对事实的扭曲和偏见,还是需要进行梳理,和其他证据一样审慎加以利用,不可迷信和照搬。

五、结语

目前,考古学科的主要趋势,表现为对方法问题的日益关注,并对早期研究结论的怀疑。在研究技术上,则越来越多地从自然科学中引进方法和技术,并在研究分析上越来越接近精密科学和应用科学。而在材料的解读和阐释上越来越多地结合社会人文学科的理论和方法。在考古学术圈里,人文科学已经与社会科学和自然科学建立起更为稳固和融洽的联系。正如英国考古学家科林·伦福儒和保罗·巴恩所言,虽然考古学研究人类的过去,是一门历史科学,但是考古学家发现的材料并不会直接引导我们去思考什么问题,发现的物质遗存自己也不会说话,是现实中的我们赋予其意义的。在这点上,考古学的实践更像科学研究,需要像其他自然科学专家一样收集材料和证据,做实验,构建假设用来解释材料,并用更多的材料予以检验,从而提出一种最佳陈述。考古学家的历史重建也是通过相同的途径才能取得,这种历史图像并不能现成地从材料中自动显现出来。

以当今考古学的发展趋势为例,一些人文学科不仅需要不断增加和改善本学科的技术和方法,而且需要熟悉和掌握那些看起来与自己研究领域毫不相干的科技方法,而且专业化和分工化进程也在不断加快。对于这种学科交叉的趋势,需要从多学科研究成果的并列,转向跨学科研究一体化的协调与合作。后者才是科学考古学的最终目标。

法国学者皮埃尔·德·拜勾画了多学科交叉的一种渐进过程。以考古学为例,早期的学科交叉,考古学家常常会将其他领域科技专家的工作看做是辅助性的。在这种低水平的交叉研究阶段,考古学家求助于“辅助”学科,向其他学科专家索求一些资料和帮助,这些科技专家并不关心考古学科,而是提供测定、化验和提供分析的帮助。到第二个阶段,科技专家作为合作伙伴介入到研究中来,但是一种分担任务的角色,解决考古学中的某些问题。第三个阶段,就是各个领域的专家共同承担任务,提出问题,制定研究方案,并全方位来探索人类历史的进程。这时,科技专家已经不是辅助人员,而是和考古学家一样的主导研究的决策者和研究者。早在20世纪50年代,美国考古学家在两河流域进行农业起源研究时,就是以这样的团队展开工作的,野外调查发掘除考古学家外,还包括地质学家、植物学家、动物学家、土壤学家,此外还有物理学家和化学家参与年代测定和文物的实验室分析工作。

最近几十年,见证了考古学从古代遗存中提取信息的能力迅速提高,使用的科学技术手段越来越复杂,越来越多样。与此同时,研究材料也越来越广,种类也越来越繁杂。这使得考古学表现出两个趋势,一是发掘比原来更为缓慢,这样才不会遗失和疏漏土壤中包含的任何材料和信息。于是,我们看到,发掘工作过去只不过是挖土的活儿,现在就其需要的细巧和精密而言,简直可与外科医生的技术媲美。二是我们可以从每件器物上获得更多的信息。也就是说,随着考古科技的发展,它正在用比原来少得多的材料做比原来更多的事情。

考古学的发展可以作为我们其他学科发展的一面镜子。面对当代科学发展的多学科交叉的趋势,这对我们大学教学模式是一个重大的挑战。目前囿于专业界线分明的本科生和研究生训练,有可能培养出只懂自己专业的井底之蛙,既不利自身的发展,也不利于横向的拓展。现代科技的某些发展往往不是在自己领域找到重大的突破口,而是为解决其他科学领域的难题发挥独到的作用,从而做出开创性或突破性的贡献。

回顾现代科学的发展,我们发现理性思维在科学发展中是极其重要的。现代科学思想将世界看做是一种自然和独立存在的客体,通过抽象思维和严密的逻辑和数学推理方法,能够将经验观察变成洞悉与解释真实世界的科学理论。但是在中国的传统文化中,并没有这样的知识遗产。对于感官无法证实的事物,人们并不把确定某种见解看做是一个可用逻辑推理方法予以解决的问题。中国的认知哲学是“求实”和“致用”,而西方是讲究“求真”。换言之,中国人的科学价值可能还是讲究实用,或强调具体和可以直观的东西和事件,缺乏西方那种关注一般法则和普遍原理的理性主义探索。中国并非没有人才,更非脑子不如别人,而是传统文化的认知方式束缚了我们的大脑,缺乏理性主义思维是难以培养出可以跻身诺贝尔奖的一流学者的。中国的传统教育过于注重知识的传授,缺乏理性思维和独创能力的训练,这是亟待改进的方面。爱因斯坦说:“学校始终应当把发展独立思考和独立判断的一般能力放在首位,而不应当把取得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础,并且学会了独立思考和独立工作,就必定会找到自己的道路。而且比起那种主要训练在于获得细节知识的人来,他会更好地适应进步与变化。”这位伟大科学家的箴言,应该成为我们培养21世纪人才的座右铭。

来源:韩昇,李辉《我们是谁》,复旦大学出版社,2011年。

西安出土的一个唐代古墓 居然揭露了波斯人的婚俗(唐朝古墓)

唐朝古墓里面有一个波斯文的碑文。大家都知道在我国唐朝时期国力十分的强大,在周边有很多的地方都需要朝着我国大唐缴纳赋税,其中也包括了波斯,波斯一直以来都和我国的大唐有着比较多的练习,而在1955年西安出土的一个唐代墓穴就揭露了当时的一些文化底蕴。唐代古墓我要新鲜事2023-02-21 16:23:340000《兰亭序》真迹陪葬了王羲之小舅子,而非唐太宗?存世与消失之谜

《兰亭序》陪葬与消失之谜本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条中,我谈了日本正在展出一批日藏《兰亭序》摹本珍迹及相关稀见书画的事。这事让中国网友特别窝火,东西哪来的,花了多少钱从中国买的?不少网友看了文章后说是从中国盗抢的。网友的情绪可以理解,自家的宝贝在别人家里,还拿出来炫耀,正常人都难以接受的。这话题按下不表,再来聊《兰亭序》的谜团——陪葬之谜我要新鲜事2023-05-26 07:57:460000晨读·日课||NO.15

以经典过滤信息碎片,以经典铸就精神根基,以经典指引前进方向。论语(钱穆新解)为政篇第二(二二)子曰:“人而无信,不知其可也。大车无,小车无,其何以行之哉?”大车无:大车,牛车也。乃笨重载货之车。车两旁有两长杠,古称辕。一横木缚两辕端,古称衡。一曲木缚横木下,古称轭。牛头套曲木下,可使较舒适。则是联结辕与横之小榫头。0002刘绪:商文化在西方的兴衰

0002