民间兴“剃龙头”,2022年二月二龙抬头第二天为何又说不宜剃头?

正月为什么忌讳剃头?

本文作者 倪方六

中国民间有个习俗,正月不剃头,老话说,“正月剃头死舅舅”。

我到熟悉的街头理发店了解了一下,还真有这个现象,正月理发店的生意是一年中最差的。

民间为什么忌讳正月剃头?这说起来挺复杂的,得从天干地支聊起。

天干10字中的第四个字——“丁”,便与剃头禁忌有关,民间流传的根据干支编的“彭祖禁忌”第4忌就是——

“丁不剃头,头主生疮。”

这就是老话说的,干支纪日逢“丁”那天不宜剃头,否则会生疮。

比如,2022年2月23日 ,虎年农历正月二十三,干支是“丁未日”,如果在过去,这天便“不宜剃头”。

不只如此,2022年3月3日,虎年农历二月初三,干支是“丁巳日”,也不宜剃头——“二月初二龙抬头日”剃龙头,但第二天就不宜剃头了,要再过一天,二月初四再剃。

二月二剃龙头

二月二剃龙头

民间这一说话的由来,是因为“丁”与“疔”谐音,疔是易生于头面、手足等部位的毒疮,在过去是很可怕的,能要人命。

但逢丁日剃头生毒疮显然是没有根据的,没有科学道理,是老迷信。相反,老不剃头才易生疮呢。

不过,迷信也是传统文化,毕竟历史上存在过,过去人信以为真呢。

干支纪日60天中,共有6个逢“丁”,分别是丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳6天,他们相隔10天,也就是说,在老皇历中,每旬都有一天“不宜剃头”。

除了不宜剃头,这6天里还有其他禁忌,这里也顺便说一下——

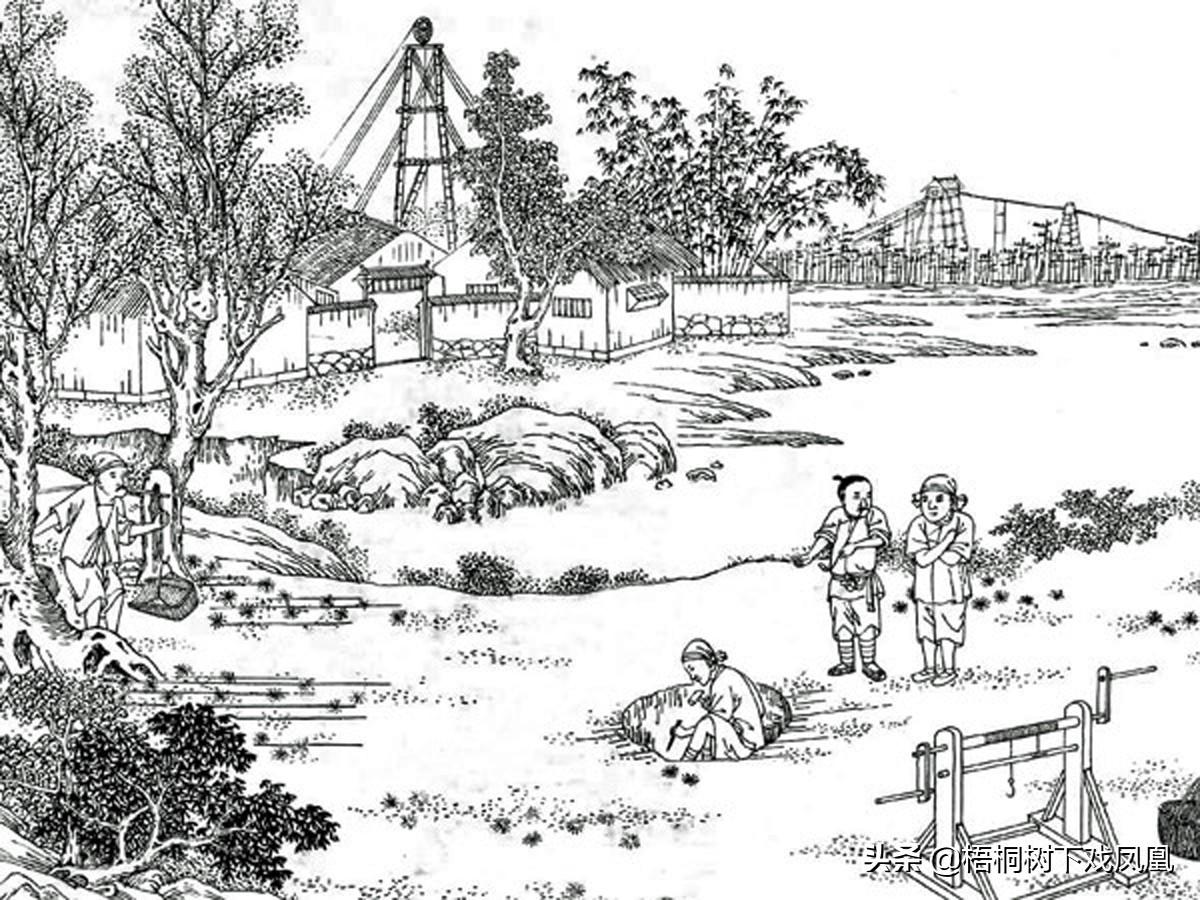

古代穿井图,第一步开井口,要避开“卯日”

古代穿井图,第一步开井口,要避开“卯日”

丁卯日,不只不宜剃头,还不宜打井,否则打出来的井水质不好——“卯不穿井,水泉不香”;

丁丑日,不只不宜剃头,也不要穿得太正式隆重,否则想回老家不容易——“丑不冠带,主不还乡”;

丁酉日,不只不宜剃头,还不宜请人喝酒,否则会因为喝大出事——“酉不宴客,醉坐颠狂”;

丁未日,不只不宜剃头,还不宜吃药,否则容易药物中毒——“未不服药,毒气入肠”;

丁巳日,不只不宜剃头,还不宜跑得太远,否则容易丢失财物——“巳不远行,财物伏藏”。

如此看来,2022年2月23日这天,在过去还不能吃药。这说法显然是无稽之谈,迷信者语,其实是提醒大家服药要小心。

古人请客也挑日子,逢“酉日”不请

古人请客也挑日子,逢“酉日”不请

“丁不剃头”一说有无道理?要论这个理,得从“丁”的字源说起。

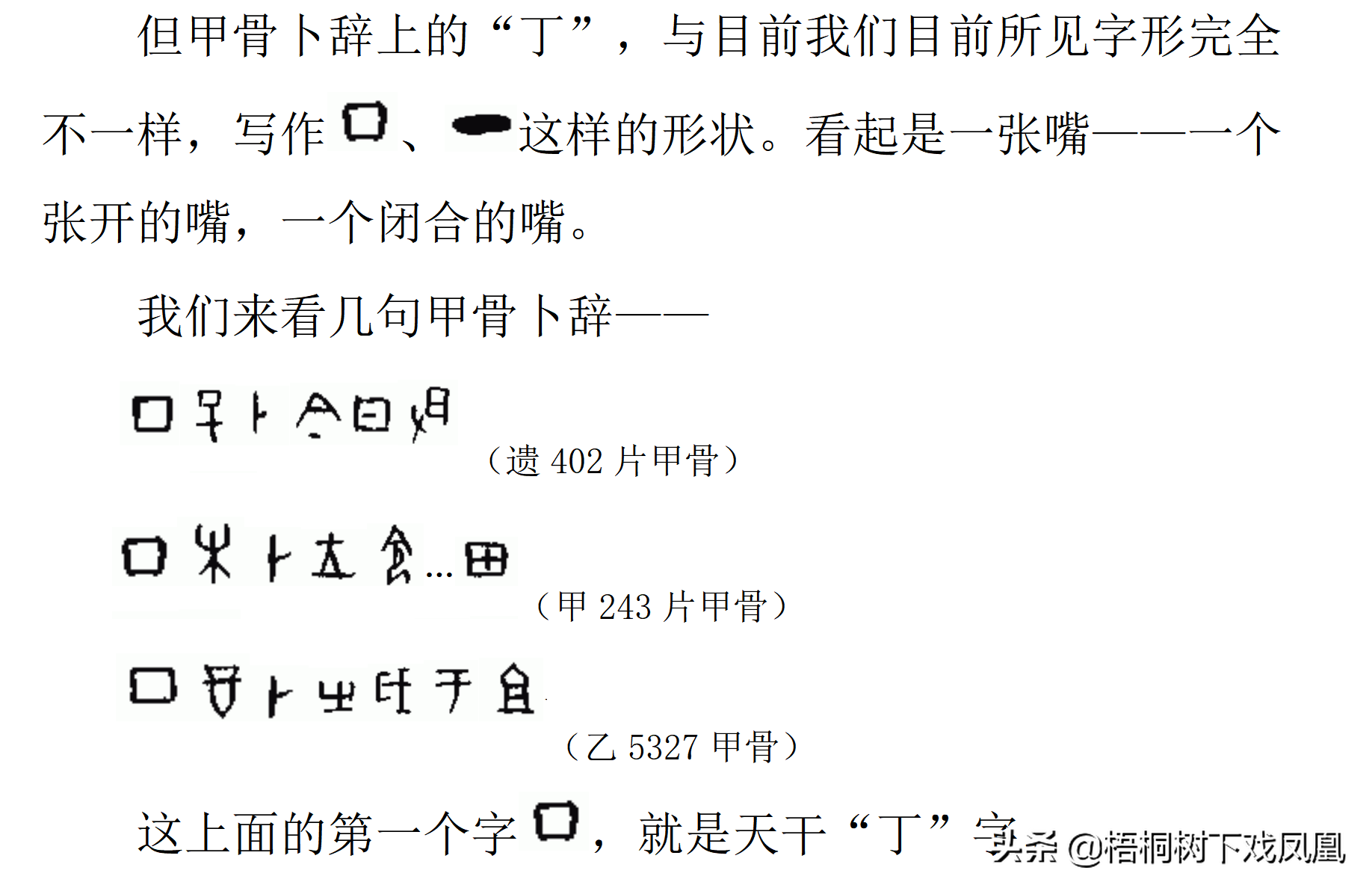

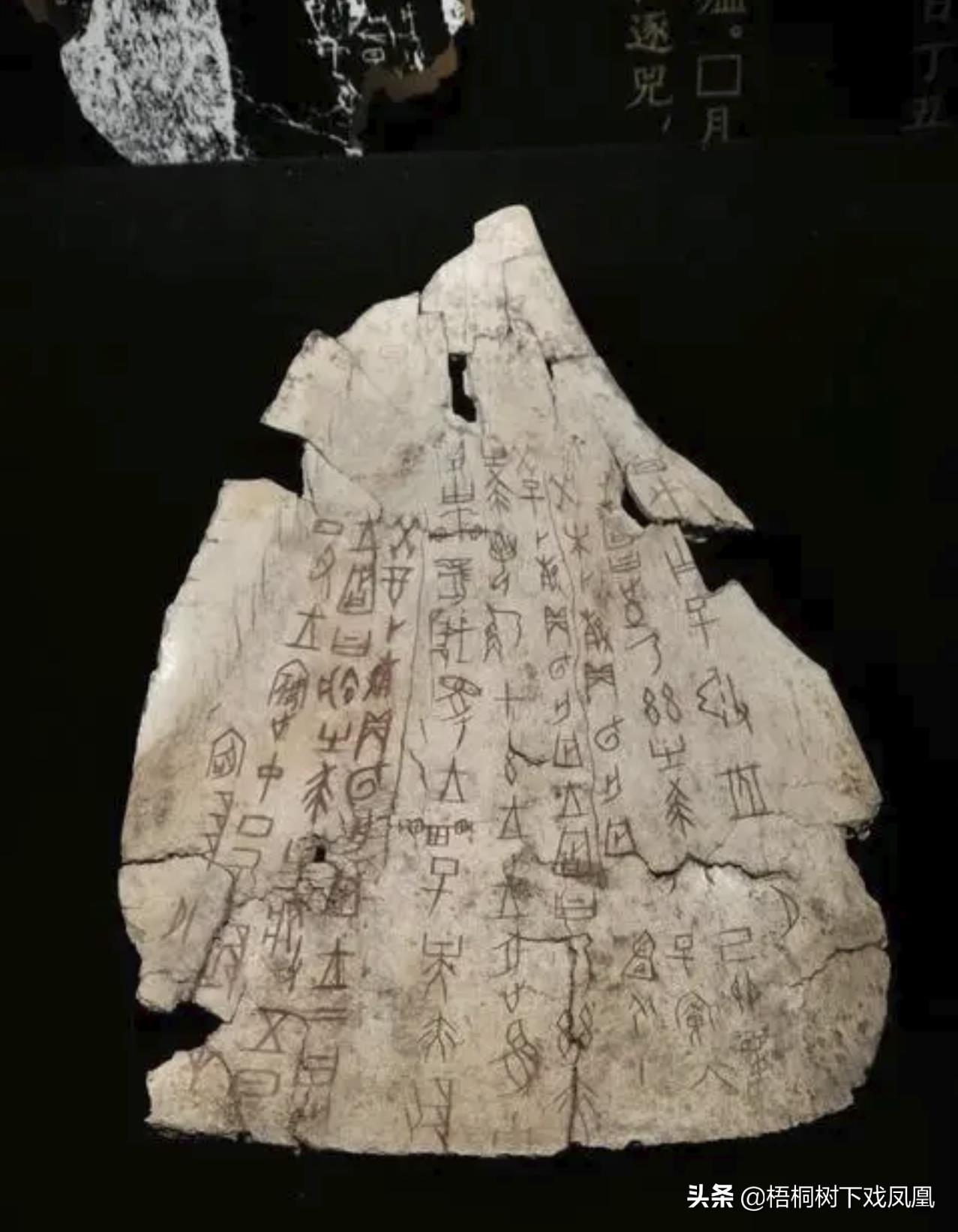

丁,是笔划最简单的汉字之一,一横一竖钩,2划。此字很古老,在河南安阳殷墟出土的甲骨卜辞中,已发现了“丁”字,除了用于天干外,甲骨卜辞中的“丁”还有两层意思,一指天神,一指丁祭。

丁祭为陈列祭品之祭,在祭祀武丁、祖甲、康丁、武乙、文武丁等五名直系及母癸、妣己时使用。

初释卜辞时,专家的第一感觉这是个“口”字,但如果往下释读,看接下来的字,释为“口”字就不通了。

带卜辞甲骨

带卜辞甲骨

遗402片甲骨上的第2个字,是地支第六字“巳”;

甲243片甲骨上的第二字,是地支第8字“未”;

乙5327甲骨上的第二个字,是地支第10个字“酉”。

从干支组合来释读,那个“口”只能是天干第4个字“丁”,才是正确的,而不是“口”字,由此确定这个“口”就是“丁”。

这样 ,上面三句卜辞就可以正确地释读出来了——

遗402片甲骨:“丁巳,卜今日晵”

甲243片甲骨:“丁未,卜王令…田”

乙5327甲骨:“丁酉,卜侑岁于祖”

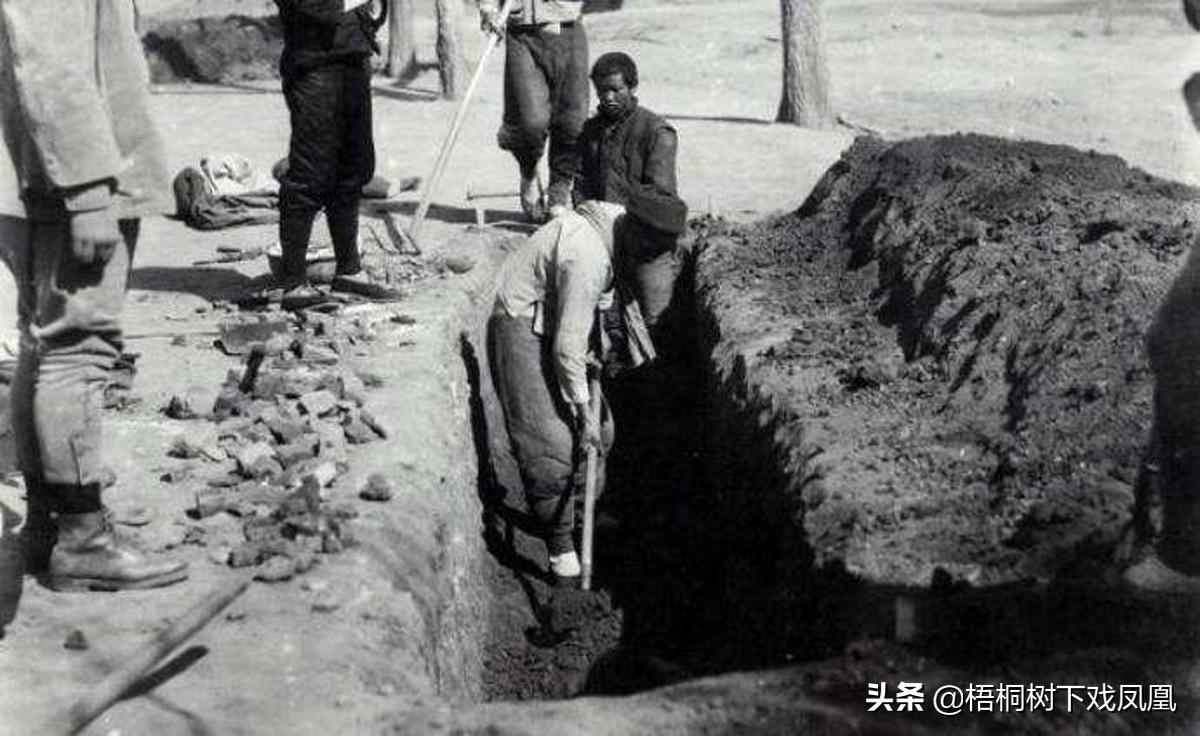

民国殷墟发掘现场

民国殷墟发掘现场

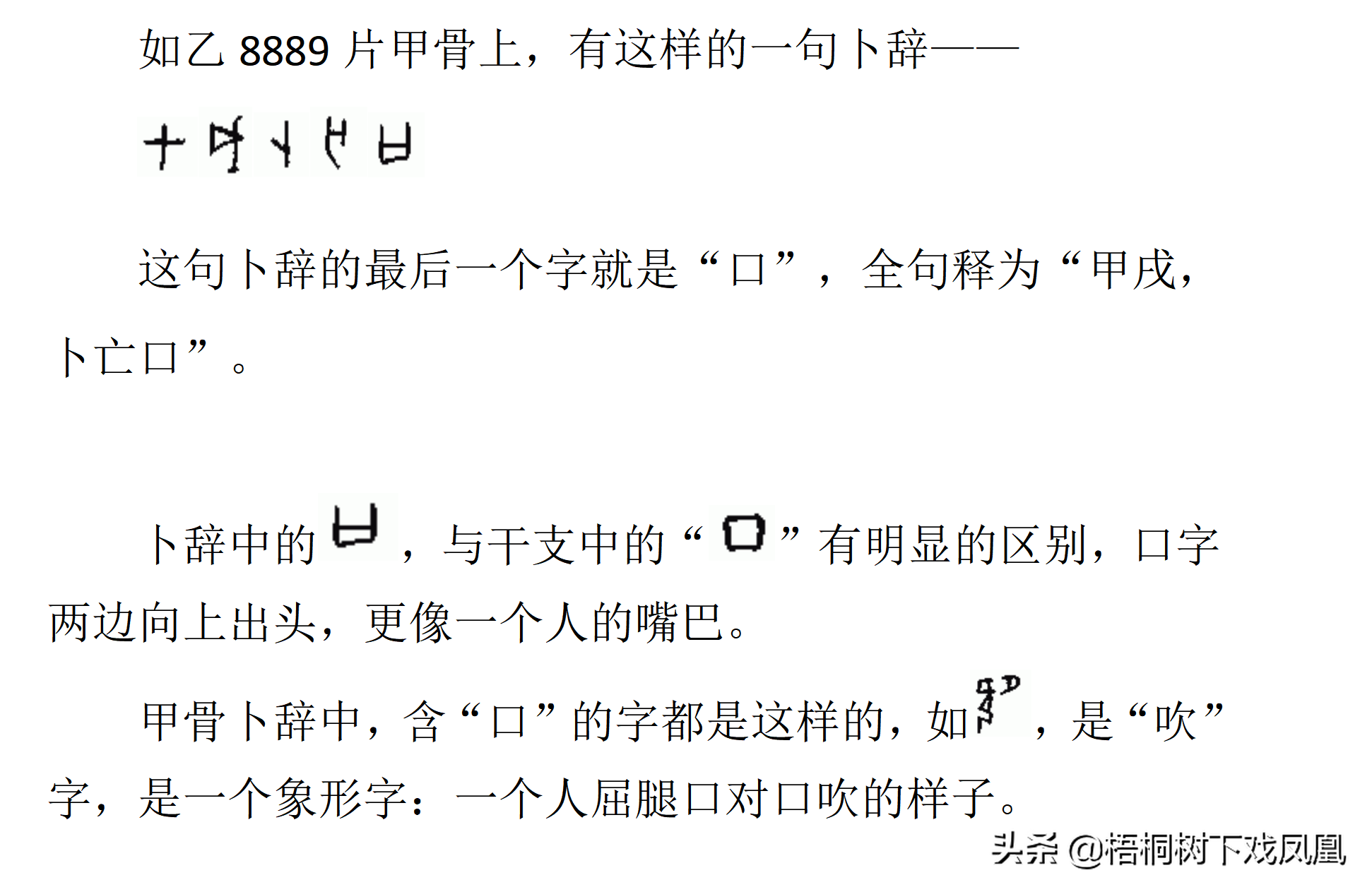

或许有网友会问,这个字为什么就不能是“口”字呢?或者说,在甲骨卜辞中“丁”与“口”是会不会同字呢?完全不是这样的,在甲骨卜辞上有单独的“口”字。

那么,甲骨卜辞上天干的“丁”字,为什么是“口”形?

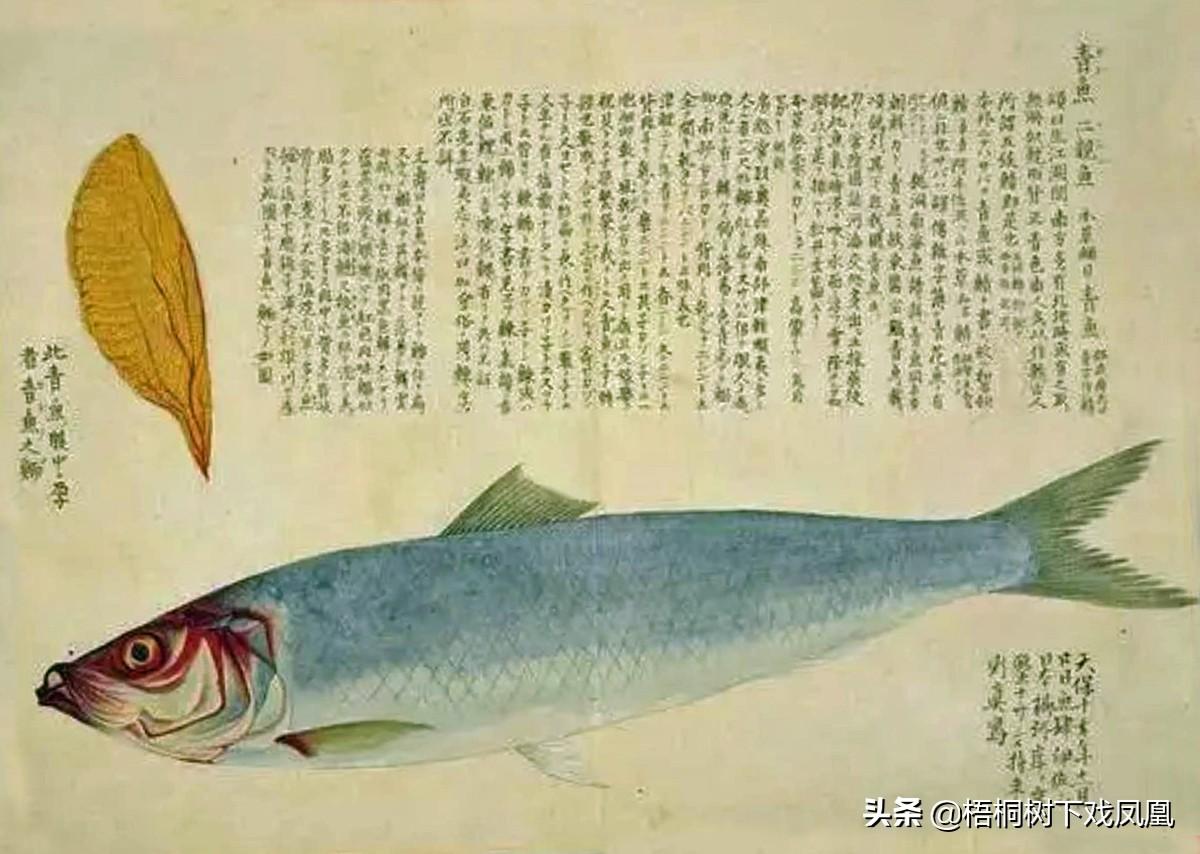

“丁”字的形状为什么前后会变化那么大?郭沫若从《尔雅》中找到了蛛丝马迹。

他认为甲骨卜辞中的“口”,是“晴”的古字。后世变化成横竖“丁”,和鱼的眼睛部位有关。

《尔雅·释天》:“鱼枕谓之丁,鱼肠谓之乙,鱼尾谓之丙。”

鱼枕就是鱼头骨中两眼睛中间那块骨头,如篆书“丁”字形,《尔雅》的解释也是据篆书而来,并不是“丁”字之原本。

甲骨卜辞中的“口”,应该是“睛”的古字?郭沫若这一观点不无道理。

《淮南子·主术训》在讲到圣主明君时,有这么一句话:“夫据除而窥井底,虽达视犹不能见其晴,借明于鉴以照之,则寸分可得而察也。”

其中的“达视犹不能见其晴”一语,为“丁”是睛的古字的推测找到依据——一个人视力再好,也看到自己的眼珠子。

古鱼谱

古鱼谱

有一个成语叫“目不认丁”,形容一个人没有文化,连最简单的“丁”字也不认识。但这句成语最初的含义,并不是这样,而是《淮南子》说的,“达视犹不能见其晴”。

但是,即使甲骨卜辞中的“口”是“睛”之古字一说是正确的,也没有解释清“丁”之字形变化的原因,以及为什么会成为天干用字。

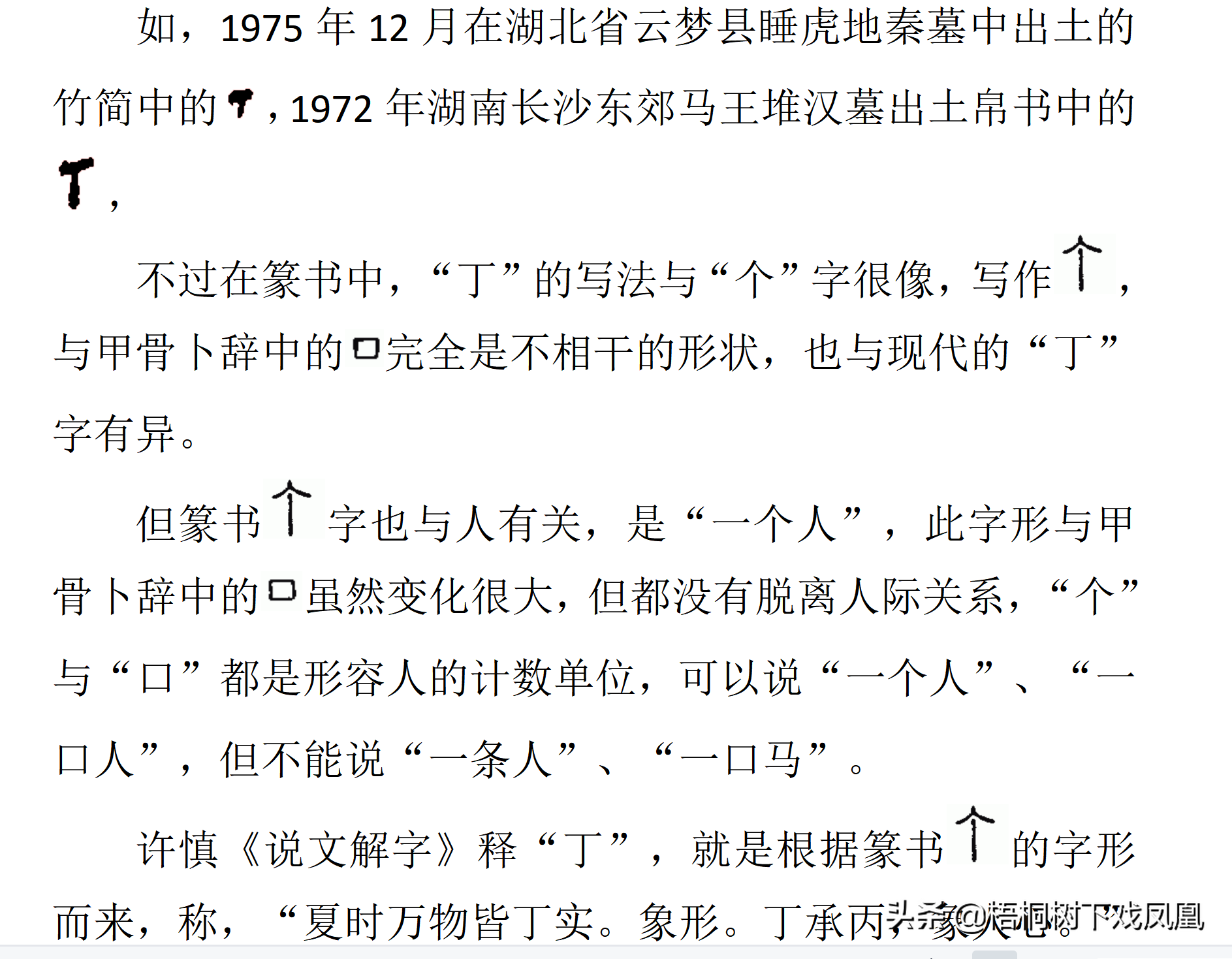

在古陶文中,“丁”字形已接近现代汉字的形状。

丁与人就此挂上钩,有了密不可分的关系:丁即口,口即丁。“口”代表人,过去战争年代强行征兵俗称“拉壮丁”,也就是这么个意思,由此才有了“人丁兴旺”、“人口普查”这类说法。

年画《人丁兴旺》

年画《人丁兴旺》

行文至此,“丁不剃头”的禁忌,应该可以找一点根据了——因为丁是人,剃头寓意去人,不吉利,所以古人有意不在干支中有“丁”的日子剃头。

久之,“丁不剃头”成为禁忌。

而民间所谓逢丁日剃头会生疮的说法,显然是很肤浅的,乃村夫之言。

那么,为什么后来又有了“正月不剃头”的风俗?我们继续往下分析。

明清以前,剃头不要说忌在丁日,在其他时间剃头也是要考虑考虑的,古人认为肤发不可去,否则是对父母的不孝。大家从古装影视剧中看到的秦汉人,一般都留着长长的头发,就是这一历史风俗背景。

秦汉人(剧照)

秦汉人(剧照)

这一风俗的理论支持,应该是中国儒家圣人孔子的观点。《孝经·开宗明义章》引孔子的话说:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也。”

意思是,我们的身体、毛发、肌肤都是父母给的,要好好保护,不要毁坏不要搞伤,这是最基本的孝行。

古人不剃头的风俗,还与先秦存在的髡刑有关。

髡刑就是剃去头发,这是很丢人的一种羞辱刑罚手段。

如果一个人主动要求剃头,这不是自取其辱么!四十年前,还有将犯罪有过错人员“剃头游街示众”的现象,我少时不只一次看到过。

曹操割发代首(剧照)

曹操割发代首(剧照)

一年中,古人最讲究的月份是正月,这是新年的第一个月,开年讲究吉祥如意,有诸多禁忌,至今这些禁忌风俗仍有效力。

动刀,是古人最忌讳的正月行为之一,刀为铁为金,在冷兵器时代,意味着杀戮,正月动刀便意味着一年动荡,家庭不安,这是非常不吉利的。

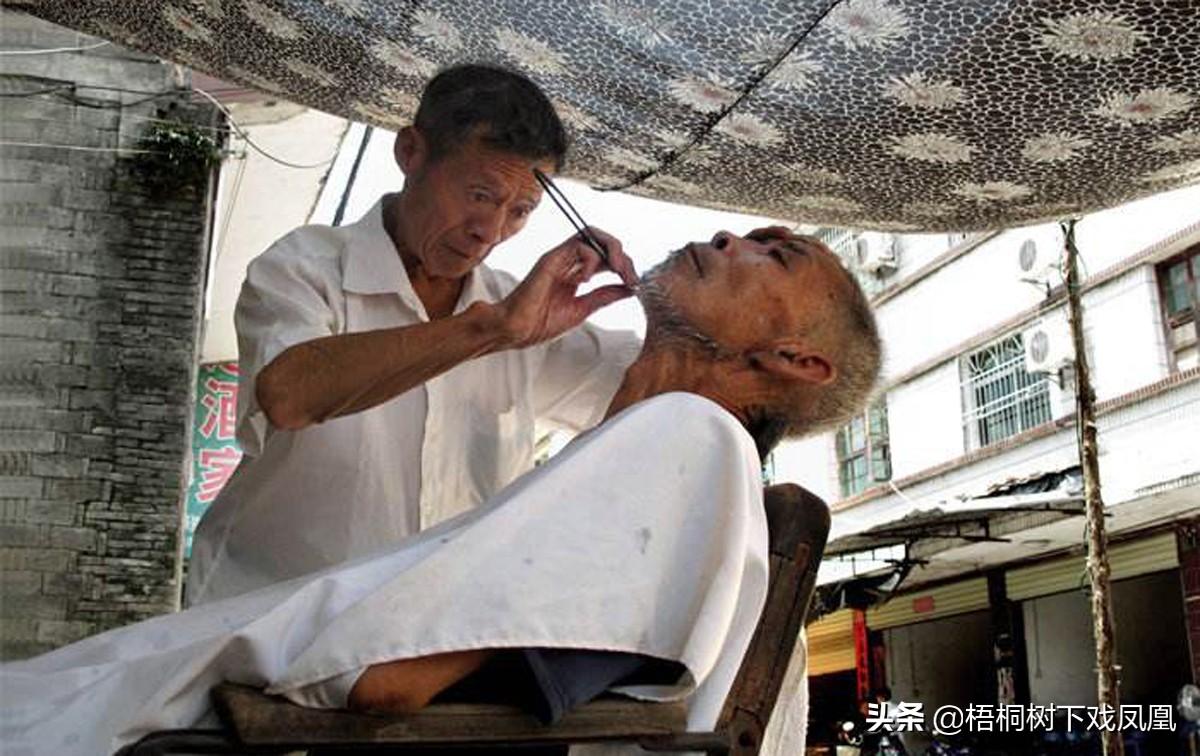

而剃头就是动刀,所以剃头师傅忌讳正月给人剃头——“正月不剃头”,并非对被剃头者来说的,而是针对剃头师傅的。特别是正月逢“丁”之日,剃头匠更是懒得动刀。

可见正月不剃头的风俗,最初是“剃头匠正月不给你剃头”,而非消费者不能剃头。

老剃头刀

老剃头刀

那么,为什么又会有“正月剃头死舅舅”的说法?

据我考评,这一风俗的存在最长不会超过300年。

“正月剃头死舅舅”的说法,是从满人五月剃头禁忌流变而来的,这是非常肯定的。

满人从东北入关,取代汉人统治中原后,便把自己的关外风俗“内销”给中原汉人,以示征服,其中就有“五月不剃头”的风俗。

一年中,满人忌讳五月份剃头(髡头)。清人留下的笔记记载有这一风俗。《帝京岁时纪胜》记载的五月宜忌中称,“五月多不剃头,恐妨舅氏。”

《帝京岁时纪胜》一书的作者是潘荣陛,他是北京大兴人,生卒不详。根据他于雍正九年(公元1731年)入皇宫任事、乾隆十年(公元1746年)退休家居的记载来看,是雍乾时人无疑,故文中所记也是其时的风俗。

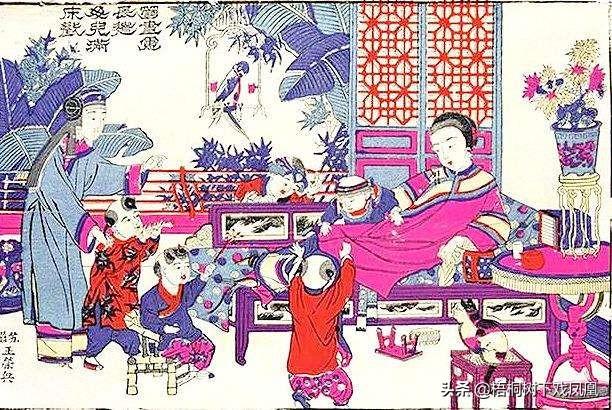

生活中的晚清人(老照片上色)

生活中的晚清人(老照片上色)

从潘荣陛所记来看,其时是“五月剃头死舅舅”,而不是“正月剃头死舅舅”,其时距今不到300年,也就是说,“正月剃头死舅舅”风俗是这之后出现的。

这一风俗影响到中原后,中原人应该又结合了天干纪日中的“丁不剃头”、“正月不动刀”等禁忌,才变成了“正月不剃头,剃头妨舅舅”,由此渐渐成俗。

满人为什么认为五月剃头对舅氏不利?我尚没有找到准确的民俗学根据,但很可能是因为五月是“毒月”之故,有了解这方面的网友欢迎补充。

契丹人的髡头

契丹人的髡头

至于网传“正月剃头死舅舅”风俗,是因为人们思念灭亡的明朝——思旧,在文字狱盛行的清朝隐称“死舅”的说法,是没有根据的,应该是编造附会之说。

因为最早的“死舅”,即剃头“恐妨舅氏”风俗,流行于清宫和满清贵族之家,他们会思念明朝?所以所以……

其实,民间“正月不剃头”风俗的形成,潜意识中是避凶趋吉的心理使然。

为什么人们喜欢在二月二及之后剃头呢?也是这个道理。“二月二,龙抬头”,这天剃头也叫“剃龙头”,刮胡子则叫“剪龙须”,就是讨个吉利。

二月二,剃龙头

二月二,剃龙头

(注,因甲骨用字无法打出,涉甲骨卜辞的文章部分以图片插入)

广州发现秦朝造船遗址,考古发现令人不解:秦朝能造60吨大船?

1975年,在广州市区中山四路一带,考古专家挖出一座秦代造船遗址,大约建造于秦始皇统一岭南时期。然而,对于这一座秦朝造船厂,一些学者认为秦朝大约制造载重25吨~30吨的平底木船,但另外一些学者评价却令人不解。我要新鲜事2023-04-22 22:30:180000妃子为啥都带指甲套 都是为了方便皇帝(清朝皇宫)

妃子们带着的指甲套是为了方便人们认出他的身份。我们现在看到的一些后工具大多数都源自于清朝,比如说《甄嬛传》以及延禧攻略等等,在我们看这些电视剧的时候,可以清清楚楚的发现。这些后宫的妃子们指甲上往往都会带着一个很长的指甲套,人们都在怀疑为什么当时的女人们都要这样做?这不是会给自己的生活带来不方便吗?指甲套我要新鲜事2023-08-04 21:13:230000考古助力 海洋出水凝结物保护处理“三结合”

海洋出水凝结物作为海洋出水文物的附属品,是由于沉船和船货长年沉没于海洋的腐蚀环境中,经海盐、海洋生物及海相沉积物等长期作用,在文物表面或文物内部形成的胶结产物,以及将大量文物胶结在一起形成的致密包裹物。在打捞出水后,因从长期稳定的海洋环境到大气腐蚀环境,急剧的环境变化在凝结物中裹挟的大量海洋盐类和生物等作用下,会加速其周围文物的腐蚀,导致文物的破坏。我要新鲜事2023-05-06 18:42:000000宣化角龙:最早的角龙下目恐龙(长1米/距今1.45亿年前)

在恐龙时代,食草恐龙是最多的,其中角龙下目恐龙比较特殊,因为它们不仅防御力强,头上的角还能攻击敌人。而在这其中,宣化角龙比较特殊,它是最早的角龙下目恐龙,出土于中国河北,接下来一起去认识看看。宣化角龙基本资料宣化角龙是一种中国的小型食草恐龙,它体长1米,与结头龙、古角龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第641位,生活在距今1.61亿年-1.45亿年前的中侏罗世。宣化角龙化石我要新鲜事2023-05-10 04:23:050003王学典:治学的功力与见识

我要新鲜事2023-05-26 14:16:460000