段清波:秦始皇帝陵园考古研究概况

自1974年兵马俑发掘以来,有关秦始皇帝陵园的研究一直在进行着,取得了许多的科研成果,集大成者为2003年出版、袁仲一编著的《秦始皇帝陵考古发掘与研究》[1],该著作对包括秦始皇帝陵园的地理环境、建造过程、设计思想,陵园的建筑布局与结构、陪葬坑内涵等在内的秦陵文物遗存进行了归纳分析研究;此外,王学理在其著述的《秦始皇帝陵研究》[2]一书中,也对相关的问题作了综述和研究。与此同时,一批学人也撰写了大量的涵盖陵园、主要是以兵马俑为主题的研究论著[3]。若干年来取得的主要研究成果有:

一、秦始皇帝陵考古是中国现代考古史乃至世界考古史的重大事件和重要成就。四十年来,兵马俑、铜车马、石铠甲、百戏俑等多次重大的考古发现轰动全国、震惊世界。秦始皇帝陵的考古调查、发掘和研究成果,补充和改写了中国历史,为中国考古学、中国古代帝陵制度、中国艺术史、中国科技史等学科的研究提供了许多重要的实物资料;

二、四十多年的考古工作使我们对秦始皇帝陵的规模、布局、遗迹遗物的分布及地下内涵有了一定的认识。秦始皇帝陵由封土、地宫、内外城垣和门阙、陪葬坑、陪葬墓、寝殿、便殿、园寺吏舍遗址、防洪渠遗址、鱼池建筑遗址、郑庄石料加工场遗址和丽邑遗址等组成;

三、秦始皇帝陵整体布局以封土为中心,封土以下为地宫;封土四周内、外两重城垣所圈定的地域是文物遗存的核心区域,其中发现大量的陪葬坑、建筑遗址以及总长达1300多米的深层阻排水系统;外城以外虽未进行全面的考古勘探,但截至目前,在总面积约60平方公里的范围内,已发现各种陪葬坑184座,各类墓葬7处440余座,以及包括防洪渠、鱼池、石料加工场和丽邑在内的各类遗址4处;

四、从内、外城的格局,特别是勘探出的三出阙遗址形制判断,秦始皇帝陵主体面东的可能性较大,兵马俑、马厩坑等陪葬坑的发现支持了这一观点,从汉阳陵等西汉帝陵布局坐西面东的研究成果也间接得到证明;

五、考古勘探资料表明,秦始皇帝陵经2200余年的自然变迁和人为扰动,虽遭受到一定程度的破坏,但内、外城垣的基础至今保存较为完好,封土本身未见大规模破坏迹象,预计地上、地下仍遗留和埋藏着极为丰富的珍贵文物。

[1] 袁仲一:《秦始皇帝陵考古发现与研究》,陕西人民出版社2003年版。

[2] 王学理:《秦始皇帝陵研究》,上海人民出版社1993年版。

[3] 主要参见秦始皇兵马俑博物馆编:《秦俑学研究》,陕西人民出版社1996年版;秦始皇兵马俑博物馆编:《秦文化论丛》,第一至第十二辑,三秦出版社等。

来源:段清波:《秦始皇帝陵园考古研究》,北京大学出版社,2011年。

巨型植食恐龙:费尔干纳龙 最长可达16米(诞生于侏罗纪)

费尔干纳龙是一种巨型恐龙,诞生于1.64亿年前的侏罗纪中期,体长15-16米,第一批化石则是在亚洲国家吉尔吉斯斯坦发掘的,属于蜥脚下目类恐龙的一种,它的外形类似于黄龙,主要使用四足行走,并且主要以植物为食。费尔干纳龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 13:47:180000莱森龙:南美大型蜥脚类恐龙(体长10米/脖子细长)

莱森龙是一种蜥脚类恐龙,被认为可能属于黑丘龙科,诞生于2亿1000万年前的三叠纪末期,属于大型恐龙的一种,体长可达9-10米,而体重则达到了3-4吨,它最大的特点就是颈部和尾巴细长,而四肢非常粗壮。莱森龙的体型我要新鲜事2023-05-09 10:55:340000河南水库塌陷 出土两千多年前古墓(千年古墓)

1977年,河南水库干旱塌陷露出了一座春秋时期的古墓群。我国是一个历史文明古国,有着5000年的历史,尤其是在河南这一块平原地区出现过很多的灿烂文明。虽然说从现在的考古角度来看,最有价值的考古地点就是山西和陕西,但是河南的考古价值并不弱。这么多年以来,在河南发现了很多的考古成果,例如在前些年河南,因为大旱灾导致一个水库塌陷,却意外出现了2500多年前的一座古墓。水库塌陷我要新鲜事2023-09-20 19:37:060000比恐龙更可怕13种动物,来自远古的怪异巨兽

恐龙曾经是世界上的霸主,对我们来说恐龙就已经非常的可怕了,巨大的体型和攻击力让人毫无招架之力。但是还有比恐龙更可怕13种动物大家知道吗?下面探秘志的小编就为大家介绍一下比恐龙更可怕13种动物!比恐龙更可怕13种动物1、欧巴宾海蝎2、怪诞虫3、海果类动物4、牙形石5、甲青鱼类动物6、笠头螈7、水龙兽8、陆行鲸9、恐鹤10、巨型袋鼠11、雕齿兽12、石爪兽13、猛犸我要新鲜事2023-05-07 15:44:180000聚落考古理念下的文明进程研究——湖南华容七星墩遗址

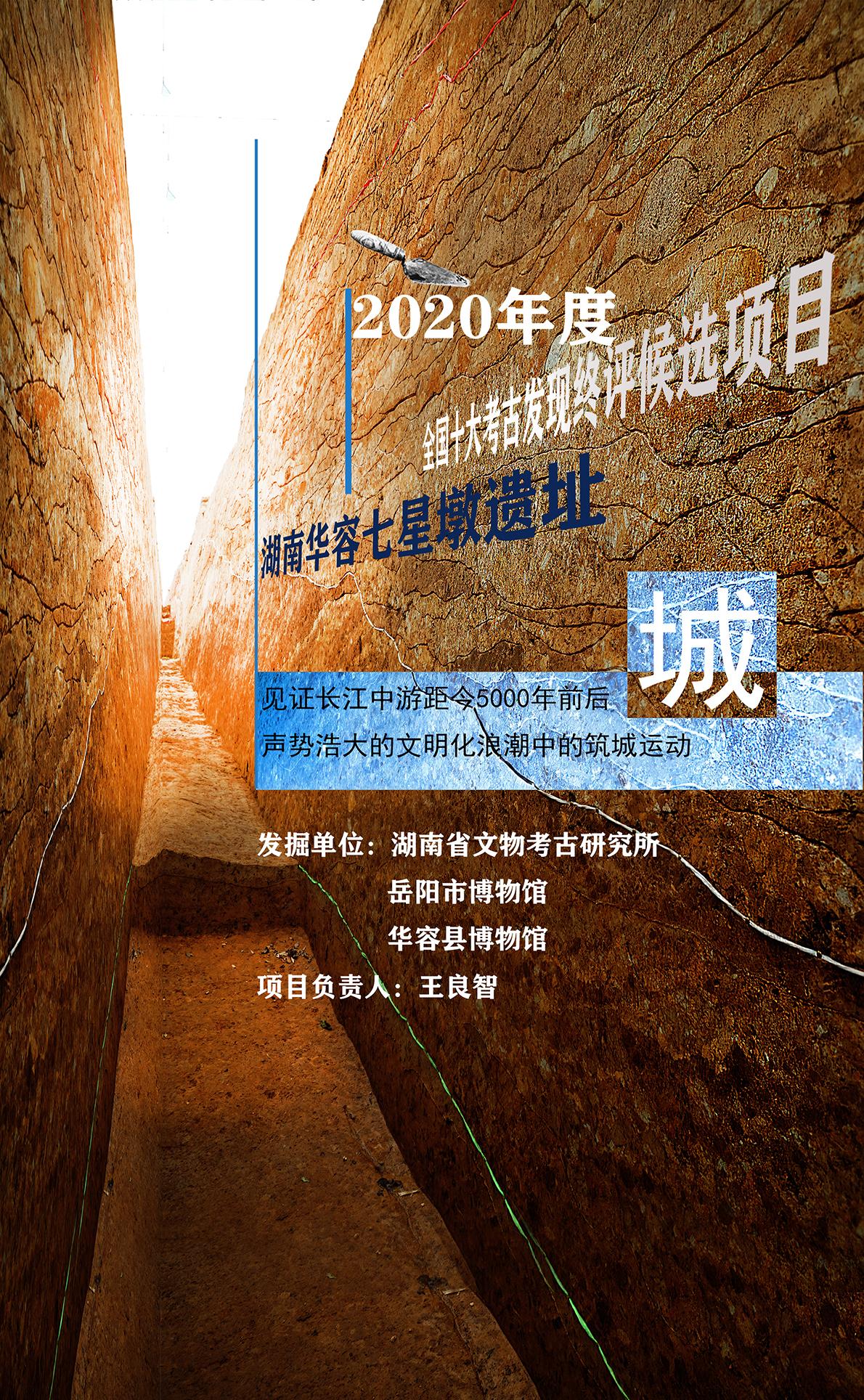

(海报设计:曹秉进)▲湖南华容七星墩遗址视频资料发掘单位湖南省文物考古研究所岳阳市博物馆华容县博物馆项目负责人王良智#十大考古#我要新鲜事2023-05-07 18:44:460000