段清波:秦始皇帝陵园考古发现简史

秦始皇帝陵园的野外考察工作始于明代,都穆是最早走出书斋实地考察秦始皇帝陵园的学者,在他的考察成果《骊山记》中,忠实地记录了陵园内外城、门址的具体尺寸。1906年,担任陕西高等学堂教官的日本学者足立喜六来到秦始皇帝陵,实地测量了封土的高度、形状及底边尺寸;11年后,一位叫维克托·萨加伦的法国学者也对封土进行了调查,他第一次观察到封土外形有间距不等的三层台阶。[2]

对秦始皇帝陵园第一次全面的考古勘察工作于1962年在陕西省文物管理委员会的组织下展开。王玉清、雒忠如及临潼县文化馆的彭子健三位对陵园进行了为期数月的考古调查与勘探,测绘出第一张陵园平面布局图,对内外城墙的夯层厚度及城墙的长度进行了测量,钻探出内城的东、西、北三门和外城的东门,测量了封土的高程和底边尺寸。

位于陵园东侧的上焦村一带,曾在1948年就发现过两件跽坐俑。1958年,在始皇陵东侧的安沟村又出土了一件铜钟,底部有铭文十七字,即“丽山园,容十二斗三升,重二钧十三斤八两”,这是第一件证实文献上秦始皇帝陵园原名为“丽山园”的实物证据。1964年,赵康民、丁耀祖又在此发现一件跽坐俑。1974年3月秦兵马俑出土后的翌日,赵康民等即来到现场勘察、清理,在公安部门的配合下,收集了陶俑残块,并将其运回博物馆修复。

秦始皇帝陵园的第一支考古队在国家文物局的直接过问下,于1974年7月15日进驻工地,袁仲一、屈鸿均、崔汉林、赵康民、杭德洲及稍后一同前来参加的程学华、王玉清、杜葆仁等成为世纪考古幸事的第一批参与者。考古工作者一方面清理已经暴露出的兵马俑遗迹、遗物;另一方面对此陪葬坑进行范围和内涵的勘探。几乎与此同时,对陵园的考古调查工作也开始启动。五百余件陶俑、24匹陶马、6乘战车及大批兵器在考古工作者的铲头下,以前所未有的雄姿向人们初步展示了秦帝国气吞山河的军事实力。

1976年4月,曲尺形的二号陪葬坑、凹形的三号陪葬坑相继被发现;二号坑发现后不久,经过16个月的试掘工作,搞清了二号坑的边界、形制和内涵。这是由4个单元的战车、骑兵、步兵混合编制组成的军阵陪葬坑。第二年3月对三号坑进行了试掘。

1974年7月,袁仲一在陵园外城东门附近初步调查了门阙遗址,发现了农民在平整土地过程中出土的门础石和石条等建筑遗物;8月份对内城的系统勘探,订正了1962年调查时认为内城是方形的认识——经实测内城形状是南北大于东西的长方形。1976年初,对此继续进行了工作,发现了内城北半部的南北向夹墙,确定了小城的范围;6月发现了鱼池附近的高等级建筑遗址。

从1976年10月开始,对新中国成立前就已有陶俑出土、当年2月新发现的位于陵园东侧的马厩坑,进行了系统的勘探,发现了80座马厩坑。这样加上历年来的发现,在南北长1500米、东西宽40米的范围内共发现98座马厩坑,并于稍后试掘了其中的31座。同时在马厩坑之西还发现了17座陪葬墓,并对其中的8座进行了清理,这是陵区范围内第一批陪葬墓资料。

1977年陵园内的工作是对陵北便殿遗址的发掘和对郑庄石料加工场遗址及西内外城间珍禽异兽坑、跽坐俑坑的调查钻探。赵康民等清理了便殿遗址中的一组建筑;袁仲一、程学华等发现的郑庄石料加工场遗址面积达75万平方米;首次在陵园外城之内发现了31座陪葬坑。接着又发现了曲尺形大型马厩坑和17座小型葬仪坑,并试掘了曲尺形马厩坑的一部分,发现马骨及身高1.9米的大型陶俑。

1978年2月,反映统一度量衡的始皇二十六年及二世元年的两诏铜权出土后被征集。5月,由杭德洲、袁仲一等组成的发掘组及由柴忠言、傅秀清、郭希才、李玉卿、吴永琪、姜彩凡、吕晓周、鱼龙等组成的修复组和由罗忠民、张斌元、单玮等组成的保护组开始了对一号坑的正式发掘。另一支队伍则在程学华的主持下,于是年1月在封土西南角发现了一座东西63米、南北88米的大型陪葬坑,接着,又发现了位于其北的长59米、宽42米的另一座陪葬坑。7月,面积达3025平方米的“巾”字形陪葬坑被发现。8月在封土西北角又发现一座甲字形大墓,与1976年6月在兵马俑坑附近发现的大墓形制一样。8月姚池头修陵人墓地被发现。

1979年初,在陵墓封土北侧中部勘探发现面积1960平方米的陪葬坑,接着相继发现一组6座小型陪葬坑;3月,面积达3524平方米的寝殿遗址被发现,其后在封土的西北角发现一条宽4米的排水沟;5—7月,对封土北侧进行的勘探发现所谓的地宫北宫墙及宫门;冬季,赵背户村103座修陵人墓地被发现,并清理了其中的32座。1980年在封土南侧内城南门之内与封土之间发现3座陪葬坑,在内城的东北小城内还发现了33座小型墓葬,冬季成功地发掘和提取了两乘彩绘铜车马;此外在西内外城之间的南部,经钻探还发现了61座陪葬墓。1981年杭德洲、屈鸿均等发掘了飤官遗址。

1974年到1985年的十年,是秦始皇帝陵园考古史上卓有成效的一个时期。兵马俑坑的相继试掘与发掘,陵园内有计划逐步实施的勘探与试掘,陪葬坑、府藏坑、陪葬墓、地面建筑、地宫形制、陵园形制等一个个“浮出水面”;相关的考古研究也得到广泛和深入的开展。

此后不久,除兵马俑之外的陵园考古工作因故被搁置下来,一段时间内几乎完全处于停顿状态,直到1995年情况才有了变化。当年3月为配合临马公路的拓宽工程,在南距封土北边沿130米处,张占民等主持清理了由6组形制不同的大型建筑构成的陵寝遗址。1996年又对陵园外城之外面积近300平方米的动物陪葬坑进行了发掘。1996—1997年间,在内外城之间的东南部又发现了一座面积达1.3万平方米的大型陪葬坑。还在五纱厂附近发现了200余座修陵人墓地。上述工作,尤其是内外城之间大型陪葬坑的发现及1998年、1999年的试掘,为秦始皇帝陵区考古工作又一个新阶段的来临带来了新的契机。

1998年7月对陵园内新发现的大型陪葬坑进行了试掘,试掘中出土了大批青石铠甲。10月,由陕西省考古研究所和秦始皇兵马俑博物馆合作组成联合考古队,在国家文物局、陕西省文物局的指导下,重新开始对陵园进行有计划的考古发掘、保护和全面的勘探工作。吴镇烽和吴永琪总负其责,具体工作由段清波主持,成员有郭宝发、张颖岚、周铁、王望生、杨忙忙、马明志、张卫星、马宇、刘江伟等。1999年,秦始皇陵考古队成功地提取了一领铠甲和一顶头盔,并进行了复原研究。同年对百戏俑坑进行了抢救性发掘,出土11尊前所未见的陶俑,极大地丰富了秦文化的内涵。2000年,考古队对K0006陪葬坑进行发掘,出土了8尊文官陶俑和4尊御手陶俑。从2001年开始,持续开展了对K0007陪葬坑的发掘,发掘出土46件青铜水禽和15尊乐工陶俑。2003年春季,为配合馆前区环境改造工程的开展,发掘了秦代陶窑以及修陵人乱葬坑,还对内外城垣的结构进行过试掘。

与此同时,考古队还对陵园开展了周期较长的考古勘探工作;对内外城东西门遗址及东西门之间的建筑遗址进行了全面钻探,发现内、外城东、西门和三出阙遗址,以及内外城的南门遗址,对它们的结构有了全面的崭新认识;复原了内外城之间东侧的古河道并了解了其变迁情况;在陵园外还发现一座“中”字形大墓及四座“甲”字形大墓,对陵园内东北的小城勘探,发现一批秦墓;对代王鼓风机厂附近所谓的陵园“东门阙”进行了研究勘探;发现围绕地宫的地下阻排水系统;通过2002年国家863计划秦始皇帝陵区物探遥感综合探测项目的实施,对陵墓封土建筑形式、地宫结构以及范围、深度等有了全新的认识。

在前人的工作基础上,新时期卓有成效的考古勘探与研究工作取得了长足的进步,极大地推进了古代帝王陵墓制度研究的进展。

[1] 本节的参考文献分别见:陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇帝陵园考古报告》(1999),科学出版社2001年版;陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇帝陵园考古报告》(2000),文物出版社2006年版;陕西省考古研究所、秦始皇兵马俑博物馆:《秦始皇帝陵园考古报告》(2003),文物出版社2007年版;袁仲一:《秦始皇帝陵考古发现与研究》,陕西人民出版社2003年版。

[2] 转引爱德丽·托平:《不可思议的考古发现——秦始皇陵》,[美]《国家地理》1978年4月号。

来源:段清波:《秦始皇帝陵园考古研究》,北京大学出版社,2011年。

铜铙:浙江最早的三件青铜礼乐器

这是一种古老的打击乐器,器形像铃,但是形体更大,口部向上呈凹弧形,主体部分像是两个瓦片相互覆盖的扁圆体,横截面呈阔叶片形,两侧的角比较尖锐,被我们称为铙。器物主体正中下部为一管状的柄,被称为“甬”,甬通常中空,与主体内部相通,甬内通常有木段。因《周礼·地官·鼓人》有“以金铙止鼓”之说,所以有学者认为铙是退军时用来指示停止击鼓的。我要新鲜事2023-05-31 22:04:520001活化红色资源 赓续红色血脉 ——首届全国革命文物保护利用智汇论坛在江西瑞金举行

4月10日至11日,首届全国革命文物保护利用智汇论坛在江西瑞金举行。论坛由中国文物学会、中国文物报社、江西省文化和旅游厅、赣州市人民政府联合主办,赣州市文化广电新闻出版旅游局、中共瑞金市委、瑞金市人民政府承办。180余位来自全国革命纪念地、纪念馆、博物馆等单位的代表,围绕革命文物保护利用典型做法、主要成果和成功经验,就革命文物保护利用的创新发展展开深入交流探讨。我要新鲜事2023-05-06 10:36:390000对中国古代文明的多学科多领域探索——访李学勤教授

■:李先生,您好!您是我国史学领域中的著名学者,您的学术成就包括历史学、考古学、古文字学、文献学等诸多方面。大家对您的学术成就有一些了解,但年轻一代的学人,对于您为什么能够在那么广泛的学术领域里取得重要成就还是十分感兴趣。我受《历史教学问题》主编的委托,想就您的成长经历、治学道路、学术见解等进行一些探讨。今天很高兴来到清华大学荷清苑,这需要耽误您的一些时间了。0001「考古词条」青铜时代 · 鄂君启节

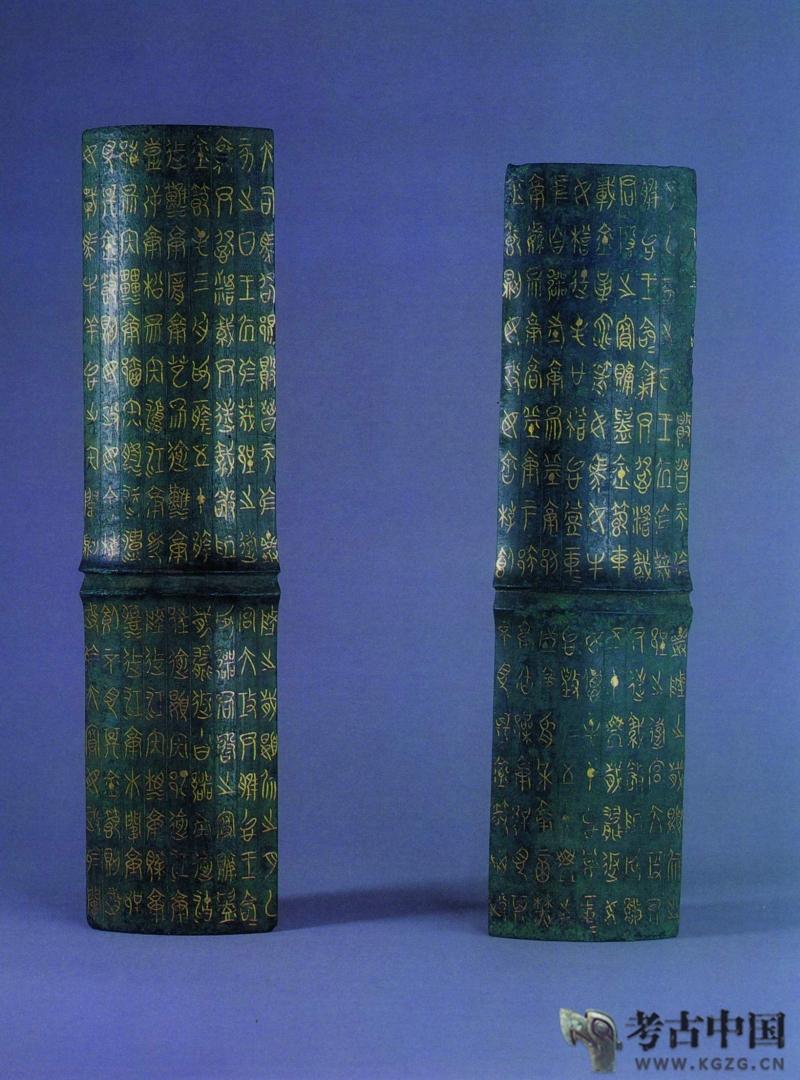

战国时代楚王颁发给鄂君的免税凭证。鄂是地名,在今湖北省鄂城县,启是鄂君之名。1957年4月于安徽省寿县城东丘家花园出土。共4件,其中车节3、舟节1,每节均有错金篆书,分载水陆两路由鄂至郢所经城邑,是珍贵的史料。现藏安徽博物院。我要新鲜事2023-05-27 07:30:330000考古队挖到国宝文物 墓主人来历很大(君主墓葬)

湖北发现的一个水下古墓是楚国附属国君主的墓葬。在1978年湖北随州的一个建筑工地上发现水面有很多的木炭。在相关部门进行检测之后,反而是找来了考古部门。考古部门经过简单勘测这是一个水下的大型墓葬,随后考古部门马上让人开始进行排水挖掘。很快就把这个墓葬的全貌给展示了出来,墓葬的长度有21m。宽度有16m,而深度更是来到了13里,在这个墓葬里还存放着几口棺材。墓穴主人我要新鲜事2023-08-16 20:52:260000