田野考古——你来问,我来答

作者近照

1、 形式与内容或程序与实质的关系问题

在发掘过程中,考古工地要求我们按照土壤的土质土色和包含物划分层位,区分不同堆积或遗迹单位,了解层位关系按由晚及早的次序,但是不会强调思考这些遗迹实际上的意义。然而,在脱离发掘现场之后,我们很难从记录资料中重建或复原它,通过二手记录去更深刻地理解它。

私以为,程序是基础的东西,我们需要按部就班地做好,但是同时,关于遗迹性质这类实质的问题也应该在发掘中思考。比如发掘出一处灰坑,里面有大量的大块红色陶缸片,就会思考,这里是不是废料倾倒区呢?刮面后露出大片土壤纯净、形状规整的区域,就会思考,这里或许就是之前的工作面。这些东西组合起来,也许可以推测这处探方在整个城址中是什么功能区。

老师总是跟我们强调“考古侦探”的概念,就是善于从挖掘中暴露的小线索,推测探方内区域的性质。以探方内的工作为基础,将视野放到整个遗址,思考这块区域上曾经发生过哪些事,具有怎样的意义。在挖掘过程中也绝不可以过于循规蹈矩,不注重遗迹的实际意义,而只是程序化地进行发掘,这样很可能造成不可逆的错误。

正如林沄先生所说,考古发掘脑子里要装点东西,要带着问题去发掘。如戈,不能见到铜戈就只提取戈头,同时还要观察它是否有木柄的遗存。现在很多考古工地负责人对遗迹的揭露十分细致,而对遗址堆积过程的全面把握,以及获取可供全面复原聚落生活的系统资料则作的很不够;对单个遗址的研究比较多,而对聚落形态的综合观察分析严重不够;对考古遗存的类型学、年代学和体质人类学研究较多,而对社会的组成、社会与环境资源、社会经济与技术、社会组织、思想与文化研究不够,较为全面的综合、系统的深入研究甚为缺乏;对遗物特征较为关注,而对遗迹现象分析不够。在这种情况下,考古信息的流失自然是可想而知的。[1]

2、 宏观和微观的关系问题

每一个探方都不是单独存在,而是被人为划分开的。我们平时的田野工作主要是在自己的一亩三分地内进行,注意力大部分都放在思考自己探方内的问题上。但是只关注自己探方内的问题容易让我们的思考单一,当我们感觉想不通的时候,可以把目光放远一点,关注一下其他探方的情况。

比如我们在挖掘TS12E02的DM1时,隔壁探方出现了同样的土质土色地层区域,以我们的遗迹单位为参考,他们很快定义了遗迹性质;而以他们为参照验证,我们也更加确信了自己的判断。在遗迹发掘前期,发掘者可能会对整个遗址有个大体的概念,而在挖掘中不断涌现的小细节可能会补充这个整体观念,也可能是对这个概念提出质疑。但是不管如何,都要将这些发掘中出现的小细节与整体的发掘联系在一起,宏观与微观相结合地思考。同时,还要将遗址内各区域出现的现象联系起来思考。从宏观层面、整体角度观察和思考各种遗迹或堆积之间的关系及其性质,而以挖掘出现的小细节为补充。考古发掘应该尽量搜集全部信息以践行信息的最大化。

3、 堆积与层位的均质性问题

在发掘工作中,我们根据土质土色包含物来划分堆积与地层。但是很多时候同一地层中的土壤,包含物可能并不是均匀分布的,碎陶片或者烧土粒的数量可能是渐变分布。所以,在划分堆积与层位的时候,第一考虑要素是土质,而土色受水分影响大,包含物因为人类活动的因素也可能分布不均。所以在同一堆积或者是同一地层中,经常出现土质土色包含物并非均质分布的情况。

4、 行为、事件和物质载体、痕迹

我们在田野发掘中,并不是单纯依靠对眼前所见之物进行纯物理意义上的区分和辨识来标定各种界线,而是自觉或不自觉地包含了发掘者对人类行为规律、人生经验的了解,并将这种经验和了解化为我们的判断依据。因此,在田野发掘中想要对遗址有更深刻的理解,更好地解释发掘中出现的各种现象,就要突破发掘者个人生活时空之经验的局限性,多积累遗址相关方面的知识。

比如在挖掘中,我们经常看到各种烧土,这些烧土有不同的颜色跟质地,甚至一块烧土上可以出现多种不同的颜色。要想知道这种情况是如何出现的,就要对陶器冶炼技术有一定的了解,知道不同陶器需要不同的烧制温度,不同的烧制温度与受热不均形成各种不同颜色与质地的烧土。发现一处窑炉,要怎样对它进行更好的挖掘,这就要求发掘者了解窑炉的种类与结构。我们现在看到的遗迹都是早先人类活动留下的结果,要思考遗迹的意义,就要以被留下的物质为载体,看看它们能给我们什么信息。

5、 客观和主观的问题

考古学家一般都喜欢声称自己的事业的科学性和客观性,在某种程度上说,这种表达是真实的,因为考古学家处理的是实在的物,地层线、遗迹和堆积的界线是客观存在的。但是划定地层线、遗迹和堆积的界线是考古学家们的主观行为,而这个过程就不可避免会受到考古学家主观意识的影响。现在大家都强调合规重于实在,强调先微观再宏观和强调物比人先的做法,这需要每一步都准确到位,不出任何偏差,方有可能达到最终复原和重建的目的。但是对于一些情况复杂的地区,很难做到这一点。这就要求我们能够充分发挥主观能动性,去积极思考,而不是单纯跟着程序走。毕竟田野发掘的最终目的不是把所有地层画上分界线。当我们发挥主观能动性,去思考一个遗迹的性质意义时,不是架空的,是根据挖掘中的客观事物做出推测。我们无法否认考古发掘中主观性的存在,但是同时重视工作的客观性。

6、 是否需要建立合适的容错机制

在田野发掘的过程中,经常遇到一个问题,就是之前的地层定错了,导致后面一系列工作改动,出土器物编号要改动,对探方区域内的思考也要有所改动。但是一步到位,准确无误的操作是很难存在的。

我们在E02的发掘过程中,也有过很多判断错误的情况。比如,在一次刮面后的观察中,地面上出现一块近圆形区域,土质十分纯净,周围有一块近月牙形的黄色土壤环绕。第一次看到这种情形,我无法做出判断,这是灰坑吗?还是扰乱层?当时我就去请教了领队老师,他看过后断定这是个扰乱层,依据先晚后早的挖掘规则,让我先挖掘这块区域。我先从黄色土壤的区域下手,将这块区域清理干净。可是往下挖的过程中又有了其他想法,因为挖黄色土壤的时候会发现纯净土壤的边界几乎是垂直下去的,如果是随机形成的扰乱层,会有这么规则吗?挖掘进行到一半,郭立新老师过来看,当即断定这是个柱洞,我们随后在不远处也发现了一处几乎一样的。那么很明显了,成对出现,内圈土壤纯净且圆柱形分布,这两处的确是为柱洞。因为先把黄色土壤挖掘掉,所以没办法收集这处柱洞的土样,这就是失误造成遗迹记录不全。

这样的错误是不可避免的吗?其实也不是。如果当时在挖掘到这块区域的时候,多思考一下,想想更多种的可能性,或者再次刮面,发现临近的另一个柱洞,那么这次失误操作就可以避免。面对田野发掘中的错误,应该适时止损,及时补救。同时,还应该建立有效的容错机制,比如,通过倒查机制将早前归类的出土物重新改标签,或者通过日记中的草图等方式来复原可能重构的平面结构。同时,在田野挖掘中,及时记录是非常重要的,这有助于我们在之后的挖掘中“回头看”,以此纠错或者是获得其他新的想法,这样让我们的每一步工作都有迹可循。

7、 田野发掘的最终目标是什么

无论是在西方还是在中国,田野考古都被认为是近代考古学的基础。这是由于田野考古学试图在遗址中把握古代实物遗存的时间、空间及相互间的关联,从而使考古遗存成为科学考古的资料。[2]田野发掘的最终目的,在于将遗迹遗存中的信息提取出来,为考古研究提供一手资料。在田野考古实践中,对遗址堆积物发掘时的操作就是依照堆积物体形成的顺序和层面按相反的次序进行揭露。然而在遗址发掘过程中,顺次揭露往往并不能顺利进行,对界面、顺序和堆积物的认定也存在多种问题,但是简单的按序揭露遗址并不是发掘的最终目的。发掘的最终目的主要在于对遗址堆积物性质的认识。

【声明】本文作者为中山大学考古专业陈雨欣,由本号首发,若有引用,务请注明。

成都工地找到合葬墓 墓里居然是两个男人(合葬墓穴)

工地发现的合葬墓穴是两个关系好的太监。2014年,成都地铁施工中发现了一座南南合葬墓,打开棺材发现他们紧紧相拥在一起,这在礼法森严的古代有被长伦的墓葬方式让在场的专家大为震撼。而且这种死后同葬在一个棺材里的,即使是夫妻都很少见,何况这种两个大男人埋在一起的更是闻所未闻。墓葬主人我要新鲜事2023-12-02 11:15:550000皮尔逖龙:法国大型食肉恐龙(长11米/距今1.6亿年前)

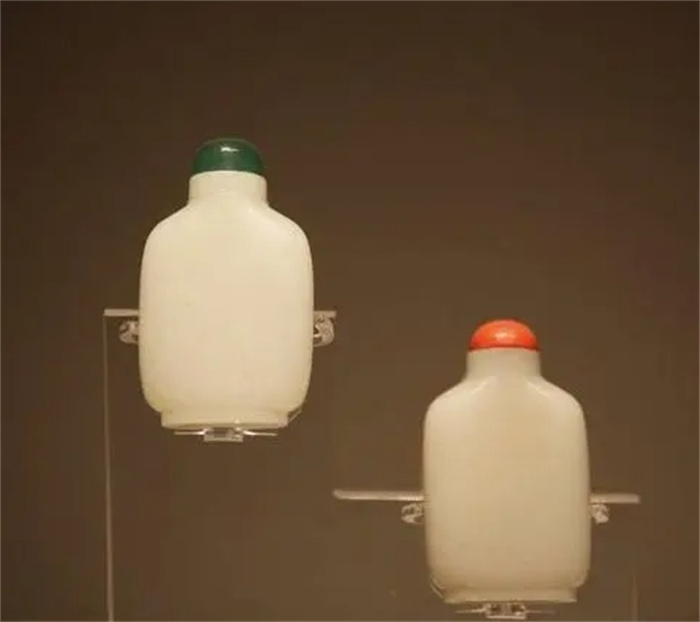

说到恐龙,大家都会想到霸王龙、沧龙等大型食肉恐龙,不过这对目前已发现的700多种恐龙来说,你知道的还是太少了。为了丰富大家的恐龙知识,小编再为大家介绍一种大型食肉恐龙,它就是皮尔逖龙,体长可达11米,生活在1.6亿年前的法国,接下来一起去认识看看。皮尔逖龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 17:52:220000清代玉器的常见分类、纹饰图案与雕琢技法

清代玉器的造诣在中国古代玉器中屈指可数。无论从玉器的分类,还是纹饰图案,甚至雕琢技法方面皆高于前朝。现在为您逐一细数这些重要的知识点。一、清代玉器的常见分类清代玉器主要分为玉装饰器、玉实用器、玉文房器、玉实用器、玉陈设器、玉仿古器等几大类别。1.玉装饰器清代玉装饰器主要有玉锁、玉簪子、玉扳指、玉翎管、玉带钩、玉带扣、以及各种玉佩等。我要新鲜事2023-08-30 20:28:020001农村丧事中亡人忌“犯七”,犯了要“打七”,“拦头打”啥意思?

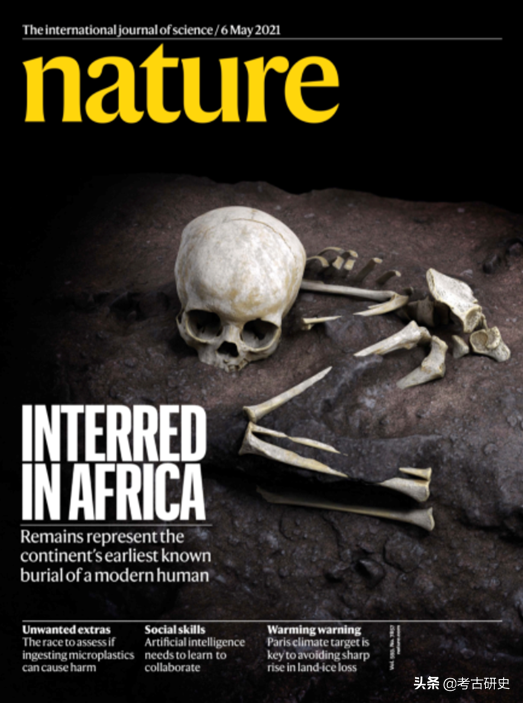

农村丧事中的“过柒”风俗本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说一下过去农村丧事中的讲究,我以前已说过不少,大家可以翻翻前面的文章。这篇,主要讲讲”犯七“与“打七”风俗。(棺前烧纸)在农村生活过的网友都应知道,办丧事时会请阴阳先生,根据亡人的生卒年月日时,写“殃榜”,推“柒单”。我要新鲜事2023-05-27 03:33:520000非洲最早的人类埋葬行为

我要新鲜事2023-05-26 12:40:510001