曾入选高考卷的文章|黄洋:博物馆——探求文物回归大众路

8000多年前的贾湖骨笛、史前时期的陶制乐器、传诵千年的诗经唱和、丹江岸边王子王孙的钟磬雅乐、“郑卫之音”、汉唐乐舞,河南博物院的悠悠千年古乐唱响国家大剧院;千年高寿的“彩凤鸣岐”琴和“来凰”琴的美妙清音响彻浙江省博物馆;湖北省博物馆的曾侯乙编钟的优雅动听让世界人民感叹;相亲、定亲、迎亲,喜庆的老北京婚庆民俗在首都博物馆上演……这些再次引发了业内和公众对博物馆馆藏文物的思考与惊叹:博物馆能让文物活得更“潇洒”,文物与公众竟能如此地贴近!

社会呼唤文物回归大众

文物是博物馆存在的物质基础,是博物馆功能发生的根据,是博物馆价值的源泉。“博物馆的物是博物馆一切工作的物质基础”,这一命题是苏联博物馆学家提出来的,后来为中国博物馆理论界所接受,至今仍然很重要。博物馆物之所以具有如此重要的地位,之所以是无价的,其信息载体的性质是关键因素。何为文物信息?有学者认为文物信息即文物自身所携带的历史文化、艺术、经济、科技等社会生产与生活诸方面的意义被发现、被确认,反映了文物自身存在的状态及其所代表的历史发展规律。文物是第一性的,而文物信息则是从属和反映文物外在形式及内涵特质的,是第二性的。第一性的事物决定第二性的事物(张边绿、范培松,1994)。文物信息即文物蕴含的信息,既包括文物的状态和变化特征,也包括文物在不同时间和空间与客观环境之间的联系特征。一般理解的文物信息往往具有两层含义:一是以文物为载体的原始基本信息,二是其蕴含的文化社会等信息。基本信息即通过肉眼观察、测量等基本手段所获得的文物表面信息,如陶器的陶质、陶色等;每件文物都是社会历史的产物,在社会文化系统运转中扮演着不同的角色,当文化消亡时,这些文物也结束了自己的表演,退出了历史舞台,但相关的社会性信息随着文物深埋到了地下或者继续流传于世。这些信息即通常所说的历史价值、艺术价值和科学价值。这些信息不是像基本信息那样易于被观察,而是隐藏于文物中,需要考古学家、文物学家等研究人员把它们发掘出来。

我们通常觉得,文物是没有生命的死东西,其实它们都蕴含着丰富的文化信息,反映历史的方方面面。大多数博物馆所展出的文物静静地躺在展柜里,观众只能从现有的经验和有限的角度来欣赏它们。能够展示给观众的还算好,然而还有很多很有价值的文物却在库房无法展示给观众,成为遗憾。台北故宫博物院受展厅面积所限,通常每3个月会换一次展品,即便这样,要把其所藏60余万件稀世文物逐个儿在世人面前亮个相,至少需要30年时间。

利用好文物,充分发掘它们的信息,将死的文物变活,让文物“呼吸”,首先是博物馆发展的需要。我国的博物馆数量已达3020座,但我国博物馆数量与社会发展特别是与民众需求还有相当大的差距。在十二五时期,我国博物馆要从“馆舍天地”走向“大千世界”,成为公共文化服务的核心阵地。提升博物馆质量,使博物馆走向“大千世界”,就要对现有的文物做出新的思考,充分发掘它们的内涵,利用有限的文物资源做出新文章。其次是展览趋势变化的需要。博物馆的陈展并非一成不变,自其诞生之日起就随着社会历史变迁和观众审美需求的变化而变化。最开始的博物馆就是将库房开放给大众参观,展品无序、没有说明、展品密度高等,总之很少考虑到广大观众的需求与口味,观众看到的也是死文物,不会“说话”的文物。随着博物馆公众化程度的提高,博物馆的陈展观念也发生了变化,从单调的实物为主体的陈展变为以传播信息为目的的信息型陈展。信息定位型主题陈展,不同于以艺术欣赏为目的的文物艺术品类陈展,是有着明确的主题贯穿统领,以实物、图片、造型艺术、信息传播装置的结合为载体,以信息传播为主导目的的博物馆陈展形式(沈佳萍,2008)。简单地说,博物馆陈展的变化趋势就是:从物到事,从物型陈展到信息定位型主题陈展。博物馆文物由死变活,充分发掘其文化内涵,才能将文物的事讲给观众,让观众更好地理解文物。再次是文物保护的需要。长期以来,我国的博物馆非常重视开展文物保护工作,但在保护观念上,有的博物馆认为保护好文物不出事情是头等大事,将文物封闭在库房,秘不示人,觉得只要文物库房环境好,文物安全性高就算保护好了。其实不然,《吕氏春秋·尽数》中说:“流水不腐,户枢不蠹,动也。”意思就是说流动的水不会腐臭,常常转动的门轴不会被虫蛀蚀。经常运动的事物不易受到侵蚀,可以保持很久不变坏。有很多文物同样如此,2010年浙江省博物馆利用馆藏的“彩凤鸣岐”琴和“来凰”琴两把珍贵古琴,举办了浙江省博物馆藏唐代雷琴演奏会(图一),工艺部主任范珮玲说:“古琴属于漆器,一般而言漆器的确很难保存。而这两把古琴之所以能保存下来而且还能使用,是因为历朝历代都有人在使用它。古琴在安装上琴弦以后,就能保持力学上的平衡,因而就不至于散架。‘彩凤鸣岐’至今仍能使用,就因为在历经千年中,它没有像其他文物一样被束之高阁,而是每隔一段时间都有人给它装上琴弦来演奏它,使它保持这种力学的平衡。这也是我们把它拿出来让名家演奏的原因之一。”第四是博物馆教育功能的要求。我们看到每一件文物,实际上是在和古人对话。我们的心灵或大或小都会受到一种冲击。如果仅仅是将文物呆板地呈现给观众,观众看不明白,两者怎么产生共鸣?第五是服务现代社会生产的需要。文物是历史的结晶,每件文物都凝聚着工匠们的心血,精美的文物也代表了当时高超的技艺水平。让这些文物活起来对我们现代的生产也有很大的启发,可以为社会生产服务,为社会经济发展服务。德国考古学家西拉姆曾言:“我们要了解过去的5000年,以便掌握未来的100年”。如古代很多精美的青铜器都是用失蜡法制造的,失蜡法与溶模精密铸造就有很大的关系。20世纪初,德国人用失蜡法铸造工业用齿轮。1929年,又对失蜡法进行改造,采用硅酸乙酯作为耐火涂料,用熔点达1500℃的铬钨钴合金制成假牙。第二次世界大战期间,美国人奥斯汀在云南保山见到用失蜡法铸成的青铜器,大受启发,后来铸成了喷气发动机叶片和涡轮盘。之后,失蜡法技艺发展成为现代精密铸造技术(华觉明,1996)。

让文物顺畅地“呼吸”与“发言”

要想让文物活起来,让文物“呼吸”与回归社会,关键是要合理地利用文物,充分发掘文物蕴含的文化信息。国家文物局局长单霁翔曾说:“既不赞成将文物‘藏在深闺人未识’,造成博物馆‘门前冷落车马稀’的现象,也不赞成过度开发,竭泽而渔的做法。在扩大开放、利用的同时,要考虑文物的脆弱性和承受能力的界限,保证文物利用的合理、规范、有序”。做到这些要遵守两大前提:第一,保护好文物。文物一旦受损,文物蕴含的信息也会随之消失。第二,研究透文物。对文物进行透彻研究,是利用文物的基础。只有如此才能挖掘出蕴含在文物背后的文化信息,制作出优秀陈展,发挥教育功能。

博物馆免费开放以来,越来越多的人们走进曾经认为是神秘文化殿堂的博物馆欣赏文物,这是好事,同时也给博物馆提出了更高的要求,不只是要给观众看死文物,还要推陈出新、手段丰富、形式多样,让观众看明白文物,看懂文物的内涵。

物质文化遗产与非物质文化遗产传承保护结合的动态展示。现在的博物馆陈展很多都带有表演性的活动,让观众多角度欣赏文物。全世界的文博界对非遗的研究和保护都热情高涨,将博物馆陈展与非遗的保护紧密结合起来两全其美,既可以让文物活起来,让观众更好地感受文物内涵,又可以有效地保护非遗。随着我国考古学科的发展,越来越多的音乐文物出土,我国音乐文物复原的研究也如火如荼,以复原的音乐文物为主体乐器的音乐会受到了广大观众的喜爱,甚至走出国门,走向世界,成为一张很好的文化名片。

曾侯乙编钟是湖北省博物馆镇馆之宝之一,曾侯乙编钟复制件的演奏也一直是湖北省博物馆的特色项目之一(图二),作为展览的延伸,编钟乐团表演在国内外享有盛誉。免费开放以后,编钟乐团努力开发了一批新的曲目应对各种场合的需要。近年来,乐团应邀出访日本、香港、台湾、新加坡、美国、德国、英国、法国、荷兰、卢森堡等国家和地区,并与日本NHK国家电视台长期合作制作音乐节目,还参加了建国35周年大典、香港回归庆典、上海世博会等演出,并与亚洲青年交响乐团、美国波士顿交响乐团、苏格兰交响乐团、纽约交响乐团以及台湾的国乐团等著名乐团合作演出,受到一致好评。

2010年底,河南博物院精心策划的“华夏遗韵——中原音乐文物特展”(图三、图四)在国家大剧院展出,配合展览的“弦歌八千载——华夏古乐音乐会”(图五)也同时唱响国家大剧院,观众观看展出文物后,聆听文物活起来后的声音,对先民们的智慧更加赞叹。

1月22日晚,首都博物馆艺术团在首博礼仪大厅举行了汇报演出——大型民俗风情乐舞《婚风喜庆老北京》(图六)。该演出以首博基本陈列“京城旧事·老北京民俗展”为创意灵感,以民国时期两户人家的姻缘为故事主线,划分为序篇、相亲篇、定亲篇、迎亲篇、尾声几个部分,融合了舞蹈、戏曲、杂技、现代舞美灯光技术等表现形式,同时,服饰、道具等无一不取材于北京民俗及现有馆藏文物。其将老北京民俗,尤其是婚俗,与叫卖声、京韵大鼓等非物质文化遗产有机地组合在了一起,将馆藏文物活灵活现地展示给观众。

人、物互动的陈列展览。要想让文物活起来,很重要的一点就是要让观众融入展览,让观众与文物互动。2009年10月第六届中国哈尔滨朝鲜族民俗文化节在朝鲜民族艺术馆开幕。在民俗体验馆内,人们不仅能参观,还能亲自试用、体验,并有讲解员来讲解这些文物的使用方法和历史价值。人们可以试穿朝鲜族民族服装、挥木槌做打糕、顶水罐、搓草绳等,通过让文物活起来的体验方式,也让观众切身感受到了民俗。

相关文化产品的开发。我们一般把除展览和相关教育、服务项目之外的博物馆文化产品分为三类:依托博物馆藏品和展览设计制作的各种材质的文化产品和民族手工艺品,文物藏品的复仿制品,与博物馆藏品和展览相关的书籍、电子出版物及各种纪念品。博物馆文化产品须承载相关文化信息,以馆藏文物及其文化内涵的元素为依据和原型。这些文化产品可以说是可带走的博物馆。如此一来,文物的内涵可以更灵活、更广泛地传递给大众。如上海博物馆根据馆藏的珐琅彩竹菊鹌鹑图瓶、战国双首龙等珍贵文物复仿出精美的工艺品;河南博物院根据新石器时代的彩陶双连壶制作出漂亮的项链等,这些文化产品活化了文物,让观众与文物更加亲近。

博物馆文物是历史的见证者和信息的载体。博物馆在把文物展现给观众的同事,充分发掘其背后蕴含的信息,使文物活起来,在“物”尽其用后,观众将获得更多的收益。

来源:《中国文物报》2011年4月6日5版

海外国宝:卡尔霍恩在芝加哥艺术博物馆的藏品

至1909年,博物馆对中国艺术的收藏日趋专业。当时的美国驻华大使威廉·詹姆斯·卡尔霍恩(WilliamJamesCalhoun,公元1848~1916年)曾为芝加哥律师,大使夫人露西·门罗·卡尔霍恩(LucyMonroeCalhoun,公元1865~1950年)曾任芝加哥报艺术评论家。我要新鲜事2023-05-28 01:57:160001石家河古城:三苗集团的龙兴之地兴衰历程

一般各地都会将当地的古文化与华夏靠,比如川西北的西羌之地,传说大禹出生在那里,东南百越之地传说大禹死在那,东周淮夷活跃的淮河流域传说禹会涂山,连三星堆这种非常明显的地域文化,也有人将其与夏朝都城相联系。而当石家河领队刘辉老师讲起石家河古城的时候,却直接将其与四千多年前与黄河流域的炎黄部族相对立的三苗集团相联系。我要新鲜事2023-05-31 21:15:410000「考古词条」新石器时代 · 筑卫城遗址

▲筑卫城全景图中国长江流域赣江下游以新石器时代晚期为主的遗址,也有青铜时代的遗存。位于江西省清江县城东。1974、1977年江西省博物馆、北京大学、厦门大学等单位两次进行发掘。▲盘形鼎下、中层属新石器时代晚期遗存;上层有商、西周、东周的遗物。遗址的发掘为研究赣江下游地区新石器时代晚期文化的面貌和发展变化,早期几何印纹陶遗存的内涵,以及与商周青铜时代文化的关系,提供了资料。▲豆我要新鲜事2023-05-28 05:54:410000顾祖禹:湖广方舆纪要序

湖广之形胜,在武昌乎?在襄阳乎?抑在荆州乎?曰:以天下言之,则重在襄阳;以东南言之,则重在武昌;以湖广言之,则重在荆州。何言乎重在荆州也?夫荆州者,全楚之中也。北有襄阳之蔽,西有夷陵之防,东有武昌之援。楚人都郢而强,及鄢、郢亡,而国无以立矣。故曰重在荆州也。我要新鲜事2023-05-26 10:36:420000讲座:朱岩石:北朝都城考古学研究

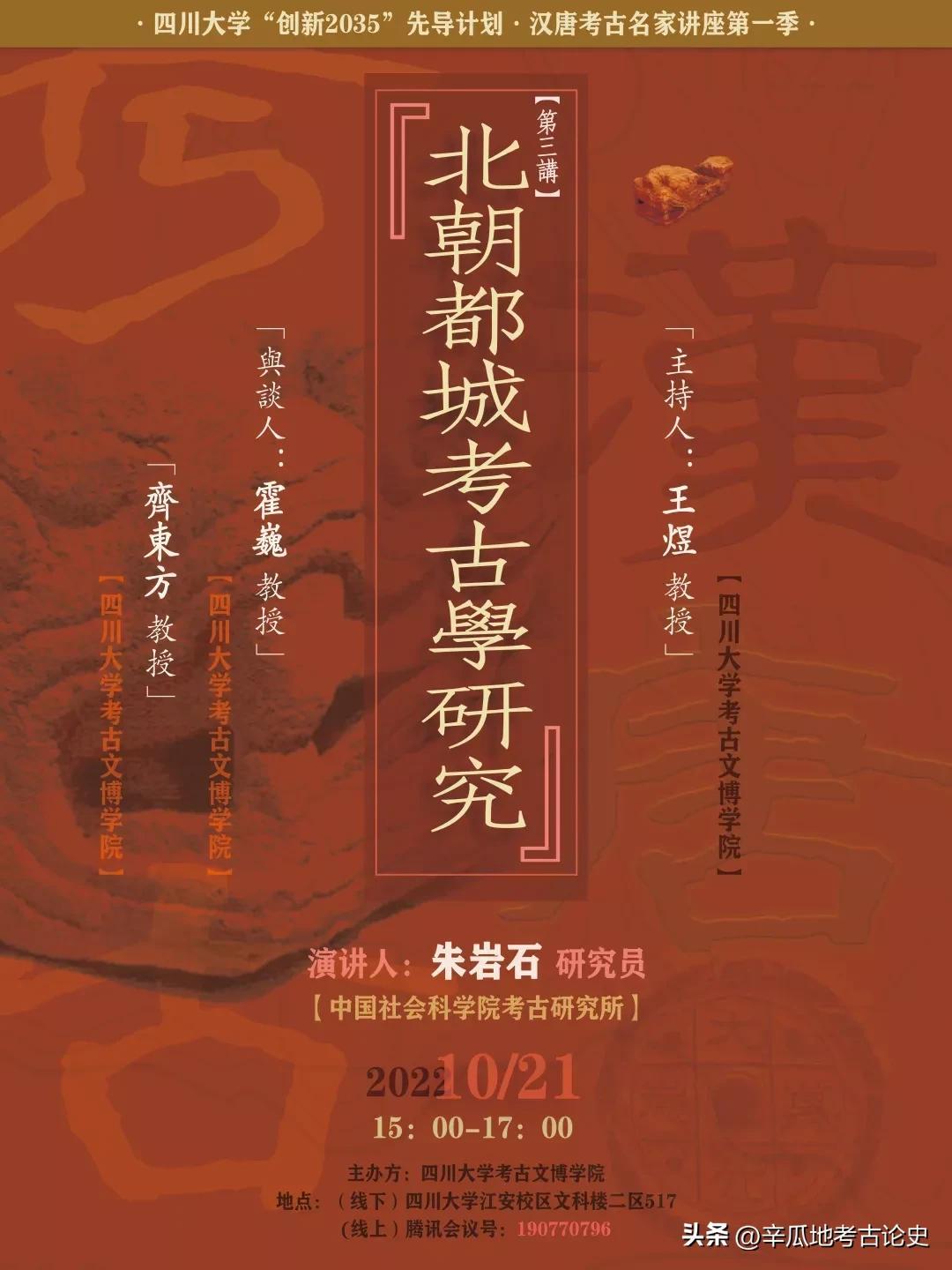

本文为2022年10月21日15时,由四川大学考古文博学院主办的“四川大学‘创新2035’先导计划·汉唐考古名家讲座第一季第三讲——北朝都城考古学研究”讲座纪要,摘录于下分享给大家!本场讲座由中国社会科学院考古研究所朱岩石研究员主讲,四川大学考古文博学院王煜教授主持,四川大学考古文博学院霍巍、齐东方教授作为与谈人参加讲座。我要新鲜事2023-05-27 12:06:100000