唐朝盗墓者将斧头遗留西汉王墓中,“鬼吹灯”现象被证实确实存在

唐代盗墓者留下一把斧子

本文作者 倪方六

盗洞有方、圆之分(见《危险的盗墓江湖,怎么盗有讲究,父子搭档为什么要让儿子入盗洞?》一文),但打开棺椁的盗洞,大多是是圆形的。

六安大墓开棺现场

六安大墓开棺现场

现代考古人员在发掘古墓时喜欢使用“大揭顶”的方式,就是把墓从上到下完全挖开,这实际是一种破坏式考古,非议多多。在安徽六安发现的六王墓古墓时,考古人员会采取了这种手段。

将墓全部的封土全部掀掉后,墓主六安王的内棺头上赫然出现一个圆形盗洞。这个盗洞应该是利斧砍凿出来的。

六安王棺上盗洞

六安王棺上盗洞

斧子,也是主要盗墓工具,在古代盗墓活动中,使用非常普遍。

原始人发明石斧之后,斧子就没有离开过人类的生产和生活,特别是盗墓,“利斧不离身”。《太平广记·再生一》 记载一个“李娥复生”的故事,这是一起盗墓事件引起的。

原文摘录如下——

“汉末,武陵妇人李娥,年六十岁,病卒,埋于城外,已半月。娥邻舍有蔡仲,闻娥富,乃发冢求金。以斧剖棺,娥忽棺中呼曰:‘蔡仲护我头。’仲惊走,为县吏所收,当弃市。”

六安王墓发掘现场

六安王墓发掘现场

这段话不用白话翻译, 一般网友也应该能看懂。盗墓中,蔡仲所使用的开棺工具,就是一把斧子。

六安王墓有多次被盗的遗迹,灾难性的一次发生在唐朝。

发掘中,考古人员在墓下发现了一把斧子和一只碗,经鉴定这两件物品年代晚于墓葬年代,证明并非下葬时所随,系唐朝之物。

根据这一鉴定,考古人员判断,六安王棺材上的盗洞是一伙唐朝盗墓者所为。

河南考古发现的唐朝斧头

河南考古发现的唐朝斧头

秦汉时,人们死后非常推崇使用厚厚的木质棺椁,天子等级的葬具“黄肠题凑”,就是这一时期流行的。所谓“黄肠”指堆垒在棺椁外的黄心柏木枋,“题凑”指木枋的头一律向内排列。

据说这样的设计,也是出于反盗墓之考虑,如果盗墓抽出了其中一根木枋,整理个外椁室就可能塌掉,如果盗墓者在里面,很可能京出不来。

盗墓要对付这样葬具,最好的破棺工具东西就是一把斧头,所以,六安汉王墓中出现唐朝盗墓者留下的斧子是非常可能的,也不奇怪。

古代铁斧(出土物)

古代铁斧(出土物)

这几年,盗墓小说非常流行,天下霸唱《鬼吹灯》,南派三叔的《盗墓笔记》还被改拍成影视剧。有网友可能认为,以盗墓为题材的文学小说是现在才流行开的,这是误会,盗墓小说在中国古代就很受欢迎,而且是中国古代文学的保留品种之一。

比如,《搜神记》、《聊斋志异》中有都有不少盗墓小说,中国古代文言小说总集《太平广记》中,也收录有不少盗墓小说。

大家都知道,就文学创作史而言,有唐诗宋词元曲明清小说的说法。在小说很受欢迎的明清时期,出现了的盗墓小说比以前更丰富。

“三言二拍”是明朝有名的短篇小说集,流传很广。“三言”为冯梦龙所撰,《喻世明言》为其中“一言”。卷十四就是一篇盗墓小说,名叫《闹樊楼多情周胜仙》。

女主角、富家女周胜仙,因盗墓者朱真的盗墓“死而复活”。

朱真出生于盗墓世家,家中便有其父亲留下的盗墓工具,可以说是“祖传之物”。冯梦龙是这样写的——

(朱真)去床底下拖出一件物事来把与娘看。

娘道:“休把出去罢!原先你爷曾把出去,使得一番便休了。”

朱真道:“各人命运不同。我今年算了几次命,都说我该发财,你不要阻挡我。”

你道拖出的是甚物事?原来是一个皮袋,里面盛着些挑刀斧头,一个皮灯盏,和那盛油的罐儿,又有一领蓑衣……

明朝女子(剧照)

明朝女子(剧照)

朱真的父亲是在一次盗墓中被活见鬼现象吓死的,他死后这些东西便没有人用了,到朱真手成了祖传之物。其中不只有盗墓工斧头,照明工具灯盏,还有盗墓行头蓑衣——现代盗墓者穿的专用外套叫“老鼠衣”。

照明工具也是盗墓者必带着的。盗墓者是“地下工作者”,行动多在夜间,特别是最后“起宝”时,更不可能安排在白天。带着灯具一是为了照明,方便作业,另外据说还有“保命功能”,通过灯火可以测试墓下是否安全。

盗墓者在墓地点蜡烛(剧照)

盗墓者在墓地点蜡烛(剧照)

俗话说“人点蜡,鬼吹灯”,盗墓小说《鬼吹灯》即取自这句俗话。

盗墓中真会发生灯突然熄灭这样的“鬼吹灯”现象吗?我的回答是肯定的。

现代科学证实, “鬼吹灯”现象真实存在,且是可信的。当然并不是真的有鬼,所谓鬼吹灯,其实是缺氧作怪。

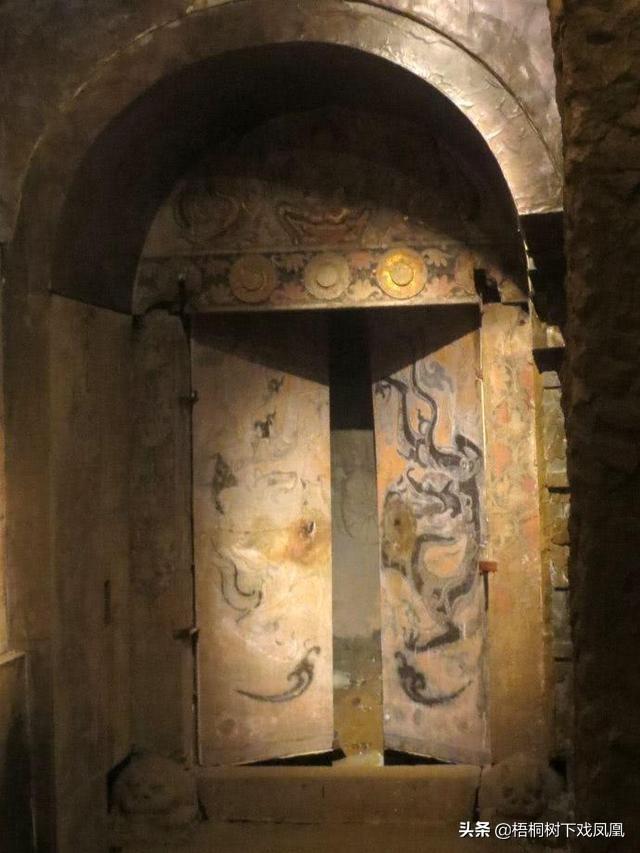

墓门

墓门

墓穴都是严密封面的,特别是成百上千年前的古墓,更是如此。在进入深达十几米、几十米的墓穴后,如果随着走的油灯熄灭了,说明穴中严重缺氧,不可久待,得赶紧上来,否则极可能身葬墓底——过去盗墓者不明真相,往往会说认为遭遇“墓毒”。

有人说盗墓者,一般会在墓地的东南角点灯,当然实际情况是不可能这样的,这是写小说编出来的。

墓地烧香

墓地烧香

但盗墓者盗墓之前,在墓地烧香现象确是存在的,因为盗墓是坏阴宅,怕遭报应。在开棺前,盗墓者嘴里还会念念有词,说些乞求墓主原谅的话。朱真在用挑刀撬开周胜仙的棺盖后,是这样说的:

“小娘子莫怪,暂借你些个富贵,却与你作功德。”

明朝贵族墓室

明朝贵族墓室

商王朝的青铜戈,表明周人出动跨时代奇兵,难怪武王一战灭商

作为中国历史的转折点,牧野之战留下很多谜团,其中最大的是以逸待劳的商朝军队,为何打不过远征的疲惫之师?以史书留下的线索来看,商夷战争消耗了国力、被武装的东夷俘虏临阵倒戈、内部叛徒的卖国求荣等都是商朝灭亡的原因,但打铁还需自身硬,周武王远征殷商时,必然不可能将希望全部寄托于俘虏倒戈、叛徒破坏等身上,周人必然有其取胜或安全撤回的把握。我要新鲜事2023-09-25 19:15:270000新时代加强山西考古的几点思考

0004似鳄龙:非洲大型食肉恐龙(长11米/有类似鳄鱼的嘴巴)

在目前已发现的700多种恐龙中,科学家发现里面有些恐龙的长相与现在很多动物相似,比如似鳄龙,它的嘴巴真的跟现在的鳄鱼长的一样,它也因此而得名,接下来就随小编一起去了解看看。似鳄龙基本资料体型:似鳄龙是一种非洲的大型食肉恐龙,它体长11米,与皮尔逖龙、上游永川龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第147位,生活在距今1亿年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 02:22:340000路透社率先曝光清东陵被盗案,盗墓者地宫夺宝互相残杀,分拆尸骸

本文作者倪方六图:明代蜀王陵地宫(与本文无关)⊙媒体强烈关注盗案《顺天时报》并不是最早曝光清朝皇陵被盗的媒体,1928年(民国十七年)8月4日(农历六月十九日),路透社驻北平记者率先发出了一条电讯——我要新鲜事2023-05-27 15:15:590000