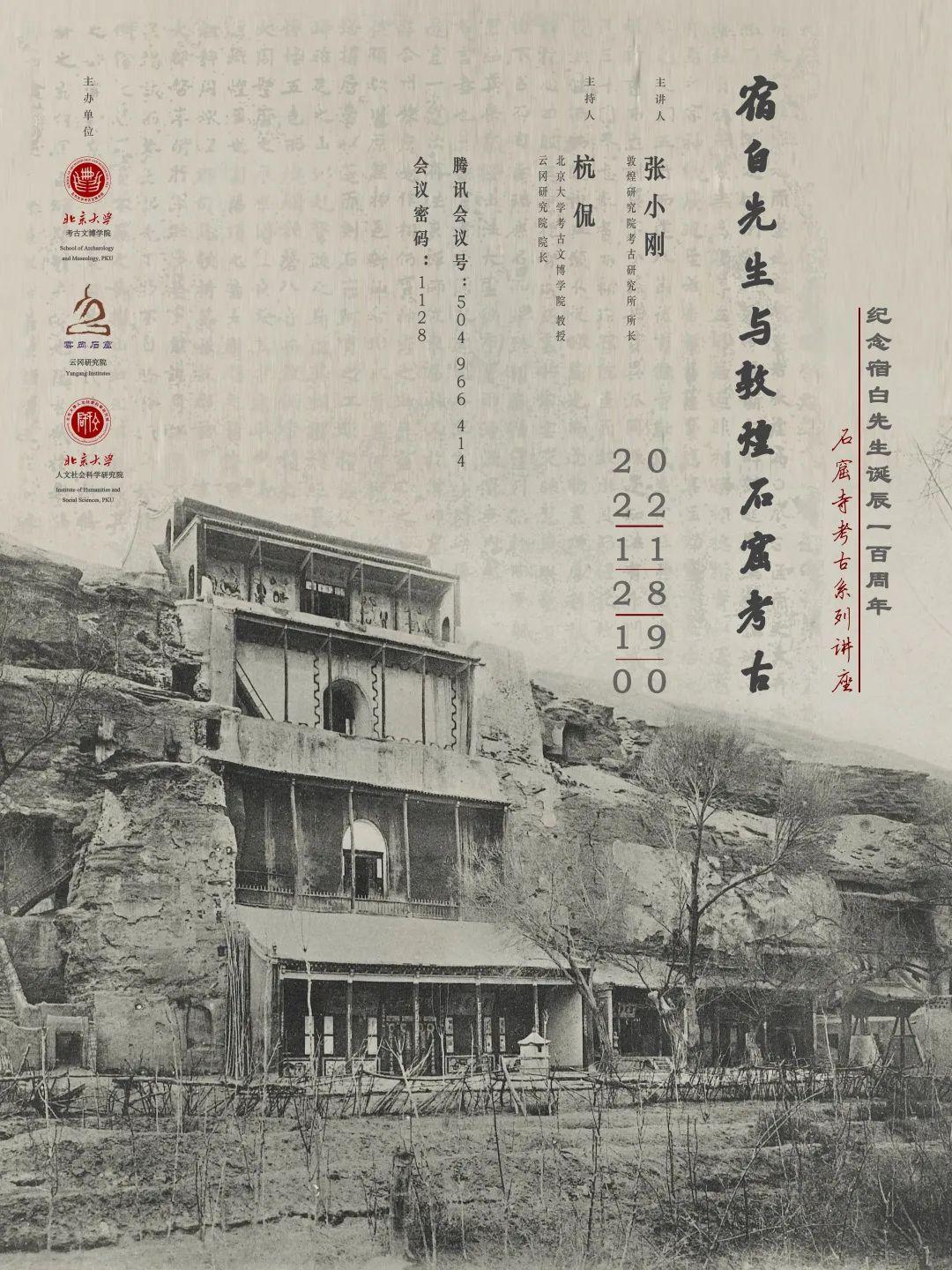

讲座:张小刚:宿白先生与敦煌石窟考古

#2022生机大会#本文为“敦煌学”系列讲座,主题为“宿白先生与敦煌石窟考古” 。主讲人为敦煌研究院考古研究所研究馆员张小刚。现将讲座纪要摘录于下,感兴趣的朋友可以看看。

讲座伊始,张小刚老师首先向听众们简要介绍宿白先生的生平经历与敦煌石窟的概况。作为中国石窟考古学的开创者和奠基人,宿白先生从20世纪50年代初开始,就曾多次到敦煌石窟实地考察,撰写和发表了大量有关敦煌石窟的重要研究成果,并为敦煌石窟考古工作培养了关键性人才,为敦煌石窟的保护、研究和弘扬工作做出了不可磨灭的贡献。

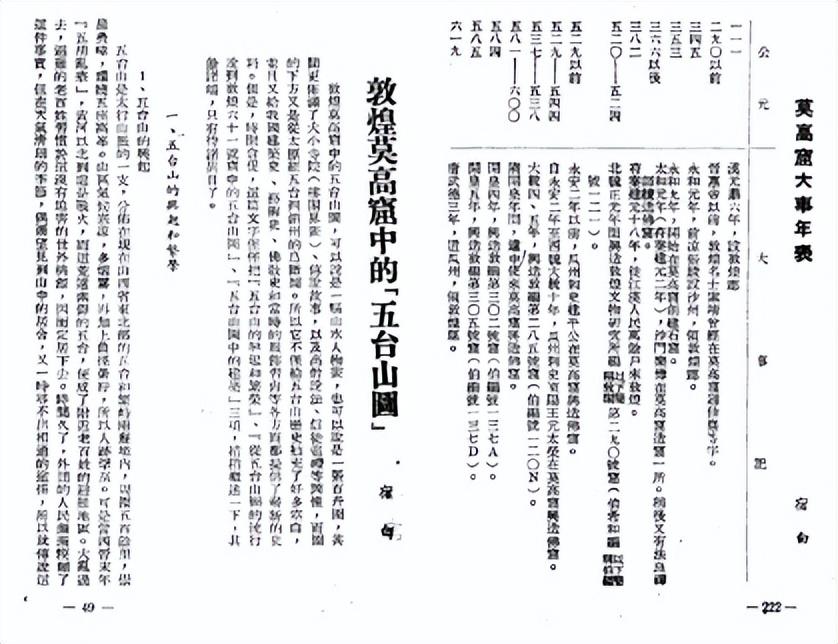

接着,张老师从宿白先生实地考察敦煌洞窟、关于敦煌石窟考古研究的重要成果,及其对于敦煌石窟考古人才培养的贡献等三个角度梳理宿先生对敦煌石窟的贡献。1951年《文物参考资料》第5期中,宿白先生发表了两篇文章:《敦煌莫高窟中的“五台山图”》与《莫高窟大事年表》。前者是如今可考的宿先生最早发表的有关敦煌与石窟寺研究的文章,后者则梳理了莫高窟发展的历史脉络。

宿白先生在1951年第5期 《文物参考资料》发表的两篇论文

宿白先生在1951年第5期 《文物参考资料》发表的两篇论文

1951年6—9月,文化部文物局派遣赵正之、莫宗江、宿白、余鸣谦四位专家组成的工作组赴敦煌石窟进行全面勘察。宿白先生于《文物参考资料》1955年第2期发表《莫高窟记跋》,对莫高窟营建历史及相关问题作了探讨。1956年宿先生又发表了《参观敦煌莫高窟第285窟札记》(《文物参考资料》1956年第1期)一文,讨论了本窟的形式、窟内塑像和“龛楣”、窟内壁画等内容,这是利用考古学方法来研究敦煌石窟的重要文章。

1957年,时任文化部副部长郑振铎先生倡议编辑出版《敦煌石窟全集》(一百卷),由全国历史、考古、美术界的专家学者二十人组成编委会。宿白先生作为考古学家参与了这一盛举。1962年,宿白先生带领北京大学历史系考古专业学生樊锦诗、马世长等到莫高窟实习。

敦煌莫高窟第254窟考古组与北大实习生工作

敦煌莫高窟第254窟考古组与北大实习生工作

1962年9—11月,应常书鸿所长的邀请,宿白先生在敦煌文物研究所做了系列学术讲座“敦煌七讲”,在理论和方法上为中国石窟寺考古奠定了基础。1962年,在宿白先生的大力支持帮助下,敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)正式设立了考古组。为了加强敦煌石窟的考古工作,在宿白先生努力下,1963年从在莫高窟实习过的考古专业学生中选了两名学生(即樊锦诗与马世长)分配到敦煌工作。这是敦煌文物研究所第一次有了考古专业的业务骨干。在宿白先生的指导下,敦煌文物研究所将编写《敦煌石窟全集》的项目纳入了工作日程并完成了莫高窟第248窟考古报告的初稿。1964年,中国科学院民族研究所与敦煌文物研究所合作,在王静如先生和宿白先生的指导下,共同组成“敦煌西夏资料工作组”,对敦煌石窟中保存的西夏文字资料和图像资料展开调查研究。

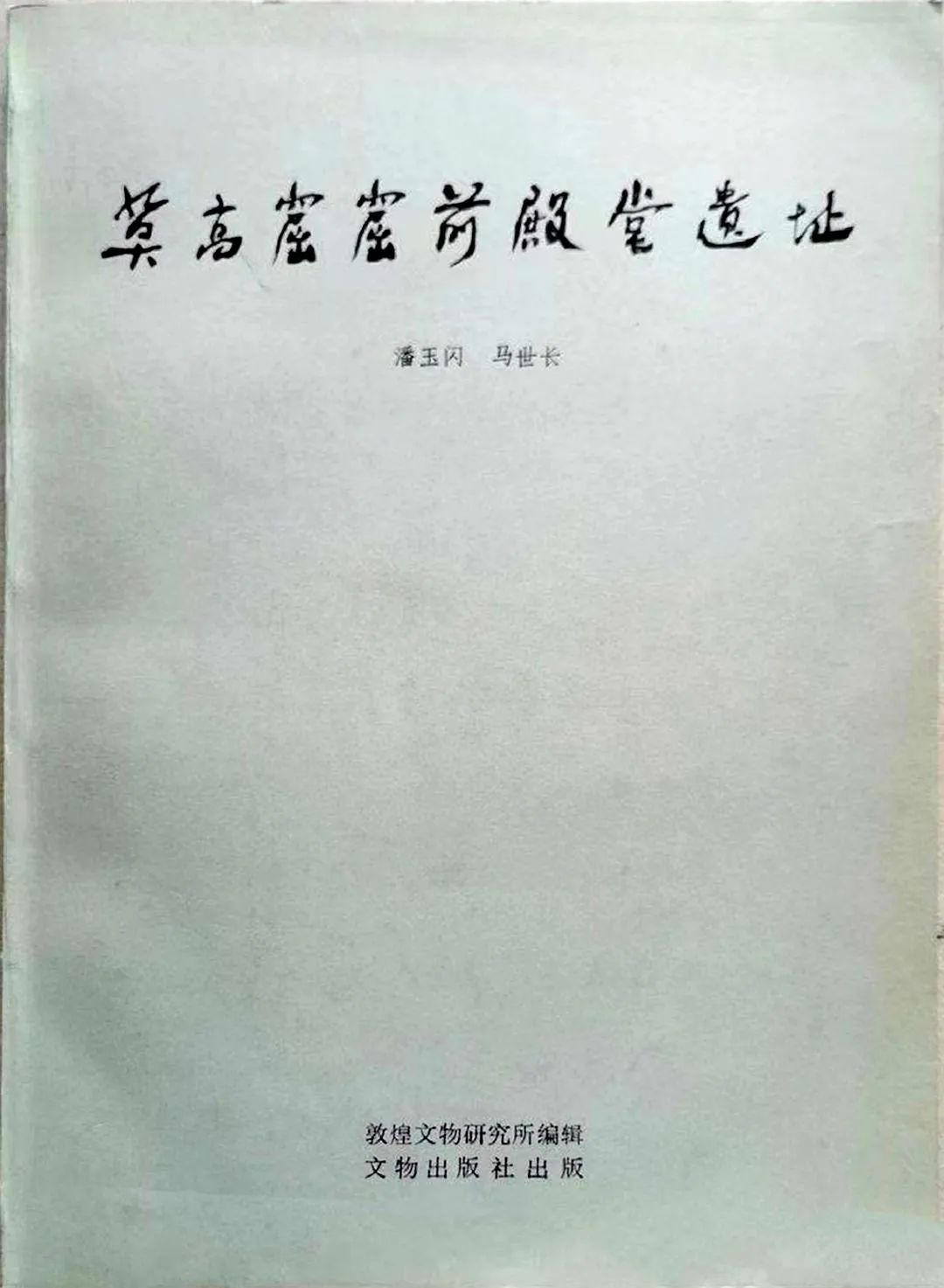

敦煌西夏石窟的排年工作也在宿白先生指导下由刘玉权负责完成。按照宿白先生所教授的石窟寺考古方法,樊锦诗、马世长、关友惠对莫高窟北朝石窟进行了分期排年研究。1963—1966年和1979—1980年,考古工作人员两次对莫高窟底层洞窟窟前遗址进行了考古发掘,清理出窟前建筑遗址20多处,出土了大量文物。1985年12月,文物出版社出版了潘玉闪、马世长合著的考古报告《莫高窟窟前殿堂遗址》。在报告的编写过程中,宿白先生给予具体指导,并审阅报告全文。

潘玉闪、马世长著《莫高窟窟前殿堂遗址》文物出版社,1985年

潘玉闪、马世长著《莫高窟窟前殿堂遗址》文物出版社,1985年

改革开放后,宿先生先后发表了与敦煌石窟考古有关的《敦煌莫高窟早期洞窟杂考》(《大公报在港复刊卅周年纪念文集(卷上)》,香港大公报,1978年)、《石窟寺考古的回顾》(《文物》1979年10期)、《两汉魏晋南北朝时期的敦煌——敦煌两千年之一》(丝绸之路考察队编著《丝路访古》,甘肃人民出版社,1983年,15—38页)、《凉州石窟遗迹和“凉州模式”》(《考古学报》1986年第4期)、《中国石窟寺考古》(《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年)、《东阳王和建平公》(阎文儒、陈玉龙编《向达先生纪念论文集》,新疆人民出版社,1986年)、《东阳王与建平公(二稿)》(北京大学中国中古史研究中心编《敦煌吐鲁番文献研究论集(第四辑)》,北京大学出版社,1987年)、《武周圣历李君莫高窟佛龛碑合校》(中国敦煌吐鲁番学会编《敦煌吐鲁番学研究论文集》,汉语大词典出版社,1990年)、《李君莫高窟佛龛碑三种拓本与两种录文合抄》(宿白著《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年)、《敦煌莫高窟密教遗迹札记》(上)(下)(《文物》1989年第9、10期)、《敦煌莫高窟现存早期洞窟的年代问题》(香港中文大学《中国文化研究所学报》第20卷,1989年)等论文。这些成果大部分都收入了宿白先生所著的《中国石窟寺研究》(文物出版社,1996年)之中。

改革开放以后,中日合作出版《中国石窟·敦煌莫高窟》(五卷本)(文物出版社,1982年—1987年)大型丛书,宿白先生作为中方编委之一,严格把关,使这套丛书达到较高的学术水平。1981年7—8月,宿先生与北京大学历史学系王永兴教授一同赴敦煌文物研究所讲学,宿白先生的讲题是“从考古发现看中西文化交流”,共讲八次。

1964年11月宿白(右三)、王静如(右四)李承仙(右五)等人合影

1964年11月宿白(右三)、王静如(右四)李承仙(右五)等人合影

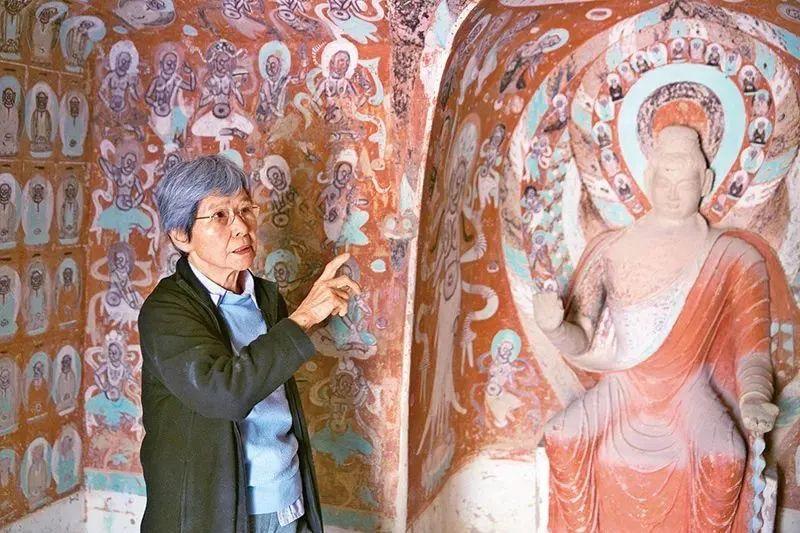

事业的开展离不开人才队伍的建设,要积极培养壮大石窟寺考古的人才队伍,让考古事业“后继有人、人才辈出”。20世纪80年代,在敦煌石窟考古研究方面,宿白先生指导了一批北大的硕士博士从事敦煌石窟研究,撰写相关论文,如薄小莹《敦煌莫高窟六世纪到九世纪中叶的装饰图案》(1986年)、江琳《莫高窟吐蕃、归义军张氏时期洞窟壁画的分期研究》(1987年)等。1988年,国家文物局与北京大学在云冈石窟文物保管所联合举办“首届石窟考古专修班”,宿白先生筹划谋虑,负责总体教学。敦煌研究院彭金章、罗华庆等人参加了这次培训班。在宿白先生的指导下,以樊锦诗为代表的敦煌研究院考古团队经过四十多年的努力,于2011年正式出版了《敦煌石窟全集·莫高窟第266—275窟考古报告》。

樊锦诗在敦煌莫高窟

樊锦诗在敦煌莫高窟

先生之风,山高水长。宿白先生开创了敦煌石窟的考古工作。不论是石窟考古报告的编写,洞窟分期排年的研究,还是窟前遗址的调查等方面,无不渗透着宿白先生的亲切指导与真诚关怀。几十年来,由于有了宿白先生这样的学术导师,敦煌研究院在考古研究发展道路上从无到有,循序渐进,逐步达到一个学术的高度。宿白先生不仅指导了敦煌石窟考古研究的发展,还为敦煌考古研究事业培养了一批学术力量。20世纪60年代奔赴敦煌的樊锦诗、马世长、孙国璋先生都为敦煌草创期的考古研究工作打下坚实的基础,并分别在石窟考古研究中取得重要成果。樊锦诗后来作为院长全面推动了敦煌研究院对于敦煌石窟的保护、研究和弘扬工作。

80年代后期,宿先生的另一位弟子彭金章也来到了敦煌,对莫高窟北区石窟的全面考古调查作出了杰出贡献。改革开放以后,北京大学考古文博学院陆续有本科生、研究生受老一辈学人的感召,到敦煌工作;敦煌研究院也相继有青年学者考入北大,接受宿先生的教导。可以说,他们都为敦煌的考古研究乃至我国的佛教考古研究和教育事业作出了贡献。宿白先生的学问与人格指引着一代代敦煌学人砥砺前行,宿白先生永远活在莫高窟人的心中。

老农不识货 把青铜器当成废铁 卖了30元 专家大呼:天价国宝

那些珍贵的历史遗迹见证了我们祖先的智慧和文明,是我们珍视的文化瑰宝。然而,在寻宝者眼中,文物就像是宝藏中的财宝,只有被发现、被鉴定出价值,才能成为真正的宝贝。我要新鲜事2023-07-22 20:41:480002揭秘至今无法解释的大文物:证据指向远古高度文明存在

安蒂基西拉机器、4000年前的飞机模型等。随着时代的变迁,很多被历史掩盖的文物被考古发现,让我们得以从文物中了解当时的社会风貌。通过古人留下来的智慧结晶,让现代社会的发展多了一些创造的想象力。文物带给人们的不仅仅是制作上的精良,也有对生活的思考。但并不是所有的文物都有据可考,有的文物出土后,来历成谜,在历史上并无踪迹可寻。1、安蒂基西拉机器我要新鲜事2023-08-16 20:02:510000回眸:2012NBA季后赛之热火的坎坷夺冠路(四)夺冠

比赛人家热火那边有主心骨,有胜负手,有救火的,那雷霆呢?在西区他们不是那么神,那么逆天的吗?总决赛怎么蔫了?回眸:2012NBA季后赛之热火的坎坷夺冠路(一)回眸:2012NBA季后赛之热火的坎坷夺冠路(二)回眸:2012NBA季后赛之热火的坎坷夺冠路(三)迈向总冠军我要新鲜事2023-05-31 23:24:160002中国考古发现“羿浞代夏”的二里头遗址,能否代替夏都夏文化?

我要新鲜事2023-10-02 17:55:040000【考古词条】铁器时代 · 北庭都护府城址

我要新鲜事2023-05-26 00:34:460000