水下考古与中国实践

2021年3月19日上午,国家文物局考古研究中心副主任宋建忠老师在北京大学考古文博学院A座101教室,为我们带来了题为《水下考古与中国实践》的精彩讲座。本次讲座分为四个部分。在介绍了“水下考古”的定义后,宋老师以学术史的角度梳理了水下考古产生的背景及中国水下考古发展的历程,最后为我们介绍了中国水下考古重要案例。

主讲人宋老师

主讲人宋老师

一.水下考古学的定义

水下考古学是考古学的组成部分,是陆地考古向水域的延伸。《水下文化遗产保护公约》中规定了水下考古的三大类对象,即:①遗址、建筑、房屋、工艺品和人的遗骸,及其有考古价值的环境和自然环境;②船只、飞行器、其它运输工具或上述三类的任何部分,所载货物或其它物品,及其有考古价值的环境和自然环境;③具有史前意义的物品。

值得强调的是,水下考古学既不同于“船舶考古学”,也有别于通常所说的,涵义更广的“海洋考古学”,三者之间互有交叉。船舶考古学是通过历史上各类船舶实物及相关遗存,复原古代船舶形态、造船技术及船货物质背后的社会经济与文化史;海洋考古学的涵义更广,它是调查、发掘和研究古代人类从事海洋活动之文化遗存的考古学分支学科。水下考古学的研究对象则在一定程度上包括了海洋考古学研究范围内埋藏于海底的文化遗存,并为其实物资料研究提供了必要的技术和方法支持。

二.水下考古学诞生背景及发展过程

大致可以分为四个阶段:

第一阶段是19世纪中叶前。主要为好奇寻宝,最具代表性的发现有意大利内米湖罗马沉船遗址、瑞士湖上居址、北欧维京船。

第二阶段是19世纪中叶至20世纪中叶。西方近代考古学的确立和海洋科考促进了水下考古的诞生。这一时期重要发现以希腊安提基希拉沉船、玛雅文明圣池为代表,其中后者由美国驻尤卡坦领事汤姆森于1904~1907年进行了水下调查,发现了40个以上人骨、面具、金饰等。1967年,墨西哥政府又一次进行了水下调查,打捞出黄金制品、陶器、玉器等4000多件。

第三阶段是20世纪40至60年代。1943年法国海军库斯特小组发明轻潜技术,真正推动了水下考古学的发展。1952年,斯库特组织在马赛海湾对大康格路易沉船进行发掘,在此次发掘过程中使用了空气抽泥机、浮篮、水下电话、水中照明灯等设备,已经形成了现代水下考古的雏形。1960年,美国宾夕法尼亚大学乔治·巴斯主持了土耳其格里多亚角海域沉船水下考古工作,这是第一次由考古学家设计并亲自在水下进行的发掘,被认为标志着水下考古学的正式诞生。

第四阶段是20世纪60至80年代。水下考古学扩散的时期。1964年,英国成立了航海考古学会;1965年,在法国召开了水下考古学国际会议成立大会;1966年,法国文化部成立了最早的国家水下考古中心。1967年,巴斯主持了第一次水下考古技术培训班,培训了来自10个国家40多名考古学家,在这之后,水下考古学在全世界范围内逐渐建立起来。

三.中国水下考古学产生过程

早在1974年,出于要了解沿海岛屿上的古文化依存情况,尤其是认识到西沙群岛考古调查的重要性。夏鼐先生这一代人已经产生了建立自己的水下考古学的愿望,然而受到各种历史因素影响并未能如愿。

1986年4-5月,英国人米歇尔·哈彻在阿姆斯特丹将打捞于南海的中国清代瓷器大肆拍卖,此举引起了中国考古学、博物馆学界的强烈不满,也引起中国政府的高度关注。

1987年3月,由国家文物局组织的“水下考古工作协调小组”成立,并召开第一次协调会议。同年8月,交通部广州救捞局与英国海上救捞公司联合发现“南海I号”沉船。11月,组建中国历史博物馆水下考古学研究室,时任中国历史博物馆馆长的俞伟超先生则当之无愧成为中国水下考古事业的开创者、中国水下考古学科的奠基人。这三个事件标志着中国水下考古由此正式拉开大幕。

1989年,国家颁布《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,并展开了第一届水下考古培训班和“南海I号”首次调查。1990~1997年,辽宁绥中三道岗元代沉船发掘,是中国独立进行的第一个水下考古项目。此后至今,“南海I号”完成了水下考古调查和整体打捞,多所高校也开始陆续开设水下考古学概论课程。

历经30年发展壮大,中国的水下考古无论从机构建设、人才培养,还是学科发展、装备配置均已今非昔比,可与法国、韩国水下考古机构并称为世界三大国家水下考古中心。

四.中国水下考古重要案例

中国水下考古学发展至今收获颇丰,重要案例有三道岗元代沉船发掘、“南海I号”打捞与发掘、“南澳I号”发掘、甲午海战沉船系列调查、西山群岛北礁海域深海考古探索、中海塞林港联合考古等。

“南海I号”从发现到整体打捞和保护发掘,可以说是我国水下考古30多年的缩影与典范。

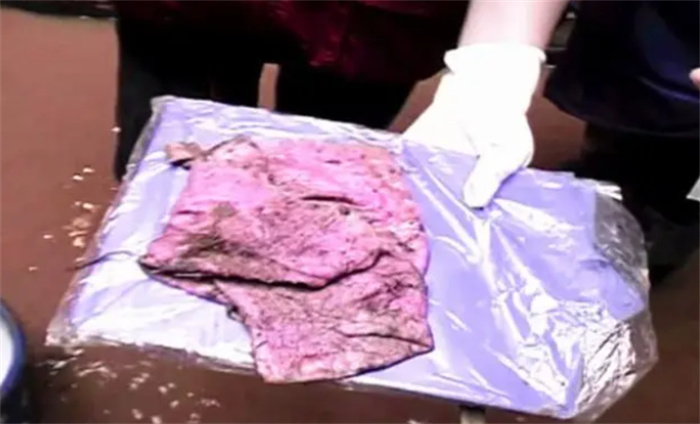

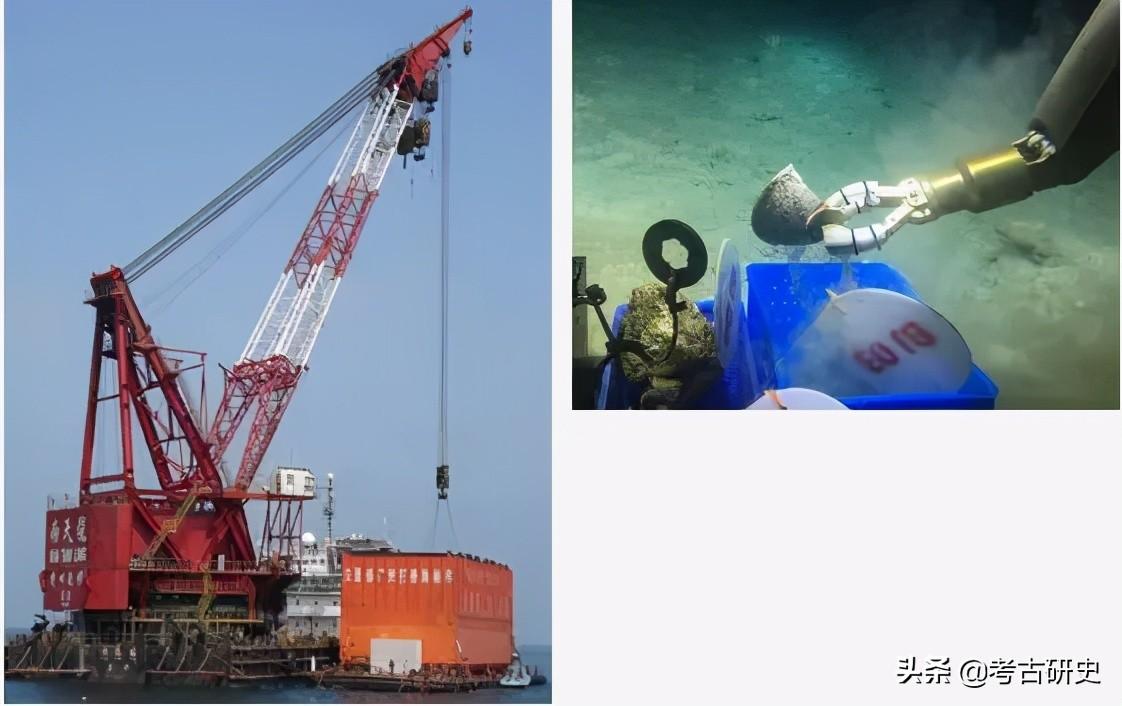

1987年发现沉船遗迹后,2001~2004年重启“南海Ⅰ号”沉船水下考古调查,最终确定“南海Ⅰ号”整体打捞方案。2007年“南海Ⅰ号”整体打捞出水,2009年第一次室内试掘验证了沉船整体打捞成功。自2014年进入室内全面保护发掘以来,按照发掘、保护、展示三位一体的先进理念,考古队将多学科、新技术、新方法手段综合运用于发掘工作中,获得国内外学术界高度评价。迄今为止,船货发掘清理共出土瓷器、铁器、金器、铜器、竹器、漆木器及动植物遗存等各类遗物18万余件(套),其中发现的一件瓷器上墨书南宋淳熙年间“癸卯”年款(1183年),这为确定沉船时间提供了准确依据。据此,发掘者认为“南海I号”是一艘始发于泉州港的南宋商船,在即将驶向远洋时沉没在“放洋”之地的广东上下川岛海域,这里是唐代以来“广州通海夷道”的必经之处,沉船满载的货物真实再现了我国南宋时期繁盛的海外贸易景象。同时,保存较好的船体和船舱结构,为研究我国乃至东亚、东南亚的古代造船史、陶瓷史、航运史、贸易史等提供了宝贵的实物资料。

左:南海I号整体打捞;右:深海提取文物

左:南海I号整体打捞;右:深海提取文物

中沙考古队员通过陆地考古、航空考古、水下考古等综合技术手段,从陆地、海洋、空中对塞林港遗址进行了全方位调查、发掘与研究,发现并确认了古海湾、古航道和被流沙掩盖的季节河遗迹,发掘揭示出大型建筑遗址,并清理出一批珊瑚石墓葬,出土了中国瓷片、波斯釉陶、阿拉伯陶瓷器、玻璃器、串珠、青金石、红玛瑙等贸易品,初步显现出红海之滨海港遗址的历史风貌。塞林港遗址墓碑和出土物表明这里是一处9-13世纪的海港遗址。

中沙联合考古拓片制作

中沙联合考古拓片制作

讲座的最后,宋老师还分享了自己对中国水下考古学发展的展望。由于水下考古学工作环境的特殊性,他提到需直面技术、资金和人才限制带来的困难。就现阶段而言,摸清家底是中国考古学的主要任务,区域性调查的收获仍然不多。技术方面,中国还需要突破探测、深海考古技术的瓶颈。此外,还需要加强科技考古、实验考古和相关学术研究,从多学科角度切入,让更多考古学家去研究水下考古的成果。

(图文转自:“北京大学考古文博学院”公众号)

两会上那些考古文博代表提出的大问题

#头条创作挑战赛#这不热热闹闹全国人民瞩目的两会胜利闭幕。两会上有很多关系到国计民生的大事,但都不是小瓜我这类小人物所敢提或者比较关心的,作为一个基层不能再基层的考古打工仔,俺是看看大佬们都提了哪些关于考古文博的事。我要新鲜事2023-05-25 18:47:110000理论前沿 | 基于“安全、健康、灾备”理念的预防性保护

作者:张孜江卫国文物承载着历史的信息,它无时无刻不受到自然或人为等因素的影响。馆藏文物的预防性保护,就是通过各种调控治理手段,减缓因环境等因素可能造成文物的劣变,尽可能延长文物的寿命。任何新事物的出现和发展,首先引领的必然是一种新的理念,并在实践中不断得到验证。0000外表鲜红的棺椁之中 居然有漆黑的尸骨(辽国古墓)

辽国古墓红棺椁里的可能是辽国公主。当考古学家打开这个鲜红色的棺材时,出乎所有人的意料,里面有一个内棺。一只生动的凤凰用金粉画在棺材的顶部,周围是金龙。龙与凤的相遇进一步证明了墓主人的身份不寻常。随着内棺盖慢慢打开,1000多年前神秘的契丹人终于要出现在大家面前了,但墓主的头和身体都被丝绸紧紧包裹着,不肯露出真面目。契丹人规矩我要新鲜事2023-05-11 05:15:050000韩昇:中国古代的外交实践及其基本原则

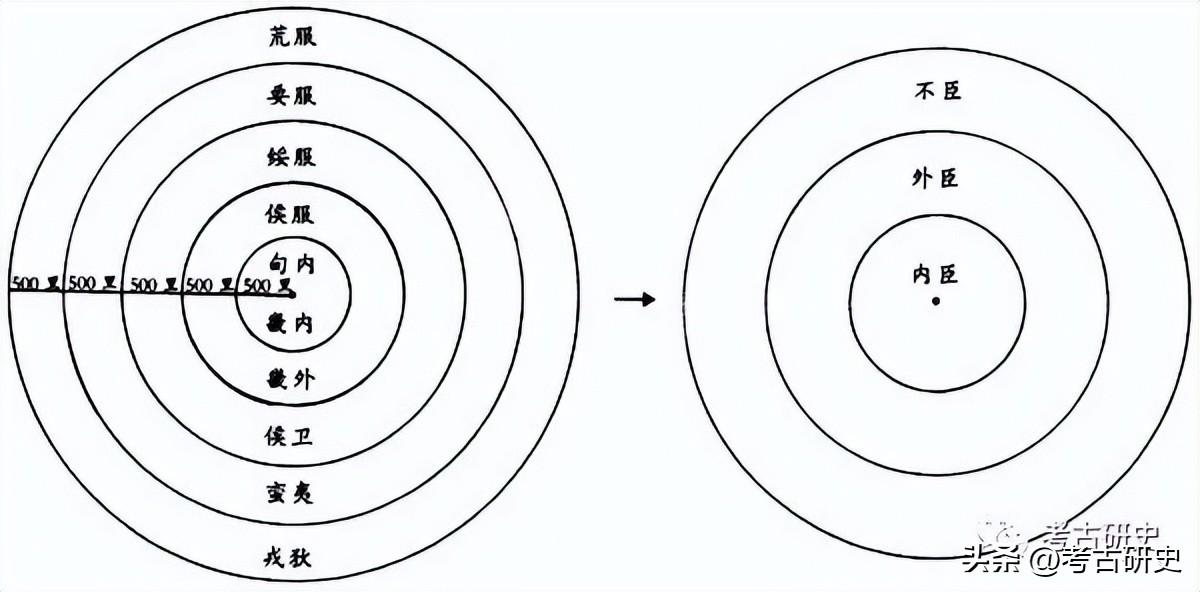

一、建构以君臣关系为核心的国际体系(一)追求具有道德或法律权威的权力中国①对外关系理论的渊源,可以上溯到周代,乃至更远。然而,作为统一王朝构建国际关系体系的实践,则应始于秦汉。秦朝匆匆灭亡,汉初则因社会凋敝而力不从心,所以,汉武帝时代是国际关系体系成型的重要时期。我要新鲜事2023-05-25 12:47:080000明朝古墓从没被盗,为何飘出现代毛巾?考古队挖掘后发现了什么?

湖北一处明朝古墓,几百年来未被盗墓贼所侵犯,20年前考古专家进入墓室发现了一个现代毛巾,引起了人们的疑惑。为了保护这个古墓,考古专家进行了保护性挖掘,并在清理过程中发现了两个奇怪的现象:一扇石门离奇失踪,还有一个现代工艺制作的毛巾。我要新鲜事2023-04-16 19:59:260000