清华国学院少有人知的“第五大导师”——“中国现代考古学之父”

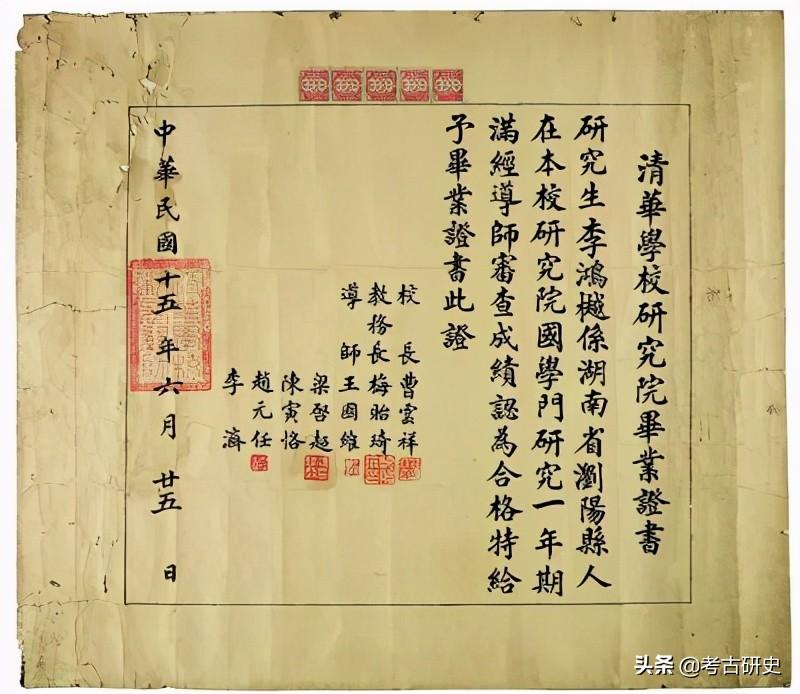

说到清华国学院,人多不识李济,原因大概是他教的人类学、考古学并非“国学”;他是特约讲师,受聘时年龄不足二十九岁。

有人这样写:“首届研究班即招收到三十八名新生。刚报到时,看到几位导师很庄重地坐在前排,学生们也分不出谁是谁。后来他看到一位头戴瓜皮帽、留着辫子、身穿长袍、神情有些委顿的老人,悄悄向旁边人打听:‘这大概就是李济先生了吧?’其实他看到的那位老先生应该是王国维,不过在青年学生心目中,考古的就必定是位老先生。”

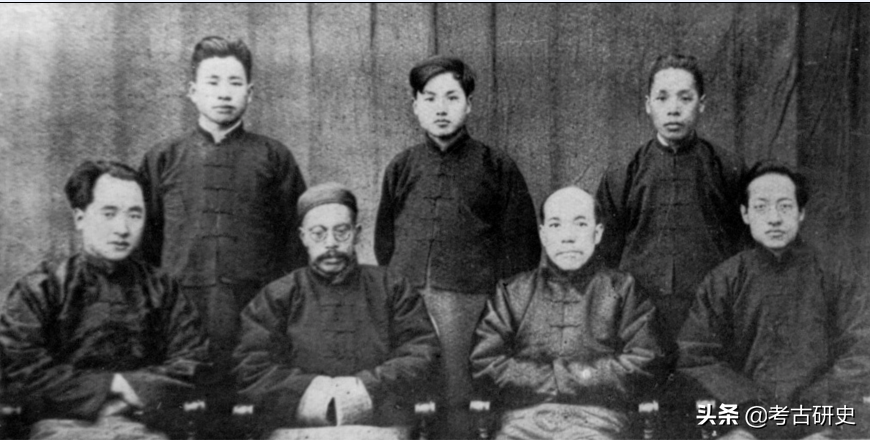

1925年清华国学院部分教师,坐者右起赵元任、梁启超、王国维、李济,立者三人为助教。(李光谟供图)

1925年清华国学院部分教师,坐者右起赵元任、梁启超、王国维、李济,立者三人为助教。(李光谟供图)

有人确指清华国学院是“五位导师”,时任陈寅恪助教的浦江清和第二届研究生戴家祥,都曾撰文如是说。当时研究院设有五间研究室,王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任和李济各据一室。李济薪酬与四位教授完全一样。

当时,美国弗利尔艺术馆与他签约在前,清华再聘协议则由校长曹云祥出面与毕士博商定,李济月薪由双方付给,当时教授月薪400 大洋,弗利尔支付李济300 大洋,清华支付100 大洋。罗志田写道:“李济比研究院主任吴宓整整多拿100 块。论资格,当年清华的排名顺序,主任就排到最后。按拿钱来说,少拿100 块,那时候不得了啊。”石璋如在几年后的殷墟发掘时写过,一般民工月薪5 个大洋,小学教员15 个大洋,而石璋如由河南大学毕业,到中研院读研究生毕业转为事务员,可拿到45 个大洋。李济是以大师身价、讲师头衔做了清华国学院导师。

1980年代,清华大学人文社会学院成立,远在美国的学者杨联陞在《人文社会学院献词》中写道:

清华研究院,五星曾聚并。

梁王陈赵李,大师能互影。

任公倡新民,静庵主特立。

寅恪撰丰碑,史观扬正义。

元任开语学,济之领考古。

后贤几代传,屈指已难数。

……

1992年,季羡林在主持清华大学“纪念赵元任先生百岁诞辰”座谈会的发言中也提到:“……成立时的导师应是五位,其中李济之先生当时的职称是讲师,但他属于五位导师之一……”“五大”,“四大”,系后人炒作。研究院从1925 年成立到1929年解散,也就四年。

彼时,陈寅恪的学问还“述而不作”;三十挂零的李济,平生志业尚未开展;王国维与梁启超已走到生命尽头;而研究院主任吴宓因反对清华教改和得不到学生尊敬仅仅一年多就率先告退……几位大师“同台唱戏”,但各不相同。相比之下,研究人类学的李济与治语言学的赵元任,思想观念略近。

据《吴宓日记》载:

(1926 年)1 月5 日星期二下午,4—6(时)校务会议开会,议研究院各提案……张(张彭春,字仲述,清华教务长)君之意,是否欲将研究院取归己之掌握,将宓排去,固不敢言,而其一力扶助赵、李二君,不顾大局,不按正道,则殊难为之解也。

1 月7 日星期四,是日上午10—12 开研究院教授会议。赵、李力赞校务会议之决案。王(国维)默不发言。独梁侃侃而谈,寡不敌众。宓亦无多主张。……难哉!

李济

李济

直道而行的李济,曾不留情面地批评年长的同事。戴家祥回忆发生在1926 年10 月的一件事:“瑞典皇太子对中国的访问,在学术界非常重视。梁任公写了一篇报告,陈寅恪译成英文。这篇报告的中文本分发到每个同学的手中。李老师把这篇报告在课堂上向我们一摊:‘这是中国人的所谓考古学。’我仿佛记得梁老师用大量的文笔叙述李营丘的《营造法式》,并且说准备送一部给皇太子殿下。最后还建议把曲阜孔陵挖开来,那一定有许多好东西的。”

陈寅恪曾受清华中文系代理系主任刘文典之邀,代拟招生考题。作文题《梦游清华园记》,外加对对子:一年级为“孙行者”“少小离家老大回”,二、三年级有“莫等闲白了少年头”等。李济不以为然。他认为这类“学问”过于狭隘,固然可以增加生活乐趣,启发美感,从中所得快乐可能不亚于解答几何习题,二者精神价值或可等同。但是,“由欧几里得的几何学训练,就渐渐地发展了欧洲的科学,由司马相如的词赋的学习,就渐渐地发展了中国的八股”,“八股与科学真是人类文化一副绝妙的对联!”

王国维提出古史研究的“二重证据法”,被学界推崇备至。陈寅恪评价,“一曰取地下实物与纸上之遗文互相释证,二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补证,三曰取外来之观念与固有之材料互相参证。”然而对“地下材料”的理解,则相距甚远。王国维等着力于带文字的甲骨与金属铭文,而李济认为:“凡是经过人工的、埋在地下的资料,不管它是否有文字,都可以作研究人类历史的资料。”

李济的“阳春白雪”不受待见,必然“和者盖寡”。所授人类学和考古学,除1923 年起在南开讲授过外,中国的大学或研究院还无先例。这两门充满图版、图表、数据和计算的课程,既缺乏“风雅颂”之诗意,也无“乾嘉之学”的训诂考证。

《吴宓日记》曾记,国学院助教章昭煌公然拒绝为李济抄写讲义,“宓招之来,坚欲其抄写,争执久之,乃又领取。”研究院四届毕业生,李济只重点指导了一个半:一个吴金鼎,半个徐中舒。学生对李济及其学问都有些敬而远之。二届学生姜亮夫曾在文章里写道:“给我们上课的还有梁任公、陈寅恪、赵元任、李济之几位先生。这几位先生中,只有李济之先生的‘考古学’不喜欢听。我后来才发觉,在清华不爱听李先生的课,是最大的错误。后来我发愤去国外学考古,想来弥补这时期的损失……”姜亮夫撰文回忆时,已是九十二岁的耄耋老人。

1989 年2 月27 日,华东师范大学教授、原清华国学院1926 级研究生戴家祥致信李济之子李光谟:

李老师所讲的考古学与我们过去所讲的考古,或者挖古董、收藏古董,实在相去十万八千里。我虽然听了李先生的考古学,由于自己水平不够,所以受益不多。但是记得他在课堂批评过安特生的仰韶六期的分法,认为它并不科学;特别是说到安特生的学术修养“是半路出家的和尚”(意思是说他搞地质的)。

在第二届同学(中)只吴金鼎一个人选择这门专业。吴金鼎山东人,毕业齐鲁大学,看样子实在是个木讷君子,整天拿着本巨型的外文书。据寅恪师背地对我说:“吴金鼎英文好极了!”可是他没有写出论文,1927 年暑假没有拿到毕业证书。这可能是因为当时找不到一个考古发掘的现场。

总之,清华国学研究院未必是实现人生价值的最好场域。五大导师中,李济最年轻,主张推进科学的思想最紧迫,他不会贪恋清华园的荷塘月色,工字厅的紫藤春风,研究室的那张藤椅。

来源:商务印书馆

始兴龙:亚洲偷蛋龙科恐龙(长2米/发现于中国广东)

随着考古的不断发现,越来越多的恐龙化石被发现,其中不少就在我们身边,比如今天小编将为大家介绍的始兴龙,它在中国广东被挖掘出,是一种偷蛋龙科恐龙,接下来一起去了解看看。始兴龙基本资料体型:始兴龙是一种亚洲小型恐龙,它体长1.5-2米,体型与棒爪龙相近,在已知774种恐龙中排第527位,生活在距今7000万年-6500万年前的晚白垩世。始兴龙化石我要新鲜事2023-05-08 02:08:120000全球顶尖创业者的26个日常习惯

成功者并非是三头六臂,更不是隐藏的超能力者,而正是一些我们平时忽视的日常习惯和简单行为让他们与众不同。来源|inc.magazine头图插画|谢驭飞成功的人之所以成功,是因为他们有一套能让自己从普罗大众中脱颖而出的诀窍。这些成功者并非是三头六臂,更不是隐藏的超能力者,而正是一些我们平时忽视的日常习惯和简单行为让他们与众不同。我要新鲜事2023-05-26 14:10:010000中国老年人一般都会留胡子,为什么?知道原因后你老了也会留

过去农村人的留胡子风俗本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号来说说过去蓄胡须风俗。俗话说“老爱胡须少爱发。”对于现代人来说,胡子并不受欢迎,蓄胡须不卫生,但在过去,人们很喜欢留胡须的,特别是老年人,长胡子成了一种标志。这是为什么?原来并不是图好看,乃有特殊作用和意义——知道了,将来老了你也会留。(白胡子老人)原来,老人有胡须是人格和尊严的象征。我要新鲜事2023-05-27 04:36:180001周振鹤:日本文化的幸与不幸

将近九十年前,匈牙利作家梅尔彻·伦吉尔(MelchiorLengyel)写过一个剧本,名为《台风》。在这个剧本中出现了一批在巴黎学习的日本留学生,他们在剧中有如下的对白:“西方数千年来发展起来的古老文化,我们日本人只要十五年就把它变成囊中之物了。西方学者花费三十年取得的研究成果,我们只要读五天书就握于掌中了。”0003高铁花四千万为古墓改道,当得知墓主身份后,许多人大喊:值

在安徽省的六安市,当地政府部门计划修一条高铁铁路,当时已经设计好了施工的路线图,但是因为在施工的过程中,发现了一座西汉时期的古墓,被迫让高铁改道,因此多花了四千万。许多人为之感到好奇,因为但凡修路,或者是施工的时候碰到古墓,一般都是考古专家们将古墓中的文物转移出去后,然后将古墓填埋,在进行施工,为何这次当地政府甘愿多花四千万,为高铁改道呢?我要新鲜事2023-04-27 20:12:280001