讲座回顾|郭静云:打破传统的“神明”思想

点击上方 蓝字关注我们!

2017年中山大学

“历史、考古与文明” 研究生暑期学校

暨 考古人类学工作坊

讲 座 回 顾

打破传统的“神明”思想

主讲人:郭静云 教授(台湾中正大学)

整理人:洪 懿(重庆师范大学)

校对:吕炳庚

编辑、配图:赵柏熹

编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!

中国传统思想奠基于战国时代的百家争鸣,而战国思想的背景,不仅代表当时社会思想,更可溯及三代乃至更早时代的天地与人生观念,滥觞于中国先民多元的巫觋文化信仰中。因为远在战国思想家将上古信仰“哲理化”之前,古人对天地的认识就已有长久的渊源与非常深厚的基础。古人常用神祕形象来形容其对天地的观念,这并不意味着古人不理解自然界,而是因为这些形象结构本身就是古人了解宇宙的方法。

郭静云教授本次“天神与天地之道”的讲座,通过考古材料与传世文献的结合,阐明了先秦时期诸多神明的概念,这一内容主要出自于郭静云教授《天神与天地之道——巫觋信仰与传统思想渊源》一书下编的第二章和第三章。

郭静云教授专著:

《天神与天地之道——巫觋信仰与传统思想渊源》

郭教授提出,战国时期“神明”是各家通用的普遍概念,这一概念源远流长,滥觞于春秋战国时期人们的共同历史背景,即商周文化观念。随即从甲骨文中寻找其根源,试图了解神与明相交的具体形象。 在先秦两汉哲学中,有自然神明观、礼制与孝道的神明观、道家神明观、养生学神明观等诸多观念,我们主要讨论的是自然神明观和礼制与孝道的神明观。

自然神明观的探究包括神降自天、明出自地与神明之合等三个问题的本义考证。神降自天的观念,郭教授在之前的讲座中就已经讨论过,接着郭教授分别出示了甲骨文中“明”字字义和字形考、商文明礼器上“明纹”的本义、“明纹”与“日纹”之间的关系、神话中“明”出入地信仰的遗迹这四个方面来证明“明出自地”。第三个部分主要探究神明相辅的观念。在先秦观念中,“神明”是以两个相对范畴组成的复合词,以此表达天地之交、天地之间的媒介。其“神”的范畴涵盖来自天的恒星神光和天所降神灵雨水质的神气,其“明”的范畴涵盖出自地的日月火质的明形,神与明互补相辅才能生育万物。天地不交,则无生机;有神明之交,天地之间便有了生机,所以“神明”所反映的实际是古人的“生机”概念,天地万物化生皆奠基于神明、由神明来决定,但绝不能因此而认为神明是个大神。“神明”之结合表达天地“合德”状态,天地合德才有万物之生机。

上古信仰并不是寄命于天或寄命于地,而是追求天地之合、与其志同,相配天地“神明之德”。先秦宇宙观其实是以神明观念为基础的,并且因为古人认为人生与社会皆取法于大自然,所以无论是在自然、人生或社会生活中,“神”与“明”均是上下互不可缺的范畴。神明观从大自然扩展到社会,乃成为礼制与孝道的神明观,其观念的滥觞亦可见于商周信仰礼仪中。从西周以来,礼制“神明”观取法于自然“神明”观,且其目的是:社会学天地,保持象天地一样永久的生机。礼制神明观强调:配天地神明之德,以追求家族世世昌盛之生机,并将此概念从家族的生机,扩展到跨血缘关系的社会与国家。从战国到两汉儒家礼学,仍沿着西周礼制取象于天地的做法,而模仿天地“和德”的规范,追求天与天下的沟通以及国家的调节和稳定。

虽然迄今所能看到的较完整的资料只是从殷商才开始,我们却不能依此以为上下相合的概念源自殷商。殷商只是中国最早尝试建立帝国的王朝,反而强调一元概念,所以上下平衡与相合的观念不可能是殷商所创造,而是孕育于早商或更早的长江中游上古文明的深厚土壤中。此一基础始终在礼仪中留下痕迹,直到战国时期进一步成为百家讨论的重点。在中国传统思想中,易和道的传统似乎最源远流长,滥觞于先商时期的精神文化,是下编讨论的重点。至于早期儒家和法家,因为多集中于社会问题,所以更适合讨论当时的社会背景,即便如此,还是蕴含了一些源自上古的观念。

鲁西奇教授提问

巫觋文化信仰不仅有思想化的演变,同时也经历了民间迷信化的过程。在巫觋社会中,是极少数的人物掌握观察自然现象、了解天象地兆、确定历法、祭礼,同时负责推算、占卜、解决社会所关注的问题。对自然界没有累积足够知识和经验者,不能承担作巫师的责任。这些经验也在代际间秘密传承,在社会内对其他人形成一种神祕感。但是随着社会的发展过程,慢慢地除了巫师以外,有越来越多的人掌握这方面的知识。其中一些人将这些巫觋的知识重新思考,寻找事件更深入的起源和因果关系,这就是后来所称的“文人”。文人们进一步将巫觋知识发展为一套思想系统,同时将信仰转化成“哲学”。除了文人的思想系统之外,另一群人则让巫觋知识变成“民间习俗”并加以传播。这些人未必了解仪式、规定和禁忌的来源及核心理由,但他们模仿一些古巫师的做法,形成简化、朴素化的上古信仰模拟版本。这种“版本”在经过了观念哲理化的社会中,显然被视为是民间的迷信。但在我们做巫觋文化溯源的研究当中,绝不能将上古深入的信仰视为迷信,而是应该建立正确的认知:在上古社会中,巫师的活动事实上是人类认知宇宙和生命之崇高精神的方式。

全文完

历史考古与上古文明

长按指纹 一键关注

中国历史研究重大突破!成周的地理位置终于锁定!为最早的中国

最早的中国在哪里?中华文明的起源地在哪里?是中华民族千百年来孜孜以求的重要历史问题。因陕西出土的青铜器何尊铭文中包含有“中国”与“成周”的内容,探寻最早的中国也转化为寻找西周时期的“成周”问题。因此,通过历史研究或考古研究找寻成周的具体所在地,“最早的中国”历史问题就可以迎刃而解,并为中华文明探源研究提供坚实的基石。我要新鲜事2023-10-01 18:19:380001王仲殊:关于日本第七次遣唐使的始末

(一)7世纪末通过藤原京的建造和大宝律令的制定等而在内政上做出很大业绩的日本朝廷,接着谋求在外交方面也取得与此相应的成果。自天智天皇十年(公元671年)以来,与中国的交往已中断达30年之久。随着日本国力的增大和东亚国际形势的转变,恢复日中关系的时机已经成熟。于是,就在大宝律令编篡完毕的同时,便作出了重新派遣遣唐使的决定。0000湖北古墓挖出两把宝剑 都和越王勾践有关(越王剑)

出土的宝剑是越王勾践的佩剑。1965年,湖北考古队在考古中发现了一座古墓。这个发现纯属巧合,所以是一个惊喜。经过一番探索,专家们确定这是战国时期的一个普通墓地。根据以往的经验,这种一般墓地没有州主王子的规格高,里面的陪葬品也不多。然而,一般墓地中有一种特殊的产品,那就是他们生前使用过的青铜武器,极其珍贵,在考古中地位很高。锋利宝剑我要新鲜事2023-02-20 00:52:300000鸭颌龙:蒙古小型恐龙(长4米/仅出土一块齿骨碎片)

鸭颌龙是一种禽龙类下的鸭嘴龙超科恐龙,诞生于1.12亿年前-1亿年前的白垩纪早期,体长普遍可以达到4米,属于小型恐龙之一,主要以低矮植物为食,它的唯一一块化石是在蒙古国发现的,是一块非常破碎的齿骨化石。鸭颌龙的体型我要新鲜事2023-05-10 09:55:320001也谈三星堆遗址的“祭祀遗存”

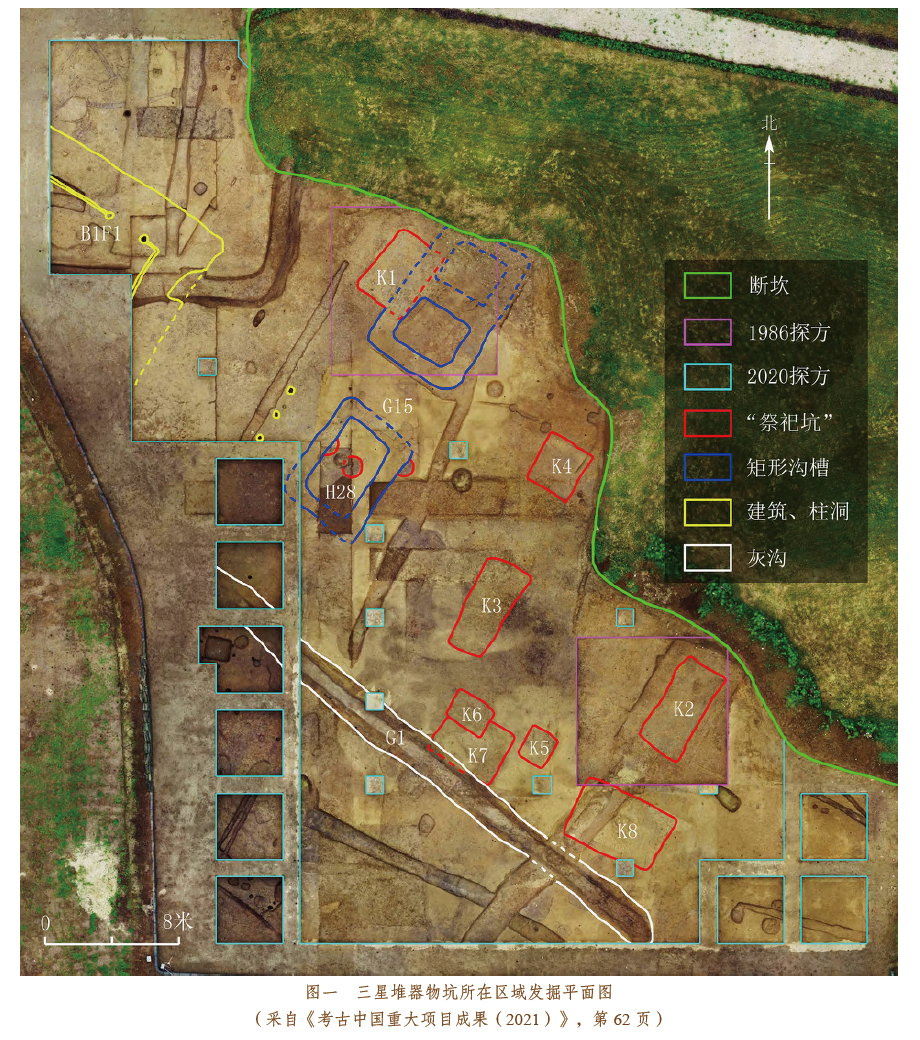

我要新鲜事2023-05-26 01:29:230001