郭静云:什么是历史?

2017年中山大学“历史、考古与文明” 研究生暑期学校暨 考古人类学工作坊

什么是历史?

主讲人:郭静云 教授(台湾中正大学)

整理人:施 琴(内蒙古大学)

校对:吕炳庚

编辑、配图:赵柏熹

编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!

讲座现场

2017年8月17日上午,台湾中正大学历史学系郭静云教授为我们进行了《历史是什么?》的精彩讲座。在开始之前,台湾师范大学石兰梅教授用精妙的比喻来引出内容:就像咖啡店的拼图一样,我们做历史就是要拼出历史的原貌。梁启超先生曾说,历史记录人类整体生活的面貌,我们的历史学习也是不断精进的,一步步更接近历史的原貌。那么郭教授是怎么看待这个问题的呢?

台湾师范大学 石兰梅 教授

郭教授用一系列生动的事例循序引导我们深入思考“什么是历史”。

我们对世界的认识如果以时间来分的话,可以分为过去、现在和未来,可“前辈”和“前途”在时间序列中都有一个“前”字,如果以现在的自身为基点,那么前辈的“前”指过去,而前途的“前”则指未来,这是为什么呢?

郭教授解释说:这个情况是源于不同的时间概念。在两千年前,“前途”这个词是绝对没有的,当时对于时间的观念是我眼前的所有事物都是过去,即“前”,只有在我背后的时间才是未来。而在历史的长河里,就是这两种不同的时间概念相互交流融合,形成了我们现在的“前”所含之义。同样来说,要想了解一个概念或某事物,我们要从不同的时间或地域视角去看待,如果以固有的自我本身视角来看的话,很可能就会无意识过分陷入“解构”的泥沼而失去反思本义。

历史不仅仅是过去,而是无所不包的。想要了解历史是什么,需要选择方法、了解目的、确定主题。郭教授认为历史研究的主体是时间脉络之下的人,就像二十五史里面记载的皇帝、贵族或平民,阶级的差别看似很大,但实际的区别只是留下资料的多少;而翻出家里早五辈的老照片,你会发现你们长相明显相似,但实际上的生活和精神轨迹时时都在翻新,这就像郭教授常举的新瓶装旧酒和旧瓶装新酒的例子一样。

那么,我们怎么了解历史?

新鲜水果让人垂涎欲滴,可我们想过它的种植过程吗?种子埋下会在春天开花,我们期待花落果熟可碰巧是空壳儿;好不容易结出了大片丰美的果实在即将收获之际却恰逢风雨天灾,仍是一场空;如果风调雨顺收获了果实打开来看却已被虫蚀殆尽,这一切都表明历史或未来是我们无法掌握的。在郭教授展示给我们她工作站种植的丰美火龙果的时候,让我不禁感慨,到底是有多少的机缘巧合才造就了现在的我们。当然,我们不能从不可知论去认识世界,同样的,从结果开始也是无法了解源头的,我想郭教授举例的深义就是让我们去反思历史吧。

“中国”的历史有多久?

人经历这一生的历史又有多久?

郭教授用一系列的基本问题挑战着我们20多年来形成的固有的认识论,而老师说这些历史问题的标准答案可能只有一个:不知道。

老师用两个至少对我来说十分疑惑却足够新颖的概念来回答这个问题,即死生与长生。西方众多文化在观念上都强调标新立异,强调多样性和历史文化之间的死生循环,这种死生循环是消亡停滞之后的新生,但多样性的背后其实有共同的脉络,表面上已经死亡的文化实则可以成为新生文化的种子。反之,中国文化在观念上强调静止永恒的总体性框架寿生不死的理想,但是,总体性框架之中总是包含众多不同的、变动的要素,而寿生不死的理想也总是隐藏在死生不息、周而复始的循环中。所以,郭教授的意思是说,实际上中西都一样,既基于大文化体系的大脉络,亦含有无数的多样性;既有长寿不死的传统中轴,亦经历死生不息的循环。差异不在现象上,而在于自我认同的价值观是倾向于与前人求同还是求异,是以传承流芳为荣还是以标新立异为傲。

与学员交流

回到讲座的主题,郭教授认为,我们的上古研究的现有趋势有四点:

一是历史研究追求掌握时间,时间问题离不开演化。中国文化不变的假貌,容易诱惑观察者寻找一个固定的定义,建构一套固定的认识,将古今混为一谈;二是从某一理论的角度诠释古社会的现象,将古人的生活归纳于某种结构之中;三是从某单一学科的角度对具体问题进行研究;四是时代概念一刀切开。

反思以上的趋势,郭教授提出了上古研究方法的前景:首先要放弃从今看古,大一统文化、文明等概念;其次要放弃一切预先设置的认识及概念。

具体则需要遵循以下几条原则:

1.“白纸法”。所谓“白纸”的原则是忘记一切尝试,不用任何理论、预设或成见,不通过理论、常识、范式或其他“第三者”,而直接与史料沟通。

2.“自行不取名”。在没有全面的研究之前,不能依靠自己感觉来对古代的形象取名,亦不能从某种理论的角度去定义它。

3.“如果只有一条材料就不能诠释它”,也就是说,一定要搜集所有的材料,从无知的角度去对比,让资料自由表达自己,从而展露出它的原来真名。

4.“表里分合”,即如何从对外形的分析去理解内在的意义,以及如何看待各种内在与外形的关系。一方面,经常从外在看来相似的形象,实则毫不相干;另一方面,常会有外状不相似的形象,但却有可能指涉同一种意思。同样,文化中一直存在两种过程:旧瓶装新酒——有些礼器的器形或纹饰外状虽相似,但信仰来源却不同;新瓶装旧酒——在一个观念的发展过程中,其外在表达方式经过很大变化但核心之义始终不变。总之,我们需要特别注意礼器的核心之处、造型的母题,从而判断文化发展与转变的关系。而只有表达核心观念母题的沿用或演化,才能作为信仰的传承、没落或变革的指标。

5.“掌握母题而顺着母题演化走”。在未能确定哪一部分为母题的研究阶段,不宜采用任何理论或固定的方法。只有经过非常细致而全面的观察、分析,才有可能在黑暗中摸索到古人原有的思路。

6.“多种材料和学科方法的互补对照研究”。地下材料和纸上材料哪一种才是第一手的基础材料?郭教授认为,考古材料是更能直接表现古人生活原貌的材料,但考古材料经常缺乏类似于文字的自我介绍,含义朦胧而含混多样则需要不同材料互补参照,也需要文献学的方法补正。史料信度与效度排序需要按照下列顺序:考古史料-大自然材料-出土文献-传世文献。历史研究首先一定要采用所研究时空的史料,但这并不是说后期人们所编的文献没有价值,只是不宜直接用它们。

那到底该怎么办?老师贴心的为我们列出六点阅读文献所需考虑的要点:一是撰者依靠自己的生活经验来编撰,对原来社会的实际情况和发展流程并不一定知悉;二是古史发生所在地、英雄之间的亲属关系都值得怀疑;三是时空、族群、古国不同的英雄和故事合并;四是一人跨几百年,例如虽然舜的传记应该基于某个具体人的世纪,但是它所蕴含时代背景与社会情况或能代表几百年的历史,所以根本不能视为具体人物或局限于几十年人生的阶段;五是人物与实践的关系未必准确;六是原本零散不相干的传说,却在史书中构成连续性的历史。

7.“历史方法”,即从不断演化的过程去理解不同时代的社会及其观念和理想。在现代学术分工中,学科分歧和专业区分导致对不同时代的研究过度割裂,所以做所谓“史前”文化的考古学家,不碰所谓“夏商”时代,更加不会去研究两周。郭教授不同意“史前”这种历史的划分,认为历史方法是指采用一切可以得到的史料和所有相关的学科专业的分析方法(包括所需要的自然科学方法),同时一定要放在历史长河里来观察。道家提出“既得其母,又知其子;既得其子,复守其母,没身不殆”的认知方法相当准确。

最后郭教授总结道,早期历史神话的形塑过程是个谜,在它形成了现有文献所记录样貌之前,个别族群的神话历史应该早已随着族群融合的过程而合并为一体。传世文献虽然并非凭空而来,但它们有自己特殊的内在价值观点和政治目的,因此与客观的事实颇有落差。倘若完全没有文献之外的资料,研究者便只能经过文献之间的对照,来发现隐藏在期间的某些问题,并尝试解读这些密码。

但是,近百年来的考古发展为研究者提供了另一条研究途径,让我们得以重新思考早期历史的原貌。我们应该排除一切观念,而从“白纸”开始;搜集各方面的资料,以一手材料为先;自行不定义;从早晚的变化寻找演化脉络;不诠释,而通过各式对照,让资料能够自己“说话”,以追求复原的效果。因此,我们就要在这一历史“侦探”过程中,采用多种学科方法,包括各种自然科学方法、考古学、人类学、文献学等等,从确定的到可能的,来叙述研究成果。

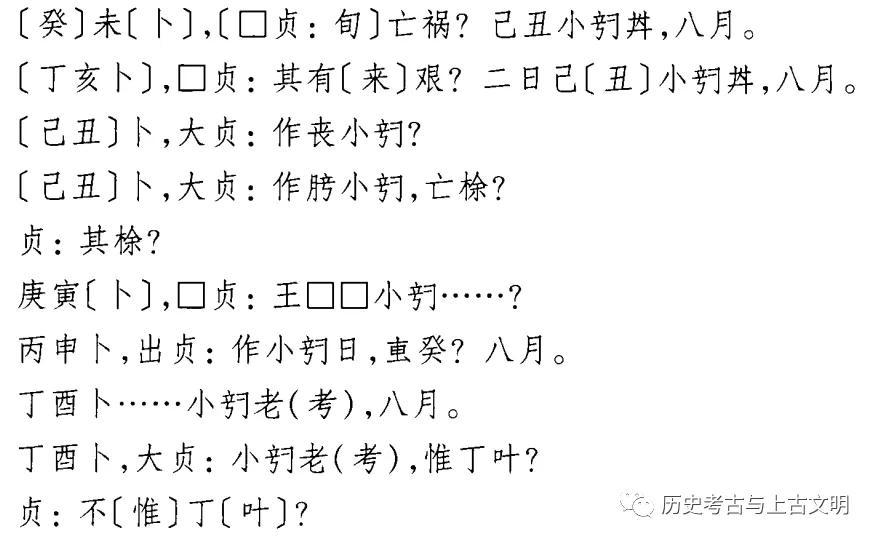

郭静云:殷商王族祭日与祖妣日名索隐

【编者按】干支纪时系统是中国传统文化的重要特征之一。这里刊发郭静云教授关于十天干和十二地支来源及其意义和背景的分析与观察。一共三篇,本文为第二篇,欢迎关注。我要新鲜事2023-05-25 21:19:330001村民建新房挖出古墓,墓中发现魂魄瓶,寓意死者灵魂可进入另一世

人死后是否会有灵魂,是五千年来人们不断探讨的话题。为什么这么说呢?福建省将乐县一村民在建新房挖地基时,挖到了一座宋朝古墓。请输入图片描述考古人员赶到现场发现,墓葬封门已被挖掘机破坏,石板裸露在外,仅在墓后壁神龛处还保留着不足2平方米左右的墓室。虽然墓室的一部分被破坏,但幸亏放置文物的位置没有被毁。一共出土了瓷器13件。这本不是什么稀奇事,关键是其中的一个瓶子确实挺吓人,这便是魂魄瓶。我要新鲜事2023-04-21 19:47:150001讲座整理|徐少华:从鄀器的出土地看古鄀国之所在——兼论楚夷屯(丹阳)、京宗的地域

点击上方“蓝字”关注我们!2019年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校讲座整理编者按:本文由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,恳请讲者或读者指正!从鄀器的出土地看古鄀国之所在——兼论楚夷屯(丹阳)、京宗的地域主讲人:徐少华教授(武汉大学)整理人:刘玉婷(湖北省社会科学院)我要新鲜事2023-05-26 03:37:100002至今没有一座能被考古确认,东晋帝王陵“集体失踪”之谜

原题:东晋帝王陵“集体失踪”之谜本文作者倪方六南京俗称六朝故都,东晋是其中重要的一朝。令人奇怪的是,葬在南京的东晋帝王陵至今竟然无一座能够被确认。所谓,1964年在市区富贵山发现晋恭帝的冲平陵、1981年在北郊幕府山发现晋穆帝司马聃的永平陵、1972年在南京大学北园发现晋元帝兴平陵,都是考古界的主观推测,并无定论。而同样的现象,在洛阳的西晋帝王陵身上也同样出现。我要新鲜事2023-05-27 18:06:580001福建大山古墓挖出金箍棒 难道真有孙悟空存在(孙悟空墓)

孙悟空的原型也是从民间寻找灵感。20世纪80年代,考古队在福建的一座山上偶然发现了一座形状奇特的古墓,这让考古队非常兴奋,并立即开始挖掘和探索。然而,不可思议的一幕发生了。他们发现了两块巨大的墓碑,一块刻着等同于天堂的大圣,另一块刻着天堂的大圣。元代古墓我要新鲜事2023-05-11 12:09:170000