讲座回顾:郭静云 “天地神明:先秦‘生机’概念”

点击上方 蓝字关注我们!

2017年中山大学

“历史、考古与文明” 研究生暑期学校

暨 考古人类学工作坊

讲 座 回 顾

天地神明:先秦“生机”概念

主讲人:郭静云 教授(台湾中正大学)

整理人:冯潇屹(中山大学)

校对:呂炳庚

编辑、配图:赵柏熹

编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,敬请讲者或读者指正!

郭静云 教授

2017年8月22日上午,郭静云教授为中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校的学员们带来了“天地神明:先秦‘生机’概念”的精彩讲座。讲座内容来自郭教授《天神与天地之道——巫觋信仰与传统思想渊源》下编的第三章。郭教授在其中对先秦“神明”的概念做了自己独到的考察,并形成了一系列颇具启发意义的新观点,为同学们带来了一场精彩的学术盛宴。

郭教授从先秦两汉古籍中涉及到“神明”的文句入手,认为先秦两汉的典籍中提及“神明”时都和“天地”一起出现,从而认为“神明”与“天地”关系密切;并进而将“神明”、“神祇”两个概念区别开来。她考察了先秦两汉古籍中的“神祇”,认为“神祇”是祭祀的对象,而“神明”则没有被当作过祭祀对象,而是作为天地沟通的媒介出现在古籍中。从这个角度看,她认为在现代汉语的语境下,“生机”一词最能恰当地表达古人“神明”观念的本义。再通过清人黄奭对神明之德的说明等相关材料,认为“神明之德”即“阴阳未分”时的“天地合德”。所以,天地不交,则无生机;有神明之交,天地之间便有了生机。

郭教授认为战国时期作为诸子共同知识背景的神明观念,源自商周文化。因此接下来从甲骨金文和青铜礼器中寻找其根源,并主要讨论了自然神明观和礼制与孝道的神明观。

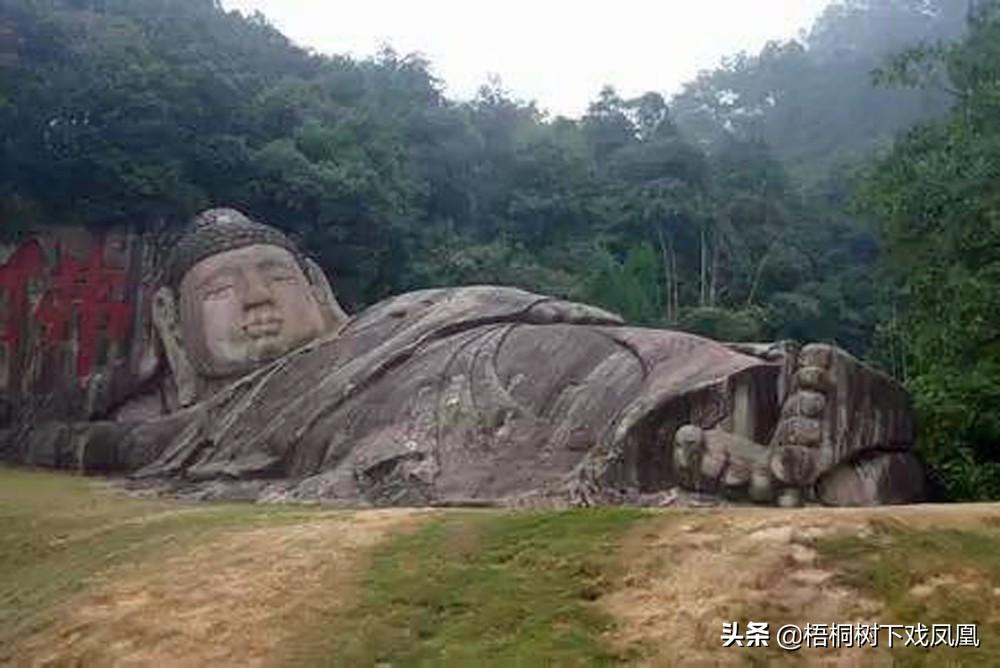

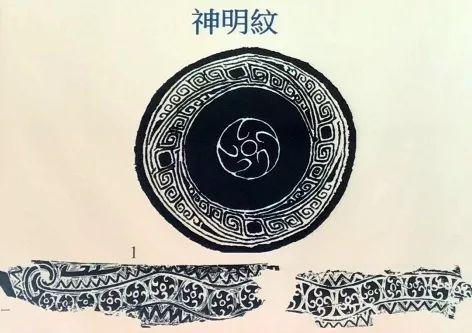

在自然神明观这部分,郭教授从金文中“天神陟降”入手,通过一系列材料,论证了“神降自天”、“明出自地”。又从明字字形出发,从商代青铜礼器上找到了“明纹”。她在“商文明双嘴龙‘天神’信仰索隐”的讲座中,已经讨论了“神纹”的问题,今天的讲座中,还介络了结合“神纹”和“明纹”的“神明纹”。

此外,郭教授还认为最早出现在盘龙城三期的铜鬲上的“圆纹”和“双同心圆纹”是“明纹”的简化,即“日纹”。“明纹”和“日纹”都表现出古人对升天的渴望,可以说明古人在祭祀活动中,希望逝者可以获得明自地升天的能力。而这观念在春秋战国以来逐渐被哲理化,并作为诸子思想共同的知识背景来源。此外,郭教授认为古人还有神明相辅、神明相合的观念,这也就是天地合德。

接下来郭教授阐述了礼制及孝道的神明观,认为礼制及孝道的神明观正是取法于自然神明观,古人希望社会和天地一样保持永久的生机。强调社会取象于天地,才能保持不灭的生机;配天地神明之徳,神明接为一体,才能实现家族世世昌盛的生机。并进而将此观念扩展到跨血缘关系的社会和国家,进而发展出儒家的“礼”和“孝”的思想。此外还讨论了黄老道学、易学、荀学、养生学的神明观。

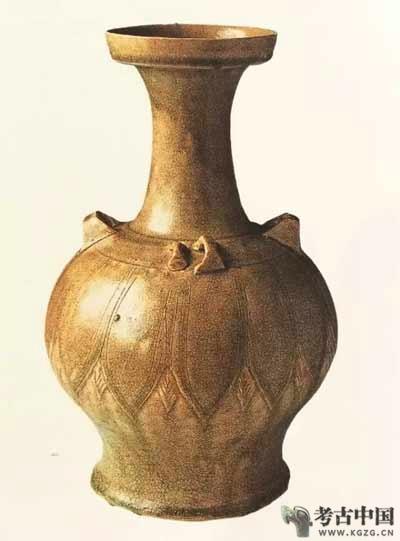

在论述上述观点的时候,还特别对“明器”概念的本义做了讨论。郭教授认为“明器”乃为死者殉葬专门制作的器物的意思是东汉以后才出现。而殷周时期,“明器”就是“祭器”,意思是希望死者可以获得能够升天的明德。

郭教授三个小时的讲座,传达的信息量非常大。对殷周秦汉的“神明”相关问题作了独到的梳理,使得相关问题和思想史脉络变得清晰起来。相信每位同学都会有所收获,都会被引发出更多的思考。虽然时间有限,同学们提问的热情却十分高涨,讲座最终在大家意犹未尽中结束了。

全文完

历史考古与上古文明

长按指纹 一键关注

微信组团到深山盗宝,得手后“白菜价”出手,互相删掉联系方式

四川乐山夹江“庞坡洞”佛头被盗内幕本文作者倪方六在文物市场,石佛作为一种特殊的古董,为信仰藏家所青睐,有可观而固定的购买人群。有需求就有偷盗,“盗宝人”出现了。由于石佛多在古人修行的山崖野岭,人迹少至,保护力度受限,这给盗宝人提供了方便。现在中国各地有石佛的地方,几乎全被盗宝人光顾过了,甚至不少国家重点文物保护单位都未能幸免。我要新鲜事2023-05-26 10:32:460000瓜评十大考古:齐都临淄发现齐国最大墓葬及车马坑

#古籍守护人#昨天讲陕西的陶渠遗址当年的族人很可能是从东边来的夷人,可具体参考:瓜评十大考古:陕西陶渠遗址发现8座大墓实证古“京”国都城。那么当时的夷人通常指的就是如今山东及周边地区。所以,今天我们就转过来说一下山东今年参评的两周时期的项目。我要新鲜事2023-05-25 19:54:250000关于海洋生物一乐同学考古专业考研问题的回答(附模拟卷)

海洋生物一乐:你好,就“本人已参加工作七年,现在打算考研,出于从小对历史的热爱,打算报考考古学专业。现有以下问题:1,专业方面书籍推荐;2,院校推荐及要求;3,其他注意事项。”中的一些列问题,由于我刚进驻不久,不太熟悉头条的规则,昨天的问题未能规范回答,抱歉。今天补上。首先感谢“考古学了吗”同学,已经回答了不少干货!关于3,其他注意事项及其他我的回答如下:我要新鲜事2023-05-25 16:42:430001【考古词条】铁器时代 · 湘阴晋唐窑址

两晋至唐代的青瓷窑址。位于湖南省湘阴县城内。唐代称“岳州窑"。窑址堆积南北长约150米,深约6米。1975年湖南省博物馆进行试掘。湘阴窑产品以高足盘、圆饼底怀、碗、盘口瓶、檐口坛为主,兼烧砚、洗、皿、盂、壶与缸、罐。盘心内壁与壶、洗的外壁戳印多变的莲花、草叶纹,或少量刻划纹,然后施釉。我要新鲜事2023-05-25 16:44:550000