包公墓蹊跷事把考古人员弄糊涂了,夫妻仅一口棺,女性遗骨不见了

合肥包公墓考古疑云

本文作者 倪方六

在上篇“梧桐树下戏凤凰”一点号上,我说了1973年合肥包公墓发掘人员的情况(见《考古队聘盗墓者,包公墓发掘探工出身洛阳盗墓世家,绘出墓葬草图》一文),这篇进入发掘,聊聊发掘中遇到的蹊跷事。

考古队先挖开M1最小的墓,本是为试掘,谁想却是包公墓。

(包公墓发掘现场,原始资料图)

(包公墓发掘现场,原始资料图)

此墓位于家族墓地中轴线西南侧的上排,东北距后被认定为包拯原葬墓约32米。当时,包公墓所在的大兴公社派出民兵参与考古发掘,他们都是青年农民,浑身是劲,几下就把M1挖开了。

M1开挖前,封土堆高约3米,成半球形;底径约7米。挖土过程中发现,封土无夯层,就是普通的堆覆。

墓坑完全暴露后看到,此墓为长方形竖穴土坑墓,墓坑上口距地面2.3米。坑长3.38米、宽2.12米。

墓的山向北偏东7度,就是过去民间常用的坐北朝南子午偏东吉向,俗话说的“小东南”,看来当时也是经风水先生看过的。

(古墓发掘现场)

(古墓发掘现场)

墓坑填土不是自然土,而是经人工处理的五花土,这也是古代有讲究墓葬常用的方法。墓土比较纯净,说明此墓自下葬后未被人盗过,所以考古报告上称“无任何扰乱迹象”。但M1在防渗上处理粗糙,五花土覆盖后,均未如秦汉墓那样夯实,这或与后来民间坟墓封土不再夯打的风俗有关。

坑中有一口楠大棺,处于整个墓室中部稍偏南处。棺材全长2.1米,大头宽0.76米,小头宽0.64米,制式标准。从两边脱落的漆皮来看,棺身髹刷黑漆,也就是说,下葬时是一口黑漆大棺。

这口棺材相当讲究,由4块整板拼成,“四块板”在过去是最好的棺材。材质又是金丝南木,好上加好。后来复制包公葬具时,从福建那边才找到了楠木。

(镇江明墓发掘现场,棺材如新)

(镇江明墓发掘现场,棺材如新)

可惜发掘时,棺盖已全部朽烂,四壁大部烂掉,但棺材底板尚好,有10厘米厚,呈咖啡色。棺底部东西两侧尚存6个排列有序的大铁环,直径有10公分,这是棺材下葬执绋穿绳,抬棺时用的,可见这口棺材还是很沉的。

因为棺材盖腐烂,棺内落满淤土。慢慢清理完淤土后,在棺底的中部发现一些零碎的人骨,保存状况极差,大部分骨头都朽成粉末状。但从碎片中仍可以看出是头盖骨和四肢骨。

(镇江明墓发掘现场,棺材如新)

(镇江明墓发掘现场,棺材如新)

当时带着“臭老九”帽子参加发掘的方笃生,算是科班出身学,他是搞旧石器时代古人类研究的,虽然这不是古人类遗骨,但有人骨他就兴奋。所以,方笃生主动下去清理了M1墓棺内遗骨。

这遗骨是男性还是女性?死时多大?方笃生当时没有条件鉴定,便将遗骨捡出35块,通过邮政包裹,寄给了当时中国科学院业务处,请古脊椎动物与古人类研究所的专家鉴定。鉴定意见是:

(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

1、头骨片:额骨片附连顶骨前囟部残片,骨片很厚,额骨中心部位厚度十一点二毫米,顶骨前囟点附近为七点八毫米。这个数字与北京猿人五号头骨接近;冠状缝内外面均全部愈合,矢状缝仅看到前囱点附近一小段,亦全部愈合。

2、肱骨:左肱骨干一段,肱骨比较粗壮,三角肌粗隆比较发达。肱骨干中部最大径为十七点二毫米,最小径为十五点六毫米。

3、年龄性别:根据头骨比一般人厚得多、肱骨干比较粗壮和三角肌粗隆比较发达,具有男性骨骼的特征;从矢状缝和冠状缝全部愈合判断,年龄应在四十岁以上。

(包公遗骨,现藏安徽省博物馆)

(包公遗骨,现藏安徽省博物馆)

鉴定意见下方还有一句话:“由于材料过分残缺,以上鉴定仅供参考。”

此鉴定意见出具于1973年7月30日,鉴定人是“四室韩康信”。

韩康信是谁?中国古人类学研究专家。但,知道了性别、年龄,并不知道是谁的遗骨。墓坑出土的两方墓志,给出了“找人方向”!

就在墓室北部,由南而北竖着两方墓志,石底部用薄砖垒砌,已被压碎。由于太沉,当时是套着绳子,将两方墓志先后拉上来的。

(包公墓志出土现场)

(包公墓志出土现场)

洗去墓上的烂泥后,粗一释读,让主持发掘的吴兴汉兴奋了,竟然是包拯和其夫人董氏的墓志铭!

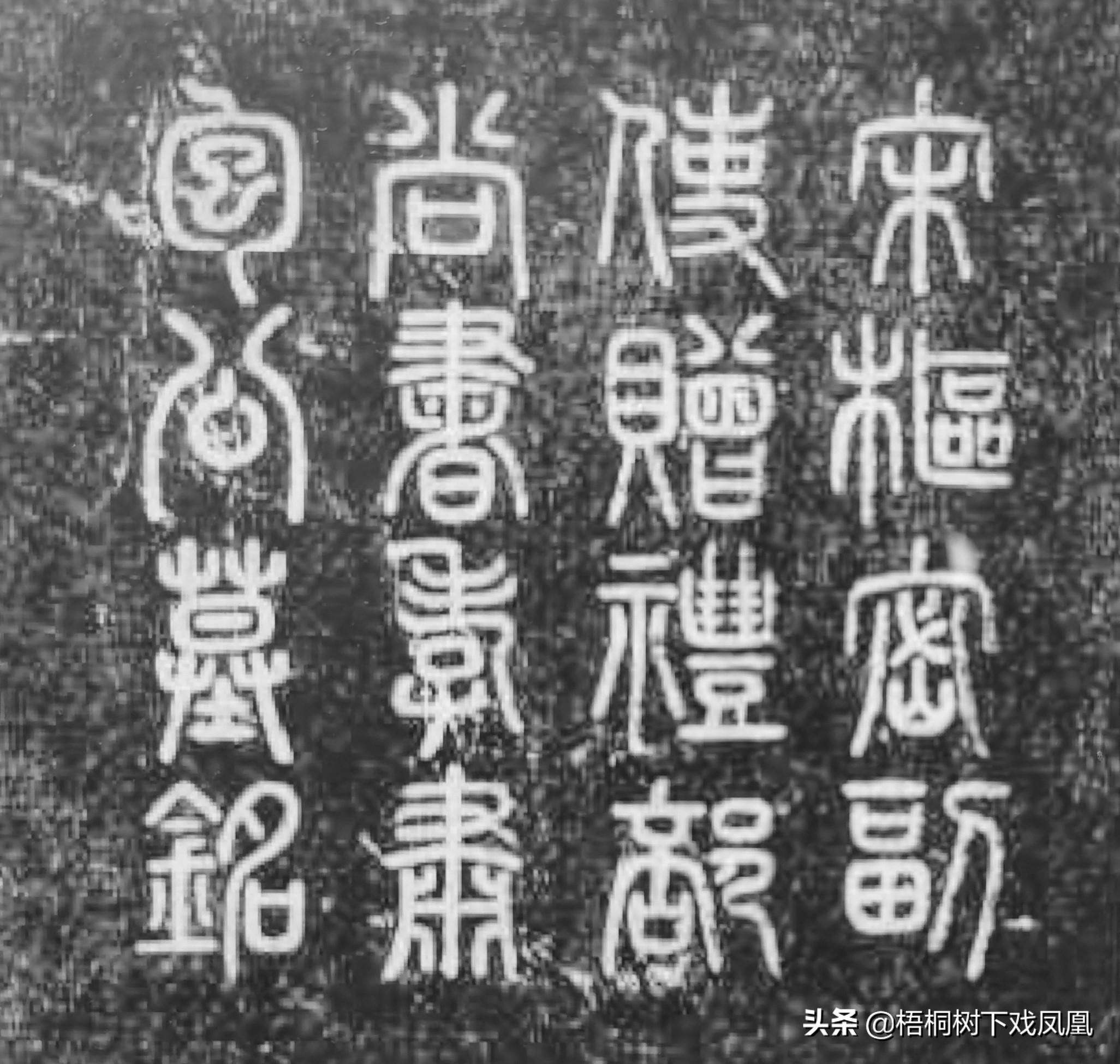

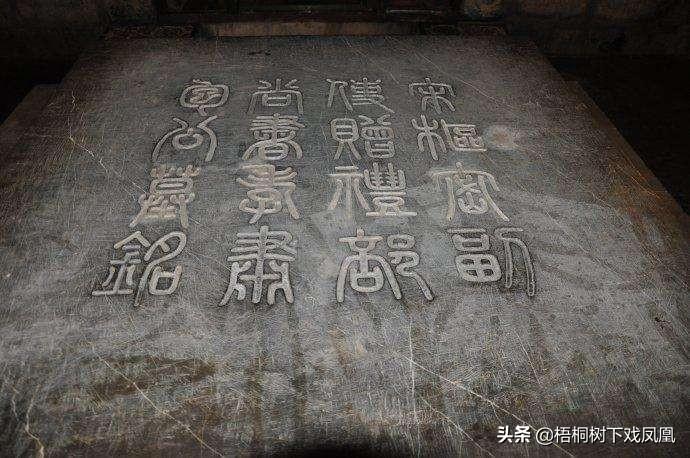

包公的墓志,由志盖和志铭两部分组成,志盖长1.23米、宽1.22米、厚0.13米,四周斜坡,中部阴刻16字篆书:“宋枢密副使赠礼部尚书孝肃包公墓铭”。

志铭长1.26米、宽1.25米、厚0.14米。上面刻满了字,共有51行,每行59-63字,共约3200字。而《宋史·包拯传》,总共才1703字,墓志比传书上多了近一倍。这太难得了,大大补充了正史上的缺略。

(包公墓志盖拓片)

(包公墓志盖拓片)

(包公墓志盖,原件,现藏安徽省博物馆)

(包公墓志盖,原件,现藏安徽省博物馆)

志铭除叙述了包拯生平事迹外,还记录了他的世系、病丧情况,以及葬于合肥县公城乡公城里这一重要信息。

可惜是,墓志铭出土时已碎为5块,有明显的打击痕迹。一些字迹漫漶不清,无法翻译出来,但联系上下文,大概意思是可以理解的。

M1墓中,除包拯及董氏墓志外,未发现其它器物。

虽然出土了包公墓志,但并没有解决包公葬事之谜,反而让疑问更大了。这,怎么说?

一,发掘前,M1为家族墓地坟头最小的一座,也不在主位上,偏于墓地西南,正是因为觉得此墓主低位不高,与包公关系疏远,才决定先挖看看的,怎么会是包公墓?

二,既然出土了两方墓志,就应该是夫妻合葬墓,可是,怎么只有一口棺材?

(M1楠木棺复制,形状与原棺严重不符,仅供参观示意)

(M1楠木棺复制,形状与原棺严重不符,仅供参观示意)

三,既然墓未被盗过,为什么墓志被打坏了?

四,棺内遗骨并不是正常的殓收状态,而是放在一处,这又是怎么回事情?

五,鉴定遗骨是40岁以上男性,相差这么大,包公64岁病逝,会是包公遗骨么?

六,发现了男性遗骨,女性遗骨弄哪去了?

七,包公死时为相当于今中央大部副部长级的正二品礼部侍郎,死后被追谥为正部长级别的礼部尚书,在未被盗墓者光顾的情况下,墓内为什么一点陪葬品没有?

八,此墓会不会是假的?合肥民间一直传当地的包公墓是假的。但出土的墓志透露,不应该有假,看看墓志是谁写的就知道了:

(包公墓志)

(包公墓志)

志文:枢密副使、朝散大夫、左谏议大夫、骑都尉、濮阳县开国子、食邑五百户、赐紫金鱼袋吴奎纂。

书写:朝奉郎 、尚书屯田员外郎、知国子监书学兼篆石经、同判登闻鼓院、上骑都尉、赐绯鱼袋杨南仲书。

盖文:甥将仕郎、守温州瑞安县令文勋篆盖。

他们都是朝廷命官,都是当时的名士,撰写志文的吴奎,生前与包公一样显赫,与包公在《宋史》同卷列传。

在包公夫人董氏的墓志铭中,还提到了包公墓志的撰写情况。包公刚死,有一曾批评过包公更高级别朝官,主动提出给包公撰写志文,但董氏谢绝了,称“已诿吴奎矣”,董包担心他写的志文有歪曲包公,造成后世不解,即所谓,“彼之文不足罔公而惑后世,不如却之之愈也。”

……

(包公夫人董氏墓,重建)

(包公夫人董氏墓,重建)

这一系列疑问,把当时主持考古的吴兴汉弄糊涂了,向权威的考古专家询问也找不出答案,他们也搞不懂。

再后进一步发掘,将这些疑问基本上解开了,原来,这个M1墓,并非包公的原葬墓穴,而是迁葬墓。

但接着又有疑问,为什么要迁葬?!

(包公墓,重建)

(包公墓,重建)

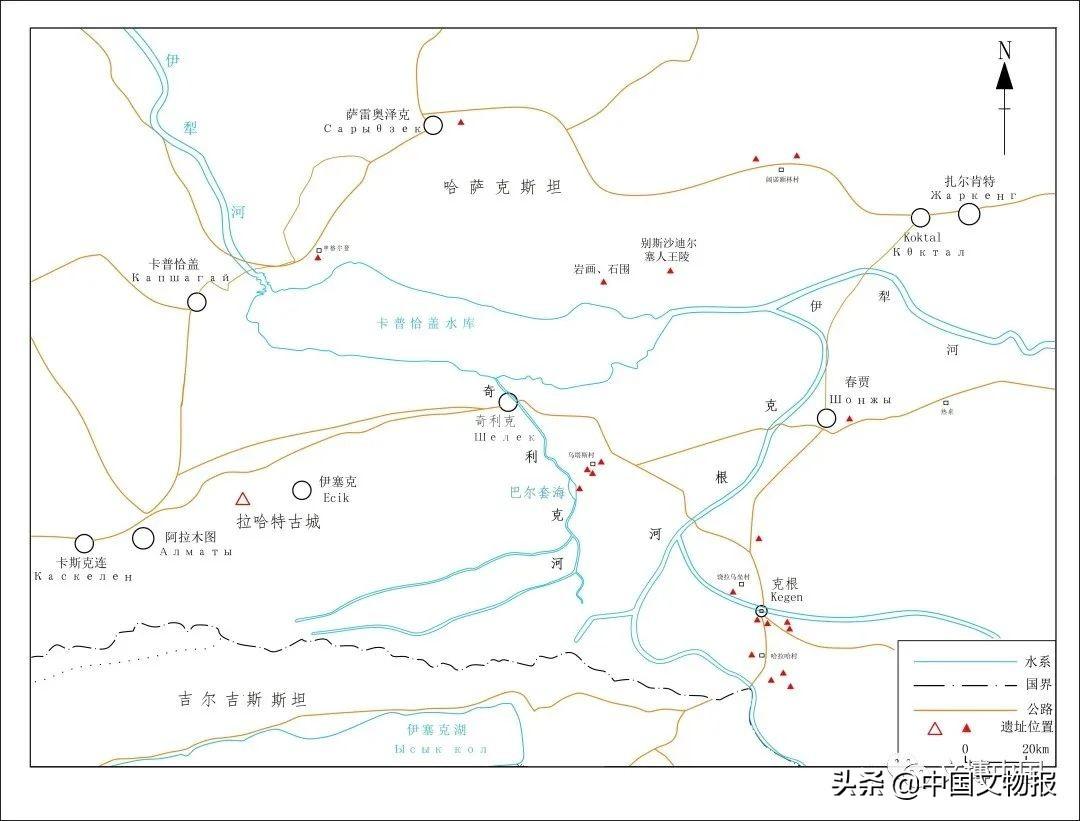

伊犁河畔的回望——2019年环卡普恰盖海考察记

陕西省考古研究院赴哈考古工作队,联合哈萨克斯坦伊塞克历史保护博物馆同仁,2019年6-9月在阿拉木图市东约50千米的拉哈特古城遗址考古发掘期间,从伊犁河中游南岸的伊塞克向东出发,逆时针环绕伊犁河卡普恰盖海(水库)考察学习。中方的丁岩、苗轶飞、祁玉庭与哈方的图列克、司机兼翻译包尔江共五位,乘车一辆车,9月5-8日,前后四天三宿,行程1348千米。我要新鲜事2023-05-06 22:06:080003费孝通:文化论中人与自然关系的再认识

今天我是特地来庆祝南京大学创立100周年纪念的。我出生在江苏省吴江市,所以江苏是我的祖籍,也是传统的所谓故乡。南京大学是我故乡的最高学府,我现在已经92岁了,在这垂暮之年还能亲自来参加这次盛会,我觉得十分荣幸。0000鸭绿江边,民族英雄邓世昌,北洋海军沉舰水下考古发现探秘之一

热播的《跨过鸭绿江》讲述了志愿军抗美援朝的历史过程,今天,老李为您讲述的故事还是发生在鸭绿江边,与志愿军抗美援朝所不同的是:那是100多年前的甲午海战,英勇的我北洋海军致远舰和舰长(管带)邓世昌,邓大人及战友战斗的武器--致远舰被发现和确认的曲折过程。我要新鲜事2023-05-25 10:47:050000中国考古学会历届常务、名誉理事(1979~2019)

第一届理事会(1979年4月6~12日选举产生)常务理事:王振铎、安志敏、陈乔、陈滋德、张政烺、贾兰坡、顾铁符、宿白理事长:夏鼐副理事长:裴文中、尹达、苏秉琦秘书长:王仲舒名誉理事:王冶秋、容庚、于省吾、徐中舒、商承祚、陈邦怀第二届理事会(1983年5月15日选举产生)常务理事:尹达、王仲殊、王振铎、安志敏、张政烺、苏秉琦、夏鼐、贾兰坡、顾铁符、宿白、谢辰生0000