观点 |“智慧 ”开启文物活化利用新篇章

作者:杨阳

文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、文化、科学价值的遗物和遗迹,是人类文明和智慧的结晶,是人类宝贵的历史文化遗产,也是我们民族几千年历史的积淀和底蕴。第一次全国可移动文物普查最终登记可移动文物共计10815万件/套,其中完成登录备案的国有可移动文物2661万件/套(实际数量6407万件)。第三次全国文物普查登记了近77万处不可移动文物。遗憾的是,这些珍贵且唯一的可移动文物绝大部分都安静地沉睡在各专业机构的文物库房中,观众无缘得见,展示利用率低,没有真正体现出文物的展示价值和教育价值。

“大数据战略”的提出,大数据、云计算、物联网及5G技术的不断发展和应用为文物活化利用提供了强大的技术能力支撑。各级有条件的文物部门对馆藏文物进行了一系列“数字化”保护和利用探索实践。济南市考古研究院对院藏文物通过拍照、三维扫描等数字化处理手段,积累了大量文字、二维与三维、影像和声音等文物类数据资源,以数字化、网络化及虚拟化为主要表现形式,依托WEB页面、三维展示、虚拟现实和增强现实等现代信息技术方式,通过大屏显示、触摸展示和瀑布流展示等多媒体交互技术,开拓了数字化文物活化利用的新途径和方式,取得了良好的社会效益和经济利益,让公众切实感受到了更直观的文物活化利用成果,迈出了文物活化利用工作的一大步。

“智慧 ”是在数字化基础上进一步发展和深化的全新信息化阶段,从“人与人”“人与物”之间的单向交流到“全面的互联互通”,即“人与人”“物与人”“物与物”之间的双向交流互通。“智慧 ”是依托广泛覆盖的信息感知网络,多种结构化非结构化数据资源的深度融合及强大的数据计算能力和模型分析能力,通过深度学习、流式计算等技术手段,辅助数据建模方式,应用文物活化利用智慧平台,为公众建立实时性、透明化的感知能力,提供公众视角下的智能化、精准化文物活化利用服务设计能力,提升文物活化利用过程中公众的体验满意度。

从笔者工作经历及目前的理解来说,文物的“智慧 ”活化利用主要包括“四纵三横”。“四纵”是从纵向维度指包含制度体系(利用与保护的责任界限等)、标准规范、安全保障和智慧技术平台建设四个方面建设,横向维度上包含文物的智慧保护、智慧管理及智慧展示利用三大部分建设。通过制度体系建设明确文物利用与保护的责任界限,标准规范建设实现的活化利用“智慧 ”建设的顶层设计和整体要求,安全保障建设为较大范围内多部门文物的各类数据资源共享互通提供安全支撑能力,智慧技术平台建设为文物的活化利用提供一种集成感知网络、计算算力和建模能力的技术支撑平台。“四纵”建设构成文物的智慧保护、智慧管理及智慧展示利用的支撑底座,总体的目标是实现文物活化利用对公众的智慧化服务,以公众的需求为导向,走近公众生活。“智慧 ”文物活化利用有以下三点价值:

其一,“智慧 ”有助于提升文物活化利用的创新性。

文物的活化利用是一个系统工程,也是一个动态螺旋式上升的过程,其创新性是文物活化利用进一步提升的核心动力之一。“智慧 ”的过程就是文物活化利用工作不断创新的过程。从技术角度上来说智慧化=数字化 人工智能 N(展示、物联网、区块链等技术手段)。技术手段的不断创新带动了智慧平台支撑能力的提升,在提高文物的保护和管理能力的同时,创新了文物展示利用的思路、方式及效果,进而推动文物活化利用工作不断进步。

其二,“智慧 ”有助于提高文物活化利用的包容性。

文物从出土之时起,就面临自然的和人为的两种损害。文物的唯一性、脆弱性、受损不可逆性与文物的展示利用之间存在着难以调和的矛盾。文物本身的脆弱性代表着不能将文物做过多的展示和利用,但文物是中华优秀传统文化的亲历者和代言人,是祖先留给我们的珍贵文化遗产,需要我们代代相传,延续文化命脉。

因此,传承才是文物保护利用的核心要义。只有让更多的公众了解文物、关心文物、保护文物、研究文物,才能更好地实现文物传承的目标。智慧化的方式是将物理的文物数字化后,依托更加宽广的网络、更加合理的计算模型及利用方式、途径将文物展现在公众面前,而“物理”文物则可以长久保存在合适的温度、湿度等环境中,减少了人为的触摸、移动等,用极大的包容性实现了文物保护和活化利用之间的平衡。

其三,“智慧 ”有助于增加公众的感知度。

文物是文化的具象符号,代表着我国数千年文脉的传承,其本身的故事和神秘性能够有效唤起公众对文物的好奇心,进而让公众能够了解文物、了解历史、传承文化。智慧化活化利用依托深度学习、定向建模等技术手段,对每个公众的行为、思想轨迹进行智能化分析,为每个公众定向制定文物利用、展示推荐方案,通过3D、激光投影等现代交互展示技术,不断增加公众对文物的感知度,加深公众的探究心,增加公众对文物、历史的获得感。

作为文物保护及传承工作的一员,笔者期待着依托现代信息化技术和多媒体交互展示技术将文物通过故事化、情景化和立体化的方式呈现,展示出文物本身的历史文化价值,在智慧化的浪潮中将文物的活化利用推向更高的山峰。

(作者单位:济南市考古研究院)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

杨锡璋;刘一曼:殷墟考古七十年的主要收获

殷墟及甲骨文的发现是19世纪末20世纪初中国考古学上的三大发现之一(另两个重要发现是敦煌文书及流沙坠简的发现)。1899年,甲骨文为当时任清王朝国子监祭酒的王懿荣发现。此后的30年内,许多人都到安阳去收购甲骨,盗掘之风极盛,直到1928年正式考古发掘后才基本停止。我要新鲜事2023-05-25 21:00:140001荐书 | 研究中国文明起源的又一力作——简评《生业与文明——中国南、北及西亚上古社会组织演进比较》

去年10月,重庆师范大学历史与社会学院的刘俊男教授赠我一部75万余字的大著《生业与文明——中国南、北及西亚上古社会组织演进比较》,并嘱我雅正。我对文明起源的问题研究不多,但对于近数十年学术界关于文明起源研究的成果关注不少,通读此书时,渐觉新意颇多,盼与学界同仁尽早分享。《生业与文明——中国南、北及西亚上古社会组织演进比较》作者:刘俊男出版社:中国社会科学出版社出版时间:2021年8月我要新鲜事2023-05-07 05:20:440000白垩纪恐龙:似鸟身女妖龙 嘴巴酷似鸟喙(长有10颗牙)

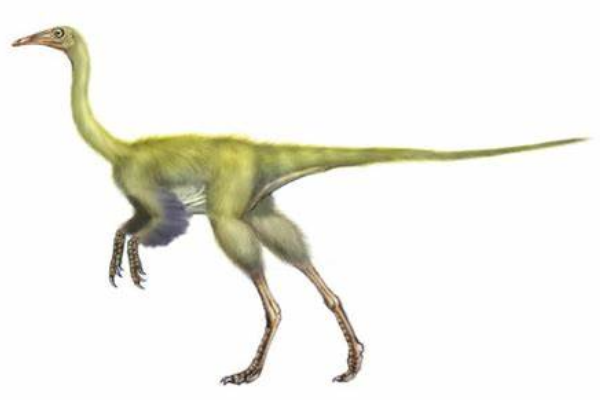

似鸟身女妖龙氏一种似鸟龙下目的恐龙,诞生于1亿3千万年前的上白垩纪时期,具有典型的似鸟龙的特征,修长的后肢和脖子,嘴巴是类似鸟喙的样子,不过它和原始似鸟类更像,因为它是具有牙齿的,但是只有下颌有,并且数量只有10多颗而已。似鸟身女妖龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 19:21:560000马踏飞燕是什么朝代的:东汉时期(青铜古器)

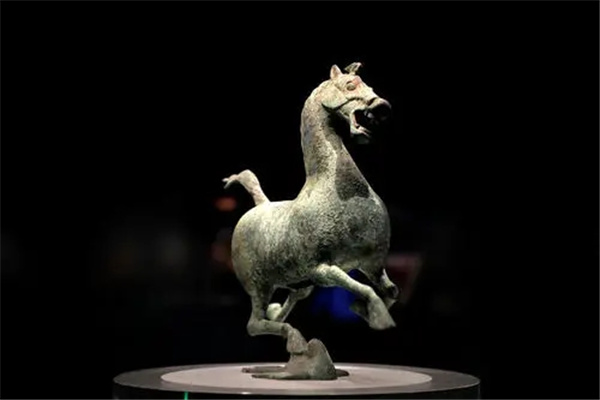

马踏飞燕是东汉时期的青铜古器。马踏飞燕是一件国宝级文物,一直被国家所保护着,虽然可以在很多地区的博物馆可以看到,但是马踏飞燕最早被发现是在东汉时期,是军事长官与其妻子的合葬墓。看过这件宝物的人会很惊讶,因为其制作过程都是通过非常严谨的计算,然后制成的。一、马踏飞燕的文物特征我要新鲜事2023-05-10 23:27:530000三角龙头骨有多硬,角能轻易刺穿霸王龙(头骨占身体1/3)

关于恐龙,大家或多或少都知道一些,最出名的应该就是霸王龙了。而今天小编将为大家介绍的是三角龙,这是一种由三只角和巨大褶边的恐龙,看起来就皮糙肉厚。接下来,通过三角龙头骨,我们一起去认识一下这头恐龙。一、三角龙头骨有多硬,刺穿霸王龙我要新鲜事2023-05-07 19:56:500003