陶渊明没那么有节操,辞官归隐真相不是想的那样,是你也这么干

古代公务员高工资

本文作者 倪方六

从去年底开始,“2019年涨工资”就成为话题。

在2018年底,国家财政部已发布《关于提前下达2019年中央对地方均衡性转移支付的通知》,通知中明确指出:应优先考虑调整工资等增支因素。

最近涨工资又成新闻,搅动了职工的心绪。

(源于网络)

(源于网络)

教师首先心动了,见诸媒体的消息显示,2019年教师工资改革方案已出台,教师的基本工资整体上调,人均涨幅在300-400元左右。

就“涨工资”话题,这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来聊聊古代工资。

其实,涨工资声音在古代也不时响起,且历代不绝。

(清朝大家庭生活)

(清朝大家庭生活)

通贯古代中国公务员的薪资水平,总的来说是偏低的,古人称之为“薄俸”。由于工资较低,“涨工资”的也是贯穿中国古代官场的愿意,因为俸禄太薄而辞职的并不鲜见。

古代官场常说的,“当官不为民作主,不如回家卖红薯”,原因除无法为民作主之外,还有俸禄太薄、养不起一家老家的原因——贪官另说。

这种“卖红薯”的市场行为,可以理解为古代官员的“下海”行为。

早在先秦时,因为工资低而拒当公务员的便大有人在。其中最著名的因降薪而辞职走人事件之一,记载于《墨子·贵义》(卷十二)中。

(先秦人形象)

(先秦人形象)

当时的文化名人墨子,曾推荐一人到卫国做官,不久此人便回来不干了。原来挺尴尬的,但很实现。原来,卫国国君起初答应给他一千盆禄粮,结果到岗后只给五百盆。

墨子当即问此人:“授子过千盆,则子去之乎?”意思是,如果给你的工资超过一千盆,你还辞职吗?那人说,“不去(不辞职)。”

(古代男人更要养家)

(古代男人更要养家)

可见,古代公务员对工资水平的高低同样很在乎,并不因为现代职员才“向钱看”。

工资低会影响公务队伍的建设和稳定的,在魏晋南北朝时期表现最明显,不少人根本不想当官。虽然有国家动荡,政局不稳,世风有变的客观原因,也与时人厌世有情绪有关,但与俸禄太少更有关。

(明仇英绘《竹林七贤》)

(明仇英绘《竹林七贤》)

以三国时期的曹魏来说,魏国公务员的工资水平相当低。魏明帝曹叡当皇帝的景初年间(公元237年-239年),公务员的俸禄只有以前的五分之一。

此说载于《三国志·魏书·高堂隆传》(卷二十五),时大臣、关内侯高堂隆在奏书中是这样说的:“将吏奉禄,稍见折减,方之于昔,五分居一。”

(古人用的硬币——铜钱,考古出土)

(古人用的硬币——铜钱,考古出土)

高堂隆明说了降低工资对公务员的不利影响,认为工资福利是一个官员养家糊口的活命钱,砍掉它无异于要他的命,即所谓“若今有废,是夺其命矣”,导致公务员对朝廷大为不满,进而对当朝皇帝产生怨恨。

这一时期,读书人并不热衷于官场,用宋朝文人欧阳修在《醉翁亭记》中的话来说,魏晋读书人“在乎山水之间也”。

(《斗茶图》中闲适的宋人)

(《斗茶图》中闲适的宋人)

这一时期借口工资低而退出官场的代表人表,当是东晋人陶潜(陶渊明)。

据《晋书·陶潜传》记载,陶渊明在辞去彭泽县令,退出公务员队伍,归隐南山前,说了这么一句话:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”

“五半米”,虽然在史学界有日俸和月俸之争,但属低薪是基本可以肯定的。

用今天的俗话来复述陶的原话,大概意思是这样——我陶渊明怎能为那个两个小钱,而向那些那些孙子们点头哈腰献殷勤?世界那么大我想去看看,老子不干了!

千百年来,大家一直认为陶渊明“不为五斗米折腰”,是其节操所在。事实上,陶渊明并不那么高尚,他也是俗人一枚,你碰到这种事也会这么干的!

由于当时县令的俸禄很低,有点想法的人都会不干的,并非陶渊明一人。因为有能力、年富力强者平愿意干,多由年老胥吏或退役的下级军官充任,这些官员的形象很差,为当时士人所不齿,如此恶性循环,有追求的文化人当然都不想当官,不齿当官。

既拿不到什么钱,民间口碑又不好,所以,陶渊明选择辞官,便很好理解了。

(古代的量器——斗)

(古代的量器——斗)

由于公务员工资普通太低,东晋及南朝官员“兼职现象”普遍,是历代公务中最集中的,即便高级官员也多兼职,这样可以多拿一份俸禄,以弥补本职工资的不足。

南北朝时的“低工资”现象,到隋唐时方得以改观,但到明清时,公务员的工资又大幅下降,在影响公务员队伍稳定的同时,也导致官场贪腐成风。

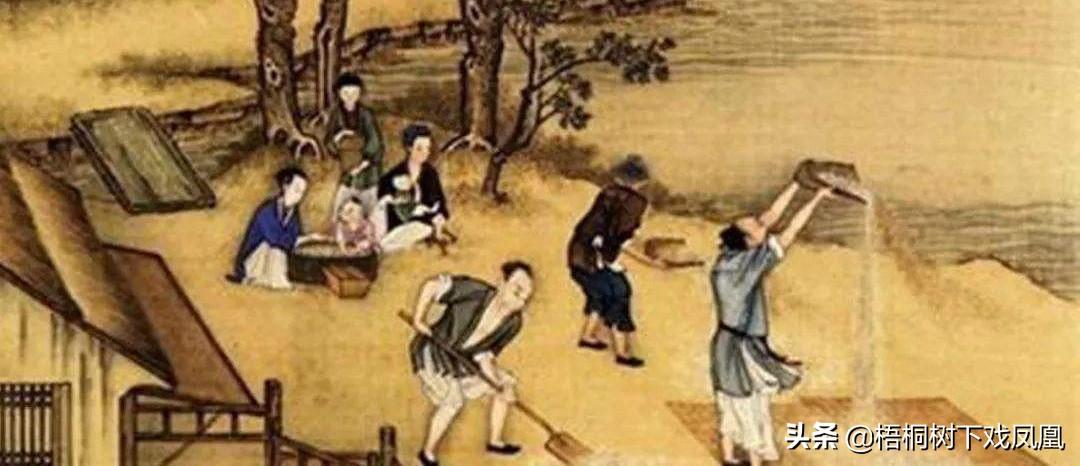

(古代农村家庭生产生活)

(古代农村家庭生产生活)

中国皇陵一半毁于盗墓,为何朱元璋明孝陵600年无人敢盗?

在中国历史中,其实当皇帝是最不好干的职业,干的好有人嫉妒你,干的不好老百姓骂你,干失败了不仅丢人,还会被永远挂在史书上成为负面教材。更惨的是。中国的皇帝无论生前多么牛,多么风光,死后也都往往没个好下场。有时候前脚刚下葬,后脚坟就被人给掘了。细数中国历朝历代的皇帝陵墓,几乎一半都被盗过。比如,汉文帝的汉霸陵、西晋四帝的陵墓、南朝十九陵、唐朝的十九座皇陵、宋理宗的永睦陵、清朝的清东陵...我要新鲜事2023-05-31 22:34:590000千年古墓被发现 居然还有一个人(古墓雕塑)

在古墓里面站着的人是一个雕塑。在我国这个历史文化古国的土地上面出现了很多久的历史和文明有这些历史文明则是随着时间的流逝已经消失不见,我们现在想要探究这些历史,只能够通过考古的方式,比如说一些古代的物件或者是书籍,偏偏这些东西都被埋在了古墓里面,所以说现在的考古学家们主攻的方向就是墓穴。远古墓葬我要新鲜事2023-05-11 07:48:480000古代最强冷兵器 五个人都抬不动 只有猛将能用 陕西唐墓曾出土

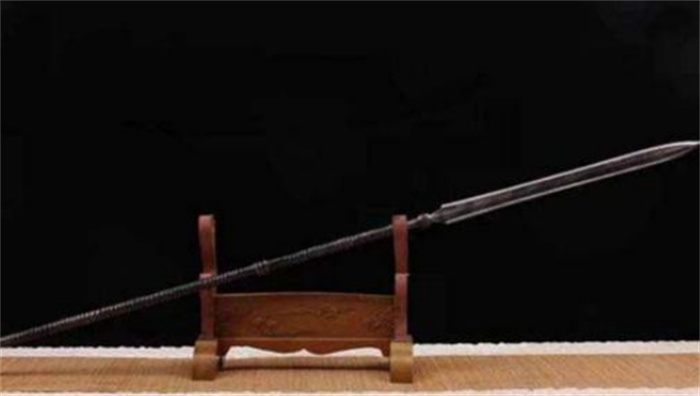

在我国古代的战争中,由于没有现代化的武器,各种冷兵器成为了主要的战争武器。而在这些冷兵器中,马槊是最强大的一种。据说,唐代某墓挖掘出的马槊重达数百斤,五个人都抬不动,可见其威力之大。我要新鲜事2023-07-02 21:17:29000125万平方米汉代大墓 居然和曹操有关(汉代墓穴)

汉代的大墓被证实曾经被曹操盗过。这几年总是会有着《鬼吹灯》系列的影视片给大家看。二,大家通过里面的描述也知道了主角摸金校尉三人组,而魔镜消费其实就是当年曹操因为没有必需,所以就创建了一个盗墓的组织,通过盗墓的方法来赚点钱。而在这个过程中,曹操手下的人也去到过很多的地方,比如说一个汉代的古墓。汉代古墓我要新鲜事2023-05-11 07:01:540000