环球科学:6000年前,西瓜是苦的,甚至可能难以下咽

#头条创作挑战赛#西瓜来自古老的非洲大陆。

早在大约4300年前,古埃及墓葬的壁画上,已经出现了一种椭圆形、有条纹图案的绿色物体,很像我们熟悉的水果,西瓜。并且,在这只疑似西瓜的旁边,还画着葡萄和其他水果,如此场景让人很容易相信,当时的人们吃西瓜,就是在享受它甘甜的滋味。

但科学家知道,西瓜并非一直都是甜的。与其说甜味西瓜是大自然赠予的礼物,不如说是多年的人工驯化换来的美好成果。在驯化前,西瓜属的野生物种果肉常常是苦的,甚至会令人难以下咽。许多研究者都在探索,到底是哪种难吃的瓜,通过怎样一条路径,演变成了今天好吃的西瓜。

而在这条路上,还有个很重要的问题需要回答:假如西瓜原本味苦,当年人类为什么会开始种植西瓜,从而驯化了西瓜呢?近来,有一群科学家在观察6000年前的古老西瓜种子时,找到了一个答案。

光看种子就知道什么味了?

今天我们吃的西瓜(Citrullus lanatus),只是西瓜属(Citrullus)当中的一个物种。它还有几个果肉偏苦的亲戚,来自较为久远的时空。

上个世纪50年代,考古学家开始挖掘(埃及旁边)利比亚境内一处名叫Uan Muhuggiag的遗址。此后的几十年间,科学家在这处遗址上找到了不少植物的种子,迄今为止发现的最古老的西瓜属种子也来源于此——根据碳14定年的结果,它们已有超过6000年的历史。

这些新石器时代的种子都是破解西瓜祖先的重要线索。除此之外,研究者也获得了另一组来自苏丹(非洲东北部国家)的西瓜属种子,它们大约是3300年前的产物。

科学家说,在西瓜属的不同物种之间,瓜子从外表看几乎没有差别。为了确认种子与种子之间的亲缘关系,他们需要使用基因组测序来寻找它们的相同点和不同点。

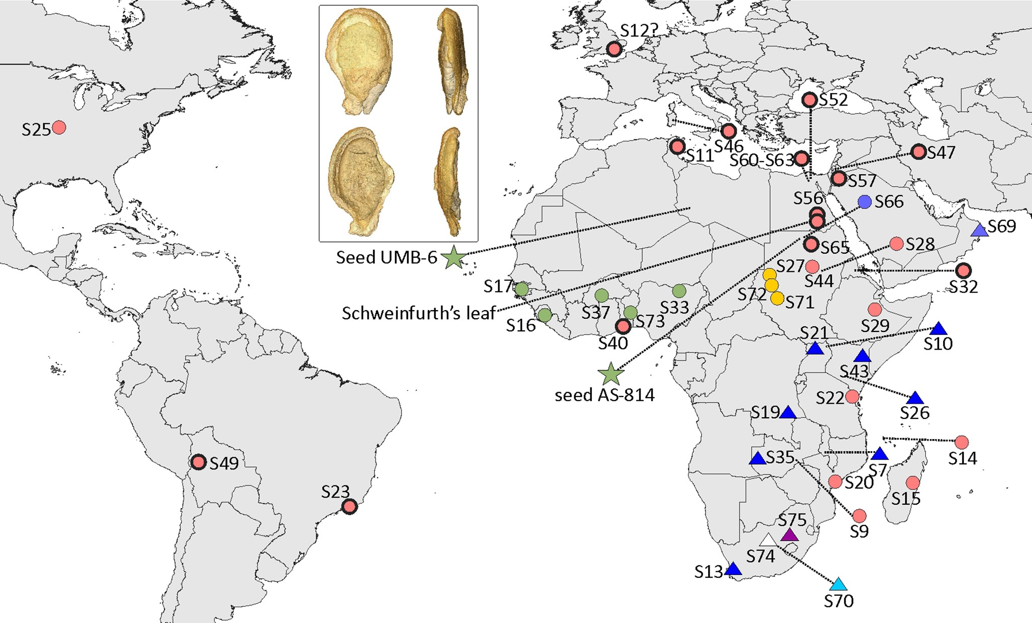

当然,只有几千年前的瓜子是不够的,想知道现代驯化西瓜的祖先在哪里,自然要与更年轻的样本做对比。于是,研究团队从英国皇家植物园(邱园)的标本馆中,找到了1824-2019年之间制作的47份西瓜(Citrullus lanatus)样本,又从各国研究中收集了前人已经测序过的西瓜属各个物种的基因组,以便找到老瓜与新瓜的关系。

图片来源:《琴浦小姐》

图片来源:《琴浦小姐》

基因组测序的结果告诉科学家,6000年前那组利比亚种子对应的瓜,可能拥有绿白色的果肉,并且味苦:

之所以推测为绿白瓜瓤,是因为一个名叫LYCB的基因,在我们吃的红瓤西瓜里,这个基因发生了V226F突变,而古老的利比亚种子中并没有这种突变。之所以推测有苦味,是因为一个苦味调节基因ClBT,我们现在吃的甜味西瓜,拥有这个基因的非苦味等位基因,而利比亚种子则携带着苦味等位基因。

而在3300年前的苏丹种子里,研究者并没有找到这两个基因对应的DNA片段,也无从判断瓜瓤甜不甜,红不红。科学家要想了解利比亚和苏丹的两组古老瓜子,与现代的西瓜属物种有怎样的亲缘关系,并找出人类当年驯化西瓜的原因,就得从基因组里发掘更多的线索。

这么苦,人类为什么要种它?

在对比基因组时,科学家发现,6000年前的那组利比亚瓜子,与现今生长在西非的黏籽西瓜(Citrullus mucosospermus)比较接近。黏籽西瓜也拥有苦味的果肉,这部分无法食用,而今天的人们会种植它,不是为了当做水果来吃,更多的时候是把瓜子当做零食,或者把瓜子炖在汤里。

那么,古人也会吃苦味西瓜的瓜子吗?这些利比亚瓜子,是在一处新石器时代的人类定居点找到的,研究者从一部分种子上发现了典型的痕迹,和现代西瓜子被人的牙齿咬过的痕迹十分相似。

UMB-6代表利比亚那组6000年前的种子(图片来源:原论文)

UMB-6代表利比亚那组6000年前的种子(图片来源:原论文)

这让科学家相信,6000年前的人类也有吃瓜子的习惯。那时的人们过着狩猎采集的生活,劳累的一天结束之后,他们也许回到山洞里休息,围坐在一起边聊天边嗑瓜子。假如不是为了吃瓜,而是为了吃瓜子,那么古时味苦的西瓜会被人类收集并培育起来,也就不难理解了。

换句话说,西瓜的驯化起初可能是由吃瓜子推动的,这个发现让科学家感到惊讶。

除此之外,研究者还发现,利比亚种子的基因组中能找到许多现生物种的影子:除了刚才提到的黏籽西瓜的基因,还有我们常吃的西瓜(Citrullus lanatus)物种中一些亚种的基因,以及产自南非的阿玛鲁西瓜(Citrullus amarus)的基因等等。

科学家说,在利比亚种子与现代驯化西瓜(Citrullus lanatus)之间,存在明显的基因渐渗(introgression)。所谓基因渐渗,是指两个基因库之间的基因流动,通常是种间杂交产生的。那么,利比亚的种子可能并不是现代驯化西瓜的野生祖先,它们的果肉或许不好吃,但应该已经是人类驯化过的产物了。

原论文:https://academic.oup.com/mbe/article/39/8/msac168/6652436

活化红色资源 赓续红色血脉 ——首届全国革命文物保护利用智汇论坛在江西瑞金举行

4月10日至11日,首届全国革命文物保护利用智汇论坛在江西瑞金举行。论坛由中国文物学会、中国文物报社、江西省文化和旅游厅、赣州市人民政府联合主办,赣州市文化广电新闻出版旅游局、中共瑞金市委、瑞金市人民政府承办。180余位来自全国革命纪念地、纪念馆、博物馆等单位的代表,围绕革命文物保护利用典型做法、主要成果和成功经验,就革命文物保护利用的创新发展展开深入交流探讨。我要新鲜事2023-05-06 10:36:390000一座古墓的出现 让民族英雄的冤屈得到洗雪 被清朝史书抹黑多年

崇祯末年,清军攻入关内,北方大部分领土被占领,许多人选择投降,但也有人选择抗争,比如著名的郑成功。其家破人亡,父亲投降,母亲去世,郑成功率领旧将在沿海地区艰难地抗争。曾数次发动反攻,包围南京等,但遭到清军打击,转战海上,夺回了台湾等领土。虽未能实现反清复明的心愿,但其不屈不挠的精神对后世影响深远。我要新鲜事2023-05-14 03:59:190000考古发现证实凤凰其实是只鸡,鸡为何变身凤凰?民俗上有说法

龙凤呈祥里的“凤”是鸡吗?本文作者倪方六在古人看来,鸡不只是辟邪动物,还是一种吉祥动物。如在古代有一种年画,上面是啼叫的公鸡和牡丹花。有读书人的人家过年时都会张贴,取意“功(公)名(鸣)富贵”。这里的公鸡就成了吉祥物。就读音而言,“鸡”谐音“吉”,鸡年就是“吉祥之年”。(唐代人身生肖陶鸡)这些仅是民间对鸡文化的表面理解,从民俗学上来讲,鸡作为吉祥物,有丰富的文化内涵。我要新鲜事2023-05-27 10:29:560001王巍:考古学文化及其相关问题探讨

0001晨读·日课||NO.15

以经典过滤信息碎片,以经典铸就精神根基,以经典指引前进方向。论语(钱穆新解)为政篇第二(二二)子曰:“人而无信,不知其可也。大车无,小车无,其何以行之哉?”大车无:大车,牛车也。乃笨重载货之车。车两旁有两长杠,古称辕。一横木缚两辕端,古称衡。一曲木缚横木下,古称轭。牛头套曲木下,可使较舒适。则是联结辕与横之小榫头。0002