秦小丽:日本的夏文化研究

日本学者对夏文化研究持持平态度,进行了诸多有意义的探索,可概括为以下四个方面。

一、日本学者对夏文化的研究历程

日本考古学者在20世纪80年代之前,基本上是以文献及中国学术界发表的有限的考古资料来进行研究的。他们无法对1949年以来新中国考古在学术上的收获特别是夏商周的重大突破详细掌握,只能关注所在国家的博物馆收藏的中国青铜器、玉器类工艺品等不具系列性和时代地域性模糊的文物,因而对夏商周三代的了解有限。这一时期的研究多以文献记载、甲骨金文等传世及出土文献为主,史学家和文字学家的研究成果占据主导地位。当然中国学术界关于夏文化或者夏商分界之争也对日本的考古学家有所影响。

二里头夏都博物馆

二里头夏都博物馆

20世纪90年代之后,一批早期留学中国的考古学专业学生加入日本的大学等研究机构,再加上中国对外开放及大量考古发掘成果对文献史学的突破,日本学术界开始重新认识文献研究中的夏文化、二里头文化,也开始密切关注中国学术界的动态。特别是在中国对外开放的大好形势下,中日合作发掘研究项目提供了很好的机会,使得一批新锐学者从考古新资料和新的研究成果中敏感地意识到了夏文化逐渐被考古资料证实的可能性。虽然很多结论仍不是断言,是有条件的不可知论,但是可以用以分析的资料的增加,使2003年成为转折点,日本出现了研究夏文化、二里头文化的高峰期,也出现了三位在日本考古学界举足轻重的学者(冈村秀典、饭岛武次、宫本一夫)明确认可夏王朝、夏文化。

二里头一号建筑基址

二里头一号建筑基址

二、二里头、二里冈文化研究——重视基于田野考古基础资料的细致分析

若对20世纪90年代以来的研究再行细分的话,2003年之前,日本考古学家主要是以二里头文化、二里冈文化作为研究的焦点,较少讨论其是否为夏文化及夏商分界这样中国学术界热衷的课题,而是从生业环境、社会生活、聚落体系、技术与工具、农业与礼制、都市国家、初期国家及地域之间的动态交流关系等进行考古学的细致分析,特别是关于玉器、陶器、早期铜器、动植物、二里头文化的空间分布及与二里冈文化的交替过程、农业与礼制等生业体系的研究成果比较多。这些研究成果均源于2000年之前对中国发掘考古资料的用心分析,以及2000年之际多个中日合作研究项目从关注早期长江下游、中游、东北内蒙古地区到关注中原中心地区和西南等地相关遗址的合作课题设置的转变。

1998年河南焦作府城遗址的中日合作研究就是这一例证。此后一批更为年轻的学者对二里头遗址的陶器、早期铜器等方面也进行了具体的分析(宫本一夫研究团队、久慈大介、德留大辅、内田纯子等)。这些考古学基础研究成果的积累,是2003年出现夏文化研究转折的根本原因。考古学家对考古资料的基础分析与成果积累,始终是解决长期以来困扰文献与考古结合断层的重要途径和必然过程。

三、日本考古学界对夏文化或者夏王朝的认识

日本学术界承认夏文化或者夏王朝的存在,其理由是什么呢?冈村秀典认为必须尊重古代典籍,倡导全面梳理战国到汉代撰写的有关夏王朝的所有记录并进行甄别,不能仅仅选取其中对自己有利的片段进行释读与牵强附会。他还强调这些文献记载首先是战国时代或者汉代人眼中的夏王朝,这与真正的夏王朝之间不仅有时间距离,也有内容上的巨大差异,在对此充分认识的基础上进行夏王朝和夏文化的研究才是科学的。因此,他用大量篇幅对二里头文化时期的社会、经济、社会生活和祭祀礼仪等进行了全方位的论述,以期证明二里头文化作为夏王朝文化所具有的初期国家性质。

宫本一夫在2005年的著作中,与其说是承认夏王朝,不如说是讨论王朝国家的标准是什么,他具体列举了王朝国家的四个标准并与商王朝比较,由此判断商王朝之前的二里头文化还不能完全具备这些标准,若在商王朝之前的确存在夏王朝的话,那么这个王朝只能是初期王朝国家。因此,二里头文化也就是夏文化,二里头都城就是初期王朝夏王朝的都城。他在此后出版的专著中对初期王朝的概念进行了进一步的阐述。对于二里头文化至二里冈文化时期的广域王权国家遗存,日本学者首倡的“初期王朝”的提法是妥当的。

年代上进入了文献所载夏王朝纪年的龙山时代晚期,在考古学上并没有发现与二里头都邑和二里头文化规模相近、属于同一发展阶段的“核心文化”遗存。中原腹地见到的仍是不相统属的小地域集团及中心聚落林立。登封王城岗、禹州瓦店、新密古城寨等遗址(群)都属于这类遗存。因此,龙山文化晚期与二里头文化在考古学上的分界是非常明显的。

日本学者也认为夏王朝的问题首先是一个文献历史学问题,不能直接牵涉考古学。他们在研究古文献的时候,都是首先把文献的成文时间及它的性质弄清楚。比如古文献里有关夏王朝的记载,要首先探索这些记载在古文献中的上下文背景,要明白作者在提到夏王朝时候的意图,也就是说,不能把古文献作为关于夏王朝历史的可靠证据,而只能作为战国时代的某个人有关夏王朝的记忆——他提到这个记忆,背后有具体的、跟战国时代的情况有关的需要,是不是他当时真正知道这个比自己早那么多年的时代的实际情况,则很难说。我们可以看考古材料中是否有线索让我们判断这些古文献中有关夏代的记载对不对,但是考古材料往往不适合解决这个问题。

无论如何,把战国时代成书的文献拿来解释公元前2000年的考古学材料有些勉强。如果有学者谈到夏王朝的话,日本学者往往采取这样的一个提法,就是说夏王朝在后来某个时代的文献中有所反映,其记载的内容是否真实,那就要等到将来有更可靠的材料再来判断。

尽管如此,日本学者现在也认为二里头遗址的物质文化表现,代表着初期国家的存在,二里头文化与此前的新石器时代完全不一样,而且达到了一个全新的发展阶段。这种考古学证据很可能就是古文献中所提到的夏王朝。当然,还有一些学者仍然采取审慎的态度。

四、中国学术界研究动向对日本的影响

中日两国因汉字在学术上的联系与其他国家相比要方便很多,相互之间的联系与影响也更明显。中国史学和考古学界很早就开始了夏文化和夏王朝的研究,这个研究也是夏商考古学界几十年来的主要研究课题。“证经补史”的研究目的,使得中国学者在夏文化与夏商分界探索上倾注了极大的热情,其参与人数和发表学说之多、历时日之长都远超其他学术课题,围绕某个大遗址是夏都还是商都的“郑亳说”“西亳说”等学术讨论也留下很多研究论文。这一学术倾向也影响到了日本,比如饭岛武次先生从夏殷文化考古学到夏王朝考古学的转变就是很好的例证。

自20世纪90年代以来,随着中国考古学发掘成果的积累及相关研究的进展,20世纪50 年代末开始发掘的二里头遗址的内涵得以大幅度地丰富与明晰化,作为早于商代的夏王朝都城的具体内涵也在一步步地得到证实。这些成果对日本考古学界具有较大影响。一批留学中国、会讲中文的日本考古学家亲自组织中日合作发掘项目,并以此开展相关周边遗址的空间调查与出土遗物的观察等,都使得日本考古学界关于二里头文化、夏文化的研究具体化、丰富化、多样化。此时他们得出夏王朝和夏文化研究的结论就不仅是受到中国学术界的影响,而且是从对二里头文化的生态环境、农业礼制、生活习俗、聚落构成、王权形态、社会组织等方面的研究成果而来的。

总之,2003年之前,日本学者对夏文化的研究以历史学、文献学为主,以考古研究为辅;2003年之后,日本进入研究夏文化、二里头文化的高峰期,饭岛武次、冈村秀典和宫本一夫等著名学者也明确认可夏王朝、夏文化。他们认为夏王朝的问题首先是一个文献历史学问题,不能直接牵涉考古学。日本学者得出夏王朝和夏文化研究的结论不仅是受到中国学术界的影响,而且是从对二里头文化的生态环境、农业礼制、生活习俗、聚落构成、王权形态、社会组织等方面的研究成果而来的。总的来看,日本学者认为二里头遗址的物质文化表现代表着初期国家的存在,二里头文化与此前的新石器时代完全不一样,而且达到了一个全新的发展阶段,很可能就是古文献中所提到的夏王朝。当然,还有一些学者仍然采取审慎的态度,既不肯定,也不否定。

(作者:秦小丽,复旦大学文物与博物馆学系科技考古研究院教授。本文摘自即将出版的《夏文化十二讲》)

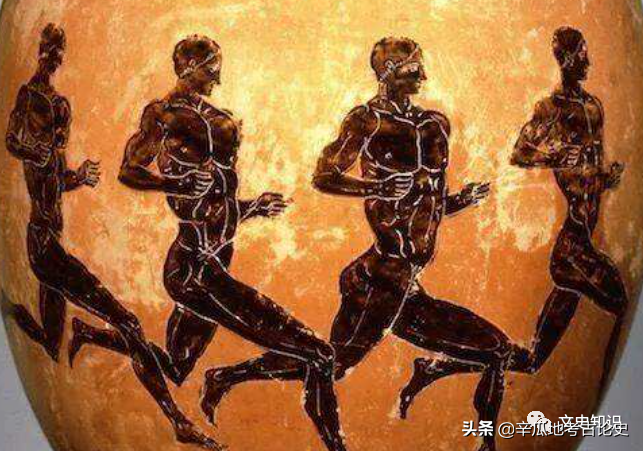

邱剑荣:古代奥林匹克运动漫谈

#冰雪2022#古代奥林匹克运动,起源于古希腊文明,且与这一文明的兴衰荣辱共存亡。可以说:它是古希腊文明史中一颗最璀璨夺目的明珠。我要新鲜事2023-05-31 20:48:320000新时代百项考古新发现丨山东章丘焦家遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:58:590003谢一峰:破碎与重生:从铜雀台到七宝台

田晓菲的近著《赤壁之戟:建安与三国》对曹魏都城中最具政治象征性的景观铜雀台的分析,与巫鸿、郑岩等对艺术碎片、废墟的研究可谓异曲同工。铜雀台从曹魏时的高耸云端俯眺八极,到北齐时让位佛塔被废弃,直至宋时破碎后的铜雀瓦制成铜雀砚,贯穿起的是政治、文学的曲折变迁史,废墟碎片本身不断产生新的意义。而类似武则天时代的七宝台这样融入了新建筑的残片,或许又有另一段不同的新生故事。壹我要新鲜事2023-05-27 01:18:100000说说NBA球队的成功之道——选秀篇

我要新鲜事2023-06-01 00:34:230000