讲座:何利群:对佛教考古“模式”概念的理解与思考

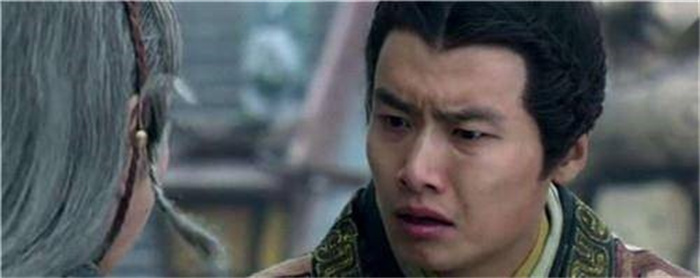

本文为“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第六讲讲座纪要。本次讲座的题目为《对佛教考古“模式”概念的理解与思考——以邺城考古发现与探索为实例》,主讲人为中国社会科学院考古研究所副研究员何利群。现将讲座纪要摘录于下,分享给大家。

何老师回顾,1986年,宿白先生综合武威天梯山、肃南金塔寺、酒泉文殊山、永靖炳灵寺及河西等地所出北凉石塔,总结出中国新疆以东现存最早的佛教石窟模式——凉州模式。1991年,先生在《云冈石窟分期试论》的基础上,又提出了“云冈模式”,从而将“模式”概念进一步深化和发展。本次讲座何老师主要结合对宿先生论文的学习和自身工作经历,从基本含义、要素、形成背景、影响等方面,阐述对佛教考古“模式”概念的理解与思考。

图1:讲座现场

图1:讲座现场

一 “模式”的基本概念

在古典涵义中,“模式”意为事物的标准样式,如《魏书·源子恭传》中的“两京模式”。在现代意义中,“模式”一般指可以作为范本、模本、变本的式样。何利群老师认为,宿先生或受“两京模式”的启发,从古典涵义中引申出“模式”概念。

二 佛教考古“模式”的要素

何老师认为,“模式”的形成与发展,首先应该具备宿先生提出的三项先决条件,其一要考虑所在地域的政治经济地位,以及由此导致的人力、物力和财力的集聚程度;其二是最高统治阶层对佛教的态度,以及佛教思想的发展和经典传译情况;其三是与西域诸国及周边地区的交通和文化交流关系。其基本要素还应包括本土的原创性和一定范围内的影响力。所谓原创性,是指融合本土和外来各种文化因素及技术传统而形成的一种全新体系,其内容和形式应具有鲜明的时代特征和独树一帜的艺术风格。而影响力反映的是模式概念中的共同利用性和重复利用性,忽视影响力则容易以偏盖全,片面夸大了某些地方因素和特例,由此导致模式概念的滥用。自宿白先生提出“凉州模式”和“云冈模式”后,学界曾先后提出多种模式,如“龟兹模式”、“长安模式”、“青州模式”、“邺城模式”等,但哪些适用、哪些可归并,仍需长期持续讨论。

三 邺城考古发现及收获

何老师接着以邺城考古所获材料和认识,介绍了自己对“邺城模式”的理解。公元3-6世纪,邺城作为建安文学发祥地、多元文化碰撞地、都城规划肇始地和佛学弘传中兴地,在我国历史时期考古中占据重要地位。自2000年以后,中国社会科学院考古研究所在邺城遗址先后发掘了赵彭城北朝佛寺、核桃园北朝佛寺、北吴庄造像埋藏坑等。

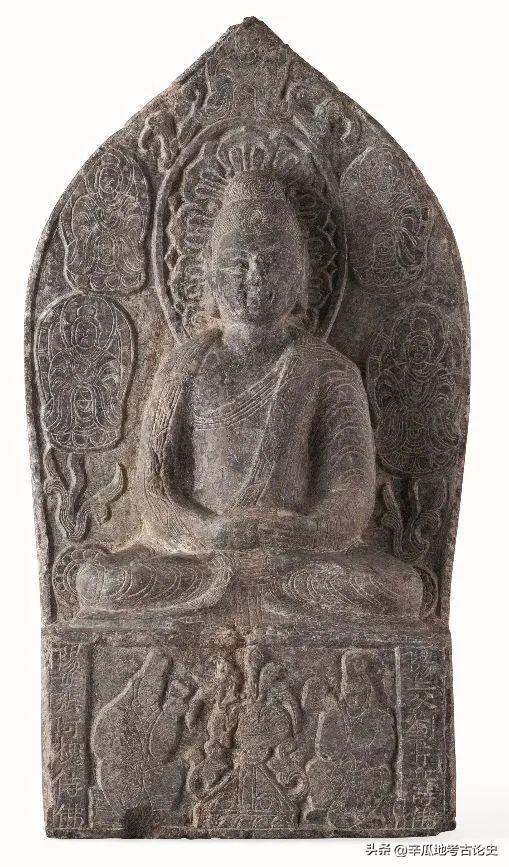

何老师详细介绍了各遗址发掘情况,并根据北吴庄造像,将邺城地区北朝时期佛教造像划分为四个阶段:第一阶段即北魏中后期,时代约当于公元5世纪末北魏孝文帝迁都洛阳(494年)前后,造像均为青石质,特征与同时期的云冈石窟一期和二期早段造像样式一致,如谭副造像和刘伯阳造像等;第二阶段为北魏后期-东魏前期,时代约当公元6世纪初至6世纪中叶之前,造像特征与6世纪初龙门石窟造像相近,反映的是北魏孝文帝迁都洛阳全面实行汉化政策后,摹仿南朝造像而出现的新样式,如法容造像、张雄造像等;第三阶段为东魏后期-北齐前期,时代相当于6世纪中叶,即东魏孝静帝武定初年至北齐文宣帝天保初年,造像样式主体延续前一阶段褒衣博带式的风格,但在细部发生了变化,如僧略造像等;第四阶段即北齐中后期,造像型式与前段相比发生了重大变化,常以透雕双树作为背屏,北齐新样式佛像为主尊,衬托以龙塔璎珞装饰,此类“龙树背龛式”造像在天保年以后广泛流行,是邺城地区北齐中后期佛教造像的典型样式,并对河北、河南、山西、山东等地造像产生了一定影响。

图2:刘伯阳造释迦像

图2:刘伯阳造释迦像

图3:法容造像

图3:法容造像

图4:僧略造释迦像

图4:僧略造释迦像

图5:北齐龙树背龛式造像

图5:北齐龙树背龛式造像

四 相关问题探索

何老师认为,邺城北齐时期发展出的新样式自成系统,且对周边区域产生了较大影响。更重要的是,佛教造像只是文化遗存的一部分,配合着政治体制、都城建设、墓葬制度、佛学传承以及相关工艺技巧,邺城形成了一个整体的文化面貌,对隋唐产生了持续广泛的影响。因此“邺城模式”是一个系统概念,佛教造像是其具象表现之一。

此外,邺城的造像产地和工匠系统也值得注意。早年的研究往往将邺城地区的白石造像归入定州系统,认为石材和工匠均源自曲阳。根据新发现的造像题记如“採匠京都”,及对小南海石窟附近石材的考察,可见与邺城造像一致的青石和白石,可初步推定邺城地区的造像应该在当地开采和制作。

最后,何利群老师就佛教考古模式概念在考古学文化上的定位问题进行了理论探讨。20世纪80年代,苏秉琦先生提出考古学文化的区、系、类型理论,指出区是块块,系是条条,类型是分支。佛教考古长期强调分区与分期研究,分区就是区系类型中“区”的问题,而分期则是通过类型学来解决,而“系”是将个体与整体的关系联系起来中间环节。何利群老师认为,宿白先生提出的“模式”概念介于分区和分期之间,其内涵接近于“系”。

《中国石窟寺中长期计划(2021-2035年)》提出建立科学、系统的时空框架与发展演变谱系是中国石窟寺考古的基础研究工作,这里的时空框架即分期与分区,发展谱系实际就是“模式”的范畴。对于佛教考古“模式”概念的思考有助于深化中国石窟寺考古学研究体系,进一步探索具有中国特色的石窟寺考古理论与方法。

弑神枪是谁的兵器 弑神枪是什么级别的法宝(魔主罗睺)

弑神枪是魔祖罗睺的兵器,弑神枪是先天至宝级别的法宝。相传在宇宙刚刚开辟的时候,有一团并没有被开发的混沌,在混沌里面孕育着一株创世青莲,正是因为这一朵创世青莲引来了盘古。盘古在这株青莲旁边一直守护着,等到莲花开放的时候,就是真正的开天辟地,盘古借着这个莲花的道韵,成功的证得了大道。我要新鲜事2023-08-23 17:53:500004小霸王孙策墓被盗经过,墓砖有铭文“万岁永藏”,挖出宝物甚多

原题:孙吴九大皇家陵墓之孙策墓本文作者倪方六孙坚不只自己厉害,他的子女在三国时期也都是风云人物。《三国志》称,孙坚生四子,孙策、孙权、孙翊、孙匡。东晋人虞喜的《志林》则称,“坚有五子:策、权、翊、匡,吴氏所生;少子朗,庶生也。”孙坚还有一女,名叫孙尚香。我要新鲜事2023-05-27 14:40:030000古代墓葬中发现星座 难道古人也相信?(古代星座)

古人们已经学会了观测星象,但并不一定相信星座。在我们人类的文明历史当中,墓葬都是人们研究历史,了解过去的一个重要方式,在很多的古墓当中都是记载着充足的古代人们的生活以及文化信仰等等,让我们在了解古代人的时候有了一些可以参照的资本,而且随着对于古代墓穴的研究我们可以发现,古代人所掌握的知识或许并不比现在除了科学之外的少很多。墓穴壁画我要新鲜事2023-04-22 22:00:440000苏秉琦:重建中国古史的远古时代

小瓜按:这篇文章为苏秉琦先生为《中国通史》第二卷写的序言,被学界奉为经典,但是文章太长,建议收藏慢慢研读学习!一本卷是多卷本《中国通史》的有机组成部分,要求它从考古资料探索有文字记载以前的原始社会的状况。上起人类的原始,下与夏商周对接,涉及中国史前考古学及其相关学科研究对象的各方面,理论与实践相结合的诸课题。我要新鲜事2023-05-28 21:16:320000秦始皇女儿的墓被发现 现场一片哗然(公主墓穴)

秦始皇的女儿在下葬之前被胡亥折磨。当我们说起秦始皇后代的时候,大家可能会想到公子复杂以及公子胡亥,毕竟这是在历史上有过浓墨重彩的两个人,其实很多人不知道秦始皇还有一个女儿。这个女儿也是备受秦始皇的宠爱,她的名字叫做嬴阴嫚,只不过在历史上,嬴阴嫚并没有那么大的名气。因为她对于整个时代的发展并不会造成太大影响。嬴阴嫚的墓穴我要新鲜事2023-07-09 12:56:390002