日本推算西汉时中国非农人口达33%,清朝仅6%,古代咋成城里人?

古代城乡人口比例有多高?

本文作者 倪方六

做城里人好,还是农村人好?现在成了热议话题。

如果放在30年前还不是问题。在农业生产落后、经济条件跟不上的情况下,当然是做城里人好。

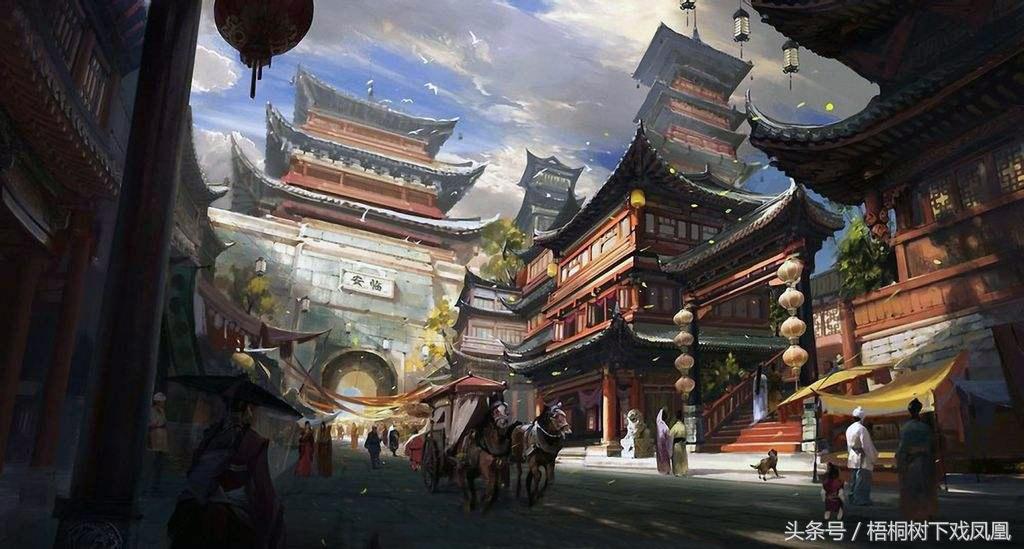

(城市街头)

(城市街头)

(农村街头)

(农村街头)

所以,在30年前那波“农转非”热潮中,很多人为脱去了农籍而高兴,而感觉“高人一等”,因为从“农业人口”变顾了“非农业人口”。可是,三十年河东,三十年河西,现在好多人成了“城市农民”,后悔当年“农转非”,真正的农村人现在有地有房有粮,种田还有补贴,永远不愁失业和没房子住——让整日奔波的城里人羡慕不已!

中国古代的情况如何?古代也有“城市农民”,但与现代的城市农民不同,他们可以在农村拥有田地、房产,虽然住在城镇,但不少人仍以农业生产为主。

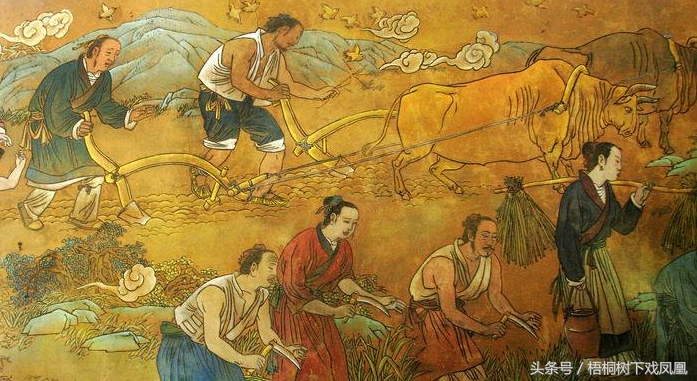

(农民耕种图)

(农民耕种图)

古代中国的农业人口与非农业人口的比例是多少?很难有一个准确的数据,现有的一些说法都是根据史料上的记载推算出来的。如日本学者牧野巽曾根据《汉书·货殖传》中李悝的说法,从战国时期粮食的产量与消费量,推算出当时中国的农业人口与非农业人口的比例为6:4,非农业人口达33%。在此基础上,名叫宇都宫清吉的另一名日本学者,推算出西汉时的城市人口,约占全国总人口的30%。

这一比例很高了,领先当时的世界,比“改革开放”前的现代中国还高。

(古代城里人)

(古代城里人)

据公开资料,1978年中国城乡居民的比例仅为17:83。中国学者近年也在研究,得出的比例同样不低——西汉时非农业人口占全国总人口比例达27.7%。

别不相信,至少在上古周代时,中国就有专人管人口统计了。《周礼·秋官》中的“司民”,即是负责人口统计的,“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版”。

但是古代并无“非农业人口”与“农业人口”的统计学概念,有相应的概念。

(古代城市)

(古代城市)

唐宋时,管住在城里的人家叫“城厢户”、或“城内户”、“在城户”、“坊郭户”等,相对应的农村人口则称为“乡村户”。

随着城镇化的普遍,古代“城里人”的总数在绝对增加,但因为农村人口增长更多,城市人口占总人口的比例曲线,是呈下降状态的。如南宋,《中国人口史》(第三卷)得出的结果,“城郭户”在总人口中的比例为12%左右,而在到清朝,城里人绝对总数超过2000万,但占全中总人的比例是在进一步下降,仅为南宋的一半左右,约6%。

很显然,城市生活质量高,古代的农村人也想变为城里人。但古代也存在户籍限制,古代的户籍制度对古代的城镇化进程有很大的影响。

(古代城池)

(古代城池)

在古代中国,一向是限制非农业人口转移的,反对“农转非”,这与政府征收“人头税”、“农业税”有很大关系,也与重农耕的思想有关系。

但是,户籍限制不了农村人口向城镇转移,谁不想到城里享受更好的生活质量?特别是在饥荒年代,由于城里福利(赈济措施)及时,农民纷纷背井离乡,来到城里找活路,城里往往因此出现大量的无业流民。

对这些没有城市户籍的“农民工”怎么办?各朝采取的手段并不一样,南宋政府采取分别对待的办法,疏赌并用。

(古代客店)

(古代客店)

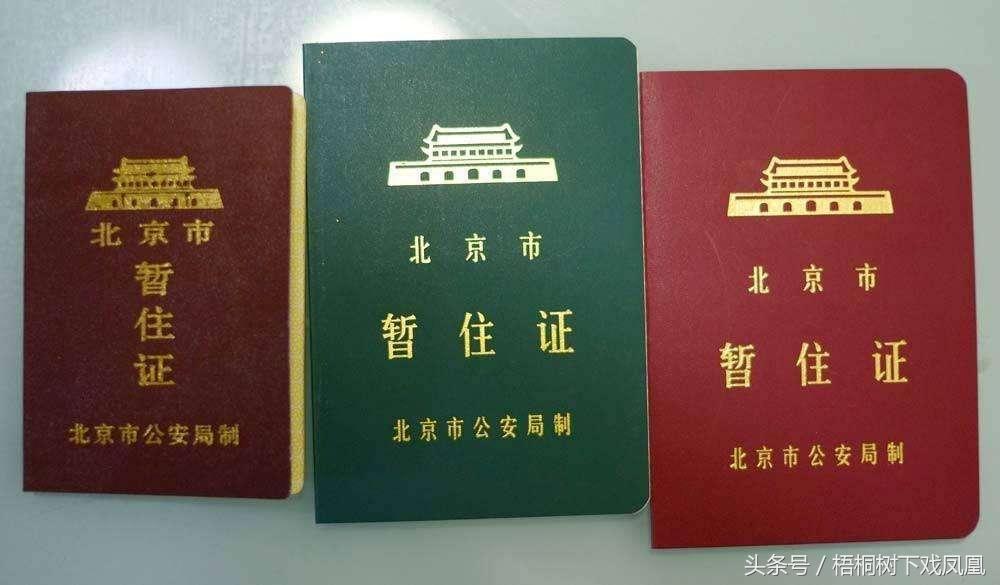

首先对流民设立临时户籍档案,在身份核实清楚后,发给相当于现代“暂住证”一样的收执。古代的暂住证含金量很高,凭收执可以领取钱、米等福利,流民离开时,要销毁收执。另一方面允许投资性农转非,有钱有条件的流民可以转为“非农业人口”,花钱买到大城市户籍。

宋朝一般三年“农转非”一次,因政府三年进行一次户籍划分和变更登记,如绍兴十二年(公元1142年)便曾办了一批“农转非”。

(现代暂住证)

(现代暂住证)

据《宋会要·食货》记载,当时户部上奏,“西北流寓之人候合当造簿年分推排施行”。这些属于城市黑户的所谓“西北流寓之人”,遂被划入非农业户口,拿到在都城临安(今杭州)的长期居住权,幸运变为“城里人”。

当然,古代流民能获得城市户口的机会是有限制的,而且城市,特别像都城临安这样的大城市,根本容纳不了那么多流民,一般还是动员他们回乡种地,或是住到城郊区去。对愿意回乡的,政府会给予鼓励,或资助钱粮,或免征赋税。

不只宋朝如此,其他朝代也多会这么做,鼓励大家当农民,与眼下正好相反。

(古人生活)

(古人生活)

「考古词条」青铜时代 · 喀左铜器窖藏

西周初年燕国祭祀山川时埋藏的青铜礼器。发现于辽宁省喀左县西南大凌河两岸丘陵地带的山岗上。1941年以来已先后发现6次。所出铜器的年代属西周初期或商末周初。▲“父乙”簋1941年,咕噜沟村出土1件周初的铜鼎,高50多厘米,重70余公斤,有铭。1955年,马厂沟出土16件周初铜器,其中有鼎、甗、簋、盂、罍、卣、壶、盘和鸭形尊等,盂的铭文为“匽侯作□盂”,系燕侯所作的盛食器。我要新鲜事2023-05-27 20:17:050002王迅:从商文化的分布看商都与商城

商都与商城的研究是考古学界和历史学界普遍关注的重大学术课题,研究者们曾围绕这一课题挥毫泼墨,发表了不少重要论著,取得了多方面的成果。以往的研究,多从商都与商城的规模、形制、布局、建筑特征和年代分期等方面考虑问题。这里,我们以商文化的分布为主要着眼点,具体分析考古发掘所见商都与商城在商文化分布区域中的位置,进而结合其他情况,对这些商都与商城的作用与性质问题进行初步探索。我要新鲜事2023-05-25 16:11:360002与四大文明并称的玛雅古文明,是怎样灭亡的?

关于玛雅古帝国[1]的衰落和灭亡,各方面的专家提出了诸多不同的原因——地震;极为剧烈的气候变化;疟疾和黄热病的反复流行;外族征服、内战。在建筑和雕塑方面经过一段时期的强制生产之后,古玛雅人的智慧和审美能力枯竭,随之而来的是相应的社会衰败、政治衰落和政府解体;最后,由于古玛雅人的农业体系未能满足不断增长的人口需求而导致经济崩溃。让我们更仔细地研究每一种说法,然后再在它们之间选择取信哪一种观点。我要新鲜事2023-05-26 03:49:290001海南发现迄今面积最大古墓葬群 出土了银器 玉石器等

海南省三亚市“多坟山”墓群是目前发现的面积最大的墓葬群,共有301座墓葬。这个墓群的历史可以追溯到宋朝,延续至民国时期。根据考古发现,墓主人的经济水平并不相同,有些墓葬用材考究、规整,表明主人经济实力较强,而有些墓葬则用材较杂,经济水平相对较低。我要新鲜事2023-04-27 19:23:400000江湄:傅斯年的“中国大历史”

0000