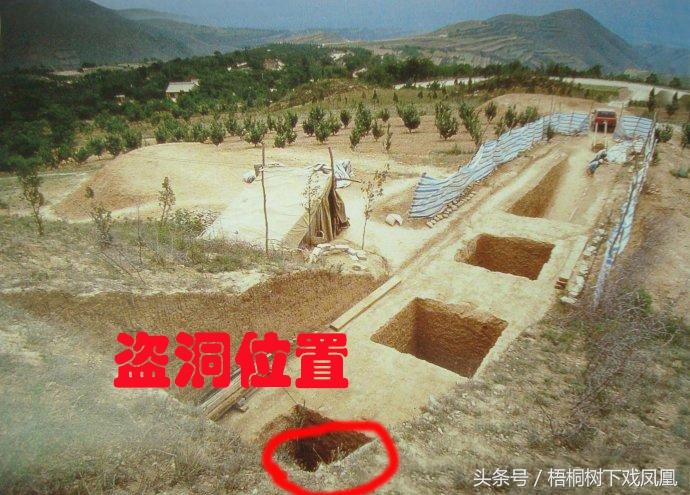

盗洞非常巧妙地打在太子墓上,推测不是当年知情人,就是盗墓高手

唐太宗废太子李承乾墓

本文作者 倪方六

在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说了房陵大长公主墓和长乐公主墓,这篇头条号来说说废太子李承乾的墓。

在原陕西省礼泉县烟霞乡东周新村西边,有一个呈圆锥形的封土堆,南北约6米长,高约2.5米,当地人世代相传叫“牛犊冢”。

(唐昭陵与陪葬墓)

(唐昭陵与陪葬墓)

为什么叫牛犊冢?埋的是牛犊子?不对,是形容这座墓不大,与邻近的古墓相比,显得实在太小。

此墓距离唐太宗的昭陵约18华里,应该是陪葬墓。这会是谁的墓呢?

1972年10月至12日,昭陵博物馆对此墓进行了发掘清理,令考古人员十分意外的是,竟然是皇帝唐太宗李世民长子李承乾的墓。

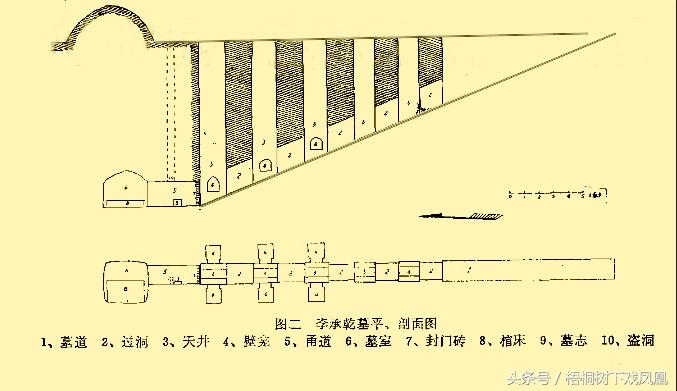

据考古简报,墓葬属于长斜坡土洞墓,由墓道、过洞、天井、壁龛、甬道、墓室构成,水平全长35.4米,朝向南偏东3度。

(昭陵博物馆)

(昭陵博物馆)

墓道为22度的斜坡道,紧接着是5节过洞与5个天井相间隔,在靠近里面的3个天井两壁下部,各有一对壁龛,共计三对,这些壁龛是为了放置随葬品而设计的。

接着即是进入墓室的甬道。在甬道中部靠近西壁顶上,发现一个古代盗洞。这个盗洞打在这个位置,既十分精准,又非常巧妙,不前不后,恰到好处,推则不是熟悉墓葬结构的知情人,就是盗墓高手,因为在这个地方打洞是最省事的,可直接进入墓室。

(唐墓道发掘现场)

(唐墓道发掘现场)

(李承乾墓平面剖面图,图源考古简报)

(李承乾墓平面剖面图,图源考古简报)

过了甬道就是墓室。近似正方形,四边稍向外扩张,东西边长2.6米,南北边长2.8米,顶高2.56米。墓室内有砖砌棺床,位置在墓室西壁。

由于墓早年被盗,加上自然破坏,打开墓室时,发现原被淤土充塞,棺床砌砖多被撬起。乱砖中夹杂着棺木朽块,但未见有骨骸。

墓内壁原有绘画,但因为人为和自然破坏严重,几乎全部脱落。

(李承乾墓志盖)

(李承乾墓志盖)

虽然被盗,但仍出土了一批随葬品,并发现了墓志一合。

墓志出土于甬道中段,志盖正方形,每边长49厘米,盖顶篆书“唐故恒山愍王墓志铭”;志石正方形,边长49厘米,厚9厘米。志文阴刻楷书,12行,满行13字,四周线刻十二生肖形象图案。与别的皇室成员墓志相比,李承乾的墓志书写较俗,刻工粗糙。

碑文内容不记生平事迹。全文118字,抄录如下:

大唐故恒山愍王、荆州诸军事、荆州大都督墓志铭王讳承乾,字高明,太宗文武圣皇帝长子。贞观十七年十月一日薨,开元廿五年十二月八日奉敕官供陪葬昭陵柏城内,京兆府礼泉县安乐乡普济里东赵村西北,去陵一十八里。妃苏氏招魂合衤付。开元廿六年岁次戊寅五月戊辰朔廿九日庚申,礼也。

(唐墓随葬品,非李承乾墓出土)

(唐墓随葬品,非李承乾墓出土)

出土的随葬品主要是陶俑一类,不见等级较高的三彩器。这些陶俑原系彩绘,发现时色彩多已剥脱,有一部分已经破碎。保存较完整的随葬品计有——

彩绘陶男立俑54件,高约20厘米;

彩绘女立俑1件,高9.5厘米;

男骑马俑10件,高约32厘米,长约27厘米;

陶立驼6件;

陶立牛10件;

陶猪6件;

陶羊10件;

陶鸡18件;

陶蹲狗8件。

这些动物俑,除立驼、立牛外,其高或长均不超过10厘米。

(唐墓壁画,非李承乾墓)

(唐墓壁画,非李承乾墓)

不论是出土墓志的规格、风格,还是随葬品的质地、款式,与李承乾曾任太子的地位不太相符,与一般陪葬昭陵的宫女墓等级差不多,太简单或说寒酸了。

为什么会这样呢?这应该从李承乾的生平简历说起。

唐太宗共有14个儿子,21个女儿。李承乾为唐太宗的长子,母亲是皇后长孙氏。李承乾小时聪明可爱,唐太宗对这个大儿子抱有厚望,从起名“承乾”就可以知道,唐太宗是希望将来他能继承大唐江山。而根据古代“立嫡不立庶,立长不立幼”的原则,李承乾也理应成为唐太宗的皇位继承人。

事实上也是这样,李承乾在8岁时就被立为太子。

(唐太宗画像)

(唐太宗画像)

但随着年岁增长,李承乾出现了变化。首先是他常年身体不好,腿走路有点瘸,不良于行。更不好的是品性变劣,学会了阳奉阴违、不听劝勉,兄弟交恶。又因遭唐太宗批评,男宠被处死,父子产生隔阂,心生怨恨。

贞观十六年(公元 642年),李承乾对有夺位野心的胞弟李泰动了杀念。在暗杀失败后,与汉王李元昌、城阳公主的驸马都尉杜荷、侯君集等人勾结,干脆起兵逼宫,但最后政变败露,逼宫失败。李承乾被废为庶人,徙于黔州。不久,死于徙所。参与政变的赵节、杜荷、侯君集皆处死。

(李承乾,现代影视形象)

(李承乾,现代影视形象)

据墓志,李承乾死于贞观十七年十月一日(公元643年11月17日) 。虽然李承乾图谋不轨,心怀鬼胎,但唐太宗对这个大儿子还是很有感情的。据《旧唐书》,接李承乾死讯后,唐太宗为此废朝,“葬以国公礼”。

虽然唐太宗对李承乾有感情,但李承乾死后并未能及时埋进昭陵陪葬区。一直到唐玄宗时才得以陪葬昭陵,这是李承乾的孙子、曾在天宝年间担任宰相的李适之再三申奏后的结果,几次上疏,请求将其祖父归葬昭陵园内。

(唐太宗昭陵)

(唐太宗昭陵)

唐玄宗于开元二十四年(公元736年)八月二十七日下诏,追赠承乾为恒山王、荆州大都督,谥号愍。次年十二月八日诏陪昭陵,二十六年(738年)五月二十九日迁陪昭陵。据《旧唐书》,“葬礼甚盛。”

看到这里,大家应该明白曾为太子的李承乾墓和随葬品为什么太简单和低级了,他死时是庶人之身。

最后说一下,根据无一点骸骨的遗迹情况来分析,也许李承乾的尸骨并没有运回来,而实行了招魂葬陪葬昭陵的,可能是李承乾的衣冠冢。

(唐墓考古现场)

(唐墓考古现场)

欢迎订阅我的专栏——

汉代古墓玉器制作之谜:探索艺术与文化的交汇

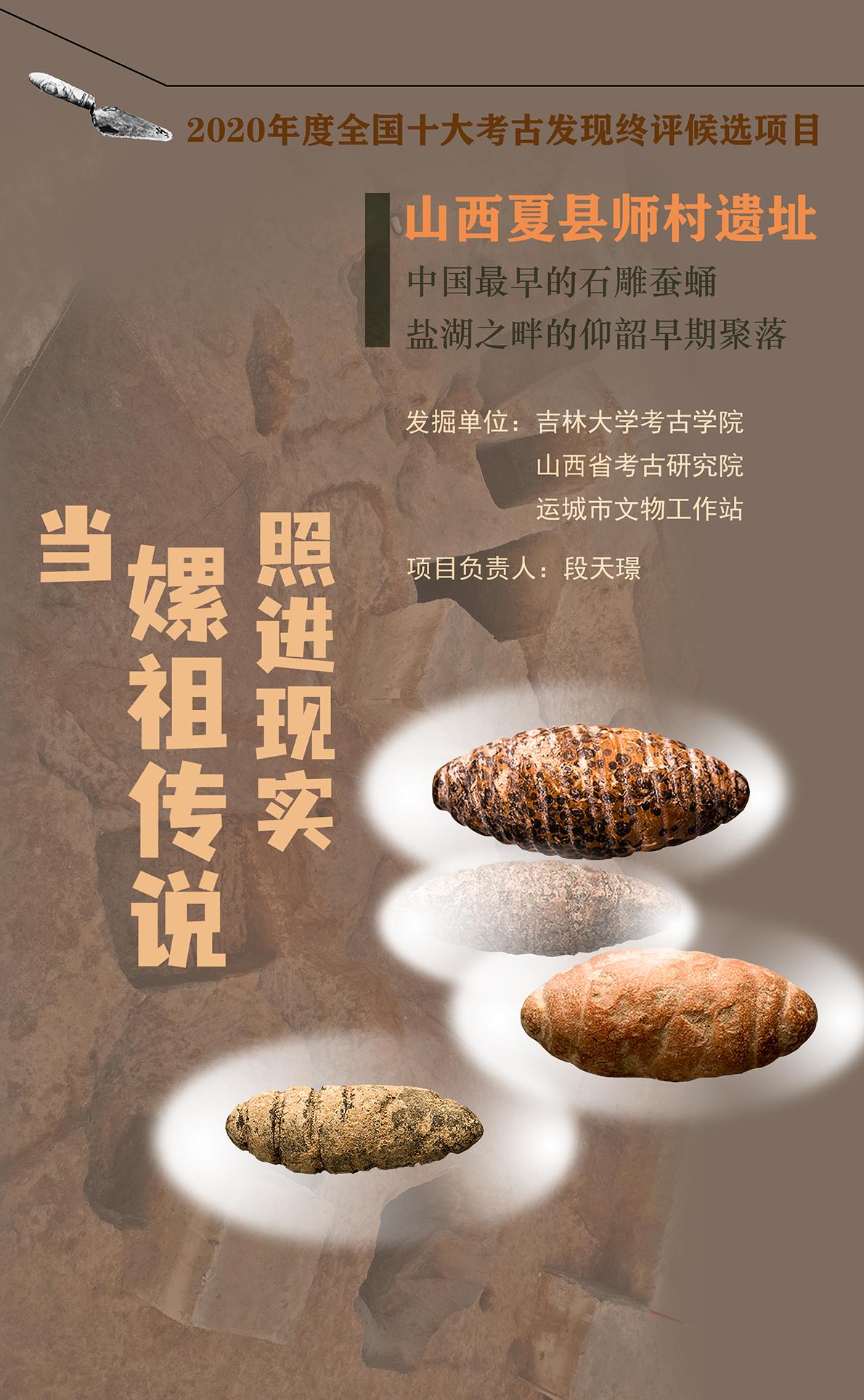

汉代古墓玉器,是我国古代玉器工艺中的一个重要篇章,其独特的制作工艺和艺术风格成为了当时文化和审美的精华。从专家的角度出发,将深入分析汉代古墓玉器的制作过程,以及其与当时社会文化的紧密联系。汉代古墓玉器的主要材料是软玉,这种质地细腻、色泽温润的玉石非常适合塑造各种器物的形态。制作工匠会在制作前精选适宜的玉石,并进行切割和打磨,使其呈现出所需的轮廓和形态。我要新鲜事2023-08-22 15:28:510000当嫘祖传说照进现实——山西夏县师村遗址

(海报设计:曹秉进)▲山西夏县师村遗址视频资料发掘单位吉林大学考古学院山西省考古研究院运城市文物工作站项目负责人段天璟#十大考古#山西运城盆地是探索中国文明起源与发展问题的核心区域之一。师村遗址位于山西省运城市夏县县城西南15公里处,距运城盐湖7公里,地处青龙河故道河曲地带,是目前晋南揭示出的内涵最丰富的仰韶早期聚落遗址。▲图一师村遗址位置示意图我要新鲜事2023-05-07 18:38:540001斯基龙:北美洲小型食肉恐龙(长1米/生活在侏罗纪早期)

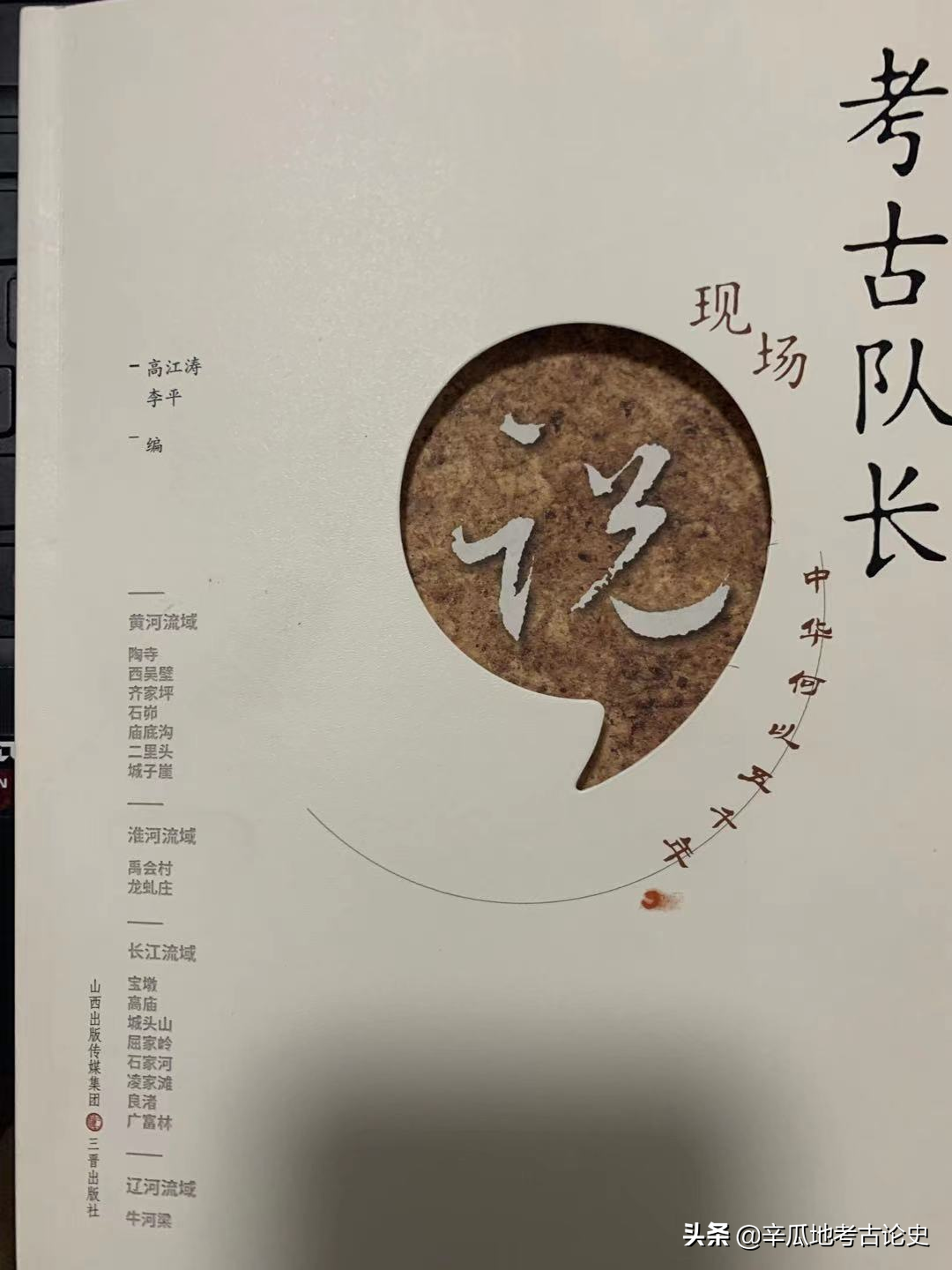

在恐龙称霸地球的几亿年里,出现了很多巨无霸,比如恐龙之王霸王龙,最可怕的恐龙棘龙等;相应的也出现了许多迷你恐龙,比如佛舞龙、喙嘴龙,还有今天要给大家介绍的斯基龙,它体长仅一米,一起去看看吧!斯基龙基本资料体型:斯基龙是发现于北美洲美国的一种小型食肉恐龙,它体长1米,在目前已知的774种恐龙中排在第641位,生活在距今2.06亿年-2亿年前的早侏罗世。我要新鲜事2023-05-08 02:04:5500014大流域18处遗址22位学者带你看中华何以五千年?

又到了一年的开学季,我也收到了前辈学者寄来的书《考古队长现场说中华何以五千年》翻了一下,图文并茂,22位田野一线的领队大人,将与中华文明形成息息相关的十八处遗址娓娓道来。咱们可以一起好好学习下,就当做新学期的开胃菜吧。我要新鲜事2023-05-31 21:21:470001潘达于:1951年捐赠西周宝鼎,后又捐赠上百文物:我相信共产党!

1951年7月,上海市文物管理局收到了一封信件,信中的内容让看到信件的专家们都吃了一惊:写信的人表示,她家中藏有两座西周宝鼎,愿意捐献给国家。专家们起初还有几分怀疑,可是真正看到捐献者捐献的宝鼎之后,心中就只剩下激动了——这两座宝鼎都是早就盛名在外,分别是大孟鼎和大克鼎。我要新鲜事2023-08-01 18:07:300000