民间有一种挖坟刨尸风俗,却不是盗墓,只拾骨头,有一大忌讳

中国民间的复葬风俗

本文作者 倪方六

魏晋南北朝时期,人口流动频繁,客死异乡者甚多,流行起复葬风俗。

在民间,复葬又叫二次葬,迁葬。就是将墓穴挖开,取出尸骨另地安葬,这在现代都流行。有的迁葬甚至不只一次,三次、四次都有。复葬造成的情况是,一个人死后会有不同的墓地,为后世辨其真身葬地留下疑问。

(挖墓)

(挖墓)

南北朝时,宋武帝刘裕元配臧氏先葬丹徒,后迁葬建康(今南京),这便是古代较为典型的复葬。

复葬风俗较为古老,有学者考证,在原始社会便出现了。

1958年至1959年,在陕西华县考古发掘的元君庙仰韶文化墓地,曾经发现了几座“空墓”。事后的考古报告分析,这些空墓都经过扰动。从墓内存在完整陶器却只有极少数人体残骨来看,扰动这些墓葬的动机在于取得尸骨,而不是为了获得随葬品的盗墓行为。据此可以推测,这就是早期流行的“复葬”风俗。

(拾出骸骨)

(拾出骸骨)

这种挖坟刨尸复葬风俗,在每个朝代都存在。《隋书·地理志下》,荆州的土人便有复葬习俗:人死后,即将尸体抬到家院中,而不放在室内。收殓后送到山里,在13年后,选一个好日后,由死者的女婿亲手把遗骨装入一口准备好的小棺材,重新安葬,称为“拾骨”。拾骨时也有讲究,“除肉取骨,弃小取大。”

这种“除肉取骨”是古代常见的葬俗,而且起源时间很早。《墨子·节葬下》:“楚之南有炎人国者,其亲戚死朽其肉而弃之,然后埋其骨,乃成为孝子。”

(拾出的人骨)

(拾出的人骨)

(考古挖出的老棺)

(考古挖出的老棺)

一般在家里不平安,多灾多祸时,就会想到将已故亲人改葬,认为可能之前葬到了凶地。

复葬还有一种特殊的形式:洗骨。

“洗骨葬”就是将埋葬多年的死者尸骨从墓内挖出,用水洗刷后另行安葬。这可不是盗墓,但这种葬法骇人,不少人难以理解,也无法接受。

其实这种葬法有巫术的成份,一般也是家人有病,或是遇到不幸时,才会想到给已故亲人“洗骨”,认为其在阴间作祟,洗骨便是“除祟”。

(堆起坟头,复葬完成)

(堆起坟头,复葬完成)

《梁书·止足列传》记载,当年在衡阳这个地方便有这种风俗:“山民有病,辄云先人为祸,皆开冢剖棺,水洗枯骨,名为‘除祟’。”

洗骨以白为好。清人李宗防《黔记》记载,贵州地区的某些苗人有洗骨风俗,下葬一两年后,便挖开墓穴,开棺取骨,用水清洗,洗到骨头没有一点污点,成为真正的白骨才行。只要家人有病,认为是祖先的尸骨不洁,便 会如从地里拔出萝卜一样,将遗骨取出用水洗洗,最多洗骨七次(有的地方是最多洗三次),这种葬俗因为在贵州苗人民间流行,被称“洗骨苗”。

为了让尸骨尽快腐烂,露出白骨,有时还人工“催腐”,甚至用开水烫。乾隆《开化府志》记载,普马族人死后,“不论男女,俱埋于掌房之下常行走处,每日以滚水浇之,俟腐,取出,以肉另埋,骨则洗净,用缎带盛之。”

(挖老坟)

(挖老坟)

对何时行复葬,不同民族有不同的讲究。有的一两年、有的三年,有的五年,有的十三年,有的二十年,但一般是三年。

据《清稗类钞·丧祭类》“六额子之葬”条,在清代,贵州有叫“六额子”的苗族部族,“人死年余,延亲族祭墓,发冢开棺,取骨洗刷令白,以布裹之。复埋三年,仍开洗如前。如此者三次乃已。”

复葬(拾骨葬)具体过程中,有一大忌讳,就是挖出的骸骨禁太阳直照,老话说阴阳有别,鬼魂怕光。所以在复葬过程中,须打伞遮光,直至下葬。

(拾骨用大口坛子,客家叫“骨甏”,又称“金斗罂”)

(拾骨用大口坛子,客家叫“骨甏”,又称“金斗罂”)

湖南省博物馆被盗走惊世文物,盗贼才17岁,死刑只能缓两年执行

1983年湖南省博物馆盗案本文作者倪方六别以为敢偷窃博物馆的都是江湖大盗,有的也就是普通盗窃走上邪路的。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号要说的案犯,就是这样的人,被抓获时还是个大孩子,因为未到18岁法定年龄,判处死刑后只好“缓期两年执行”。大家都记得湖南长沙马王堆汉墓出土2000多年前不腐女尸吧,这起盗案中被盗的最重要文物,就是她身上剥下来的衣服、超级国宝——仅有49克的素纱蝉衣。我要新鲜事2023-05-26 22:24:140001地下文物看陕西:汉朝皇帝的离宫别苑

为了满足帝王的享乐需求,汉长安城郊外还兴建了众多离宫别苑。其间广布山川林系,蓄养大量珍禽异兽。栽种各种名花异木。我要新鲜事2023-05-28 18:55:590000打造文化遗产保护利用国家队的思考与实践

本文刊登于《中国文物报》2月10日第5版《中国文物报·保护专刊》投稿邮箱[email protected]文化遗产是人与自然相互作用的产物,是凝聚了人类智慧和社会活动的自然产物,是人类社会发展历史和文明进程的实证。文化遗产具有多重价值,其中的时代价值是增强文化自信,建设社会主义文化强国,凝聚中华民族伟大复兴精神力量的根本所在。我要新鲜事2023-05-06 13:47:500001林梅村:丝绸与中国文明

论地理,欧洲跟中国遥相睽隔,然而艺术史家和文明史家知道,这地域的悬隔未尝阻碍东西方之间所建立的必不可少的相互接触,跟今天的常情相比,古人大概比我们要坚毅,要大胆。商人、工匠、民间歌手或木偶戏班在某天决定动身起程,就会加入商旅队伍,漫游丝绸之路,穿过草原和沙漠,骑马甚或步行走上数月,甚至数年之久,寻求着工作和赢利的机会……我要新鲜事2023-05-26 12:28:460000林鹄:永不加赋的背后

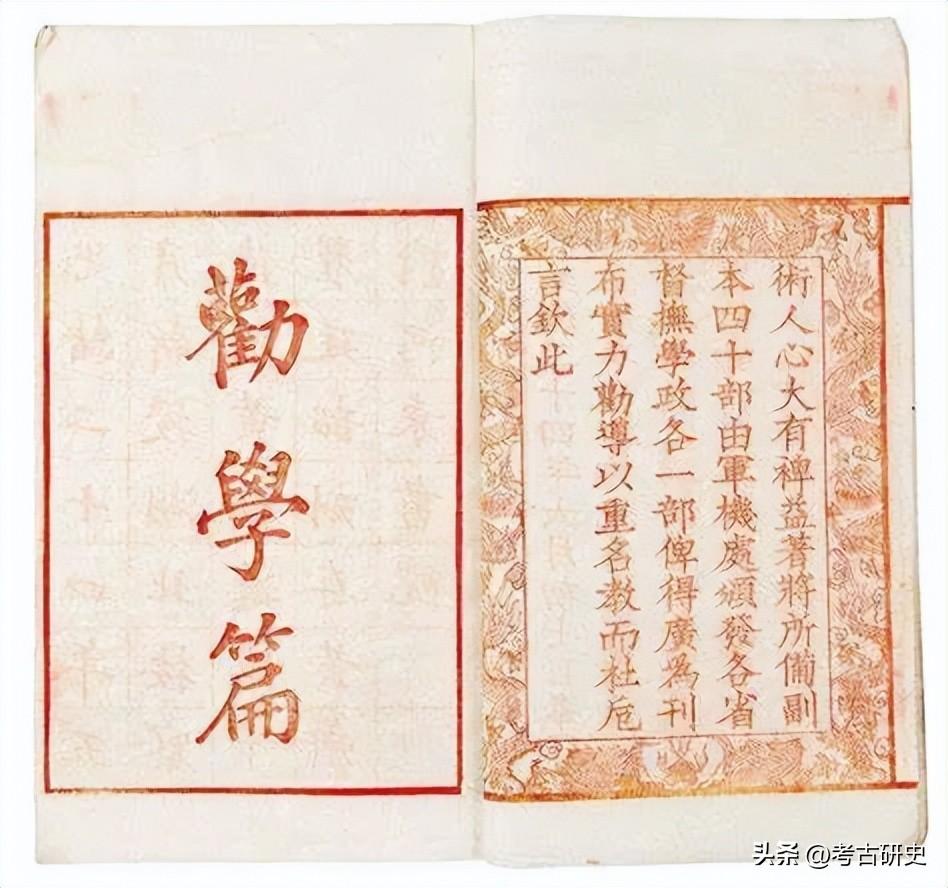

一八九八年,大清光绪二十四年,按照干支纪年又称戊戌,正当康有为上书要求变法的同时,湖广总督张之洞刊行了著名的《劝学篇》,核心内容之一是教导国人忠于朝廷。为此张之洞列举了大清超越历代王朝的十五项仁政,其中首屈一指的是“薄赋”—老百姓纳税少,主要证据就是康熙五十一年(一七一二)昭告天下的“永不加赋”国策。《劝学篇》(来源:nfpeople.com)我要新鲜事2023-05-25 11:19:070002