刘海旺:河南夏文化考古新发现

2020年,“考古中国·夏文化研究”项目拉开了序幕,再次掀起了学界关于夏文化探索的热潮。

根据文献记载可以知道,夏王朝主要活动在豫西晋南地区。河南作为夏王朝主要的活动区域,留下了较多的踪迹。“考古中国·夏文化研究”项目立项后,河南省文物考古研究院重启王城岗遗址、瓦店遗址、稍柴遗址、古城寨遗址等的考古发掘工作。而且,近年来随着考古工作的深入发展,河南考古工作者立足课题意识,除了主动开展夏文化重要遗址的发掘、研究工作,在配合基本建设过程中十分注重夏文化相关遗址的发掘工作,相继发现了淮阳时庄遗址、叶县余庄遗址和孟州禹寺遗址等。已经持续发掘60年的二里头遗址近年也取得了较大收获。

01 登封王城岗遗址

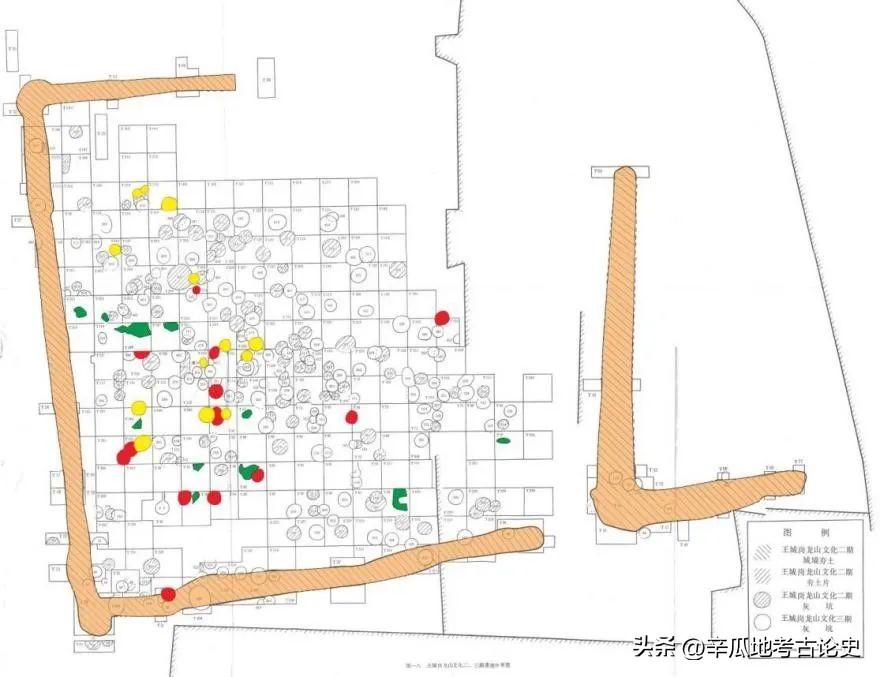

重新启动对王城岗遗址的考古工作后,考古工作者在原来发现的基础上首先在大城范围内进行了全面的考古勘探,同时,按计划进行有重点的小面积考古发掘,确认在东部小城外存在较为丰富的龙山文化堆积,大城内有二里头文化和二里冈文化的连续堆积。王城岗遗址还需要进一步深化认识和研究。

登封王城岗遗址

登封王城岗遗址

02 禹州瓦店遗址

2020年,考古工作者首先对瓦店遗址以前发现而没有清理完整的大型祭祀遗存进行了发掘,发现有较多的瓮棺、墓葬、螺壳堆积等。通过勘探还发现了多条沟状堆积,它们将遗址分割成不同的区域,推测这或许与种植水稻有关。另外,还发现了城墙遗存迹象,这就为进一步认识遗址的布局提供了新的重要考古线索。

禹州瓦店遗址

禹州瓦店遗址

03 叶县余庄遗址

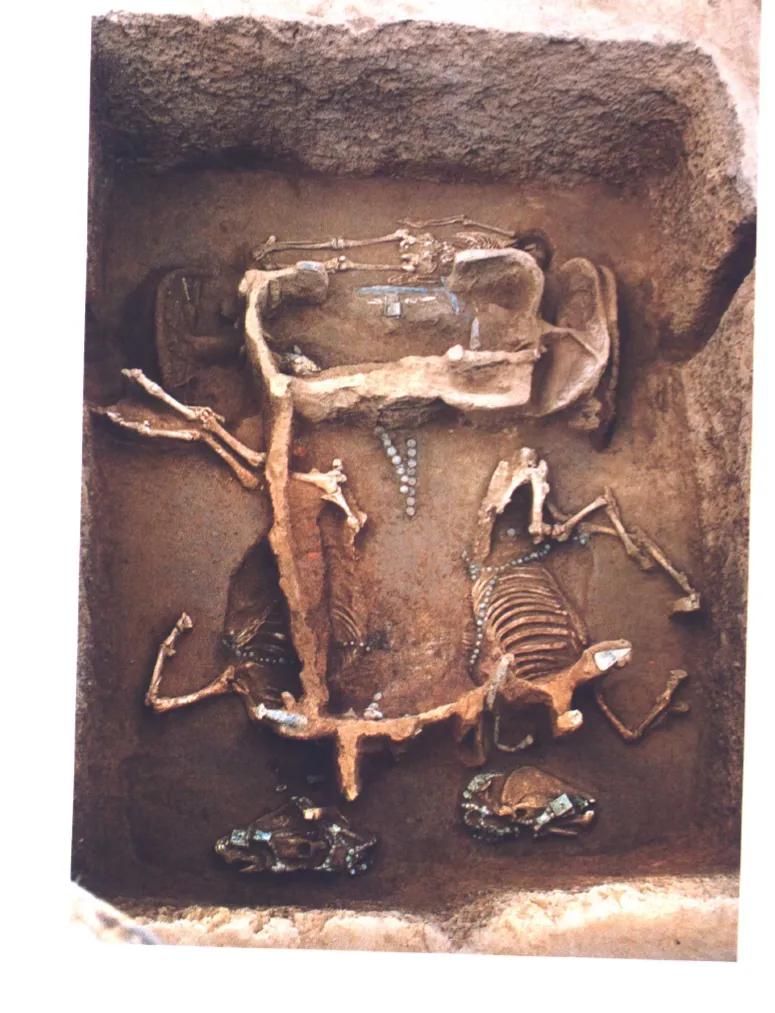

该遗址系配合基本建设抢救性考古发掘过程中的新发现,面积近200万平方米,发现10余座龙山文化高等级墓葬,其中M10随葬陶器33件,包括鼎、簋、豆、觚、杯等,还发现有铜器残片,礼制色彩浓厚,是目前在河南境内发现的随葬器物最为丰富、规模最大、等级最高的龙山文化墓葬。余庄遗址为研究中原地区龙山文化时期的社会分层提供了基础材料,后续仍有大量的工作要做。

叶县余庄遗址

叶县余庄遗址

04 孟州禹寺遗址

该遗址位于焦作市孟州市谷旦镇禹寺村西北部。遗址延续时间较长,历经龙山文化、二里头文化、西周、东周和汉、唐、明不同历史时期。在配合基本建设抢救性考古发掘过程中,于该遗址内新发现了龙山文化至二里头文化时期并列的两座城址。这一新发现为认识豫西晋南之间区域夏文化发展状况提供了新的重要考古资料。

孟州禹寺遗址

孟州禹寺遗址

05 淮阳时庄遗址

该遗址系配合基本建设抢救性考古发掘过程中的新发现。遗址坐落在人工垫筑的台地上,台地加上外围的宽浅围沟,面积合计2.4万平方米,其年代范围为公元前2000年—公元前1700年,为夏代早期。在已发掘的近3000平方米的范围内,发现29座粮食仓储建筑遗存。仓储建筑外围分别被东西两座同时期的夯土围垣围合。发掘表明,时庄遗址面积小,功能单一,这类遗址的发现为我们重新审视夏代的聚落形态和社会组织结构等提供了新的研究视角。

淮阳时庄遗址

淮阳时庄遗址

06 驻马店高明楼遗址

该遗址系配合基本建设抢救性考古发掘过程中的新发现,面积约3.6万平方米。主要的发现是清理出大量排列整齐、密集的柱洞,应为柱列式房屋、柱列式隔墙的遗存遗迹等,出土遗物有陶器、石器、骨器等,所见遗存年代主要为王湾三期。高明楼遗址的发掘对于研究驻马店练江河流域龙山文化时期小型聚落的房屋建筑形制、建造技术、排列分布及聚落布局、功能分区、聚落之间的分工与分化、社会组织结构等提供了新的重要资料;同时,对于探讨王湾三期文化对豫南地区的控制及该地区史前文化的发展与变迁等具有重要学术意义。

07 偃师二里头遗址

根据以前已有的井字形道路和网格式布局等线索,通过勘探和发掘,考古工作者新发现了宫城西南拐角、作坊围垣的西北拐角和宫西路以西墙体的东南拐角,同时新发现有多条道路和墓葬。这些新发现的道路和墙垣把二里头都城分为多个方正、规整的网格区域,宫殿区居于核心。历年在其中多个区域内发现有不同等级的建筑和墓葬,表明二里头都城极可能已出现了分区而居、区外设墙、居葬合一的布局。这些新发现为研究二里头都城整体布局结构、社会分层、规划思想、礼仪制度、统治制度等问题提供了新的重要资料。二里头这些重要新发现,对丰富夏文化的内涵、活化夏文化的场景都有重要意义,也给我们带来了新的启发。

偃师二里头遗址

偃师二里头遗址

大致来说,从这些夏文化考古新发现我们可以总结出夏文化探索在以下几方面的新进展:

一是为不同区域夏文化相关研究增添了新的考古资料。这些考古新发现以嵩山周围夏文化发现为主,地域涵盖了豫北、豫南和豫东地区。以余庄、王城岗和瓦店遗址为代表的豫中地区是早期夏文化分布的核心地区,该区域遗址面积较大,发现有大型墓葬、夯土基址,出土有高规格的陶器、玉器,且发现有铜器残片。豫北地区的禹寺遗址虽然遭到较为严重的破坏,出土遗物较少,遗址规模也不大,但深壕城址的新发现,为研究夏王朝在黄河以北区域的发展及其与先商文化的互动关系提供了新的重要资料。豫东地区时庄遗址、豫南地区高明楼遗址的发现为研究夏王朝东渐南扩提供了新的遗址资料。

二是更加丰富了夏文化相关聚落考古发现的类型。时庄遗址是新发现的功能单一、性质明确的粮食仓储聚落。高明楼遗址清理出的柱洞遗迹所表现出来的房屋布局、建筑特征等,帮助我们推测出其也应该是具有单一功能的聚落,至于是否具有军事营地的性质,还有待于更多的考古发现与深入研究。结合山东前几年发现的大致同时代的西孟庄遗址,可以初步得出认识,这类功能比较单一的小型聚落是当时社会政治初步国家化的体现,可能数量不在少数,这就需要更多的考古工作,也凸显出考古调查在考古工作中的重要性。

三是更加丰富了对夏文化周边区域文化因素的认识。在中原文明化进程和夏文化的形成、发展过程中,周边文化都参与其中,甚至产生了较大影响。余庄遗址大型墓葬的随葬习俗明显具有山东大汶口文化的风格,瓦店遗址发现有较多的石家河文化因素,时庄遗址具有岳石文化因素。众多文化因素汇集中原地区,经过长期的交流和融合,被中原文化吸收和改造,形成先进的中原文化,促成中国第一王朝在河南诞生。

四是对二里头遗址都城性质的认识更加明确。方正、严整、有序的布局,突显宫殿区的核心地位,反映出其时社会阶层等级划分严格、有序,是进入王朝国家的重要标志。

五是深化了对龙山文化中晚期社会等级分化的认识。余庄遗址发现了10余座随葬有超前丰富且排列有序、器类成组、具礼器性质的陶质明器的大中型墓葬,其中的一座随葬陶器达到了30余件。这为研究夏王朝诞生前夕及早期社会分层、等级制度、礼仪制度等提供了新的资料。

(作者:刘海旺,河南省文物考古研究院院长、研究员。本文摘自即将出版的《夏文化十二讲》)

千万里海疆中国心,唐宋神韵东瀛情;中国水下考古第一潜始末

前文《还是东印度公司档案惹的祸,发现南海I号,意外中的必然》马丁先生寻找莱茵堡号导致的结果是中国水下考古的起步之作--对南海I号沉船的水下调查!这是剧情又出人意料,究竟是怎么回事呢?老李继续为您讲述。我要新鲜事2023-05-25 14:05:420000谷飞:山东滕州前掌大遗址出土车马葬研究

一、发掘概况:在前掌大墓地共发掘5座车马坑,1998发掘时曾将两座车马坑单独加以编号,为与以往车马坑编号相统一,我们将其改为M131和M132。这样五座车马坑的编号分别为95STQM40、M41、M45和98STQM131、M132。(图一、前掌大遗址位置图)5座车马坑均分布在南区墓地。5座车马坑按所处的位置可分成三组。我要新鲜事2023-05-25 23:49:320000杨贵妃的古墓出土 揭开了千年的传言(贵妃古墓)

杨贵妃的古墓让专家们表示很惊讶。作为古代四大美女之一的杨贵妃,在我们如今看来也是相当的神秘,虽然有着不少杨贵妃的画像,但是杨贵妃到底有着什么样的花容月貌以及他和李隆基两人的关系的传言是否是真实的也就不得而知。不过在前些年杨贵妃的古墓出土之后,或许能够将被流传了千年的传言给证实。贵妃古墓我要新鲜事2023-11-20 19:35:590000奥卡龙:最完整的阿贝力龙科恐龙(长4.3米/阿根廷出土)

一般来说,食肉恐龙都是独行侠,但也有例外,比如今天要介绍的奥卡龙,它是一种食肉恐龙,而且是群居的,在当时是许多食草恐龙的噩梦,一起去认识看看。奥卡龙基本资料奥卡龙是一种南美洲的小型食肉恐龙,它体长4.3米,与似鸵龙、锐龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第410位,生活在距今8400万年前的晚白垩世。奥卡龙化石我要新鲜事2023-05-09 08:13:010000赵辉、刘吉祥:一个灰坑里的战友——信义遗址发掘随笔

我要新鲜事2023-05-29 05:20:070001