现代高考年龄最大的考生86岁,科举最大考生108岁,而且考上了

中国古代考生的年龄

本文作者 倪方六

眼下正是高考分数公布后的录取季,考生和录取话题很热。

随着参考年龄的放开,每年的高考都会出现大龄甚至高龄考生。如成都今年出现47岁“叔叔考生”,虽然年龄比应届考生大一倍还多,但还是首次参加高,2017年还出现了56岁考生,39年前在湖北参加高考,考到广州读大学。39年后在广州再进考场,参加了人生第二次高考。

(汪侠进场,2015年照片)

(汪侠进场,2015年照片)

与南京爷爷级考生汪侠比起来,他们都很年轻。2015年汪侠已86岁,白发苍苍、手拄拐杖、弯着腰背,在爱心送考司机和交警的搀扶下,参加他人生中的第15次高考。

这种现代高龄考生在现代可能算是新闻,但在中国古代很正常,根本就不算什么,在清乾隆年间一次科举考试中,八九十岁以上考生有90多位。古代科举被录取考生中,年龄最大的达108岁。

为何古代学子热衷于科举,考试结束后仍不忘学业,忙于下轮大考?关键还是因为科举考试的含金量太高,诱惑太大了。考中了,乌纱、金钱、美女……都会有的。诚如北宋皇帝赵恒(真宗)《励学篇》中所说的,“书中自有黄金屋”、“书中自有颜如玉”。

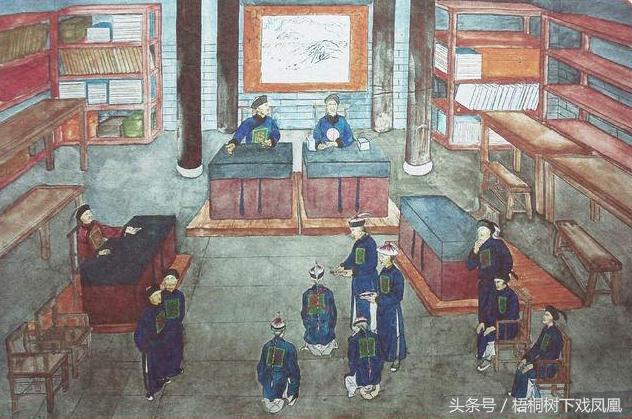

(古代课堂)

(古代课堂)

清人吴敬梓笔下的范进,就是古代考生中“屡不中屡高”的代表性人物。“范进中举”是《儒林外史》第三回中的故事,范进考了20多回,一直到54岁时才考中举人,所以得知喜讯后高兴得疯了。

虽然范进中举的故事是小说,但所反映的情况并非虚构。在科举史上,像范进这样54岁还参加考试,并不稀奇,还算年轻的。

明末人谈迁《枣林杂俎·圣集·科牍》中,记述了不少明朝学子参加科举考试的事迹。其中提到的刘珠、董又莘两位进士,均为高龄考生。刘珠是荆州公安县人,与内阁首辅张居正是“湖北老乡”,关系很好。但刘珠一直考了36年,至66岁时才在张居正做主考官时那年上榜,考中进士。

(进士匾)

(进士匾)

与曾任南京大理寺卿的董又莘相比,刘珠又不算大了,董到70岁“古稀之年”才考中进士,成为当时明朝官场的一个趣谈。不过董又莘长寿,一直活到90岁才去世,否则这功名算白考了。

古代对考生年龄并无限制,所以“父子同场”的现象很常见。清代史学家王西庄(王鸣盛)便是这样,他当年与秀才老爸一起赶考。但王西庄32岁时,以“一甲第二人”(榜眼)考中乾隆十九年进士,做了大官。而王父亲仍没通过乡试,拄拐棍时仍参加考试。据《清稗类钞·考试类》“王西庄随父应岁科考”条所述,当时有一与王西庄同年入仕的督学官员劝王父,这么大年纪了何苦再参加考试?老秀才严肃地说,“大丈夫奋志科名。”

(中榜考生)

(中榜考生)

如此这般“奋志科名”的考生,事实上是一种职业考生。在清代,甚至出现了“百岁考生”。

清陈康祺《郎潜纪闻二笔》所记的广东顺德老秀才黄章,参加康熙三十八年(公元1699年)乡试时已102岁,已有重孙子了。黄章在提入考场的灯壁上写了“百岁观场”四个大字,由曾孙为之引导入场,并放言如果这次考不中,105时也考不中,到108岁时才有好运。

(现代影视中科举考生入场情形)

(现代影视中科举考生入场情形)

黄章创下中国古今考试史上考生年龄最大的纪录。像黄章这样的超高龄考生,在清代并不少见。乾隆六十年(公元1795年)会试中,地方各省上报70岁以上参加会试的考生多达122人,其中80岁、90岁以上,并考完了三场的考生有92人。

乾隆皇帝为这些老年考生而感动,“俱加赏赐”。在乾隆当皇帝期间,如此赐予老年考生功名的不只一次,如乾隆三十五年(公元1770年)江西乡试中,兴安县99岁考生李炜,三场坚持考完仍未考中,乾隆听说后特“赏给举人”。

(清代科举)

(清代科举)

【考古词条】铁器时代 · 磁州窑

宋代北方著名的民间瓷窑。以烧造白地釉下黑(褐)花瓷器为主。窑址分布在河北邯郸市的观台镇、东艾口村和磁县冶子村一带的漳河两岸,以观台镇窑址为代表,故又称之为观台窑。始于北宋中期,元代以后衰落。故宫博物院曾先后两次调查过观台窑址,河北省文物工作队做过发掘。我要新鲜事2023-05-25 13:55:360001秦陵园内发现大量陪葬墓,或射死或勒死,疑是始皇被诛杀公子公主

秦始皇陵考古发现了什么?本文作者倪方六在中国帝陵中,秦始皇陵无疑是一座最有话题的陵墓,至今有很多谜团没有解开。从1950年代起,考古界便着手秦陵的勘探,希望有所发现。据已发表的考古报告,经过40多年的考古调查和发掘研究,已经判明秦始皇帝陵区文物遗址分布区总面积达60平方公里,其中文物遗址密集区近20平方公里。我要新鲜事2023-05-26 17:12:000001胡适:一个最低限度的国学书目

序言这个书目是我答应清华学校胡君敦元等四个人拟的。他们都是将要往外国留学的少年。很想在短时期中得着国故学的常识。所以我拟这个书目的时候,并不为国学有根柢的人设想,只为普通青年人想得一点系统的国学知识的人设想。这是我要声明的第一点。0000以加快推进重点文物保护项目开启长江国家文化公园湖北段建设新征程

我要新鲜事2023-05-06 12:16:230000