秋天捉鸣虫是一大乐趣,如何捕捉?玩家有两种方法,一捉一个准

古人所玩鸣虫都是从哪来的?

本文作者 倪方六

中国人喜欢玩秋虫,这是事实。

有玩家认为,玩鸣虫的最大乐趣,其实并不在“听”,也不在“斗”,而在“捉”。

(玩鸣虫)

“捉”即捉虫,那古人是如何捕捉鸣虫的?从古人笔记上看,有“昼捕”与“夜补”两种,这两种捉法里都有窍门,一抓一个准。

所谓“昼捕”,就是白天捉虫子,一般在午后进行,顺着虫鸣而去。“夜捕”则地晚饭后开始,尤以下半夜最易得手,此时虫鸣正起劲。

(鸣虫蟋蟀)

宋人 舒岳祥有诗称:“秋虫不用喙,动羽哀更清。夜长不肯默,我眠渠自鸣。”所写的就是秋虫夜里善鸣现象。

但是,夜捕想得好虫不易,善于捉捕鸣虫的行家,圈内人称为“虫把式”,他们会在夜晚,细听野外的虫鸣声,判断出鸣虫所在的大概方位,等白天再去捕捉。如蟋蟀这类鸣虫,爱潜伏于碎砖瓦片缝隙,或是枯叶下面,一般翻开瓦片后多半能捕捉到。

(夜捕鸣虫,今天山东地区有些农民精于此道)

(夜捕鸣虫,今天山东地区有些农民精于此道)

南宋贾似道《促织经》中“捉促织法”,对如何捉蟋蟀有具体描述:“凡捉促织,必将着竹筒过笼。初秋时,于绿野草菜处求之;中秋时,须在园圃垣墙之中侧耳昕其声音,然后觅其门户。果是促织所在,用手启其门户,以尖草掭求其出。若不肯出窝者,或将水灌于窝中,跃出……”

捉虫也要讲究时节。就捕捉蟋蟀而言,一般在立秋节气后方能成虫,有经验的虫把式不会在这时急于下手,而是让虫再长壮实一些,在处暑前后再行动。一直到白露节气,都是捕捉秋虫的适宜时段。

捉虫本身并不算难,过去乡村孩童都是捉虫小能手,包括笔者在内童年都爱逮虫子,但是想捉到理想的“好虫”就难了。

(童趣,捉虫子)

《促织经》称:“出于草土者,其身则软;生于砖石者,其体则刚;生于浅草、瘠土、砖石、深坑、向阳之地者,其性必劣。”过去玩虫圈一种说法,叫“白不如黑,黑不如赤,赤不如黄”,捉到金色的蟋蟀,玩家往往十分兴奋,精心饲养,待关键时露一招。

因为捉虫者众,捕虫之风过盛,很多时候都把好虫捉绝了。这如何是好?古人想到了“养虫”。

(玩家养虫)

“养”有“喂养”与“种养”之分,喂养是蓄养捉来的成虫,这是玩虫的基本功,能种养鸣虫才是水平。所谓种养,即人工繁殖鸣虫,这是明朝人的发明,在北京地区很流行。

明刘侗、于奕正《帝京景物略》记载:“(促织)今都人能种之,留其鸣深冬。其法,土于盆,养之,虫生子土中。入冬以其土置暖炕,日水洒绵覆之,伏五六日,土蠕蠕动……”

(专业养殖蟋蟀)

清朝时,古人玩虫、捉虫的都达到了最高水平。清朝把斗虫与养虫,作为一种怡情养性的手段,尤其在贵族中间,尤如此。康熙皇帝就很喜欢鸣虫,清人高士奇《金鳌退食笔记》记载:“秋时收养蟋蟀,至灯节则置之鳌山灯内,奏乐既罢,忽闻蛩声自鳌山中出。”

到乾隆时,古代中国的虫文化最为兴盛,从民间到宫廷都爱玩虫、养虫。乾隆皇帝曾亲笔题鸣虫诗《咏络纬》:“群知络纬到秋吟,耳畔何来唧唧音?”

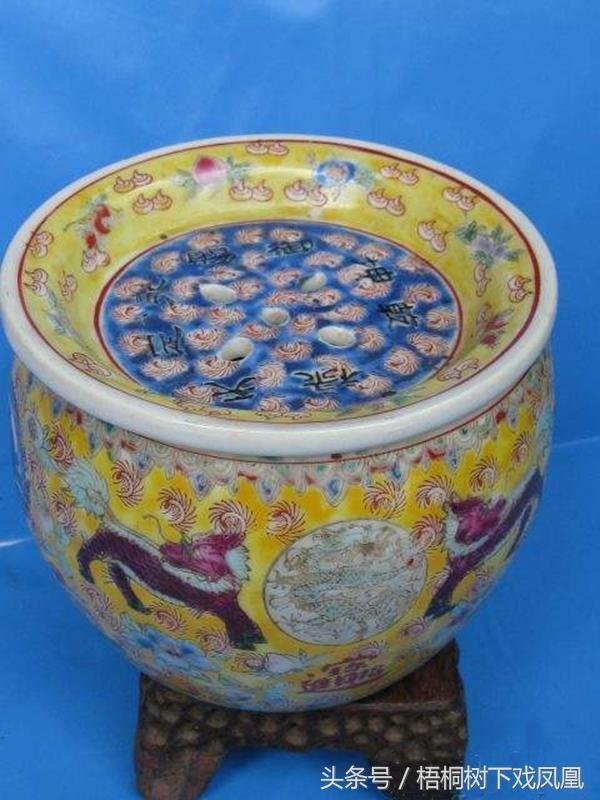

(乾隆御制款粉彩蟋蟀罐)

络纬即鸣虫莎鸡,俗称“络丝娘”、“纺织娘”,乾隆诗后《自序》清楚交代了宫中养虫的事实:“皇祖时,命奉宸苑使取络纬种,育于暖室,盖如温花之能开腊底也。每设宴,则置绣笼中,唧唧之声不绝,遂以为例云。”

新发现 | 陕西发现北朝豆卢恩家族墓园 为首次发现最为完整的北周家族墓园

作者:段毅2019年11月至2020年4月,陕西省考古研究院在西咸新区空港新城发现一处北朝家族墓园,位于今杜镇南朱刘村东,敦化路以东、广德路以西区域。在发掘过程中,编号M3的墓道出土一块残缺的神道碑首,依据碑首提供的文字线索,认定该墓葬应系北周时期著名的历史人物豆卢恩之墓,随后考古队对全区域进行了再度详细调查和考古钻探,从而发现了原来遗漏的墓园兆沟。◆◆◆◆我要新鲜事2023-05-07 11:42:150000北京发现的一座古墓 居然和康熙有所关系(龙袍下葬)

北京发现的一座古墓里居然有人抱着龙袍入睡。在我国古代每一个朝代都是有着比较不同的下葬风俗,但相同的是人们对于自己的身后之时都是非常看重,尤其是一些有权有势的人,总是希望能够把自己的权利和财富也带到地下,或者是带到来世。2006年的5月份在北京的一个建筑工地上就找到了一座古墓,而这座古墓的主人让专家们也感到惊叹。北京古墓我要新鲜事2023-11-20 20:28:500001大型蜥脚形恐龙:盘足龙 前肢超长极罕见(足底像圆盘)

盘足龙是蜥脚形亚目恐龙,它的第一批化石被发现于中国的东北地区,诞生于在1亿3千万年前,属于大型的植食性恐龙,体长可达15米,体重更是达到了15-20吨左右,最显著的特点就是前肢是明显比后肢更长的,而且它的脚底基本都是圆盘状,所以也才以此得名。盘足龙的外貌特征我要新鲜事2023-05-08 10:02:470000夏商周王朝更迭与考古学文化变迁(李伯谦)

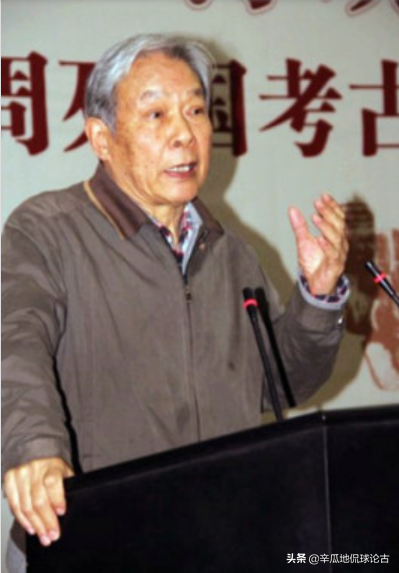

李伯谦先生是我国著名的考古学家,是当年夏商周断代工程的首席专家,也是后续的文明探源工程的一大推手。今日看到当年李先生一篇文章,集中代表李先生对夏商周三代王朝与考古学文化关系的观点和看法。现摘录如下,有兴趣的可以读读,受益匪浅。夏商周三代是中国古代文明形成与发展的重要时期,研究其建立与更迭过程及其与考古学文化变迁的关系,对于深入认识三代文明的特质具有重要意义。我要新鲜事2023-05-31 22:15:090007湖北挖出千年不腐女尸 墓中惨象让人揪心 专家开棺后当场痛骂

1994年初,郭店村发生了两起盗墓案,其中一伙盗墓贼被判处死刑,其他成员被判刑。多年后,湖北文物工作者在郭店村附近的薛家洼地区进行勘察,发现了一座先秦时期楚国高等级贵族墓葬,周围还有40座殉葬墓。这座墓葬的主人身份引发了人们的兴趣,也与之前被盗的两座古墓是否有联系产生了猜测。我要新鲜事2023-06-15 20:47:550004