高考状元实话背后是考试公平问题,古今都是难题,寒门子弟想出人头第在任何朝代都不易,汉朝有一政策不错

汉代的“抽签考试”

本文作者 倪方六

现在考生知道自己2017年高考分数了,真的有人笑有人跳。

考试到底公不公?分数高能力一定强吗,将来就会成为栋梁之才吗……这些问题现在议论很多。目前的情况是,考出高分的多是家庭条件较好的学生,对于农村寒门子弟来说,高考想拿个高分相当不容易,要比“城里人”付出数倍的努力才成。

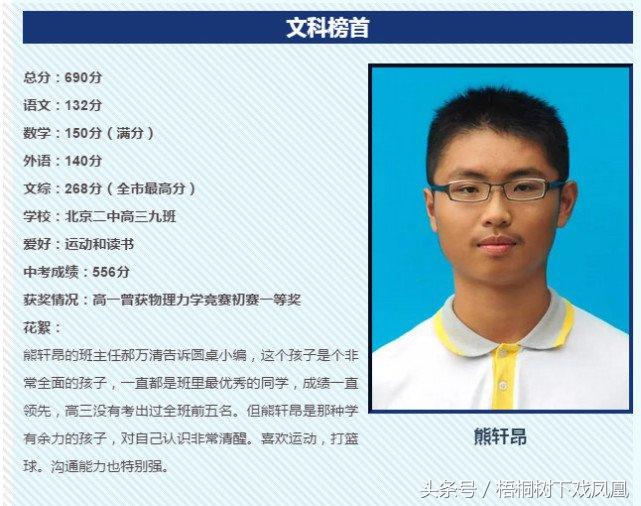

(熊轩昂受访截图)

今年北京高考文科状元熊轩昂便说了这样的大实话,他在接受媒体专访时表示,在北京这种大城市,能享受得天独厚的教育资源。农村地区的孩子,越来越难考上好学校。熊轩昂还说,能看到现在很多状元都是家里厉害,又有能力的人……

熊轩昂说的大实话透露出当前的教育不公,考试不公。

其实,熊轩昂的父母虽然是外交官,但其家庭也非那种“厉害”的钟鼎之家。

(熊轩昂资料截图)

据媒体报道,熊轩昂5岁时妈妈被派驻东帝汶,爸爸身体不好又不会做饭,一日三餐靠小吃店。这些年都夫妻两个轮流在家带他,长这么大,全家团聚只有几年。他不满五岁时,三餐多靠小店解决。两年后,妈妈回来,爸爸又被派驻东帝汶,夫妻俩接力换手。这次高考一结束,爸爸便去巴西工作,留下刚回国的妈妈陪着熊轩昂等成绩、报志愿。

而从熊轩昂的学习经历来看,从小上的是片区公办学校,而不是昂贵的私立学校,也没有上过太多补习班,取得好成绩更多是靠他自觉的个人努力。

熊轩昂对媒体没有讲“外交语言”,而说了大实话,这多少与他个人这种经历有关,他其实也在抱怨目前的教育不公。所以,熊轩昂的话一出,便到了社会的广泛关注,广受称赞。

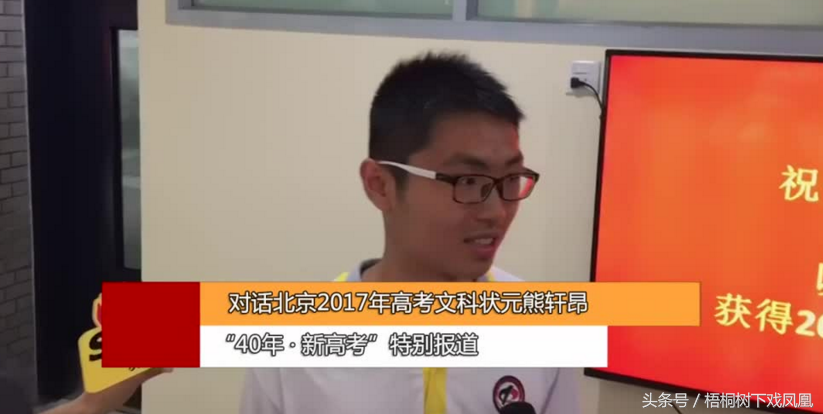

(熊轩昂受访截图)

考试取士是中国人的发明,在汉朝时已开始这样的尝试。对于考试的不公,古人也早就意识到了,采取过不少措施,以尽量让寒门学子得到公平的机会。

如现在流行的笔试,当初也是出于公平,是汉朝为考核学子的真正水平而最早采取的。之前普遍实行推荐制,让一些草包凭关系混成了“大学生”,当了官。

这种笔试当时称“策问”,又叫“策试”,在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中写过,由皇帝亲自主持,亲自出题,由应试者进行书面回答,即汉文帝所谓,“著之于篇,朕亲览焉。”中国考试史上第一场笔试,就是汉文帝主持的,可以说他在录取公平方面,首先做出了努力。

(汉文帝画像)

除了笔试,汉朝对普通在校生还采取了“抽签考试”手段;同时,把更多的上学读者机会提供给社会。

汉朝是中国教育史上大力兴办高等学府——太学的时代,汉武帝接受了董仲舒的“兴太学”建议,元朔五年(公元前124年)汉武帝要求丞相公孙弘等人拿出设立太学的具体方案,不久即在当时的首都长安建筑校舍,中国古代真正意义上的高等教育,由此开始。

此后,汉朝的高等教育进入快车道,太学扩建,学生扩招,校园规模和在校生人数均大大增加。在西汉末期王莽主政时,太学进一步扩建,建成的校舍能容万名学生,一直到东汉末年,汉代太学生的数量都常维持在3万名左右。

(汉朝学子,现代再现)

汉朝上大学似乎是“宽进严出”,并没有严格的入学考试,以甄别选送为主,但要想毕业拿到“学位证书”(以被选拔当官,即所谓“入仕”为标志),可不是一件容易的事情。

太学的学生每学年都有考试,即所谓“课试”。根据课试成绩好差评出甲、乙两科,成绩直接与仕途挂钩,优秀者可授以相应的官职——考试本身就是为了公平!

课试采用“射策”的方法。什么叫射策?通俗说来,就是将考题(“策”)放在桌子上,考试时由学生随机拈取(“射”)作答,根据答案的优劣评出学业等级,其实这就是现代的“抽签考试”。

(成语“悬梁刺股”中“悬梁”苦读的东汉学子孙敬)

另有学者根据《后汉书.顺帝纪》注引《前书音义》,认为射策是一种“选题考试”。

射策是汉朝特有的学生考试模式,当时太学生主要学《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》等“五经”,考试时便围绕这五经出题,因此又称“五经课试法”。

为了公平,汉朝的太学生考试制度,先后有过多次调整,东汉桓帝永寿二年(公元156年),由于太学生在校人数过多,旧的考试办法已不能适应扩招,于是朝廷对考试制度作出了重大的调整,将原来一年考一次,改为两年考一次,录取名额也不再加以限制,这让普通学子多了“上大学”和“当官”的机会。

(汉画像石上授课场景)

据《文献通考·学校一》,在改“两年一考”的同时,又设复试制度,可以多次考试,第一次没考好者还有二次、三次……的复试的机会,只要通过考试都可以“补吏”;或者留校,等两年后参加更高一级的考试。

值得注意的是,这种复试并没有次数限制,大大减轻了学生的学习压力,也体现了一种公平性。

而考试发展到现代已非常完善,但公平性问题依然没有彻底解决。不过,教育部门一直为此进行努力,对农村孩子、寒门学子给予照顾。

(古代私塾教育场景,现代影视再现)

四羊方尊是干嘛用的:用于祭祀(中国十大顶级文物之一)

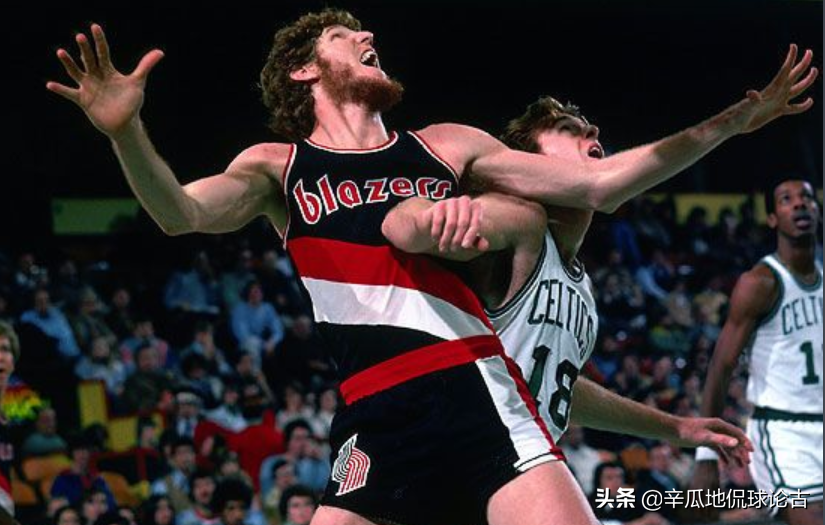

我国非常著名的青铜礼器四羊方尊是用来祭祀的,在我国战国时期整个国家非常注重祭祀,所以战国时期铸造了许多青铜器专门用来祭祀先人,四羊方尊是我国众多出土的青铜方尊礼器中体积最大的一款,现在收藏于我国国家博物馆中,被很多考古学教授称之为中国十大顶级文物之一,四羊方尊现如今同样也吸引了很多来自世界各个地方考古学家前来研究。一、四羊方尊的外形特点我要新鲜事2023-05-10 20:08:470000NBA全明星赛编年史:1978比尔-沃顿出道即巅峰

1978年全明星赛在亚特兰大举办,这个赛季CBS开始直播NBA常规赛和季后赛,在直播的中场休息时,总会放一段H-O-R-S-E投篮比赛,参赛球员是大名鼎鼎的“手枪”马拉维奇、乔治-格文、鲍勃-麦卡杜和凯文-格雷维,这个趣味投篮比赛后来被取消,直到2009年全明星赛才重新举办。我要新鲜事2023-05-31 22:24:140001杨庆堃:民间信仰的公众性

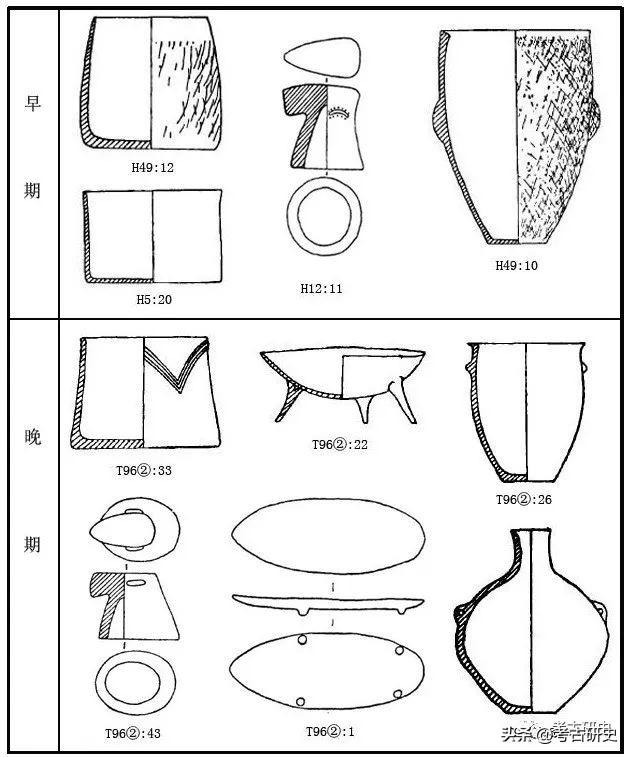

我要新鲜事2023-05-25 14:14:460002段宏振:磁山文化探索的反思与新释

提要:距今8000年前的磁山遗址,以大量储藏黍粟的窖穴、石磨盘棒与陶盂支脚等为组合的器物堆积遗迹为主要文化特征。由于磁山遗址年代框架细节的建立及田野考古信息提取等方面有待于改进,对这两种遗迹的功用及性质一直存在讨论和争议,进而影响到对磁山遗址性质的认识与判定。因此有必要对磁山文化的探索历程作一回顾与反思,并尝试对一些问题作一新的解释。关键词:磁山遗址;储粮窖穴;组合物遗迹一、问题的提出我要新鲜事2023-05-25 21:03:110000讲座回顾:郭静云 “天地神明:先秦‘生机’概念”

点击上方蓝字关注我们!2017年中山大学“历史、考古与文明”研究生暑期学校暨考古人类学工作坊讲座回顾天地神明:先秦“生机”概念主讲人:郭静云教授(台湾中正大学)整理人:冯潇屹(中山大学)校对:呂炳庚编辑、配图:赵柏熹编者按:文本由暑校学员整理,并由本号工作人员校对及编辑。如有错漏,敬请讲者或读者指正!郭静云教授我要新鲜事2023-05-26 17:31:200001