郭立新:学科是什么?

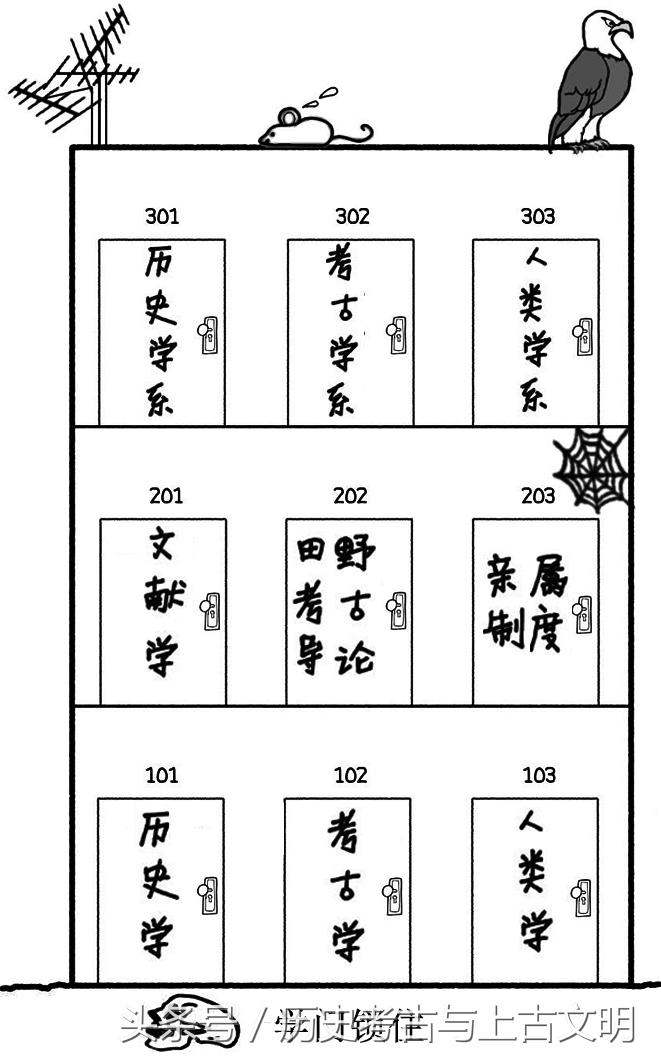

现在几乎每一所大学都强调学科建设的重要性,那么学科到底是什么呢?美国学者伯顿.克拉克在他的《高等教育新论》一书中提出:学科包含两种涵义,一是作为知识的“学科”;二是围绕这些“学科”而建立起来的组织。我认为,从总体来看,当前科学研究领域的学科体制是现代社会分工体制在科学领域的实践,是对科学研究进行分工的一种制度。学科至少包含了下面以下三个不同的层次:

最高的第一层是创造知识和科学研究。在这一层面,学科仅是一种学术的分类,指一定科学领域或一门科学的分支,是相对独立的知识体系;提出学科是我们研究问题的方法、工具,是解决问题的钥匙,而就是从这个层面来说的。

第二层是传递知识和教学。在这一层面,学科就是教学的科目——课程,若干相关课程的相对固定的组合就构成了我们日常所说的“科系”。

最低层的第三层则是直接呈现的层面,例如以大学里承担教学研究的人员来说,学科就是学术的组织,即从事科学与研究的机构;在这一层面,在当前学校教育的语境下,学科分类和学科地位就决定了研究资源的分配和职位的设计。

虽然从理论来说,高层面的状况最终会影响低层面的走向,但这三个层面有时又呈现相对独立的趋向,而在彼此间呈现许多断裂与矛盾的状况。比如说现在很多人都认识到,科学研究经过一百多年的专业化分工和知识积累发展至今,跨学科之间的整合已经变得非常重要和迫切,事实上当前最前沿的科学研究,也大多来自跨学科领域。但是很多人只是呼吁要跨学科研究,但却难以实践,或从不尝试。

究其原因,至少有三:一是跨学科研究需要不断地学习新知,为了解决研究中的问题,需要拿出逢山开路,遇水架桥的勇气与决心,以及高超的学习能力。一些学生、研究人员会觉得太过辛苦,还不如守着自己熟悉的领域,轻松炮制几篇论文。其二,现在本国的科学研究管理体制仍然以学科分工为主导,资源与职位分配、学术评价、人才培养往往都围绕学科分工来进行,非常不利于学科整合与跨学科研究。其三,在长期的学科分工体制下,从业者终生以某一学科为生,对学科产生强烈的个人及群体身份认同以及职业荣誉感。他们不时呼吁希望学科保持纯洁性,不但自己不涉及其他领域,也不能容许别人越雷池一步。

从历史的角度来看,学科只是一个时代的产物,因研究的需求而设。当前大多数学科的历史,都不超过一百五十年,将来也必将随着科学领域的变化而不断调整,是以不应产生狭隘的学科认同。科学研究的终极使命是了解世界,不论自然与人文学科,最终都要走向这个目标。所以同学们要看远一些,以问题为中心的跨学科研究虽然前路曲折,但相信会有着光明的未来。

【考古词条】铁器时代 · 明定陵

明神宗万历皇帝朱翊钧的陵墓。同葬孝端皇后王氏、孝靖皇后王氏。为明十三陵之一,位于陵区中部偏西,大峪山下。陵墓于万历十二年(1584)动工,历时6年完成,万历四十八年入葬,耗用白银八百万两。1956-1958年,北京市文物调查研究组与中国科学院考古研究所组成工作队,由夏鼐主持进行发掘。现已建成定陵博物馆。我要新鲜事2023-05-25 19:06:160001隋朝灭南陈后为何要把豪华的南京毁成菜地?背后推手可能是他!

谁策划毁了南朝都城南京?本文作者倪方六在中国风水史和城建史上,有一段时间是非常令人伤痛的,就是当年隋文帝杨坚降平南陈后,把南京这处“帝王之宅”毁为“菜地”。(南朝皇陵石刻)我在《风水三千年》一书中,曾写出过此事——,祯明三年(公元589年),隋军攻入建康,陈朝末代皇帝陈叔宝被俘,被带走北上,后死于洛阳。俘了皇帝后,杨坚还没有放手,又对建康实施破坏,时间当在公元589年城破之后。我要新鲜事2023-05-27 10:37:210002诸葛亮下葬刘备时,在地宫中秘设反盗墓暗器?考古发现侧证真相

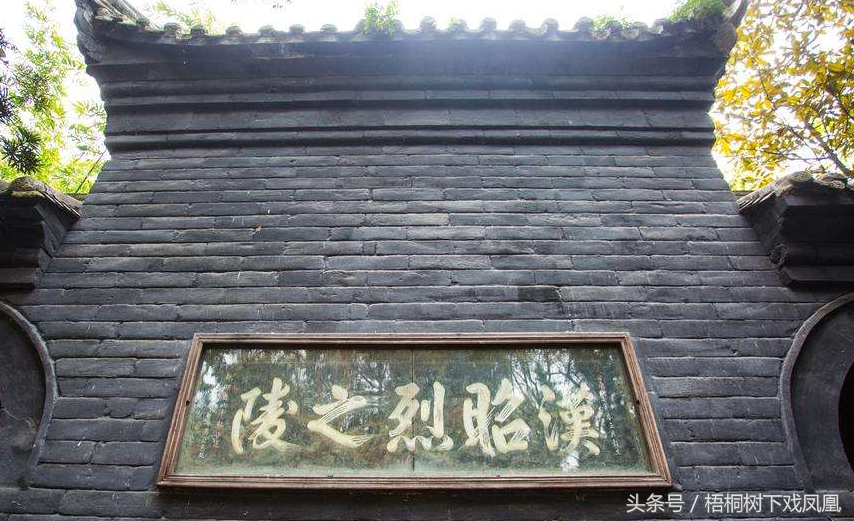

刘备惠陵地宫是否设有暗器?本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号文章,说回我的“本行”,聊聊三国时刘备的陵墓问题。如同吴大帝孙权的蒋陵地宫一样,位于今天四川成都的刘备惠陵(汉昭烈之陵)地宫是什么样,如今也是一个谜。我在我已出版《三国大墓》一书中,曾就此作了探讨。(刘备惠陵)我要新鲜事2023-05-27 03:50:510000巨型梁龙超科:伊斯的利亚龙 体长20米(堪比火车车厢长)

伊斯的利亚龙是一种蜥脚形亚目的梁龙超科恐龙,诞生于1亿3千年前的白垩纪时期,属于植食性恐龙,体长可达20米,属于巨型恐龙的一种,第一批化石是在克罗地亚发现的,于1998年进行了命名和正式描述,和雷巴奇斯龙有着非常近的亲缘关系。伊斯的利亚龙的化石发现我要新鲜事2023-05-08 20:29:160000