刘梦扬:我眼中的汉学家郭静云教授

刘梦扬 2016-09-18 历史考古与上古文明

今年暑假有幸在中山大学珠海校区参加暑期学校,听了郭静云教授六场讲座,感觉很受启发,同时也引发了我对汉学家的一些思考。诚然,这些思考是建立在我对郭教授讲座直观感受上的,而郭教授的两本著作是在讲座期间买的,刚刚开始读。因此,我此刻的想法恐怕并不能表示郭教授真正的学术观点,鉴于自己的理解水平,也许其中还有一点我的主观臆断,不妥之处会随着我读书的深入进行修改,但我觉得此刻鲜活的感受也不应该辜负,记录下来供大家讨论。

在中国,习惯上将研究中国历史的国际学者称作“汉学家”,目前我所知道的汉学家主要有郭静云教授、写作了《剑桥先秦史》的夏含夷教授,写作了《龟之谜》的艾兰教授,还有一位以色列的犹太教授。我认为,汉学家的出现是中国文明研究国际化的一个表现,是可喜之事。汉学家都有一个共同的特点,就是观点惊绝,所谓惊,就是初听起来极具颠覆性,让人惊讶;所谓绝,就是细品起来逻辑严密,思路独特,令人叫绝。

郭教授的讲座中,除了百分之二十是我们熟悉的史料外,百分之八十的内容都是大胆新奇,独特烧脑的。我觉得造成这种感受的原因是郭教授在分析我们熟悉的史料时采用了源自西方的,不同于我们传统的研究方法。

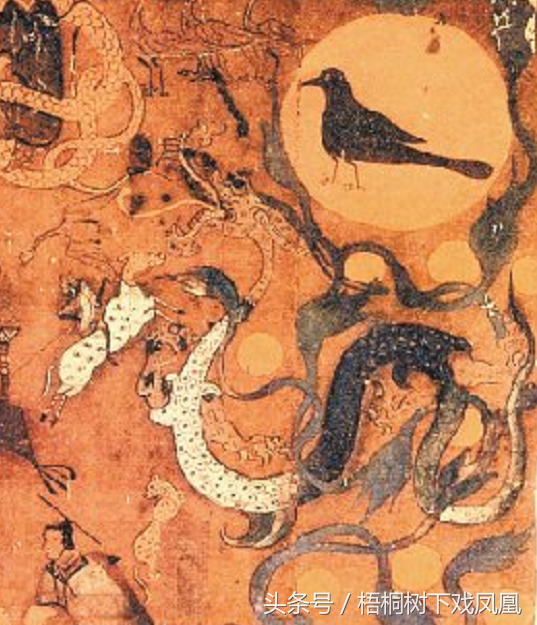

例如,在讲神龙纹时,郭教授将复杂多样的蟠龙纹,旋龙纹,团龙纹等纹饰视为双头龙纹的变形,一语道破了形形色色了龙纹之间的联系,看穿了龙与神之间的关系,加深了我们对于神龙信仰的理解。

在我们看来不同类型的龙纹,如何就成为了一种呢?我想郭教授可能运用的是母题分析法。母题分析的方法在西方广泛应用于文学、神话、艺术的研究中,就是在形形色色的现象中找到一个不断重复的原型,也就是一个母题,然后再分析母题重复的结构,应用的情况。双头龙纹就是青铜器上各种龙纹的母题,双头龙纹的意义也就代表了各种龙纹的意义。

在文本材料中,母题又相当于“套语”,也就是一个可以重复的情节的模版。顾颉刚先生怀疑古史的出发点是感觉到三代历史人物性格极端化,非好即坏,和戏台上的戏剧是一样的,应与实际情况相悖。郭教授对古文献可信性的怀疑也有一个三代的出发点,她认为文献记载中夏商的历史结构与周代高度相似,可能是周代历史这个“套语”重复的结果。我将之称为“郭氏古史辨”。同样是怀疑古史,同样以三代历史作为思考的起点,看似观点一样的中西两位学者其实思考问题的方法和背景是不同的。

回想起我幼时读的第一本插图版《中国通史》内容非常简单,在看完周代历史后我做过一个总结,夏商周三代各有一个开国的好国君:禹、汤、文王;各有一个中兴的好国君:杼、盘庚、穆王;各有一个亡国的坏国君:桀、纣、幽王。我当时这样总结,只是为了好记,把三代历史都当作真实。现在回想起来,假如我当时能够知道母题和套语的概念,也许我就会根据我的总结产生对历史的怀疑,可能提出一个“刘氏古史辩”呢?当然,当时我太小了,这种可能性不大。

这就是汉学家们带给我们的礼物---一种新的研究方法,一种新的观察历史的角度。如果我们以前一直是用肉眼观察事物的,这些方法就是放大镜或者缩小镜,让我们从宏观上把细碎的东整理起来,或者从微观上把整体的东西细分起来。视角变了,观查到的事物也就会改变,我们就能够发现以前注意不到的问题,解决以前解决不了的问题。

古话说,“他山之石,可以攻玉”,我想汉学家给我们带来的不仅是颠覆性的结论,还有一套得出这些结论的,不同于传统的研究方法。郭教授提出,做研究的一个原则是“白纸法”,在讨论课上,同学们多次讨论白纸法的含义,我个人认为,“白纸法”理论的提出,潜在对应的是我们先入为主的思维习惯,在研究问题之前,我们的心里已经有了一些关于这个问题的知识或经验,这些知识或经验来源于我们所接受的传统教育,在研究中,这些东西会潜移默化地影响我们结论的得出。因此,我们要暂时摒弃已有的认识,让材料自己表现自己,阐释自己。

综上,我觉得当我们欣赏一位汉学家的研究成果时,不要驻足于结论的新颖或颠覆,而应该试着去理解,去接受,可能的话去学习支撑得出这个结论背后的研究方法。这方法或许能够成为我们研究的又一个起点。

郭静云教授与暑期学校学员们座谈

小型植食镰刀龙:二连龙 长达4米(拥有巨大指爪)

二连龙是一种镰刀龙科恐龙,诞生于白垩纪晚期,第一批化石最早是在中国内蒙古发现的,身长可达2米,不过后来研究这是亚成年体,成年体的身长则多能达到4米左右,属于植食性恐龙,拥有着非常庞大的指爪。二连龙的外形特征我要新鲜事2023-05-08 10:36:390000二十八把面发,二十九蒸馒头,过年时为什么喜欢蒸制食物?

过年蒸糕蒸馒头的历史本文作者倪方六俗话说,“二十八把面发,二十九蒸馒头”。这眼瞅着就过年了,在过去的农村,这个时候忙热乎了。一个年过得是否舒心,就要看这馒头、发糕、包子三大过年面点蒸得足不足,蒸得好不好看。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号就来说说这方面的讲究,估计不少上了年纪的网友都记忆深刻。(吃年饭)过去过年必不可少的是发糕,因为面是发酵后的制作的,故名。过年时蒸的发糕,又称“年糕”。我要新鲜事2023-05-27 04:17:450000盐都龙:四川小型杂食性恐龙(长1.5米/距今1.63亿年前)

在恐龙世界中,除了食肉恐龙、食草恐龙外,还有一种恐龙,它们就是杂食性恐龙,即吃肉也吃植物的恐龙,比如今天要介绍的盐都龙,一起去认识看看。盐都龙基本资料盐都龙是一种中国的小型杂食性恐龙,它体长1.5米,与神州龙、始盗龙不多大,体型在已知774种恐龙中赞排第606位,生活在距今1.75亿年-1.63亿年前的中侏罗世。盐都龙化石我要新鲜事2023-05-09 03:15:190000五项“考古中国”重大项目取得重要进展

北方地区早期定居村落有怎样的面貌,最早的西夏瓷窑址发现了哪些制瓷技术,辽上京遗址一号建筑基址进行了哪些发掘……2月15日,国家文物局在京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,通报了河北尚义四台遗址、云南晋宁古城村遗址、甘肃礼县四角坪遗址、宁夏贺兰苏峪口瓷窑遗址、内蒙古巴林左旗辽上京遗址等5项重要考古成果。河北尚义县四台遗址实证了北方地区早期定居村落的出现我要新鲜事2023-05-06 13:07:240000嫦娥奔月神话隐藏着中华上古史真相,丈夫羿欲从尧手中夺权?

嫦娥到底为什么要“奔月”?本文作者倪方六嫦娥奔月,在中国是家喻户晓的神话故事。在前面“梧桐树下艰苦凤凰”头条号中,聊过“嫦娥奔月之后发生的事情”,那么,嫦娥到底为什么要“奔月”?要说清这个话题,得说到嫦娥的丈夫“羿”,就是那位“射日”英雄。我要新鲜事2023-05-27 03:25:030000