朔知:早期皖江两岸——亚文化区的文化演进案例

2016-08-24 朔知、杨林旭 历史考古与上古文明

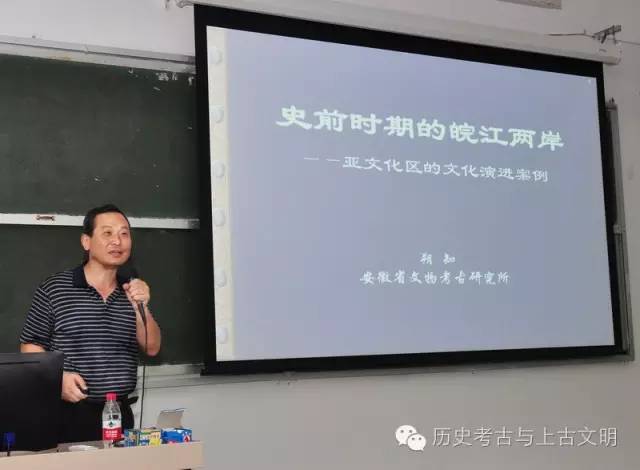

2016年7月10日上午,在郭立新老师的主持下,来自安徽省文物考古研究所的朔知教授为参加中山大学2016年历史、考古与文明研究生暑期学校的师生做了题为“史前时期的皖江两岸——亚文化区的文化演进案例”的精彩演讲。演讲内容丰富,图文并茂,生动而具体地展示了新石器时代中晚期至青铜时代初期皖江两岸考古学文化发展演变的轨迹,及其与周邻文化区的关系。

现将有关内容摘录如下:

一直以来,在提到长江流域的史前文化之时,人们通常只会注意到长江下游太湖区域的良渚文化区,注意长江中游的屈家岭——石家河文化区。而在两者之间的皖江流域,往往不为人所重视。

皖江指的即是长江流经安徽境内的一段。八百里皖江由西至东,沿途有数支支流注入,包括古皖河、大沙河、裕溪河、青弋江等等。这里北临黄淮平原,西靠大别山,南止于江南丘陵,东边则是太湖流域。在史前时代,这一片水土也曾孕育过众多的人民,只是由于文化特征并不显著,故只被看做是数种典型文化面貌之间的亚文化区。

皖江流域的此种文化特性,与其地域上缺乏相对封闭的环境不无关系。由于皖江流域处于长江下游与中游的过渡地带,北边连接着黄淮平原,故而人员流动性强,文化上受上述地区的影响也较为频繁,一直没有形成自己的有特色的、流传久远的文化。朔知教授将皖江流域的史前文化的这一特点概括为——“但开风气不为师”。

从旧石器时代开始,皖江流域就有着人类生活的痕迹。到新石器时代,随着工作的逐渐展开,越来越多地遗址和文化被不断地发现。

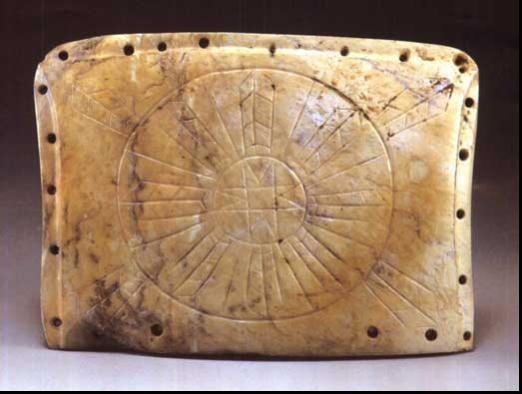

皖江流域的新石器时代文化大体上可以分为7个时期,大体自距今7000年前始至距今4300年前止。各个时期都有各自的特征。而此区域的文化又可以皖江中段一条模糊的界限分成东、西两个部分,两部分发展的脉络亦不尽相同。大体在距今6000年前,皖江流域东部开始出现相当数量的遗址;至距今5800年前,东、西两部分都出现了一些早期文化,但总体上东部聚落数量要多于西部;200多年以后,也即距今5500年前,裕溪河流域产生了极具代表性的凌家滩文化,凌家滩文化以超大型的聚落、社会分层的出现以及众多玉器的出土而殊为壮观;下一个时期在距今5300年前,这一时期凌家滩文化发生了“玉石分野”的转变,而呈现逐渐衰弱的趋势。

凌家滩文化玉器

与此同时,皖江流域西部的薛家岗文化却在此时兴起了,薛家岗文化早期受东边影响较强,晚期则更多受北方影响;第6期始于距今4600年前,东部区域聚落数量有所增加,而西部则兴起了张四墩文化;而在最后一期开始在4300年之后,东部又再次中兴起来。新石器时代皖江流域东、西部的相互发展,朔知教授将之形象地比喻为,“好似一个两头交替起伏的跷跷板”。

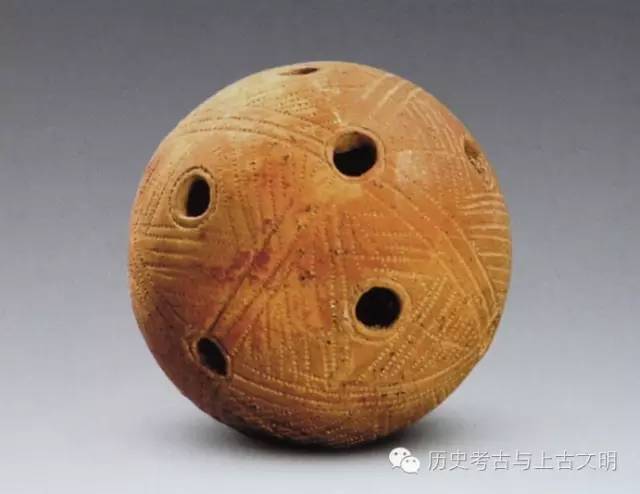

薛家岗文化陶球

薛家岗文化石刀

朔知教授在演讲

基于对皖江流域的文化演变模式进行的分析,朔知教授提出了“并江模式”的概念,将皖江两岸文化在史前时代受东、西、北边的强势文化影响,因而表现出的多元、多变的特点概括为“并江”两字。并且划定了并江的一、二、三步,将此区域内特殊的史前文化发展脉络整理概括,形成了一套完整的理论。由于皖江两岸的独特地理环境,在“并江”的过程当中,一直呈现出“并而不融”的状态,真正的“并江”,则直到秦统一天下之后才告完成。“并江”的概念,也回答了在多个主流文化过渡地带的亚文化区发展模式的问题。

朔知教授的研究看似仅止于分期与“并江”概念的提出,然而背后蕴含的是海量的调查、发掘与整理工作。科技手段的运用,新的聚落考古,环境考古的研究方法,也是促使他的工作顺利展开,完成“由物到人”这一过程的保障。

(执笔:杨林旭/编辑:江俊伟)

讲座:张庆捷:云冈石窟山顶佛教寺院遗址发掘收获

本文为四川大学考古文博学院举办的“四川大学‘创新2035’先导计划·汉唐考古名家讲座第一季第二讲“云冈石窟山顶佛教寺院遗址发掘收获”的学术讲座纪要,现摘录于下,分享给诸位。本次讲座由四川大学考古文博学院王煜教授主持,四川大学考古文博学院霍巍、白彬教授作为与谈人参加讲座。我要新鲜事2023-05-27 11:58:300002中国考古学会旧石器专委会2022年系列学术报告侧记

2022年,根据《中国考古学会章程》和《中国考古学会专业委员会管理办法》,旧石器专委会主任高星研究员自5月开始启动了专委会领导层换届,最终推举以王社江研究员作为新一届专委会主任的新的领导层。此后专委会参与组织了包括“第二届旧石器时代考古高级培训研究班”“河南汝州温泉旧石器遗址论证会”等活动。我要新鲜事2023-05-06 14:23:430000美国首富买下豫王府 改造时发现宝藏(豫王宝藏)

豫王府中发现了许多金银宝藏。在北京,曾经有一座大名鼎鼎的豫王府,这座王府的初代主人正是努尔哈赤的第15个儿子豫亲王爱新觉罗多铎。多铎年轻时征战四方,为满清的建立立下了赫赫战功,因此作为奖赏,皇太极为其修建了一座十分气派的豫王府。但是后来被一个美国富豪买下准备改造。豫王宝藏我要新鲜事2023-04-06 19:07:360000天国的陨落——略论天京事变爆发的原因

我要新鲜事2023-05-31 21:59:250000葛剑雄:还是应该理性评价三峡工程

三峡工程基本建成时,媒体要我发表意见,我说:“三峡工程能够建成,取得预想的成就,应该感谢所有曾经反对过的人。正是他们的反对意见,才使这项工程从各方面做了修改和完善,避免了一些可以避免的弊病。”今天,我还是这样认为。而且,对现在还在反对三峡工程的人也应该感谢,他们的意见更应该受到重视。0000