葛剑雄:还是应该理性评价三峡工程

三峡工程基本建成时,媒体要我发表意见,我说:“三峡工程能够建成,取得预想的成就,应该感谢所有曾经反对过的人。正是他们的反对意见,才使这项工程从各方面做了修改和完善,避免了一些可以避免的弊病。”今天,我还是这样认为。而且,对现在还在反对三峡工程的人也应该感谢,他们的意见更应该受到重视。

两年前,当公众及部分专家学者质疑三峡的防洪功能时,我对三峡的防洪、航运功能的局限做了分析,指出:“任何大工程都是利弊兼有,之所以要建设,无非是因为利远远大于弊,而不是只有利而无弊。当局和有关专家的责任是如实地向公众说明,而不是一味夸大利,隐瞒弊。”“多年来,支持和反对三峡工程的人都有一个同样的毛病,喜欢将利弊说到极端。这既不利于科学决策,也无益于做出客观的评价,更无助于消除已经出现的弊病。”今天,我还持这样的观点,尽管这样说可能会得罪双方。

如果三峡工程还没有建,我也主张缓建,当初毕竟不是最迫切的工程,而且完全可以先在支流建,积累经验并将难题解决后再建不迟。但现在面对的是耗费了数千亿人民币和二十多年时间建成的举世无双的大工程,不仅中国人,就是全人类都应该乐观其成,而不应动辄称要炸掉或废弃。退一步说,就是现在决定炸了废了,且不说又得耗费多少亿资金和时间,炸得完全、废得彻底吗?已经造成的影响消除得了吗?移民能回到原地吗?而可以肯定的是,新的弊病又会产生。

既然我们必须面对一座必定会长期存在的大坝和大部分工程,就必须理性、全面地分析它们的利弊,冷静地面对已经发生的天灾人祸,做出科学的评价,制订合理的应对措施。

对三峡工程评价时应该对照当初的规划,特别是提交全国人大代表审议的方案,而不是个别人的言论,或者是事后擅自增加、变动或减少的项目(这些方面如有问题,应该由人大通过法律途径追究)。例如,有人曾声称,三峡水库形成后会成为天然的空调,库区的气候将得到改善,连重庆也会变得冬暖夏凉。据我所知,这并没有列入三峡工程的预期效益,谁说的就该由谁负责。

三峡工程预期的效益主要是三方面——发电、防洪、航运。现在看来,发电的效益实现了,每年营收一两百个亿,可提前收回建设成本。由此而少消耗的其他能源和减排的碳量相当可观,产生的综合社会效益不能低估。但航运的效益远未达到预期目标,建成的船闸达不到每年通过5000万吨的能力,这既有管理上的问题,也有规划设计的缺陷。防洪方面的作用是否符合原定规划,由于没有相应的数据,无法妄断,但至少事先是被夸大了——“从此消除长江洪灾”本来就不是一个科学目标,而更像是一句政治口号。

对三峡工程需要付出的代价和造成的弊病,一部分是已经估计到的,并且已制订并实施相应的措施。例如移民(包括就近和异地、自行和组织的)、可能引发的地质灾害、库区和上下游自然环境的变化、对鱼类和水生物的影响、对地面和水下文物及文化遗产的影响等,并非事先没有考虑到,而是都采取了一定的措施,有的已经投入大量人力和物力。现在应该对照当初的规划,检查事先的估计或设想是否充分,措施是否落实,效果是否合格。例如水库的淤积是不少专家所担心的,现在就应该拿出具体的数据来,说明大坝蓄水以来淤积了多少泥沙,损失的库容是否在预料范围之内。对规划预见到的损失,尽管当损失真的发生时我们仍免不了感到遗憾和不安,却只能当作应付出的代价来接受。至于地方上未按照要求或违反相关法规而新产生的弊病,如在蓄水前没有彻底清除积存的污染物,在库区新建化工、水泥等易污染或高污染企业,就该由相关的政府部门负责。

另一些方面,显然是三峡工程事先没有考虑到的,或者是不属于它所影响的范围。例如,三峡一直强调的是防洪,是拦蓄上游洪水,是调节水量保证发电。对抗旱的作用即使有所考虑,现在看来也根本满足不了下游的需要。今年遇到的只是数十年一遇的旱灾,要是百年甚至千年一遇的,岂不更无能为力吗?而且对三峡工程建成后对长江下游包括鄱阳湖在内的影响,看来并未做充分的研究,更不会有针对性的措施。但有些方面,目前刚出现一些迹象,或者产生若干局部现象,如三峡工程是否会导致微观或宏观的气候变化,是否会引发破坏性地震,是否会导致长江中下游地区不可逆转的环境变化,仅仅根据汶川地震和一次至多百年一遇的旱灾,仅仅根据这短短的几年时间,是无法得出可靠结论的。

我们不应该指责公众和社会舆论,因为公众一般不具备专业知识和经验,也无法获得精确的数据,更不了解秘而不宣的内情,只能从感觉和感情出发。就是某一方面的专家,也只能就自己熟悉的局部发表意见。既然三峡工程是由全国人大批准的,全国人大就应该负起监督和评估的责任,并及时公布结果。建议全国人大成立由不涉及三峡工程利益和责任的人员组成的常设性专门委员会,独立承担三峡工程的综合性、经常性的调查和评估,召开听证会,广泛咨询国内外专家,提出建议,并督促政府和工程管理部门采取必要的措施。

原载《凤凰城市》2011年第7期,第12—13页(发表时改为《三峡大坝,责任谁负》)

陕西发现最大商朝遗址 有着九个贵族墓地(商朝贵族)

陕西发现的清涧寨沟遗址是当前发现的最大的商朝遗址。在今年的5月三十日,国家文物局在北京召开了一个工作会,而这个工作会的内容就是主要围绕着河南以及河北商朝文化遗址所展开的,除了这两个商朝文化遗址被发现之外,在我国陕西地区还发现了迄今为止所发现的最大的商朝遗址。就是来自于陕西清涧寨沟,不光是规模最大,而且保存也是最完整和最为丰富的一个遗址。贵族墓地我要新鲜事2023-07-12 20:00:260000陕西北部发现商代遗址 ,距今3200多年(陕西发现)

陕西西北部某地发现了一个商朝遗址命名为寨沟遗址。陕西在当前可以说是我国发现的考古区最多的一个省份,根据新华社的记者报道,在5月三十日陕西考古研究院在陕西的西北部某县城就发现了一个商代的遗址,这个遗址根据初步推算,距离现在大概有着三千二百年,而考古专家对于这个遗址也给出了一个名字,就是寨沟遗址。寨沟遗址我要新鲜事2023-05-31 22:57:430000徐光冀 | 泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心——《泉州城考古学术研讨会论文集》序

徐光冀2020年12月11日至12日,在福建泉州市召开了“泉州城考古学术研讨会”,会前曾盛情邀我参加,到临近会期时因患牙疾,未能参加,深感遗憾。时隔不久,由中国社会科学院考古研究所、福建省文物局、泉州市“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产申报世界文化遗产工作领导小组办公室编辑的论文集送交科学出版社。我要新鲜事2023-05-07 15:56:410000葡萄牙巨龙:欧洲植食恐龙(体长22米/仅一块躯干化石)

葡萄牙巨龙是一种蜥脚类恐龙,属于腕龙科,诞生于1.5亿年前的侏罗纪末期,最大的体长可达22米,主要以植物为食,是超巨型恐龙的一种。最早一批葡萄牙巨龙的化石是出土于葡萄牙境内,数量非常稀少,仅仅只包含了一个躯干骨骼碎片。葡萄牙巨龙的外形特征我要新鲜事2023-05-09 08:07:350000史念海:历史时期黄河中游的森林·唐宋时期的森林

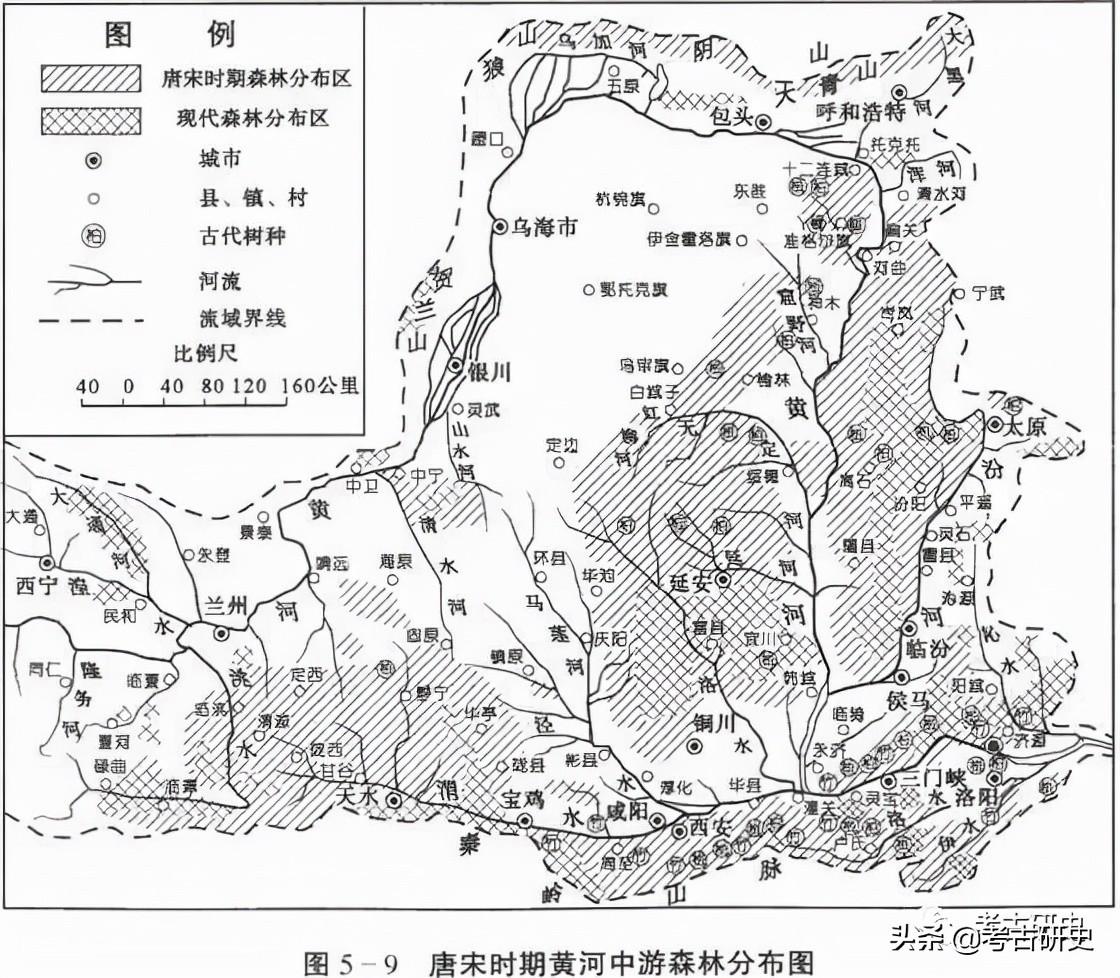

三、唐宋时期的森林这一时期森林地区继续缩小,由于远程采伐的范围不断扩大,山地森林受到比较严重的破坏。(一)这一时期像关中等平原已经几乎没有什么森林可言。长安附近的终南山下还有“万株果树”可以与樊川碧波相映成趣[1]。洛阳城外则连这一点都说不上了。唐代末年,诗人韦庄登上洛阳城外的北原,回首下望,仅看到城中树木重重,都是人家宅旁院侧所栽种的。至于城外,他就只能见到一些桃树[2]。我要新鲜事2023-05-26 04:54:300005