资深盗墓者的“嗅功”有多厉害?闻闻土味就知下面埋藏啥宝物

“闻家”的鼻子

本文作者 倪方六

有的盗墓小说写到“卸岭派”盗墓贼用钎的细节时,说得很神,称这一派主要用鼻子:从地下拔出钎来,用鼻子闻闻所带出泥土的气味,以判断地下宝物的情况。为了保持鼻子的灵敏程度,在行动前要忌烟酒辛辣之物。

图:看土嗅味

真是这样吗?小说所写并非虚构,这种现象在民国盗墓贼身上确实存在,而且是盗墓高手的绝招之一。神奇之所在,圈内称为“嗅功”,古已有之。但忌烟酒辛辣的细节,应该是作者的一种想象,“卸岭派”在现实中根本不存在。

明人王士性《广志绎·江北四省》(卷三)中,提到当年洛阳一带的盗墓情况时,称“洛阳水土深厚,葬者至四五丈而不及泉,辘轳汲绠有长十丈者。然葬虽如许,盗者尚能以铁锥入而嗅之,有金、银、铜、铁之气则发”。

从王士性所记中可以看出,至少在明代,以河南为代表的中原一带盗墓贼便擅长使用鼻子、拥有“嗅功”了。

图:洛阳铲取出的地下土

所谓“嗅功”,就是鼻子有超乎常人的分辨能力,将拔上来的钎放在鼻子下面闻闻,只吸一下,通过带上来的土气味道不同,就能判断出地下情况。

拥有了“嗅功”的盗墓贼,圈内称“闻家”。

“嗅功”是在盗墓活动中日积月累形成的。“闻家”鼻子之灵敏、神奇是一般人想不到的。据传,光绪年间洛阳便有一位“闻家”,此人名叫郑火,专盗汉唐大墓。为什么专盗汉唐大墓?在民国时的河南找宝圈内,宋元以后墓里随葬宝物少,随葬的东西不太值钱,如果是明清墓葬,几乎没有人想去盗掘,好东西不多,当然土豪墓除外。

图:朱熹祖母程氏夫人墓被盗

因为专盗汉唐大墓,对这类墓里出土的随葬品,郑火自然也是一清二楚,瞒不住他的。江湖上关于他“嗅功”了得的传说很多,有一外地盗墓贼半信半疑,便拿来几件斑驳苍古的漆器,自称是从一座汉代王侯大墓里出土的,请郑大师过眼。

郑火当时正在烟榻上抽大烟,连望都没望,仅随手拿起一件漆盘放在鼻子下嗅了几秒钟,便马上笑了,告诉来人,这玩意儿曾放在尿里泡过,拿出来不超过三天。

还真是这么回事情,来人这下服了,后来遇到同行熟人便说:“郑火的鼻子比狗还灵。”

图:湖北荆州马山1号墓出土战国对龙对凤纹漆耳杯(木胎)

荆州马山1号墓出土战国凤鸟纹漆盒(木胎)

“闻家”的鼻子确实比狗灵,但要想嗅准,还得靠经验,要不断摸索。据笔者人调查中了解的情况,风水大师尝土点穴,而盗墓大师也能从土味当辨别出下面埋葬有什么宝物。

比如:土壤被金器、银器、铜品、铁品腐蚀后,气味各不相同;花土和白膏泥散发出的味道也不一样。

图:古墓封土的“白膏泥”层很清楚

同样是白膏泥,味道重的,下葬时间可能越早,反之便年代比较晚;再者,每个时代所用葬具材料质地,防腐、防水作用不同,周边土壤受影响后形成的气味都有变化。

说明:梧桐树下戏凤凰 是著名历史学者倪方六的私家史,内容以历史、考古、盗墓、风水、收藏为主。文章除注明外,均为倪方六原创,有版权,使用请联系作者!作者微号:jsnjnfl

新发现 | 湖北潜江代滩明代李氏家族墓地考古收获

湖北潜江代滩明代李氏家族墓地(以下简称“代滩墓地”)位于潜江市杨市办事处代滩村五组,为明代嘉靖至万历年间李氏家族墓地。2022年3~6月,为配合西气东输三线(潜江—仙桃联络线)工程对其展开考古工作,勘探面积10000平方米,发掘面积600平方米(图一)。一、考古收获我要新鲜事2023-04-20 13:42:000001郭子林:古埃及:一个不重视历史的文明

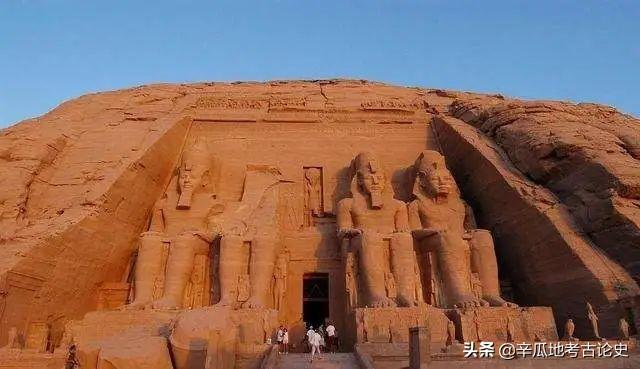

古埃及是世界四大古文明之一,创造了灿烂的文化成就,为人类社会发展做出了卓越贡献。随着古埃及语言文字的终结,传统宗教信仰的消失,阿拉伯人统治埃及的开始,到公元7世纪中期,古埃及文明逐渐消失在历史长河中,成为失落的文明。直到1822年,法国语言天才商博良释读象形文字成功,才揭开了古老文明的神秘面纱。我要新鲜事2023-05-29 22:22:500000汶川灾后重建现场 挖出金丝楠木棺(珍贵古墓)

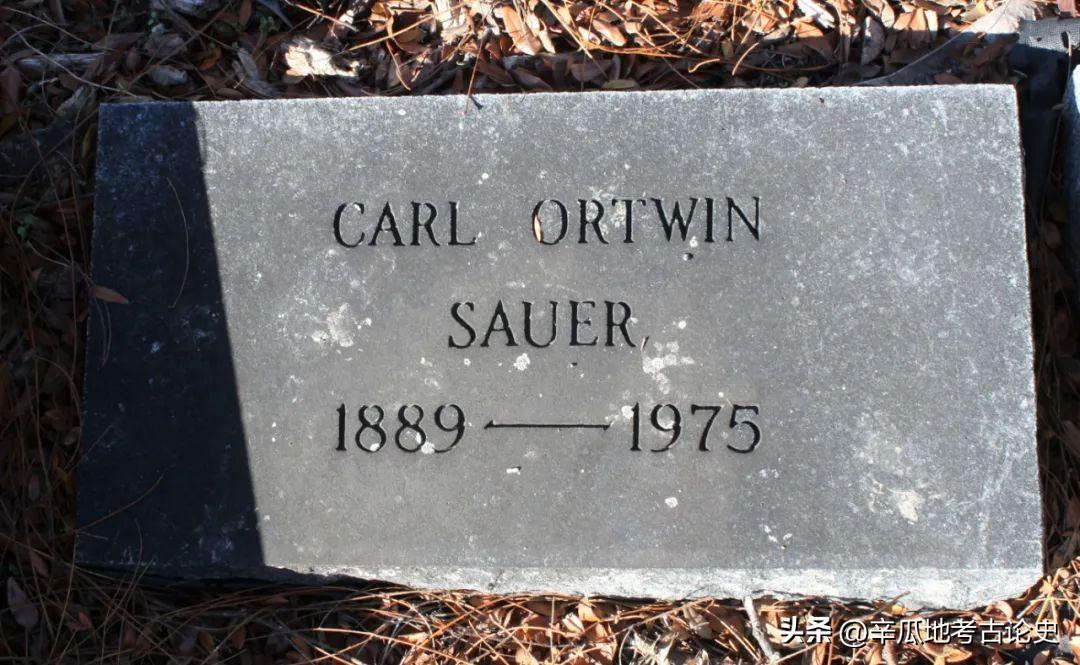

灾区意外发现的古墓出现珍贵的金丝楠木管材。汶川地震以后,在四川雅安灾后重建的施工现场,挖掘机无意中挖出来一座古墓。考古专家得知消息以后立马赶到现场,只见棺材的盖板已经部分显露,专家一眼就看出这是一口楠木棺材,这意味着墓主人生前一定非富即贵。为了堡护墓中可能存在的珍贵文物,抢救性发掘随即展开。出土玉器我要新鲜事2024-01-18 20:12:020006唐晓峰:美国文化地理学的奠基者

我要新鲜事2023-05-27 15:07:240000