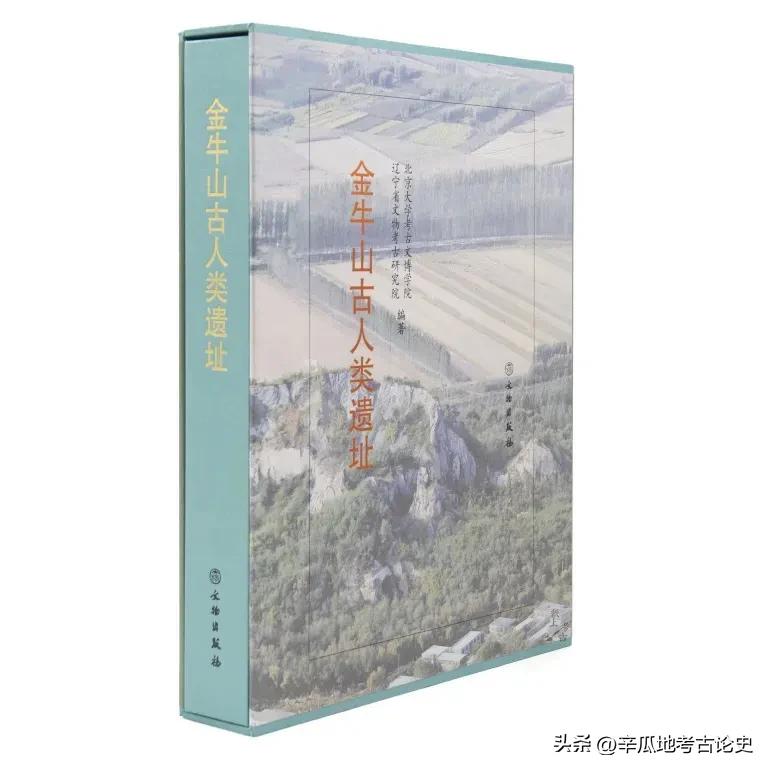

荐书:何嘉宁:《金牛山古人类遗址》

金牛山遗址是位于辽宁省营口市大石桥市西南8公里的一处灰岩山丘上的洞穴遗址。

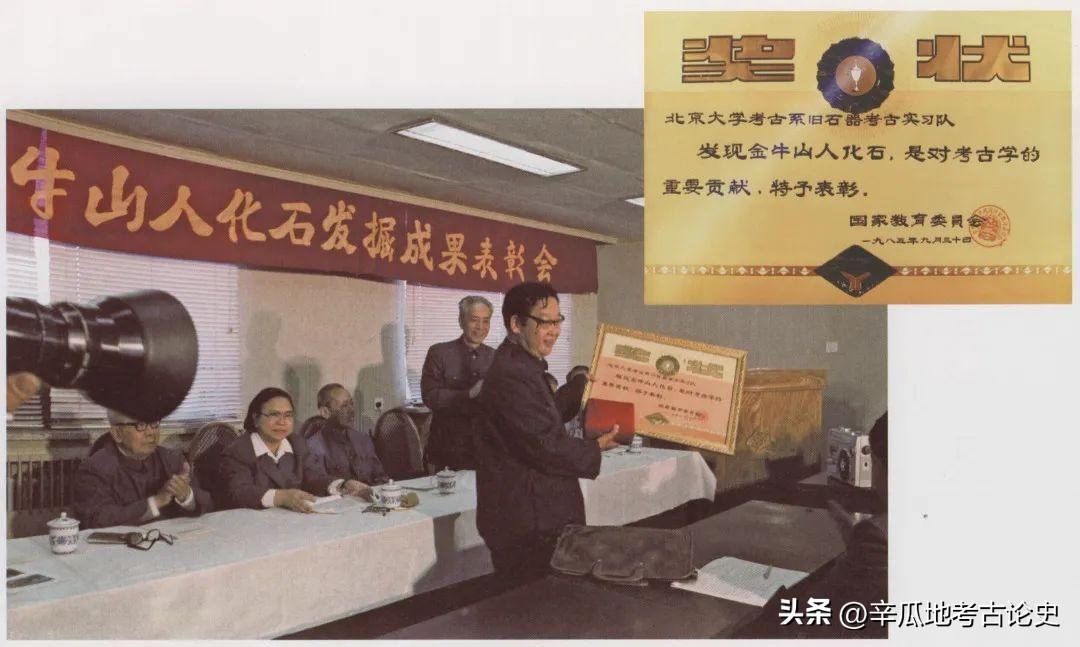

遗址于上个世纪70年代开展了4次正式发掘,出土了大量的哺乳动物化石、石制品并发现用火痕迹。1984年秋季,北京大学考古系吕遵谔先生带领旧石器时代考古方向研究生在金牛山遗址开展田野教学实习,发现了包括完整的头骨在内的五十余件珍贵的金牛山人化石标本,在世界古人类学界引起广泛关注。这一重大发现获得国家教育委员会颁发的自建国以来高校人文社会科学领域的首次重大奖励。

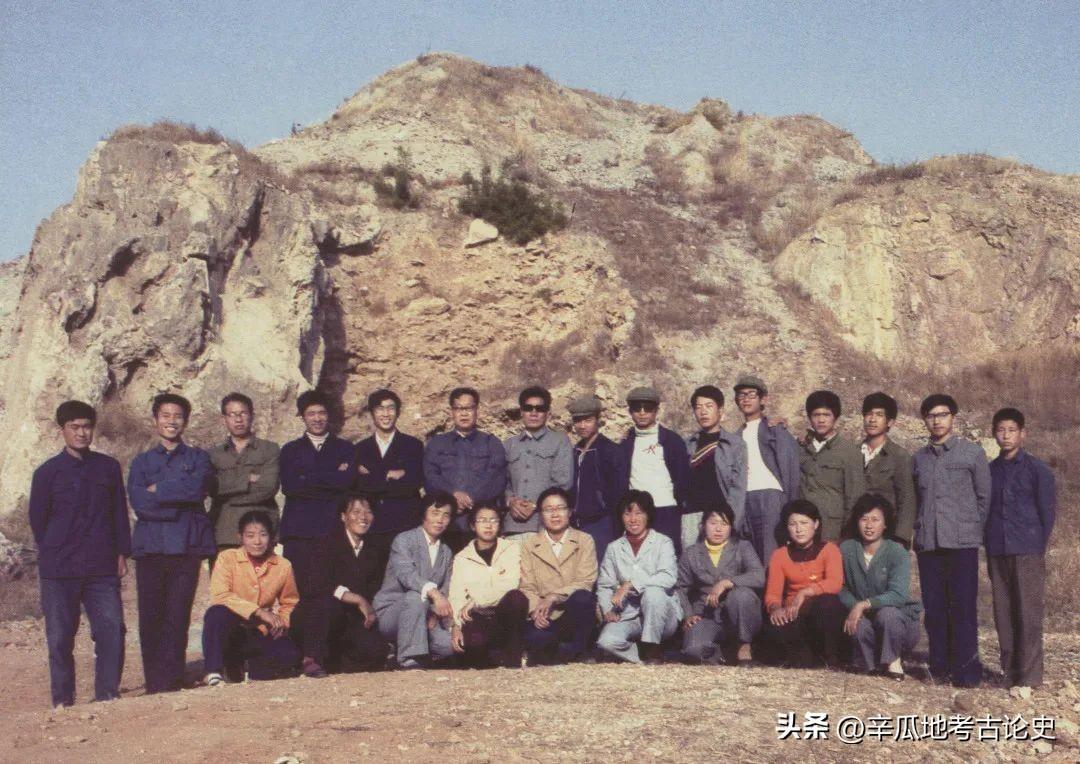

图1 金牛山人化石发掘成果表彰会

图1 金牛山人化石发掘成果表彰会

从1984年发现人类化石开始一直到1994年,北大考古联合辽宁省文物考古研究所以及大石桥市、营口市文物部门对金牛山遗址先后进行了5次系统发掘,在吕遵谔先生的组织下成立了包括地质古环境、古人类学、旧石器时代考古、动物化石、科技测年等在内的研究团队,对金牛山遗址进行了全面的综合研究。而今,《金牛山古人类遗址》这部汇集了所有参与者辛勤劳动的金牛山遗址发掘与研究报告已由文物出版社出版,全面地反映了金牛山遗址A点多年考古发掘所获资料及多学科综合研究成果,丰富了中国远古人类及其文化的内容的认识。

图2 1984年参加发掘的工作人员合影

图2 1984年参加发掘的工作人员合影

金牛山人所生存的中更新世晚期是东亚远古人类演化的一个非常关键阶段,多种不同类型的远古人类在中国繁衍生息,与更早时期东亚地区以直立人为代表的古人类演化格局相比发生了显著的变化。具有现代人体质特征的古人类化石也在这个阶段开始在中国出现。金牛山遗址发现了丰富的人类化石、动物化石、石制品和用火等遗迹现象,遗址的研究工作无疑会为理解中国远古人类及其文化的演变、东亚地区现代人起源等重大问题提供关键线索,对了解当时古人类体质、文化及其适应意义,谱系发生等具有极为重要的价值。

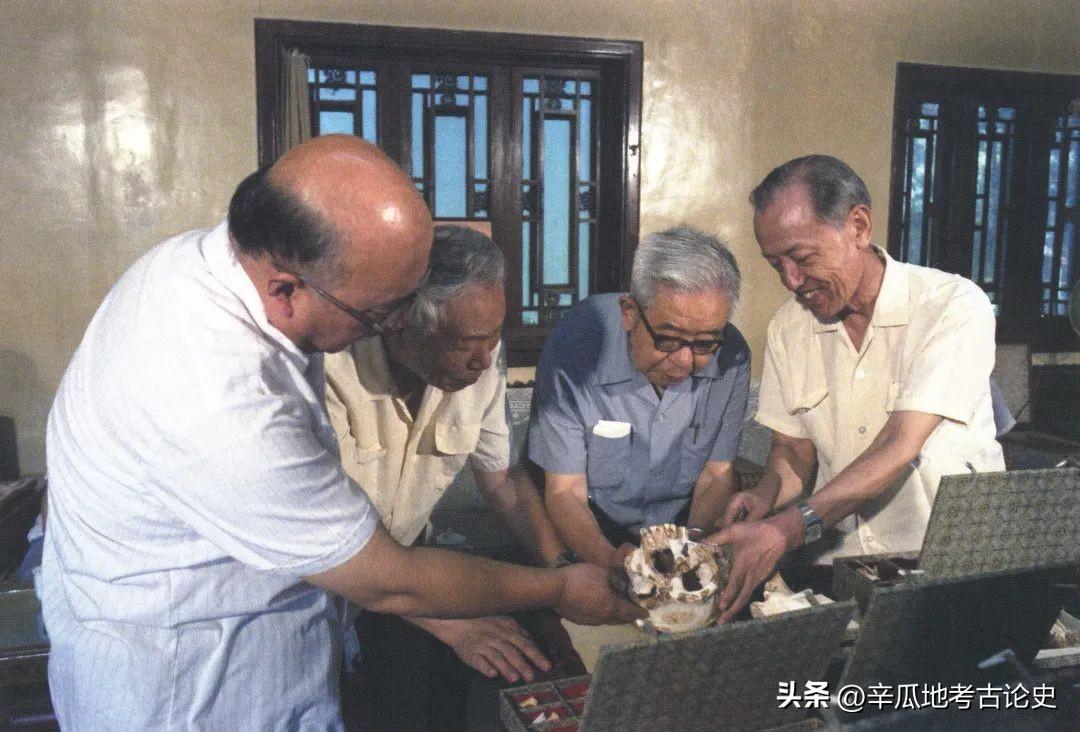

图3 安志敏、苏秉琦、贾兰坡、吴汝康先生观察头骨化石(自左向右)

图3 安志敏、苏秉琦、贾兰坡、吴汝康先生观察头骨化石(自左向右)

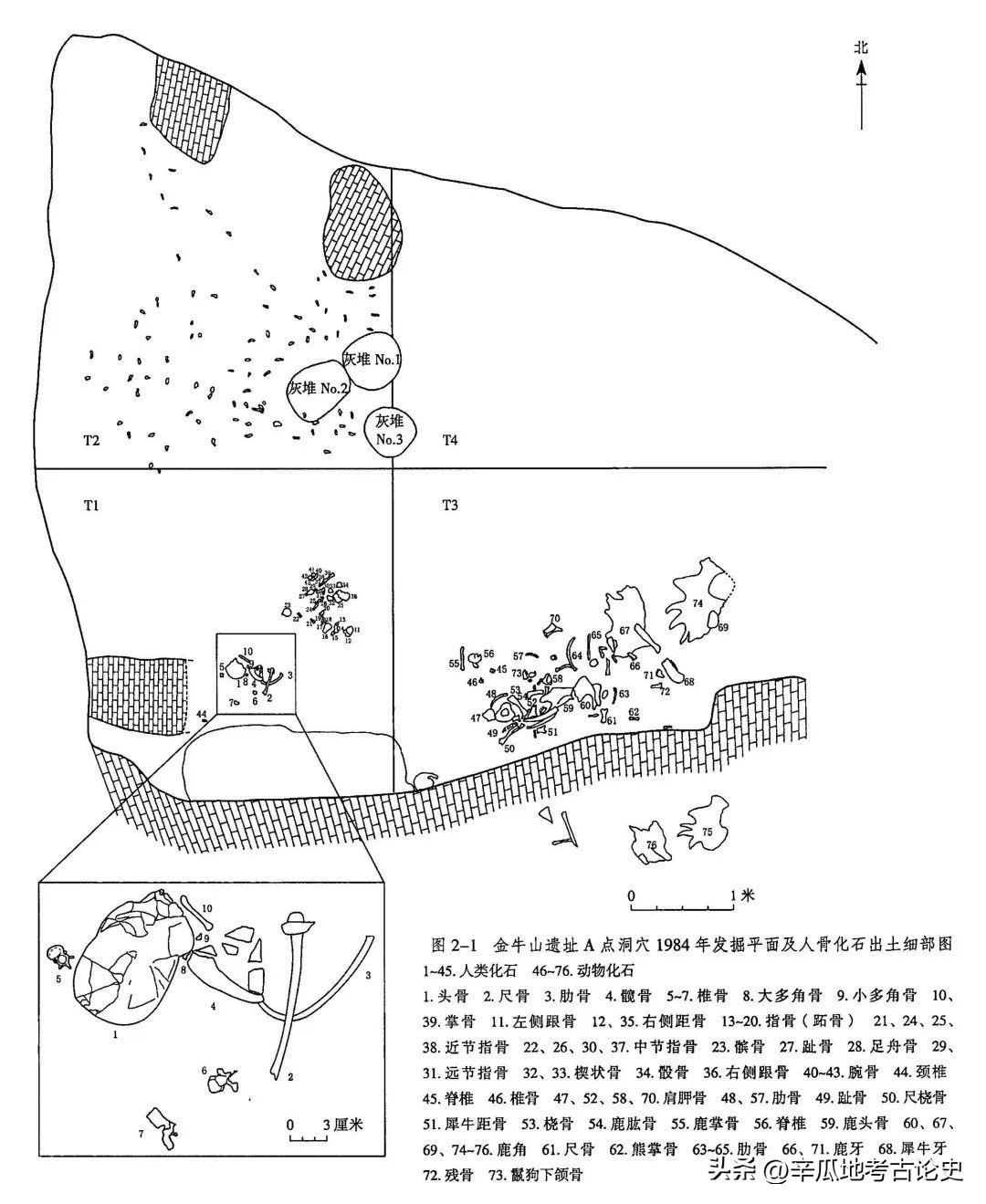

这部报告共分8章。第一章介绍了遗址概况和上世纪70年代之前的工作情况。第二章介绍了从1984人类化石发现开始至1994年最后一次系统发掘为止共5次发掘的收获,以及其间遗址加固保护的状况。吕遵谔先生在金牛山遗址的发掘中,将旧石器考古发掘方法的改进付诸实践,成功地揭露出以火塘为中心的金牛山人的活动遗迹,影响到了后期旧石器时代考古发掘操作方法的变革。这些发掘方法的实践也通过每次发掘中出土遗物分布的平面图、细部图得以体现。第三章对金牛山遗址A点洞穴西壁16米高剖面的11个地层堆积及其包含物进行了详细描述。

图4 金牛山遗址A点洞穴1984年发掘平面及人骨化石出土细部图

图4 金牛山遗址A点洞穴1984年发掘平面及人骨化石出土细部图

第四章是关于金牛山人53件化石及牙齿的详细古人类学研究。金牛山人化石是迄今为止东亚地区中更新世发现的,唯一同时保存有头骨和躯干四肢骨的化石标本,也是这一阶段最为完整的人类化石骨架,是中国北方这一阶段古人类最有代表性的化石之一。它提供了26万年前生活在中国东北地区的一个女性个体身高、体重、肢体比例及相对脑量的全面信息。金牛山人化石在体质上表现出原始和进步特征向前进化的特点。虽然其头骨额部仍较低矮与直立人相似,但其脑量已经达到1300毫升以上,颅壁较薄,突颌不明显,大脑额叶宽度明显增加,表现出了不同于直立人的明显进步的颅面特征。对金牛山人化石的研究表明,东亚地区中、晚更新世古人类演化样式非常复杂,她所具有的很多进步体质特征对于东亚早期现代人的形成可能发挥了重要的影响。

图5 金牛山人头骨正面

图5 金牛山人头骨正面

除人化石外,金牛山遗址还发现了大量的文化遗物和遗迹现象。其中包括近190 件石制品,9 处用火遗迹,大量的烧骨、人工敲击骨片以及万余件动物骨骼化石及碎片,共代表了84种动物化石。第五章是对金牛山遗址出土石制品以及灰堆等遗物遗迹的研究。金牛山遗址出土石制品分为石料、石片、石核、工具和断块等类别。其工具修理技术简单,大部分都是权宜性工具。石制品特点与已经发现的中国北方北部地区旧石器时代早期多数文化遗存的技术特点都很接近,属华北北部石片石器工业类型。灰堆分布在不同的发掘层面上,应是当时古人类在洞内生存的一个活动面。灰堆四周分布有密集的鹿类与野猪等动物骨骼碎片、烧骨、石制品以及敲骨吸髓的骨碎片,说明这两类动物应该是当时人类的主要狩猎对象。金牛山人间歇性地在洞中居住,用火烧烤食物,用石块封火,保存火种。第六章是金牛山出土动物化石的情况,共介绍了哺乳动物52种、鱼1种、鸟类26种、爬行动物2种以及软体动物3种,共计84 种动物化石。其中以哺乳动物和鸟类的种类最多。哺乳动物群的研究表明金牛山大的气候环境从中更新世晚期到晚更新世逐渐变冷,金牛山人生活的中更新世晚期气候环境比现在温暖湿润。

图6 金牛山遗址刮削器

图6 金牛山遗址刮削器

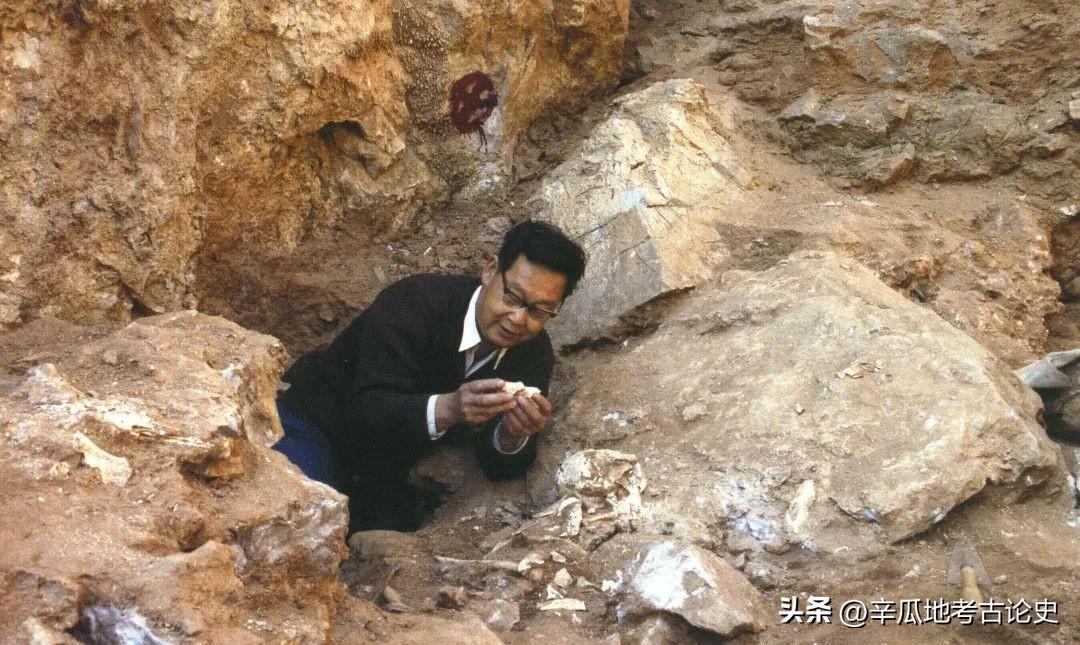

第七章是关于遗址洞穴的成因及堆积物特征、遗址地貌与第四纪环境、孢粉分析、测年的研究成果。综合铀系、ESR、TL、古地磁等多种年代学方法和数据,确定了金牛山人化石层的年龄约为26.5±3万年。第八章为结论。报告还有附录、英文提要、后记以及图版104张。自1984年金牛山人化石发现以来至今已经过去了38年,很多人都曾在金牛山遗址学习和工作。遗憾的是,作为金牛山遗址发掘项目领队和综合研究总负责人的吕遵谔教授,因病于2015年不幸逝世。吕先生自1984年金牛山遗址发掘工作开始以来,长期主持金牛山遗址的发掘、保护、综合研究及报告的编写,一直到离世前仍对金牛山的研究工作念念不忘。《金牛山古人类遗址》的出版是对长期致力于金牛山工作并为此做出最重要贡献的吕遵谔先生最好的告慰与怀念。也祝愿金牛山遗址在今后的科研、保护和宣传中发挥更大的作用,成为我国旧石器时代考古和古人类学领域中一颗永远闪光耀眼的明珠。

图7 吕遵谔先生现场观察金牛山人骨

图7 吕遵谔先生现场观察金牛山人骨

墓室一侧竟然设置“狗洞”,考古人员想了想,恍然大悟,太狡猾了

朴素的民间反盗墓手段本文作者倪方六说到反盗墓,不少网友可能会想起秦陵、茂陵这些帝王贵族大墓上的机关,更厉害的,有的还会做成可活埋盗墓者的流沙大墓。这些墓的造价和成本极其高昂,对于民间来说,是不可能造这种墓来难不盗墓者的,也没有必要。但是,这并不等于说民间在反盗墓方面就无所作为。事实上正相反,民间往往以朴素的智慧,保护自家坟墓不被盗掘,给先人一个安宁的地下空间。我要新鲜事2023-05-26 15:33:420002浙江发现了传说的姑蔑国的王陵?且看有哪些新发现

最近考古圈最大的新闻就是刚被表扬过的浙江考古人,发现了传说中姑蔑国的王陵,虽然可能有的夸大,但是应该还是一项非常重要的考古发现,下面咱就具体来讲讲。我要新鲜事2023-05-31 21:10:120000石家河文化玉器欣赏

2016-10-05历史考古与上古文明石家河遗址是我国长江中游地区迄今发现分布面积最大、保存最完整的新石器时代聚落遗址,被评为“中国20世纪100项考古重大发现”之一。我要新鲜事2023-05-27 08:08:140000似鸟龙:形似鸵鸟的恐龙(长1.5米/出土于北美洲加拿大)

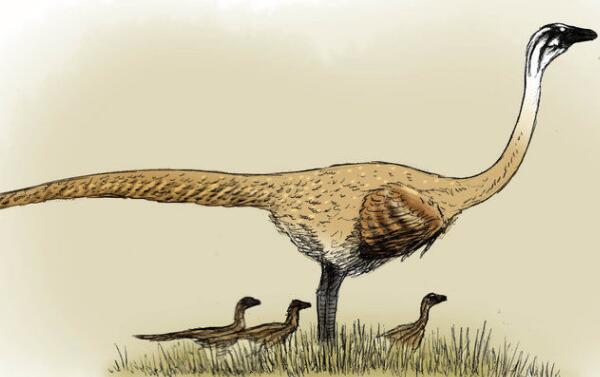

在目前已发现的700多种恐龙中,有很多恐龙的长相与现代动物相似,比如前面介绍的似鳄龙、似鸵龙,还有今天要介绍的似鸟龙,它长的跟现代的鸵鸟、鹈鹕等相似,保留着长长的尾巴,体长可达1.5米,是种小型杂食性恐龙,接下来一起去认识看看。似鸟龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 21:24:330002皇后死后隋文帝很放纵,病重还让宠妃陪侍,给太子杨广提供了机会

为皇后卜选风水宝地本文作者倪方六人们都说隋炀帝杨广是个荒淫之君,其实隋文帝杨坚的生活作风也不好,当皇帝的人都是这样吧,都想幸遍天下美女。杨坚的结发妻子(皇后)叫独孤伽罗,北周大司马独孤信的七闺女。独孤一门是当时最旺的家族,近代广东文昌人宋耀如,一门三女两“国后”,二女儿宋庆龄、小女儿宋美龄,先后嫁给民国总统孙中山、蒋介石。(独孤伽罗,现代影视形象)我要新鲜事2023-05-27 10:20:570000