为何三国大墓多疑冢?非反盗墓刻意隐藏,三国史留谜团(考古图)

原题:谁让曹操刘备孙权们死后不得安宁

本文作者 倪方六

自2008年底河南安阳西高穴汉魏墓(假曹操墓)考古之后,三国名人墓就引起了广泛了民间关注。曹操墓地、刘备墓地、孙权墓地在学术界和民间都引起了很大的争议,三国疑冢多。为什么会有这种现象?

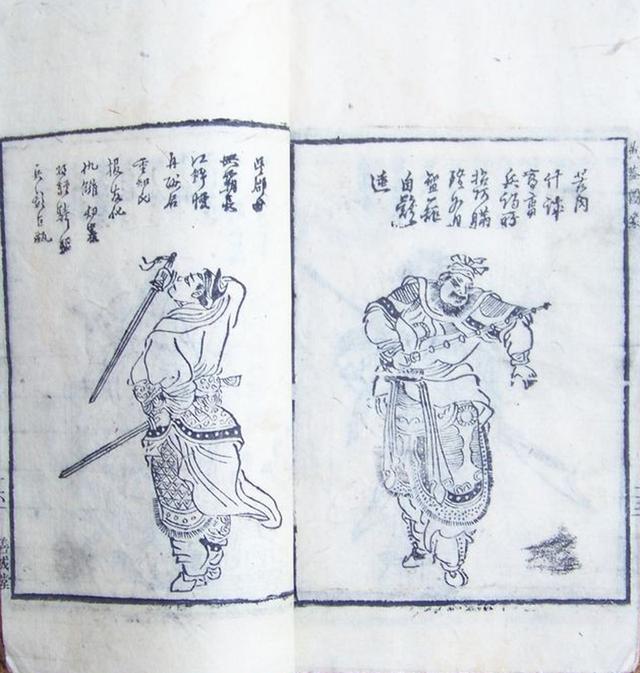

图:魏主·曹丕

图:蜀主·刘备

图:吴主·孙权

这里面有很深的时代原因和民俗背景,当然还有史料记载上的缺憾。

在史料不多的情况下,确证墓主最简单办法,是陵墓中出土能直接证明墓主的物件,如墓志、印玺、砖铭、哀册之类。由于时代原因,有的可能没有,也可能腐朽、风化,还有可能被盗墓者盗走或毁坏了。反正在古代墓葬考古中,发现墓主的“阴间身份证”,要靠运气了。

就算有史料、有物证,三国墓葬还是较其它时期,在考古上更容易引起争议,这又与这一时期的特殊葬俗有关。

图:曹操画像。到死也未当上皇帝,生前是汉魏王,儿子曹丕追封他为“武帝”

史料原因:《三国志》埋下了后人争议的空间墓葬的考古发现,是补充和修正历史的最好办法,也最可靠。但确定墓葬的年代和墓主的身份,往往又要靠已有史料来提供线索,以佐证墓主所处年代的历史。

最权威的史料,无疑是“二十四史”、“通鉴”之类的官方认可的史书。但是,三国史书中最权威的《三国志》,却是写得最简单的一部,称其为“三国史纲”倒很形象。后来罗贯中据此编撰的《三国演义》成为古代的特级畅销书,而《三国志》却被冷落了,除了三国演义通俗好看外,是不是与《三国志》的记述过于简单,话说不透,有一定的关系?

可以说,在一定程度上,是《三国志》给埋下了后人争议的空间。

魏国有本纪蜀吴只称“主”

《三国志》是记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史,跨度从魏文帝黄初元年(公元220年)到晋武帝太康元年(公元280年)之间的六十年历史。作者是西晋史学家陈寿。

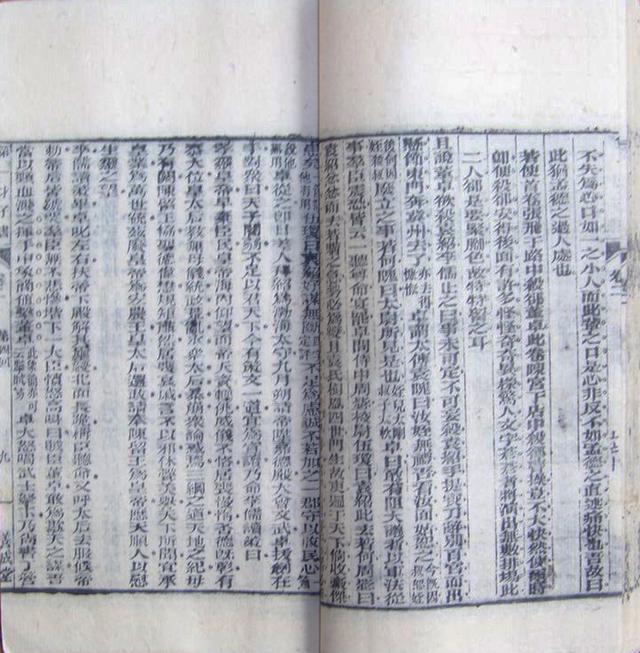

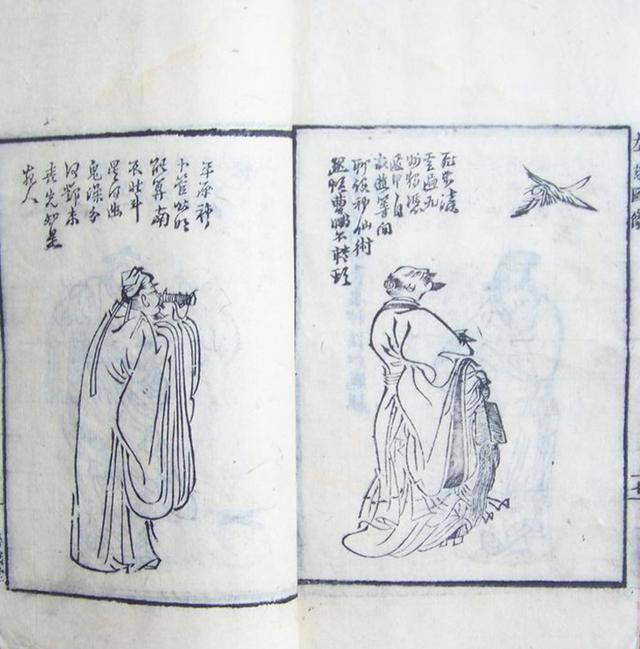

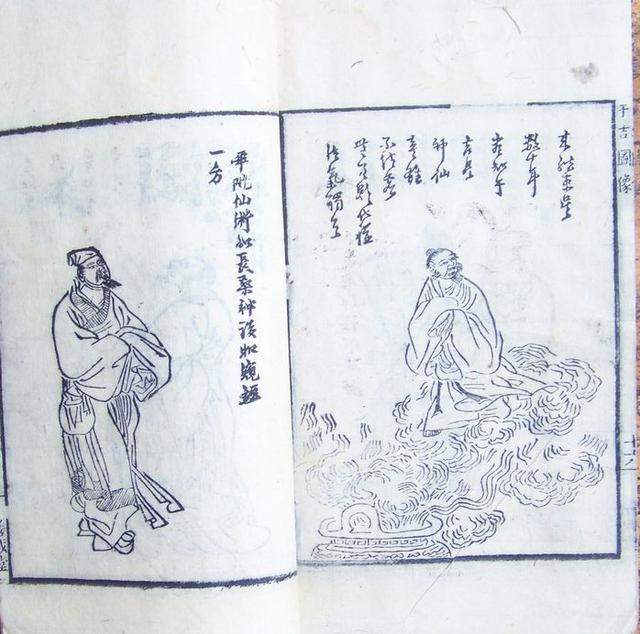

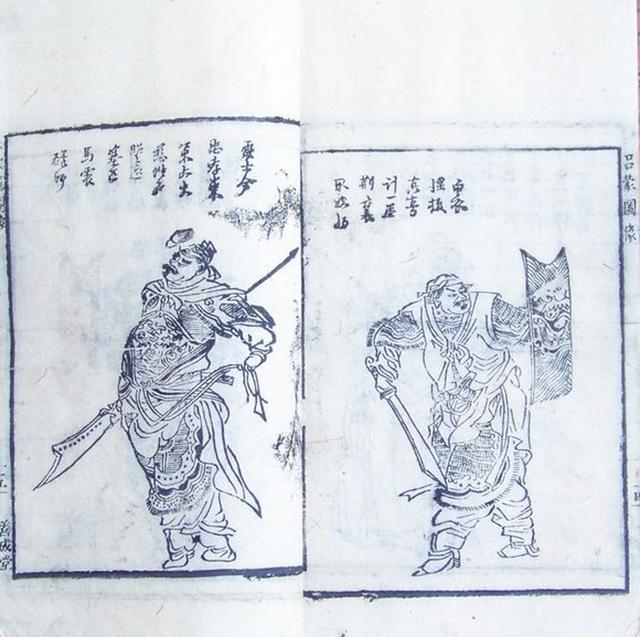

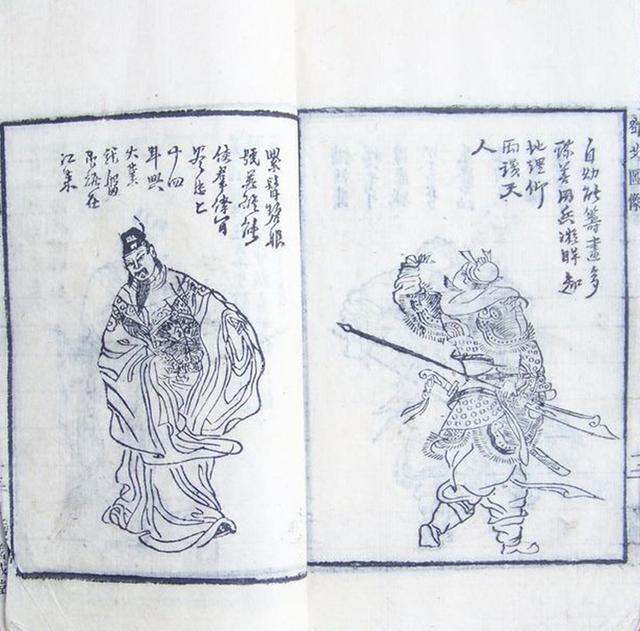

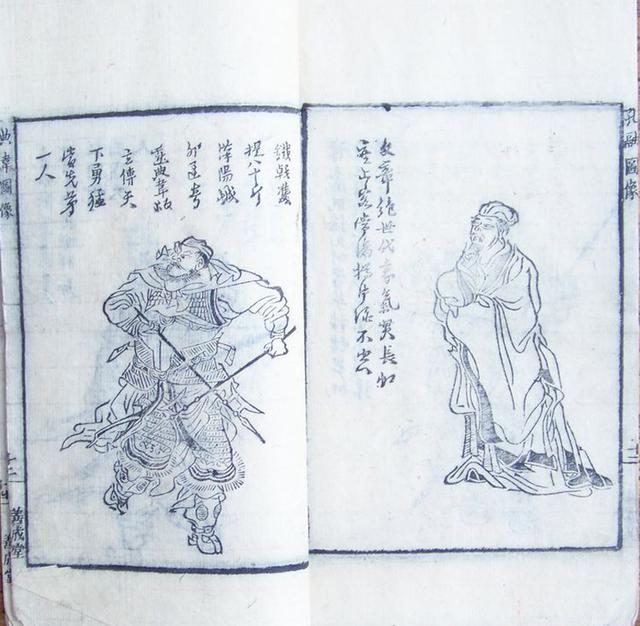

图:陈寿撰《三国志全图演义》(清刻版)

据唐房龄编纂《晋书·陈寿传》(卷八十二),陈寿(公元233—297年),字承祚,巴西安汉人(今四川南充),本为蜀臣,曾任东观秘书郎、观阁令史等职。陈寿很有个性,为人正直,当时宦官黄皓专权,朝臣都曲意附从。陈寿独不拍马屁,不屈从于黄皓,屡遭遣黜。曹魏灭蜀后,陈寿也不得志,多年不得升迁。一个叫张华的领导(司空),认为陈寿是一个人才,不应该被贬废,推荐他当了佐著作郎,外补平阳令。

这段时间,陈寿开始编撰《蜀相诸葛亮集》,书成奉奏,被朝廷任命为著作郎。公元280年,魏灭了孙吴后,陈寿开始撰写魏、吴、蜀《三国志》,时年48岁。

图:陈寿撰《三国志》(清刻版)

当时,写三国历史的不只陈寿一人,但只有陈寿写得最好。如当时夏侯湛写了《魏书》,看到陈寿的《三国志》后,便把自己的书毁了。

陈寿的《三国志》共65卷,其中《魏书》30卷,《吴书》20卷,自已当年的蜀国却最少,《蜀书》仅15卷,陈寿这样安排是有原因。当时陈寿已是晋臣,晋是承魏而有天下,所以《三国志》尊魏为正统,而吴、蜀只是“配角”。因此,《魏书》有本纪,而《蜀书》、《吴书》只有传,没有纪,形成了曹魏皇帝均有“本纪”,吴、蜀皇帝只能称“主”,不称“帝”,只有“传”,没有“纪”的独特现象。

《三国志》上没有“志”

三国历史虽然比较短,但期间发生的事情,却比历史上的哪一个时期都复杂,都传奇。陈寿的《三国志》只有65卷,便把这一段历史写得很清楚了,可以想见,陈寿的功力是何等厉害。在《三国志》成书后,时人称其“善叙事,有良史之才”。

图:《三国志全图演义》(清刻版)

《三国志》与《史记》、《汉书》、《后汉书》并称为“前四史”,其文笔之简洁、史料之剪裁得当,可以与《史记》、《汉书》相媲美。而《三国志》的真实程度和可信程度也是很高的,是部信史。这段历史是陈寿自己经历的,今天我们看《三国志》是古代史,但对陈寿那个时代而言,是部当代史。也正是因为这个原因,后世史家对《三国志》的记载是少有怀疑。

但是,不论陈寿如何“善叙事”,区区65卷的容量,要想把波澜壮阔的三国志写得让后人都满意,没有遗憾,即使陈寿再有才,也是做不到的。所以,不同需要的后人看了《三国志》后,觉得许多地方是“点到为止”,简略得当的同时,也显得太过简单。

图:《三国志全图演义》(清刻版)

更主要的是,《三国志》是陈寿私人著史,并不是朝廷组织的“国家写作班子”,他也没有工资可领。私人写史的一大问题,就是史料占有不足,甚至很困难,特别是一些官方资料是很难看到了。所以,《三国志》上没有史书中必有的“志”,对三国的典章制度没有交代。

当时,魏国已有王沈的《魏书》,吴国也有韦昭的《吴书》,所以,陈寿在写作这两国历史上就很方便,资料也多。蜀汉的历史,是他自己国家的历史,却写得最简单,重要的人和事都没有写,或是简单提提,这便反映了陈寿著史的困难,没有资料,巧女难不无米之炊。

图:《三国志全图演义》(清刻版)

南朝皇帝令裴松之作补注

《三国志》除了借用史料不足,陈寿的写作也受到主观的影响,对于已灭亡的曹魏,陈寿下笔很实在,如对曹操父亲的出生,搞不清就搞不清,老实交代“莫能审其(曹蒿)生出本末”,而不像《曹瞒传》及郭颁的《世语》那样,妄说“嵩,夏侯氏之子,夏侯惇之叔父。太祖於惇为从父兄弟”。少帝曹芳是魏明帝的养子,曹芳生父也搞不清,便直言“宫省事密,莫有知其所由来者”。写魏文帝曹丕生母出生,把她娼妓出生的历史都点出来了:“武宣卞皇后,琅琊开阳人,本倡家。”

图:《三国志全图演义》(清刻版)

但对司马晋室,则多有曲笔、回护,就要“为尊者讳”,陈寿有掩盖历史、替司马氏美言的的嫌疑。

由于有的史实写得不清,给后世学者研讨历史带来了很大的麻烦,甚至连皇帝也不能容忍。到了南朝,宋文帝刘义隆因《三国志》太简单,欲言又止,看不明白,遂命当时的大学者裴松之为之作补注,通俗来说就是给陈寿擦屁股。

裴松之(公元372-451年),字世期,南朝河东闻喜(今山西闻喜)人。

裴松之在注释《三国志》过程中,收集了三国时期的原始材料多达150多种,博引各家著作的原文,注文字数竟然超过原文的三倍。裴注的最大特点,就是广采博引,极大地丰富了原书的内容。特别是他所引用的原始材料今天大部分已经亡佚,幸而保留在裴注中,因而史料价值就非常珍贵。

图:《三国志全图演义》(清刻版)

因电视连续剧《铁齿铜牙纪晓岚》而在当代家喻户晓的纪昀,在《四库全书总目提要》中,曾对裴松之注《三国志》给予如下评述——

“宋元嘉中,裴松之受诏为注,所注杂引诸书,亦时下己意。综其大致约有六端:一曰引诸家之论,以辨是非;一曰参诸书之说,以核讹异;一曰传所有之事,详其委曲;一曰传所无之事,补其阙佚;一曰传所有之人,详其生平;一曰传所无之人,附以同类。其中往往嗜奇爱博,颇伤芜杂。然网罗繁富,凡六朝旧籍今所不传者,尚一一见其厓略。又多首尾完具,不似郦道元水经注、李善文选注皆翦裁割裂之文。故考证之家,取材不竭,转相引据者,反多於陈寿本书焉。”

图:《三国志全图演义》(清刻版)

从纪昀的评述,可以陈寿《三国志》漏写了多少史料。

三国首脑下葬总共129个字

在重要人物的墓葬方面,《三国志》尤显不足。以三国风云中魏、蜀、吴三大顶级人物,即首脑之死及下葬的过程来论,笔者算了一下,总共129个字,加现代标点符号也没有200字。

曹操之死:《三国志·魏书·武帝纪》(卷一):“庚子,王崩于洛阳,年六十六。遗令曰:天下尚未安定,未得遵古也。葬毕,皆除服。其将兵屯戍者,皆不得离屯部。有司各率乃职。敛以时服,无藏金玉珍宝。谥曰武王。二月丁卯,葬高陵。”

图:《三国志全图演义》(清刻版)

刘备之死:《三国志·蜀书·先主传》(卷三十二):“夏四月癸巳,先主殂于永安宫,时年六十三五月。”“梓宫自永安还成都,谥曰昭烈皇帝。秋,八月,葬惠陵。”

孙权之死:《三国志·吴书·吴主传》(卷四十七):“夏四月,权薨,时年七十一,谥曰大皇帝。秋七月,葬蒋陵。”

对于高陵、惠陵、蒋陵的具体地点,下葬过程,均没有给出。史家只能去猜,只能从书中其它章节或其它史书上,寻找补证。在目前的“曹操墓真伪之争”中,正反两方都拿出《三国志》的记载来说事,但谁也不能说服对方,就是因为各自对《三国志》记载有不同的解读。

图:《三国志全图演义》(清刻版)

虽然曹操、刘备、孙权之死惜墨如金,但毕竟还是有记载的,相对很明确,对照其它资料不难弄准。对于其他人,如末帝、废帝、废太子的葬地往往就一笔带过,甚至根本不写。如蜀汉后主刘禅、孙吴后主孙皓,在被带到洛阳后客死他乡后就没有交代了,葬地之谜。

三国英雄好汉死无“葬地”

除了曹操、刘备、孙权,他们麾下的将领、英雄好汉何其多啊,但翻翻《三国志》,绝大多数不见死后葬地,他们的葬地成谜,疑冢多多。

或许有读者会认为,这是出于反盗墓的原因,才将墓址刻意隐藏的。这种说法在当世来说可能是有道理的,但对于史家来说,就不存在了。因为著史的规律是世朝著前朝,对于写前朝史的后朝史家来说,是没有必要考虑反盗墓因素。比较现实的原因,是史家掌握这方面的资料有限。

所以,他们的葬地到底在哪,也是说法多多,以桃园结义兄弟、刘备三弟张飞为例,目前在河北,重庆、四川,都有“张飞墓”,但到底谁是真的,无法说明。

曹操手下的干将很多,既有早年跟随的,也有后来归附的:曹仁、曹洪、夏侯渊、夏侯悙、乐进、于禁、张辽、张郃、徐晃、庞德……

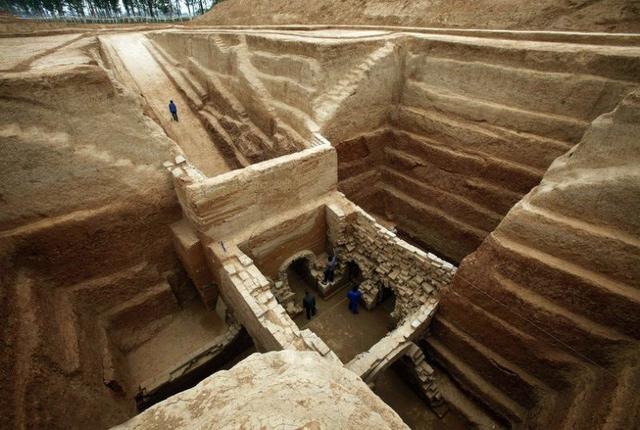

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山(航拍)

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山 考古现场

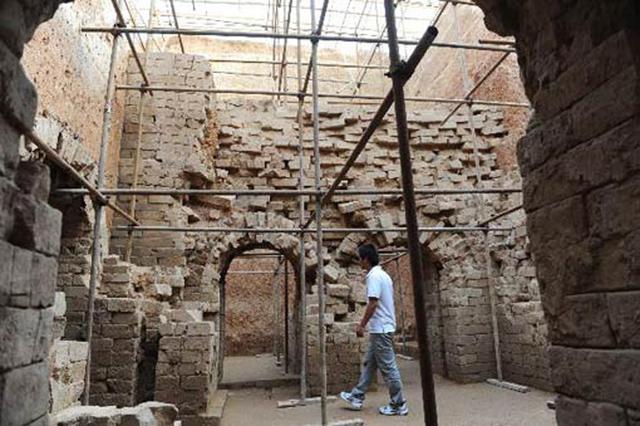

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山,考古现场,墓室

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山,墓砖铭记

图:曹休画像,下图为考古发现的曹休遗骨

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山,腿骨等

图:2010年5月17日宣布发现的曹休墓,位于洛阳邙山,头盖骨和颚骨

曹操曾有遗令:“古之葬者,必居瘠薄之地。其规西门豹祠西原上为寿陵,因高为基,不封不树。周礼冢人掌公墓之地,凡诸侯居左右以前,卿大夫居后,汉制亦谓之陪陵。其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵,其广为兆域,使足相容。”

这些对曹魏立国有汗马功劳的臣将,后来陪葬高陵了吗?《三国志》上便没有记载。连负责安阳曹操墓考古发掘的潘伟斌先生也拿不定。在其之前出版的《魏晋南北朝隋陵》一书中,潘曾推测,“也许绝大多数人已陪葬在曹操陵前,毋庸再行赘述”。但在目前发现的曹操墓周边,却又不见陪葬墓,陵区陪葬空间并不广阔,令人对曹操墓的真实性起了怀疑。

但是,我们不能因为现在找不到真实的曹操墓,找不到准确的三国陵墓,而责备或批评陈寿,陈寿在著史时,应该是作了很大的努力了。这个责任,这笔糊涂帐只能记到历史这个概念人的头上。

而现代人,也不应该责怪古人,争议是后人引起的。如果不是出于某种利益,争他墓地哪,是何方人士,又有何意义?!(文章内容源自《三国大墓》)

说明:梧桐树下戏凤凰 是著名历史学者倪方六的私家史,内容以历史、考古、盗墓、风水、收藏为主,提倡无负担阅读。文章除注明外,均为倪方六原创,有版权,使用请联系作者!作者微信:nifangliu

兰州龙:牙齿最大的植食恐龙(最长14厘米/最宽7厘米)

兰州龙是一种禽龙类恐龙,也是目前为止全球发现的牙齿最大的植食性恐龙,单单是一颗牙齿最长就可以达到14厘米。当然它的体型也非常硕大,体长可达10米左右,属于大型恐龙之一,诞生于1.2亿年前的白垩纪初期,因第一批化石出土于中国甘肃省的兰州而得名。兰州龙的体型我要新鲜事2023-05-09 10:20:250000古墓真有不灭的“长明灯” 么 专家解释压根没那么神奇

长明灯是我国古代陵墓中常见的照明用具,被认为是为了让逝者在来世能够找到回家的路。在古代,许多君王都非常重视陵墓的建造,会安置大量的长明灯,以便他们死后还可以回到宫殿中,再次进行统治。长明灯是否真的能够长达数百年不熄灭,一直是个神话般的话题。我要新鲜事2023-07-14 12:48:530000文化遗产与社会发展初论

我国的文化遗产(本文主要指物质文化遗产)具有丰富的历史信息和文化内涵,是华夏五千年灿烂文明的物质载体,是中华民族发展最具代表性的综合物证。在保护传承的基础上,挖掘文化遗产的潜能,激发创新创造活力,发挥其促进社会发展的积极作用,对“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”具有重要的价值与意义。?0000从史前到青铜时代的“万国玉帛”

我要新鲜事2023-05-29 13:30:450000湖北发现中国迄今最大楚墓,与秦陵有一比,推断墓主是楚王

神秘的熊家冢本文作者倪方六湖北是楚地,楚墓多,现在尚存的楚国大墓中,有一座墓十分神秘,盗墓者一直视之为肥肉,多次盗而未遂。这座神秘的楚国大墓,就是熊家冢。这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,就是聊聊这座大墓。熊家冢位于湖北省荆州市西北40公里的川店镇张场村三组,与荆门、宜昌的当阳两市交界处。既然推测是楚王墓,为什么又叫熊家冢?我要新鲜事2023-05-26 22:25:180000