王明珂:早期中国“月明星稀的历程”

我并非考古学者,只因长期从事华夏边缘与华夏之研究,经常学习、引用考古学者的研究成果。发生在距今4000~3500年东亚大陆上的“月明星稀的历程”是考古学上的重大议题,并值得考古学之外的多学科,如古气候与环境科学、社会人类学、历史学、语言学等学者们共同关注。

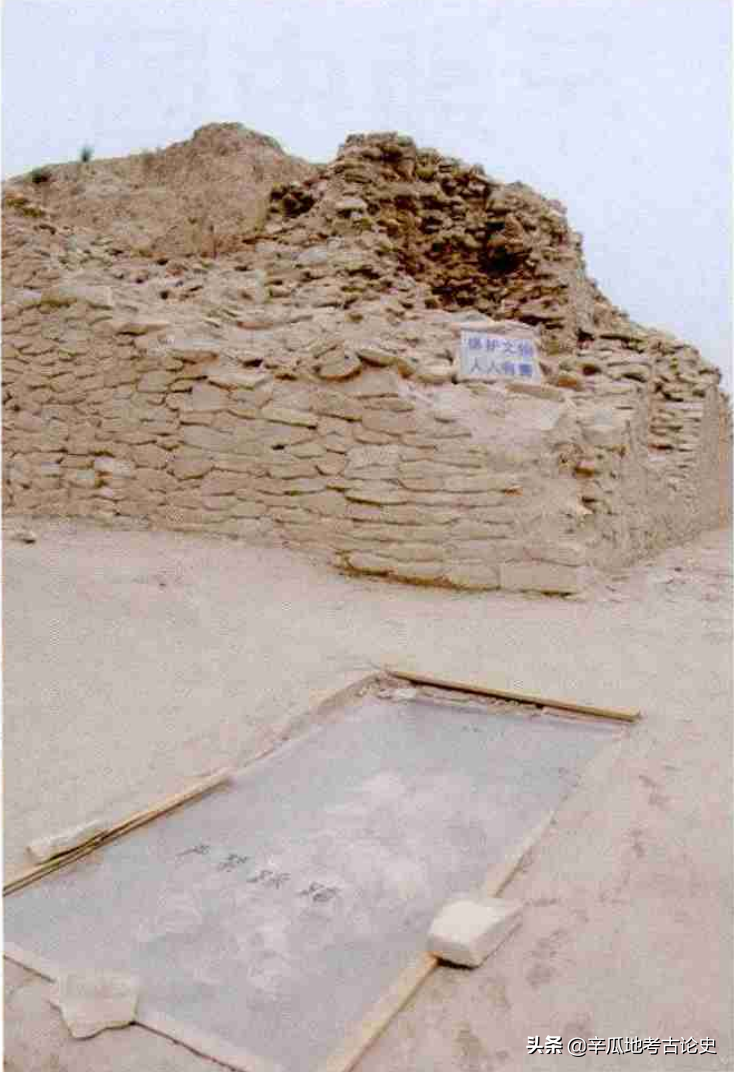

2013年6月中旬,我因参加一场学术会议而有幸探访了位于陕北神木县的石峁遗址。这个2011年始经系统发掘的考古遗址,其全貌尚未有完整的揭露,然而因有据称是迄今在中国发现的规模最大的史前考古城址,以及出土数量庞大的玉器,而受到学界与公众的深度关注。对我而言,这个遗址居于长城地带的特殊地理位置,距今约4300~4000(或3800)年的存在年代,以及当时本地与整个华北先民的人类生态,都是让我感兴趣的原因。

▲石峁遗址图源:陕西省考古研究院

▲石峁遗址图源:陕西省考古研究院

▲双面人面石柱出土于石峁遗址

▲双面人面石柱出土于石峁遗址

在《华夏边缘:历史记忆与族群认同》一书中,我曾以“华夏边缘”的形成及变迁来说明中国人的形成过程。关于“华夏边缘”最早的出现,我提及的一个关键因素,那便是距今约4500年之后延续千年的气候变迁对华北地区人类生态的影响。在气候干冷化的影响下,内蒙中南部先是出现部分有石墙防护的聚落,这显示人群间的资源竞争关系趋于紧张。

▲2013年石峁遗址考古发掘现场

▲2013年石峁遗址考古发掘现场

到了距今4000年前后,绝大多数农业聚落(包括有石墙的聚落)都被人们废弃,此后人类活动遗迹绝少。到了春秋战国时期,出现在内蒙中南部及陕北地区的是游牧或农牧混合经济人群。在青海河湟地区,距今约3700年以后本地辛店、卡约文化人群放弃过去齐家文化人群那种长期定居、农业、养猪为主的经济生活,而多饲养马、牛、羊,以此过着经常移动的游牧或半游牧生活。

▲齐家文化铜项饰出土于甘肃广河县齐家坪遗址现藏于齐家文化博物馆

▲齐家文化铜项饰出土于甘肃广河县齐家坪遗址现藏于齐家文化博物馆

▲齐家文化素陶鸭形壶现藏于齐家文化博物馆

▲齐家文化素陶鸭形壶现藏于齐家文化博物馆

在东北西辽河流域,距今约3500年之后各地农业聚落与人类活动也都有减少的趋势,到了距今2900年前后出现了夏家店上层文化以畜牧为主的混合经济人群。在陕、晋、冀三省北方山岳地带,与此同时及略晚的人类生态发生变化,距今约3000~2400年的西周至战国时期,北方农牧混合经济人群一波一波地南移,以向南争夺农牧资源。在如此背景下,周王朝及各诸侯国贵族以“华夏认同”来凝聚有族群意义的群体,以此维护及扩张共同的生存资源,同时将较依赖畜牧、常迁徙的人群视为非我族类(戎狄),此即最早出现的“华夏边缘”,也就是“华夏”主观认同上的我族边缘。

▲石峁遗址皇城台大台基南护墙

▲石峁遗址皇城台大台基南护墙

▲大台基南护墙11号石雕

▲大台基南护墙11号石雕

以石墙防护的石峁古城遗址地理位置及被废弃的年代,均与上述内蒙古中南部古聚落的时空框架相近,因此它与后者应是在同一人类生态变化下被弃置。此后要到距今3400年前后,陕北地区才出现农业生产较松散、较依赖牲畜且有武装倾向的李家崖文化人群。内蒙古中南部及陕北距今4000年左右的人类生态变迁,又与西北甘青地区的齐家文化以及辽河地区的夏家店下层文化人群所经历的十分相似;在这些考古文化陨落之后,继之而生的都是人群聚落规模较小、较多流动、较依赖草食性动物的人类生态体系。且两者之间,如齐家文化与辛店、卡约文化之间,夏家店下层文化与上层文化之间,石峁类型文化与李家崖文化之间,似乎都有一段考古文化上人类活动空白或较疏散的时期。

▲上图:夏家店上层文化立兽青铜盔 下图:夏家店上层文化青铜马具现藏于赤峰市宁城县博物馆

▲上图:夏家店上层文化立兽青铜盔 下图:夏家店上层文化青铜马具现藏于赤峰市宁城县博物馆

▲夏家店上层文化“师道”青铜簋出土于赤峰市宁城县甸子乡小黑石沟现藏于赤峰市宁城县博物馆

▲夏家店上层文化“师道”青铜簋出土于赤峰市宁城县甸子乡小黑石沟现藏于赤峰市宁城县博物馆

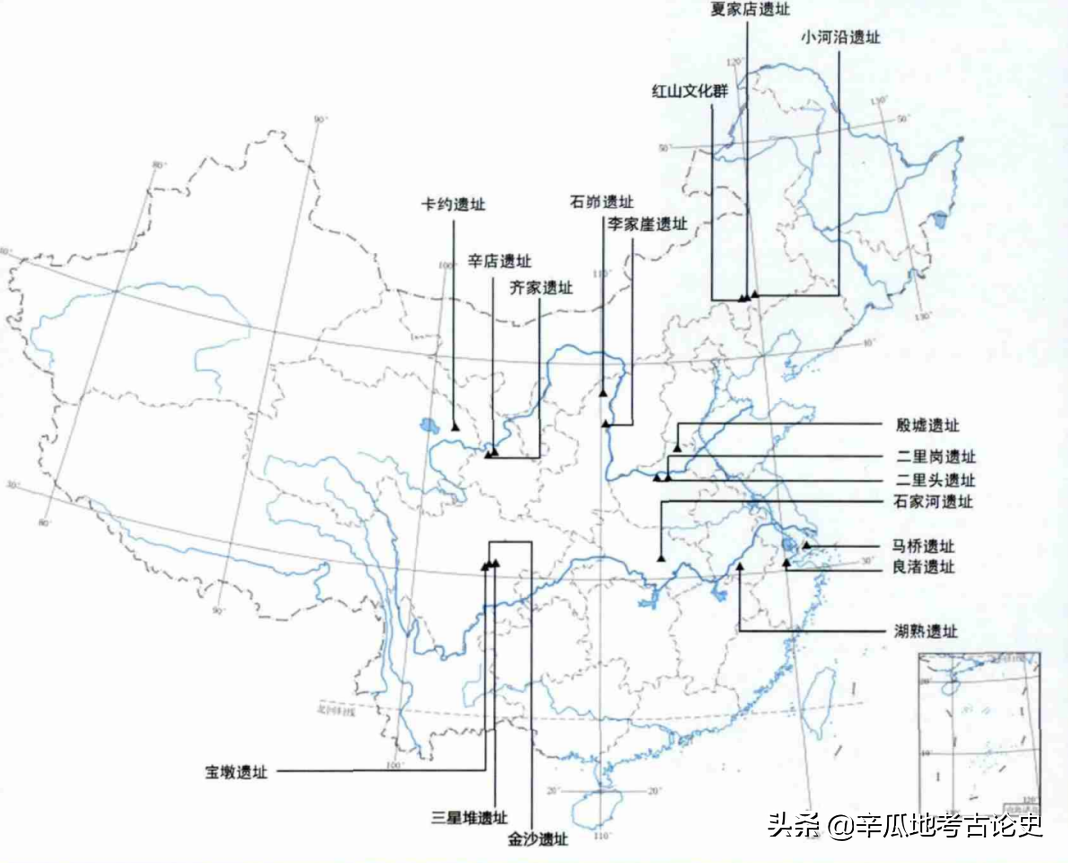

事实上,中原北方边缘的新石器时代晚期至铜石并用时期古文化的陨落,也发生在中原周边的其它地区。当新石器时代晚期,整个东亚大陆多处皆有以农业为基础的古文明出现。著名考古学家苏秉琦先生称此现象为“满天星斗”,并以此主张中国文明起源的多中心起源说。另一著名考古学家俞伟超先生,则曾注意到在距今约4000年前后,许多中原之外新石器晚期及铜石并用时期灿烂一时的古文化都有突然夭折的现象。这些距今4000年前后或更早一些,经历消亡或重大变迁的中原之外的考古文化约有:长江下游距今约5300~4000年前的良渚文化,长江中游距今约4600~4000年的石家河文化,长江中上游成都平原距今约4500~4000年的宝墩文化,以及前面提及的黄河上游甘青地区齐家文化,与辽河流域由红山文化(距今约6500~5000年)、小河沿文化(距今约5000~4000年)到夏家店下层(距今约4000~3500年)的一序列区域考古学文化。

▲考古遗址分布示意图

▲考古遗址分布示意图

相对于这些中原周边地区考古文化的陨落,同一时期(距今4000~3500年前后)中原地区人类社会却持续向政治集中化、社会阶序化发展,而最后出现商王朝这样的庞大政治体与复杂社会。因此,面对前述这些迈向复杂化社会的进程中有失败亦有成功的考古文化案例,我过去提出的“华夏边缘”思考框架显然已有不足,而必须在更大的“人类复杂社会的形成过程”学术视野下探讨其意义;对于理解“中国”的形成来说,这也是探索“中国”世界之核心成为核心、边缘成为边缘的“月明星稀的历程”。

上述这些中原周边新石器时代晚期至铜石并用时期的考古文化对应的人群社会究竟发生了何种变化?为何他们未能如同一时期中原地区自二里头文化至商文化之政治社会发展?我们或应探究一些更基本的问题:这些古文化的人群,他们的人类生态如何?他们是否经历了某些共同的人类生态因素变化,因而在同一时段内先后衰亡?在他们衰亡之后,继之而起的本地人群社会又在何种人类生态之中?人类生态是指一人群的环境、经济生业与社会(社会组织与群体认同)三方共构的生物社会体系。环境包括自然环境与人们对环境的修饰、改造,以及人为界定的领域与边界;经济生业,指人们利用环境以获得生存资源的种种生计手段,如渔猎、农耕、游牧、贸易等等;社会结群则为,人们为了在特定环境中行其经济生业,以及为保护、分配、竞争领域和生存资源,而在群体中建构的种种社会组织(如家庭、部落、国家),以及相关的人群认同与区分(如性别、年龄、贵贱,以及由家庭到民族的广义“族群”等等)。

▲新疆巴里坤

▲新疆巴里坤

▲内蒙古新巴尔虎右旗

▲内蒙古新巴尔虎右旗

根据我们对人类生态的理解,可以说,重建史前时期人类生态所需的考古材料涉及环境、聚落形态、生产方式、交换与贸易、社会分工、社会阶序、社会组织、亲属关系、族群认同与政治体系等等。因此以目前所见之相关考古材料来看,我们尚难以完整重现上述各考古文化所对应人群的人类生态。况且,有些人类生态信息难以从考古发掘材料的分析中呈现出来。我并非考古学者,只因长期从事“华夏边缘”与“华夏文明”之研究,经常学习、引用考古学者的研究成果。发生在距今4000~3500年东亚大陆上的“月明星稀的历程”是考古学上的重大议题,并值得考古学之外的多学科,如古气候与环境科学、社会人类学、历史学、语言学等学者们共同关注。以下我只是借众考古学者已有的发掘与研究成果,勾勒出一个概略的图像。

▲良渚文化镂空兽面纹玉牌饰1987年出土于瑶山遗址现藏于良渚博物馆

▲良渚文化镂空兽面纹玉牌饰1987年出土于瑶山遗址现藏于良渚博物馆

▲良渚文化玉琮1987年出土于瑶山遗址现藏于良渚博物馆

▲良渚文化玉琮1987年出土于瑶山遗址现藏于良渚博物馆

对于距今约4000年前后许多中原之外的古文化突然夭折的现象,俞伟超先生认为气候变迁可能是造成此普遍性考古文化面貌变迁或中断的原因之一。他的这个见解十分重要,并仍为解释这些考古学现象的主流意见。例如,关于长江下游良渚文化人群所建构的阶序化社会在距今约4000年时逐渐崩溃,许多学者认为气候变化带来的海平面上升以及因此产生的大洪水为主要原因。继之而起的马桥文化、湖熟文化人群,采取较松散、粗放的农业与采集、渔猎等多元、分散、移动的生计手段。根据一项研究,良渚文化居民之肉类获取原以家畜饲养为主,渔猎活动为辅,然而到了距今4000年左右的马桥文化时,人们转以渔猎为获得肉食的主要生业,家畜饲养反居于辅助地位。环境考古研究显示,此时太湖流域的水域与森林草地面积明显扩大,如此当时先民可能容易依赖渔猎来获得生活资源。以这个例子来看,或由于自然环境资源变得较丰富,许多聚落人群反而得以采较松散、粗放的农业,以及采集、渔猎等等移动的及“由手到口”的生计手段,来逃离权力集中化、社会阶序化的政治与人类生态体系。人类生态并非单线演化及不可逆;中国历史上当战乱或饥荒发生时,常有许多人相偕逃入大泽之野,以渔猎自食。

▲1994年马桥遗址发掘现场

▲1994年马桥遗址发掘现场

马桥文化原始瓷豆

马桥文化原始瓷豆

马桥文化云雷纹鸭形陶壶现藏于上海市闵行博物馆

马桥文化云雷纹鸭形陶壶现藏于上海市闵行博物馆

马桥文化铜镞

马桥文化铜镞

马桥文化铜刀现藏于上海市闵行博物馆

马桥文化铜刀现藏于上海市闵行博物馆

我们再看看齐家文化的情况。黄河上游齐家文化的阶序化、集中化社会政治型态在距今3700年前后消亡,继之而起的是辛店文化与卡约文化。辛店文化人群留下的大多是墓葬与窖穴,房屋居址很少。他们的陶器较齐家文化人群的陶器要小得多。虽然他们仍养猪,但猪在人类经济生活中的地位已大不如羊,这些都让辛店文化人群较齐家文化人群便于移动。在卡约文化遗存中房屋、居址几乎完全消失,人们喜爱随身饰品,墓葬中殉葬动物以马、牛、羊为主,猪十分罕见。此反映的人类生态变化可能是:在河湟地区,在农业生产受气候打击,而统治阶层对人们的剥削更加剧时,一些穷苦的农牧混合经济人群发现他们能完全依赖马、牛、羊过着经常移动的生活,甚至能迁到较高海拔的地区从事游牧,以此脱离谷地那些剥削他们的人,于是以农业为主的齐家文化生活方式,以及其阶序化、集中化政治社会体系,逐渐瓦解。

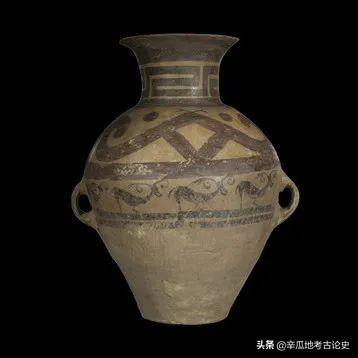

辛店文化鸟纹回形纹双耳罐

辛店文化鸟纹回形纹双耳罐

辛店文化双耳彩陶罐现藏于福建源古历史博物馆

辛店文化双耳彩陶罐现藏于福建源古历史博物馆

▲卡约文化骨饰

▲卡约文化骨饰

▲卡约文化骨镞以及金贝

▲卡约文化骨镞以及金贝

辽河流域红山文化的复杂化、阶序化、集中化人类生态结束后,继起的小河沿文化时期(距今约5000年)农业粗放,人类活动遗迹大幅减少;辽宁大学生态环境史研究中心滕海键教授将这样的变化归因于距今5000~4700年的气候趋向干冷,人类生存环境恶化。到了距今4000年左右夏家店下层文化兴起,该文化晚期聚落与人口有相当程度的扩增,社会阶序化,资源竞争激烈,人们建造防护性石城。这样的阶序化、集中化社会在距今约3500年左右衰亡。我曾以发生在距今约3500年前后的一波干冷化气候与环境变迁,来解释夏家店下层文化的结束;北京大学城市与环境学院历史地理研究中心韩茂莉教授的研究也证实这时期(距今4200~3200年)的降温与干旱。夏家店下层文化结束后的一段时期,本地人类活动减少、分散,经此时期之后,大约从西周中期到战国时期,辽西地区人群找到了新的适应方式:一方面畜养更多的动物,一方面向南方争夺较适于农牧之地。当时人的活动所留下的便是“夏家店上层文化”遗存。

▲石家河文化玉人像出土于天门石家河文化遗址现藏于湖北省博物馆

▲石家河文化玉人像出土于天门石家河文化遗址现藏于湖北省博物馆

▲石家河文化刻划符号现藏于荆州博物馆

▲石家河文化刻划符号现藏于荆州博物馆

在长江中游地区,石家河文化时期出现的以“城”为中心的集中化、阶序化政治社会体系,在距今4000年左右衰落。湖北省文物考古研究所王红星研究员的研究指出,石家河文化晚期遗址明显减少,此文化结束以后,二里头文化一、二期阶段(距今约4100~3600年)整个两湖盆地都不见人类居址,要到二里头文化晚期至早商阶段(距今约3600~3300年)才再有人类居址。他以暖期与洪水期来解释石家河文化晚期遗址明显减少及此文化的衰亡。关于石家河文化的结束,中山大学人类学系郭立新教授认为“此与生态环境恶化、社会内部矛盾激化以及外部强敌入侵有关”。

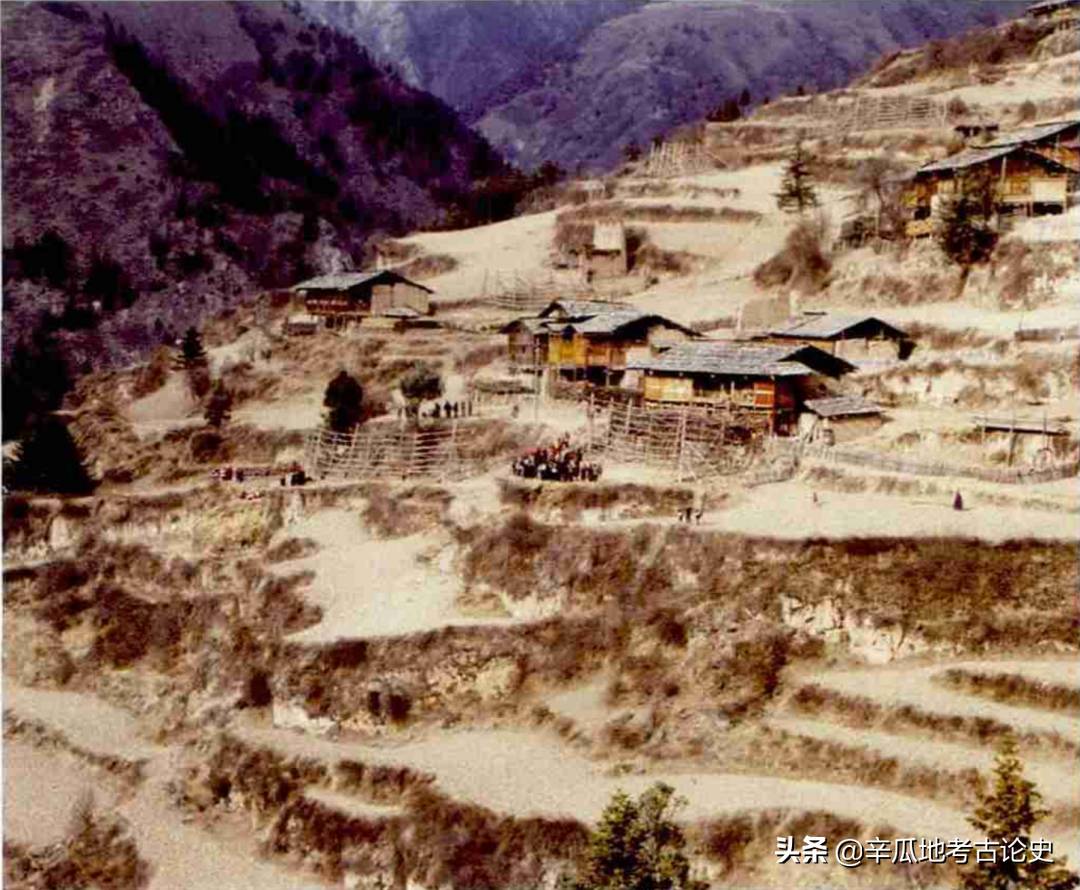

▲四川松潘小姓沟

▲四川松潘小姓沟

▲四川甘孜藏族自治州丹巴县巴底乡

▲四川甘孜藏族自治州丹巴县巴底乡

成都平原的史前文化发展是个特殊的例子。宝墩文化虽在距今4000年前后结束,但本地复杂化社会及其部分文化因素在随后的三星堆文化中有延续性发展。三星堆文化之后则是以金沙遗址为代表的十二桥文化,以及以商业街船棺葬为代表的蜀王国文化。因此,如北京大学考古文博学院孙华教授所言,由宝墩文化时期至于秦灭蜀之前,本地青铜文化的传统主流没有中断与转移。也就是说,它们所代表的集中化、阶序化政治社会体系大致是有延续性发展。后来让这个文化与文明传统中断并被遗忘的是,巴蜀入于秦汉政治与文化版图过程中的军事征服与教化。

▲1995年宝墩古城遗址发掘现场

▲1995年宝墩古城遗址发掘现场

宝墩遗址建筑基址鹅卵石层

宝墩遗址建筑基址鹅卵石层

宝墩古城游埂子城墙

宝墩古城游埂子城墙

以上我以自己所见的考古学研究成果,简略勾勒中原周边人类文明初期由“满天星斗”到“星渐稀”的过程。这只是个粗略且不全的图像,每一区域考古文明的陨落都尚有许多问题待探索和解答。至于“月”的出现,也就是中原地区自新石器时代晚期至商、周时期的持续性社会变迁,此方面已经许多考古学者的长期研究、梳理,其各阶段面貌大致明朗。特别是,二里头遗址的发掘至今已进入第55个年头,经由最早对此进行调查研究的徐旭生先生至今日许宏等考古学者的努力,在此中国地区早期人类复杂化社会进程逐渐清晰。

▲三星堆青铜人头像现藏于三星堆博物馆

▲三星堆青铜人头像现藏于三星堆博物馆

▲三星堆铜人首鸟身像现藏于三星堆博物馆

▲三星堆铜人首鸟身像现藏于三星堆博物馆

“月明星稀的历程”,只是强调中国有以上这些中原周边地区大约同时或先后夭折的古文明,而又有在中原地区延续发展成商周国家文明的案例,将它们联结在一起考虑其兴灭变化,能让我们更进一步探索人类早期复杂社会发展进程此一重大课题。在此探索中,许多问题都值得多学科共同关怀、思考。譬如,因于近年来我对青藏高原东缘羌、藏、彝族社会、认同与记忆的研究,我认为,人类走出人群血缘与空间认同合一的聚落,开始在广大地域空间中建立及拓展纯粹以家族血缘记忆彼此联系的聚落与城邦网络,应是人类走向复杂化社会的一项重要因素。

▲青藏高原东缘松潘草地

▲青藏高原东缘松潘草地

“月明星稀的历程”,此一称法也强调距今4000~3500年,这500年间各地人类生态变化在造成“中国”此种人类生态体系的核心与边缘上的重要性。然而以“月明星稀”为喻,并非对中原“核心”的歌颂。若我们对于人类文明有些反思性理解,当知文明演进的“成功”并不意味着人们从此过得更好,而“失败”也不表示人们从此落入悲惨世界。“月明星稀”喻示的另一意义是,星星并未消失,它们只是为月光所掩盖。这对我们的启示为,即使到了秦汉帝国时期,甚至晚至近代,中原周边各区域之特殊人类生态或有变迁但一直存在,它们只是被中原帝国文明的光环所遮掩、在中原文化中心主义下被忽视。许多学者都曾指出,在多元区域文化与中原文化之互动中产生之文化“共性”,逐渐缔造多元一体的中国文明。但我认为中国的“多元一体”从来都不是一种静态结构,而是核心与边缘各元之间的“差异、差距”造成的动态复合体。各地潜藏及常为我们忽略的区域性人类生态,以及因此造成中原与其周边地区间的政治经济互动,便是推动整个中国历史上各区域人群间多元一体关系的动力。此一方面,我们仍期待许多深入的研究。

本文原载于《大众考古》,2014年第7期。

荐书 | 体大思精 雅俗共赏——读陈雍先生新著《考古何为》

天津人民出版社新近推出一部陈雍先生的考古学专著《考古何为》。接到电子版粗读后,在微信上回陈先生八个字:体大思精,雅俗共赏。《考古何为》作者:陈雍出版社:天津人民出版社出版时间:2022年8月定价:98.00元我要新鲜事2023-05-06 18:35:310000施一公:学术品味、学术道德和学术道路

按:本文为施一公在2018年全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会上的发言。亲爱的各位同学们:大家下午好!你们刚刚开启自己的科学研究之路,一定对未来充满了美好的憧憬,也同时有一点点恐慌和不安,因为你们无法预测未来的科学研究是否会一帆风顺。我要新鲜事2023-05-26 04:44:050000海外国宝:东周王陵,金村遗珍

金村出土了大量精美的玉器,主要收藏在以下地方,一个是弗利尔美术馆,另一个是哈佛大学艺术博物馆。当然还有加拿大皇家安大略博物馆。弗利尔美术馆的金链玉佩饰是金村玉器中最引人注目的一组,是目前为止艺术水平特别高且有代表性的一组佩玉。但是如图所见的形式是复原的结果,由于缺乏原始出土资料,这只是其中的一种可能。我要新鲜事2023-06-03 10:33:380000中国皇陵一半毁于盗墓,为何朱元璋明孝陵600年无人敢盗?

在中国历史中,其实当皇帝是最不好干的职业,干的好有人嫉妒你,干的不好老百姓骂你,干失败了不仅丢人,还会被永远挂在史书上成为负面教材。更惨的是。中国的皇帝无论生前多么牛,多么风光,死后也都往往没个好下场。有时候前脚刚下葬,后脚坟就被人给掘了。细数中国历朝历代的皇帝陵墓,几乎一半都被盗过。比如,汉文帝的汉霸陵、西晋四帝的陵墓、南朝十九陵、唐朝的十九座皇陵、宋理宗的永睦陵、清朝的清东陵...我要新鲜事2023-05-31 22:34:590000多元文化高等级墓葬群——山西垣曲北白鹅墓地

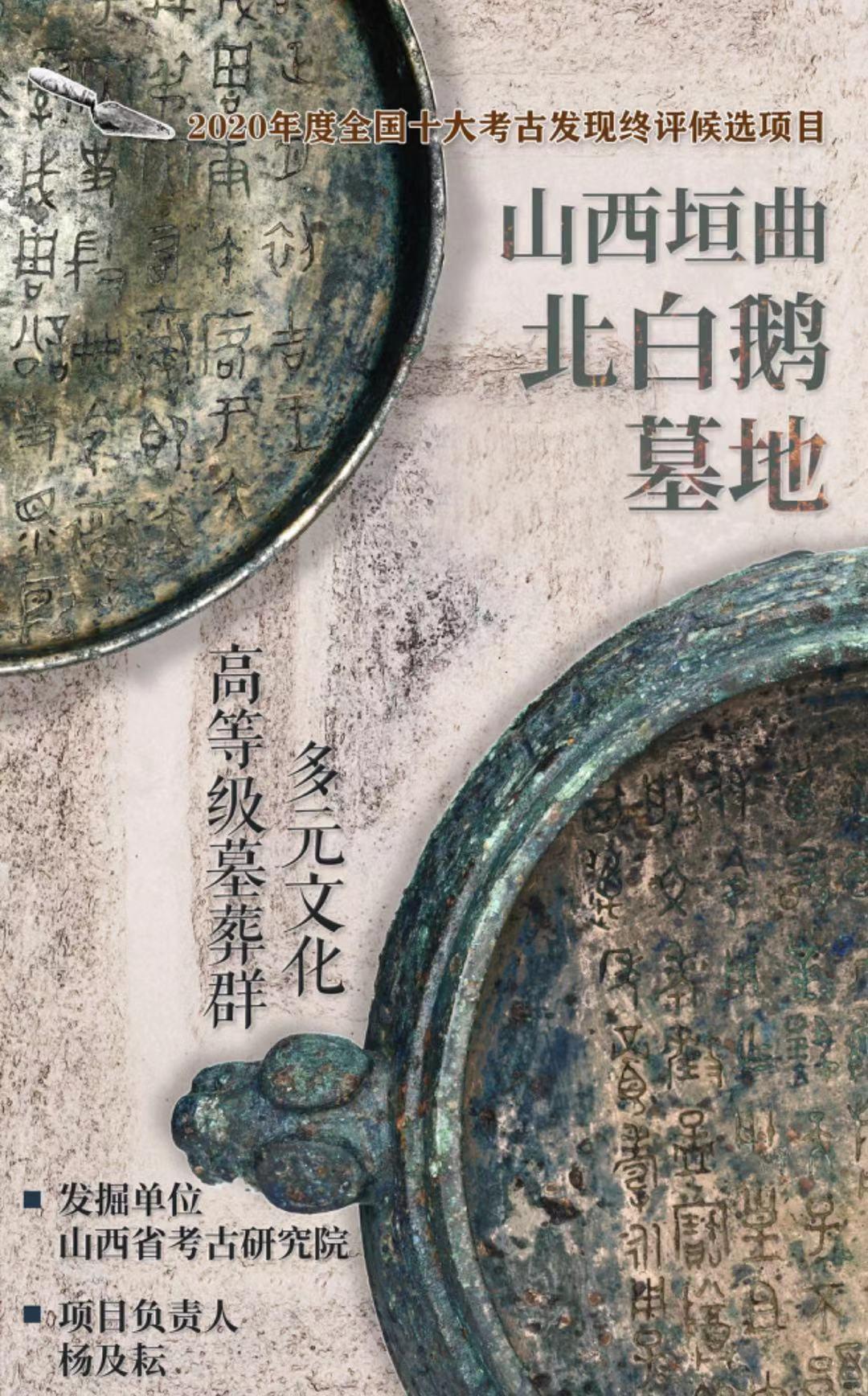

(海报设计:袁子淇)▲山西垣曲北白鹅墓地视频资料发掘单位山西省考古研究院项目负责人杨及耘#十大考古#北白鹅墓地位于山西省运城市垣曲县英言乡北白鹅村东,属于北白(鹅)遗址的一部分。整个遗址北依王屋,南望黄河,地势北高南低,呈缓坡状。东南距洛阳70余公里。我要新鲜事2023-05-07 18:21:200001