传说中建造了鸡叫城的神仙,身后是有50万年文化积淀的澧阳平原

小瓜按:澧阳平原从距今五十多万年旧石器时代早期的虎爪山遗址开始,便有了人类生活的痕迹。随后在彭头山文化中发现了长江流域最早的稻作农业遗存之一;在城头山遗址发现了中国最早的城;在鸡叫城遗址中出土了中国迄今最早、最完整和最大的木构建筑,同时也刷新了对该时期社会文化高度的认识。这两处遗址均入选过年度十大考古发现。这篇文章来自湖南考古的官微,很形象地为大家讲述了澧阳平原考古的发展历程!

澧阳平原作为湖南的考古圣地,是湖南地区史前遗址分布最密集、文化序列最清晰的地区。澧阳平原旧石器时代以来,大致的文化演变脉络为:

旧石器时代

早期(距今约50万年):虎爪山文化——津市虎爪山旧石器地点

中期(距今约20万年):鸡公垱文化——澧县鸡公垱旧石器遗址

晚期(距今约10-5万年):乌鸦山文化——澧县乌鸦山旧石器遗址

过渡时期

旧、新石器时代过渡(距今约3-2万年)

十里岗文化——澧县十里岗遗址

新石器时代

距今9000-7800年:彭头山文化——澧县彭头山遗址、澧县梦溪八十垱遗址

距今7800-7000年:皂市下层文化——石门皂市遗址、临澧县胡家屋场遗址

距今7000-6300年:汤家岗文化——安乡县汤家岗遗址、澧县丁家岗遗址

距今6300-5500年:大溪文化——澧县城头山遗址、澧县梦溪三元宫遗址、澧县丁家岗遗址

距今5500-5100年:油子岭文化——澧县城头山遗址、华容李家屋场遗址、澧县丁家岗遗址

距今5100-4600年:屈家岭文化——华容七星墩遗址、划城岗遗址、澧县城头山遗址、澧县丁家岗遗址

距今4600-4200年:石家河文化——澧县梦溪三元宫遗址、澧县鸡叫城遗址、华容七星墩遗址、澧县丁家岗遗址

距今4200-3800年:肖家屋脊文化——澧县孙家岗遗址、华容车轱山遗址、西洞庭唐林遗址、澧县丁家岗遗址

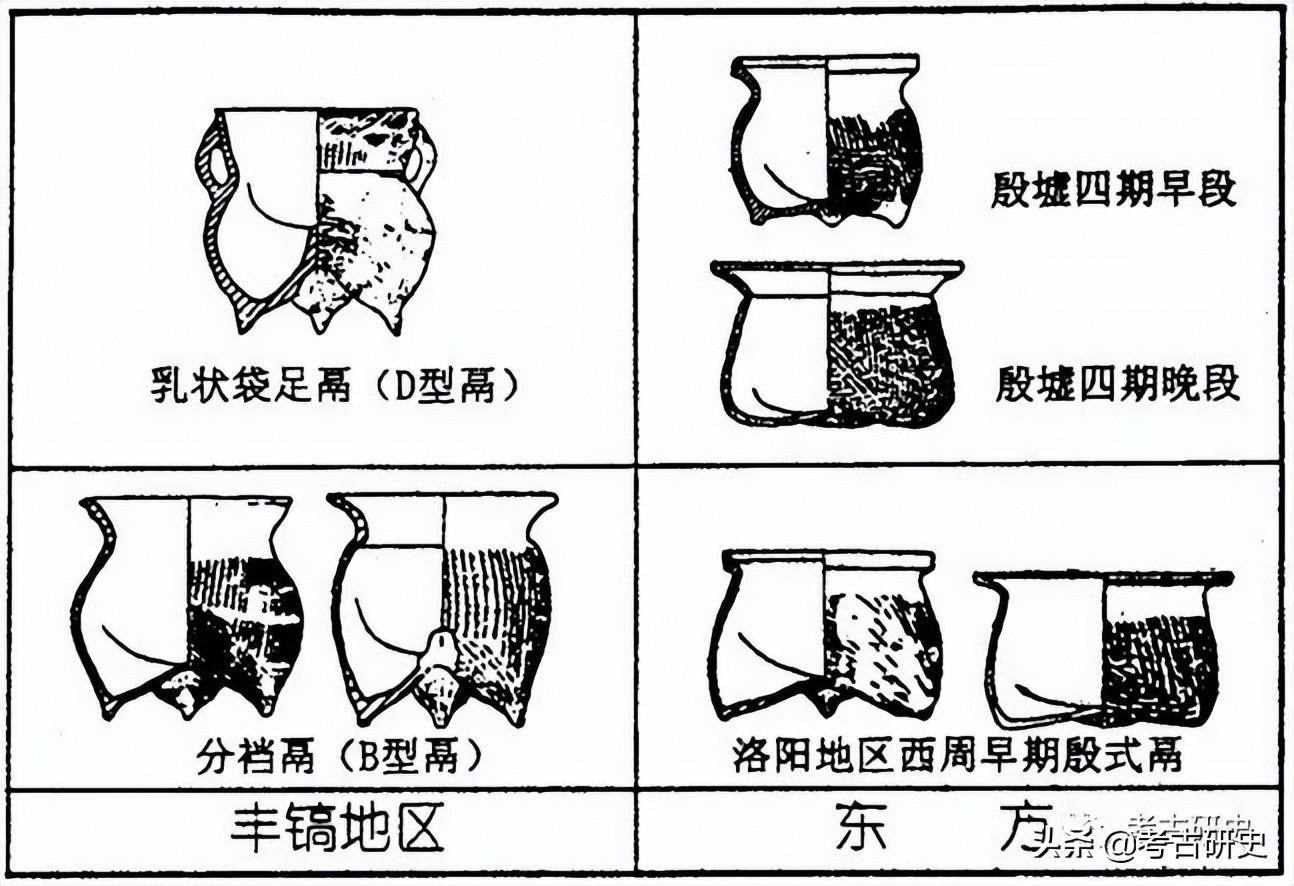

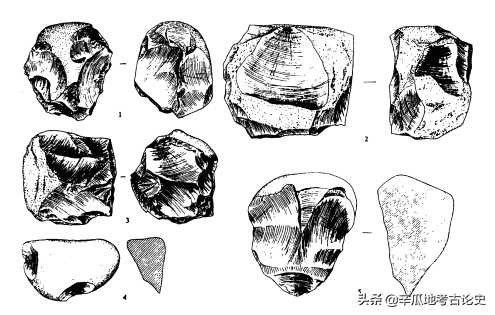

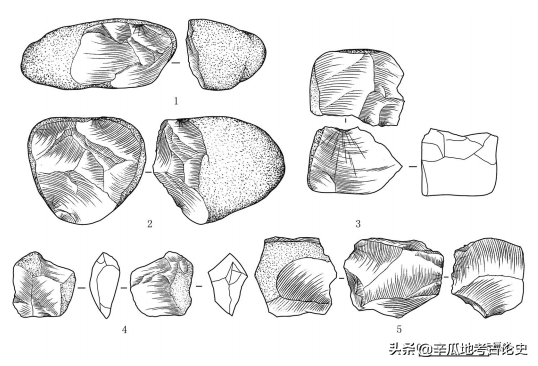

旧石器时代古人类主要经济活动是采集和狩猎,遗址出土的遗物绝大多数为石制品,常见的有砾石、石锤、石核、石片等,涉及石器工业的全过程。旧石器时代早期虎爪山与中期鸡公垱文化中石器器体硕大浑厚、粗陋,均为锤击法制作与加工;旧石器时代晚期乌鸦山文化中,小型石制品数量多,占总数的70%以上,大型石器数量少,占30%,且大型石器个体明显变小。

津市虎爪山石核(比例:2为3/25,其余为6/25)乌鸦山遗址CL2出土石核

津市虎爪山石核(比例:2为3/25,其余为6/25)乌鸦山遗址CL2出土石核

澧阳平原旧、新石器时代过渡的文化遗存上限不晚于十里岗文化,在典型遗址十里岗旧石器时代遗址中,石制品体积更小,以微型和小型为主。

十里岗遗址出土石器(1-4 刮削器、5.尖状器、6-7修背小刀)

十里岗遗址出土石器(1-4 刮削器、5.尖状器、6-7修背小刀)

新石器时代出现了稻作农业、早期聚落等,生产工具、文化进程也有了阶段性进展。

(一)石器

彭头山文化是澧阳平原最早的新石器时代文化,打制石器在石器中还是占多数,但也出现了磨制石器,且磨制石器普遍加工精细、表面光滑,以装饰品为主,或许可以理解为具有磨制石器初级阶段的特点。皂市下层文化的磨制石器已经能根据不同用途造出不同形状的刃口,打磨较为精致、规整。汤家岗遗址早期遗物出土的石器,已经有大部分为磨制石器,通体磨光、规整。大溪文化时期磨制石器较多,且都较为精细、通体磨光,形制主要是小弧顶弧刃,刃部磨制较为锋利。石制生产工具到晚期,磨制较精致,钻孔和切割技术较发达,锛、凿等小型 加工工具增多。

(二)陶器

早期彭头山文化时期,发现了简单原始的陶器,制陶方法均为直接手捏成形或泥片贴塑法,烧制火候不均匀,制作粗糙、不规整;纹饰以绳纹为主,施纹方式为拍印和滚压;主要器形有深腹罐、双耳高领罐、钵、釜、支座、碗、碟、盆、圜底盘等。

彭头山文化陶钵、支座组合澧县八十垱遗址出土

彭头山文化陶钵、支座组合澧县八十垱遗址出土

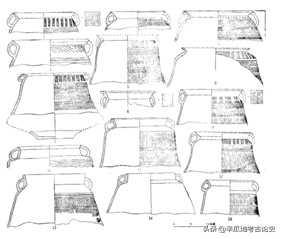

皂市下层文化出现了较早的彩陶和白陶,工艺仍采用泥片贴塑法,有些器物的形态规整、线条流畅,当时可能出现了慢轮修整;纹饰也有一定的变化,发展出了复杂的戳印纹、刻划纹,还有绳纹、镂刻纹、堆纹及组合纹饰等,制陶工艺有了进展;主要组合器物有镂空圈足盘、鼓腹双耳罐、筒形釜、钵、器盖等。

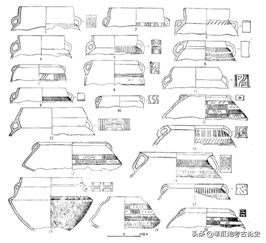

胡家屋场遗址出土陶亚腰双耳罐陶片胡家屋场遗址出土部分鼓腹双耳罐陶片

胡家屋场遗址出土陶亚腰双耳罐陶片胡家屋场遗址出土部分鼓腹双耳罐陶片

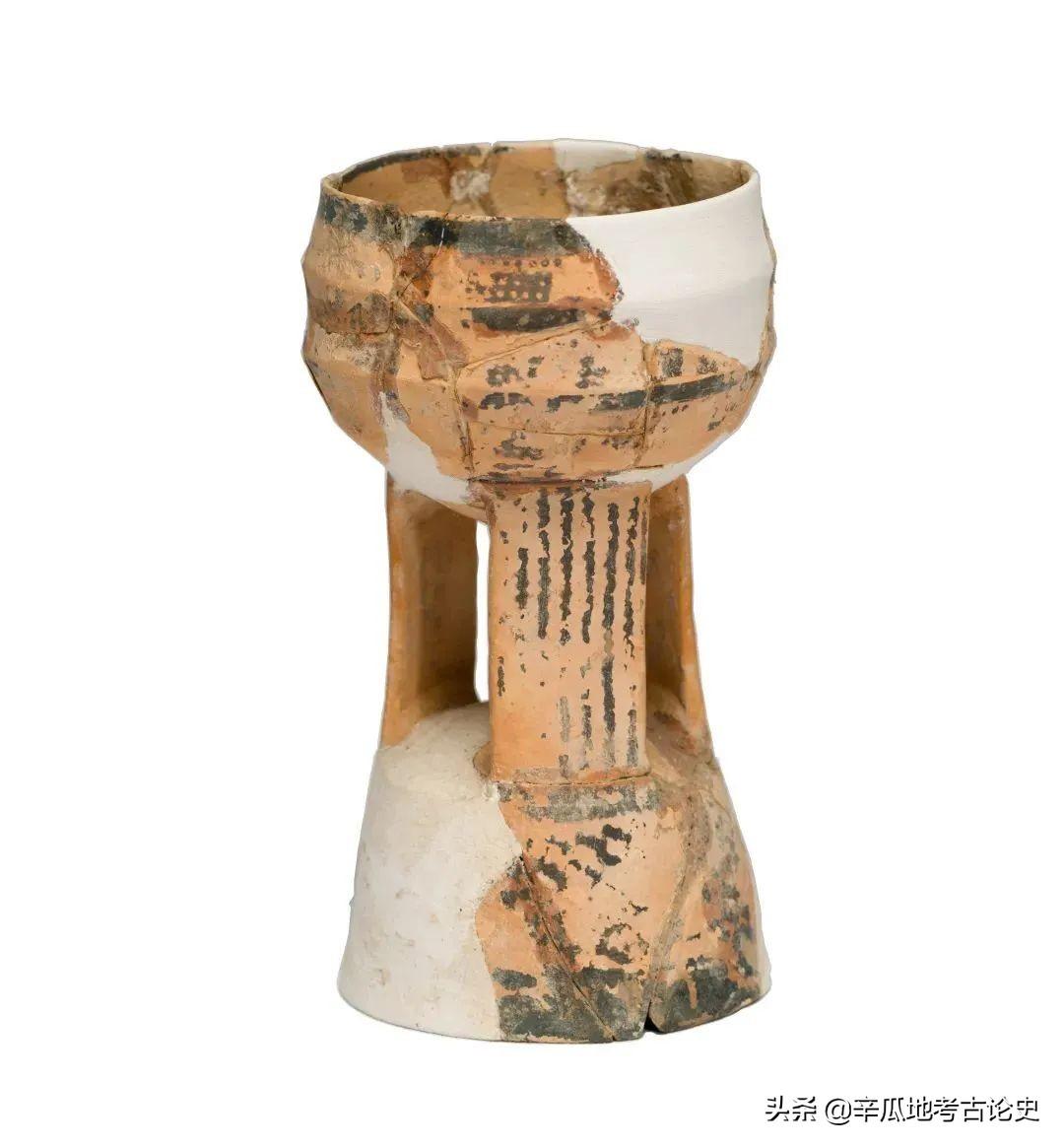

汤家岗文化中,陶器为手制,有的在器表经过打磨处理,制作规整;纹饰有戳印纹、指甲纹、篦点纹、刻划纹。尤其出现了通体纹饰繁缛、诡谲的印纹白陶盘,制作工序复杂高超;器型多为釜和圈足盘。

汤家岗遗址B型Ⅰ式白陶盘

汤家岗遗址B型Ⅰ式白陶盘

以三元宫遗址早、中期为代表的大溪文化,早期陶器全部为手制,表面多磨光;纹饰种类较少,主要为刻划纹、戳印纹和粗弦纹,其中有一种呈指甲形交错的戳印纹具有特色;器形也较简单,主要为圈足碗和圈底釜。中期器形种类增多,出现了彩陶,制陶方法多为泥条盘筑。三元宫遗址晚期与屈家岭文化十分密切,晚期陶器大量流行镂孔,出现了具有时代意义的篮纹,出现了轮制陶器等。

鹰嘴乳突陶罐澧县三元宫遗址出土

鹰嘴乳突陶罐澧县三元宫遗址出土

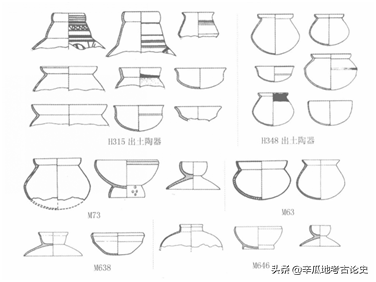

城头山遗址中出土的大溪文化陶器以素面陶为主,占陶器总数的90%。其中大溪文化一期出土陶器以釜、罐、碗、器盖为主,形态单一;器表装饰黑陶和酱黑陶多素面,有的红陶上有彩绘;纹饰有绳纹、瓦棱纹、篦点纹、刻划纹、戳印纹、压印纹、锯齿纹、附加堆纹、镂孔等,但并不普遍。

城头山大溪文化一期陶器

城头山大溪文化一期陶器

大溪文化二期基本继承了一期的陶器特征,纹饰上新出现了按窝纹,器物多样性比一期明显。大溪文化三期又是二期的延续,总体承袭了之前的特征。城头山遗址大溪文化四期出现的重大变化,陶器方面原来以红陶釜、圈足盘为主的器物组合风格基本消失,出现了一批细泥黑陶鼎、壶、曲腹杯、簋、瓶、豆、碗为组合的新的器物形态;制作方法一改过去的手制或手制轮修,变为快轮制陶,并出现了磨光、灌浆和打磨工艺。

大溪文化彩陶杯澧县城头山遗址出土

大溪文化彩陶杯澧县城头山遗址出土

(三)稻作遗存

彭头山文化时期,澧阳平原稻作农业开始萌芽,彭头山遗址、八十垱遗址等发现了大量古人工栽培稻,该时期农业初具规模。胡家屋场遗址陶支座、文化层和淤泥层均发现稻谷,说明皂市下层文化时期已经开始种植水稻,水稻种植成为重要的经济手段。汤家岗文化时期稻作农业已有了显著进步,在城头山古稻田遗址的探方中,最底部的文化层均为汤家岗文化时期的堆积。丁家岗遗址汤家岗文化和大溪文化时期祭祀遗迹中发现的人工栽培稻已具有更为广泛的大地区分布特征。在此基础上,大溪文化时期稻作农业又有了进一步发展,城头山城壕发掘过程中出土了大量的稻作遗存,还发现了汤家岗至大溪文化时期的两期古稻田和配套的原始灌溉系统。屈家岭文化时期稻作农业有了质的飞跃,鸡叫城遗址不仅发现了古稻田,以谷糠堆积密度测算出的稻谷重量和稻米重量惊人。(四)聚落农业和生产工具的发展促成了聚落的形成,澧阳平原旧石器时代至新石器时代早期的遗址大多为一些小而散的点,但也有简单的居住行为,聚落开始萌芽。随着生产力的提高和拥有稳定的食物来源,他们建立起一座又一座安身之所,至新石器时代中晚期,大量环壕聚落涌现,聚落群也开始形成。新石器时代早期彭头山文化八十垱遗址中发现房址6座,高台建筑1座,沟3条,灰坑4个,墓葬3座,还有零散的柱洞4个。房址面积较小,墓葬内随葬品很少,已出现简单的围壕聚落,是一个早期的小型聚落。

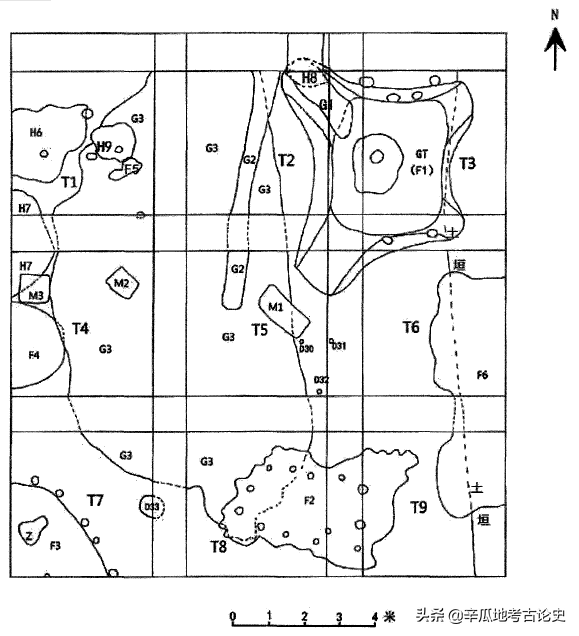

彭头山文化八十垱遗址T1-T9遗迹平面图

彭头山文化八十垱遗址T1-T9遗迹平面图

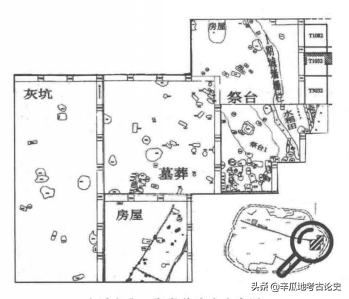

皂市下层文化时期人们已进入河网平原阶地,开始定居生活,居址选择在平地,胡家屋场遗址是一种沟状堆积,遗址各层堆积均分布在沟内,推测出现了环壕设施。到大溪文化时期,澧阳平原的聚落开始密集,规模和规格相较前期而言都有所进步。城头山遗址作为中心聚落的典型代表,在大溪文化时期开始筑城,一直延续到石家河文化。城内逐渐出现了生活居住区、祭祀区、墓地、手工作坊,城外有村落,居住区内还有道路、院落及公共建筑等,对各个区域有统一的划分,形成了城壕聚落。

城头山大溪文化一期聚落分布图城头山大溪文化三期聚落分布图

城头山大溪文化一期聚落分布图城头山大溪文化三期聚落分布图

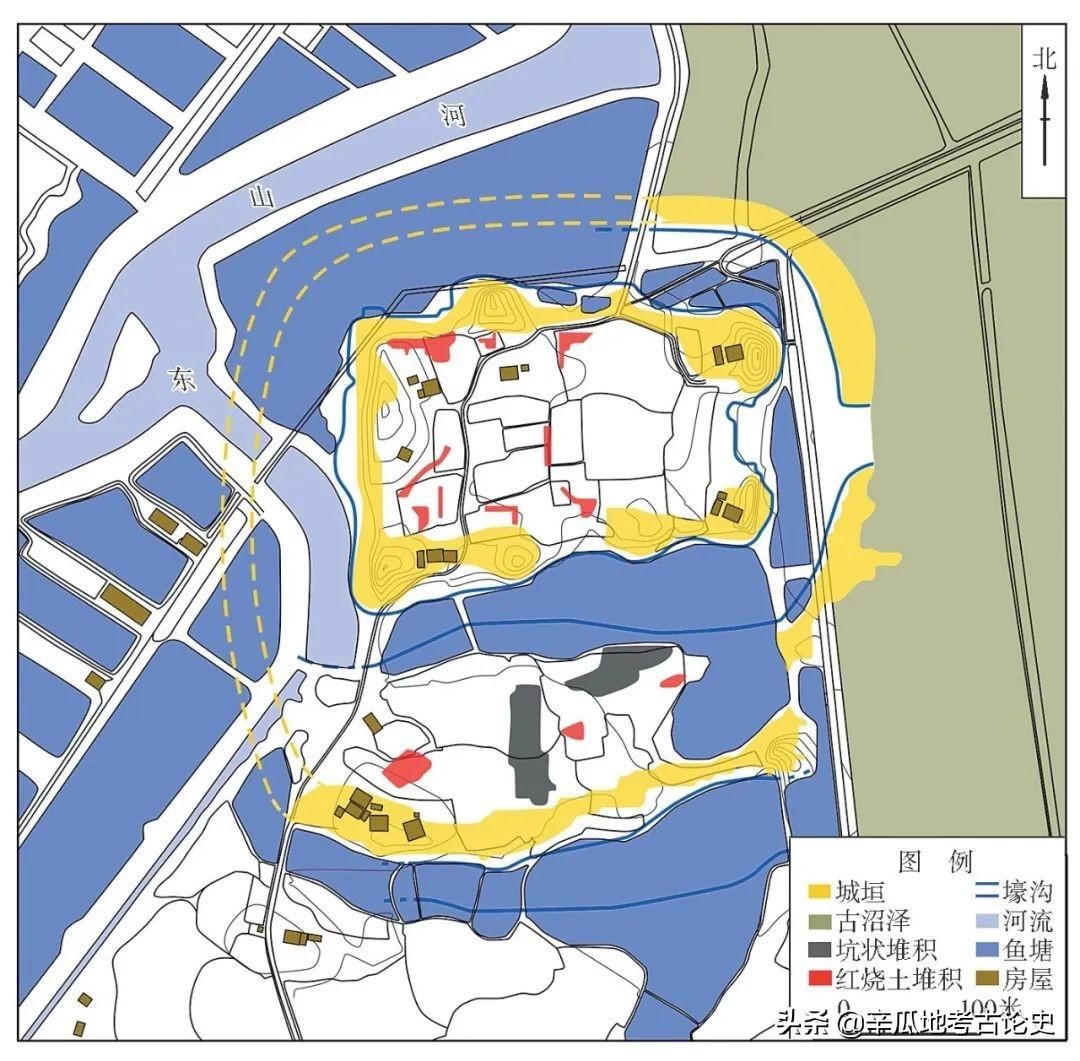

屈家岭文化时期七星墩遗址开始修筑城池,到石家河文化时期该城址发展到鼎盛时期,肖家屋脊时期出现衰落迹象。七星墩遗址内推测有宫殿区、公共场所、居住区、手工业生产区、生活区、农业生产区、与码头有关的设施等。城址由内、外两圈城垣与城壕组成,内城平面呈圆角长方形,外城平面呈圆形,这种“外圆内方”的双城布局结构在长江中游地区尚属首次发现。

七星墩遗址城址勘探平面图

七星墩遗址城址勘探平面图

鸡叫城并不是一座“孤独”的城,它身处的澧阳平原密集分布着各时段的史前文化遗址,这里已发现旧石器地点200余处、旧石器向新石器过渡时期遗存30余处、新石器时代遗址500余处。站立在鸡叫城的考古探方中,你会嗅到泥土的气息,夹着已积淀50万年的文明之风。

三星堆为什么能震惊世界:三星堆文化高度发达(令人震惊)

此前三星堆最近的一次挖掘报告已经公布,三星堆再一次震惊了世界。为什么三星堆能够震惊世界呢?三星堆为什么能震惊世界我要新鲜事2021-08-08 22:19:0600018林沄:“商—周考古界标”平议

我要新鲜事2023-05-25 22:35:330000“考古中国”15项,基本建设18项,2021年新疆考古成果丰硕

1月19-20日,由新疆维吾尔自治区文化和旅游厅(文物局)、新疆维吾尔自治区文博院(龟兹院)主办,新疆维吾尔自治区文物考古研究所、西域治理文化遗产阐发与传承技术文化和旅游部重点实验室承办的“2021年度新疆文物考古成果汇报会”在乌鲁木齐成功召开。我要新鲜事2023-05-07 07:19:290000「考古词条」铁器时代 · 望都汉壁画墓

东汉晚期的两座大型砖室壁画墓。位于河北省望都县所药村东。1952~1955年河北省文化局文物工作队先后发掘。1955年出版了《望都汉墓壁画》,1959年出版了《望都二号汉墓》。1号墓的墓主,据壁画内容推测,曾由河南尹升任三公。2号墓的墓主,据所出朱书买地券和玉衣残片,为中山国蒲阴助所博成里人,姓刘,曾任太原太守,可能是皇族成员,卒于灵帝光和五年(182)。两墓东西并列,相距仅30米,墓主应为族亲。我要新鲜事2023-05-26 21:25:340000美国对新中国宣传政策的演变(1949—1969)

我要新鲜事2023-05-26 16:01:100000