地下文物看陕西:西周时期的礼乐刑罚

西周有严格的礼制。相传周礼的制定与周公有密切的关系,一般认为,西周的礼乐制度就是周公制定的。周公,名旦,是周文王姬昌的第四子,武王的弟弟,曾辅佐武王灭商,并率领西周军队进行了剿灭武庚叛乱的东征,而其最大的功绩在于“制礼作乐”。《尚书·大传》概括周公的主要功绩为:“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。”周公是西周杰出的政治家、军事家、思想家,被后世尊为元圣和儒学先驱。对于周公,古人从来都不惜赞誉之词,孔子就曾说:“甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公!”汉初贾谊曾这样评价周公:“文王有大德而功未就,武王有大功而治未成……布文陈纪,经制度,设牺牲,使四海之内懿然葆德,各遵其道,故曰‘有成’。”周公集大德大功大治于一身,夏曾佑言:“孔子之前,黄帝之后,于中国有大关系者,周公一人而已。”这些评价,尽管有溢美之嫌,却代表着人们对周公的一般看法。

周礼是个庞大的系统,涵盖了典章制度、礼节仪式、道德规范等各个方面。其以宗法制为基础,制定了用以调节统治阶级内部关系,严格的、不可僭越的等级制度。《礼记·曲礼上》中说:“夫礼者,所以定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非也。”

善夫山鼎 西周 陕西省永寿县好峙河出土

善夫山鼎 西周 陕西省永寿县好峙河出土

在西周金文中,有一类是记录王的任命、训诫和赏赐内容的,一般称为册命铭文。册命铭文真实记录了当时的册命制度和礼仪,并且实录着当时的王命。这些王命最初应该是书写在简书上,当庭宣读,然后才被铸刻在铜器上。原来的简书已经不存在了,但其内容却以铜器铭文的形式保存了下来,因此这些册命文字实际具有王室档案的性质。

善夫山鼎的内底有铭文十二行一百二十一字,是一篇册命铭文,对西周册命时的仪式、册命内容及赏赐物品进行了较为完整的记录。首先是册命的仪式,某王三十七年正月庚戌这一天,周王在周的一座宫室册命善夫山,由南宫乎引领善夫山进门,善夫山面北立于中廷。周王令史

宣读命辞。接着就是册命的内容,命善夫山为“

献人”,并且赏赐善夫山玄衣黹屯、赤市朱黄、

旗等物。最后是善夫山稽首谢恩,祈福子孙的内容。“善夫”是西周时的一种职官,郭沫若、杨树达及日人白川静等皆认为善夫就是《周礼·天官》中的“膳夫”。

此鼎 西周 陕西省岐山县董家村青铜器窖藏出土

此鼎 西周 陕西省岐山县董家村青铜器窖藏出土

共出土三件,形制、纹饰、铭文完全相同,大小相次。器腹内壁铸铭文一百一十二字。铭文大意是(某王)十七年十二月乙卯这一天清晨,周王在康王宗庙附设的夷王庙里的太室即位。司徒毛叔引领此进入太室,立于中廷。王命史宣布,任命此为邑人膳夫,并赏赐玄衣、黹纯、赤市、朱黄等命服和銮旂。此为了奉扬周王的赐命,做了这套尊鼎,用以享祀祖先,乞求长寿,永臣天子。此鼎铭文是记录西周册命制度最完整的文字之一。

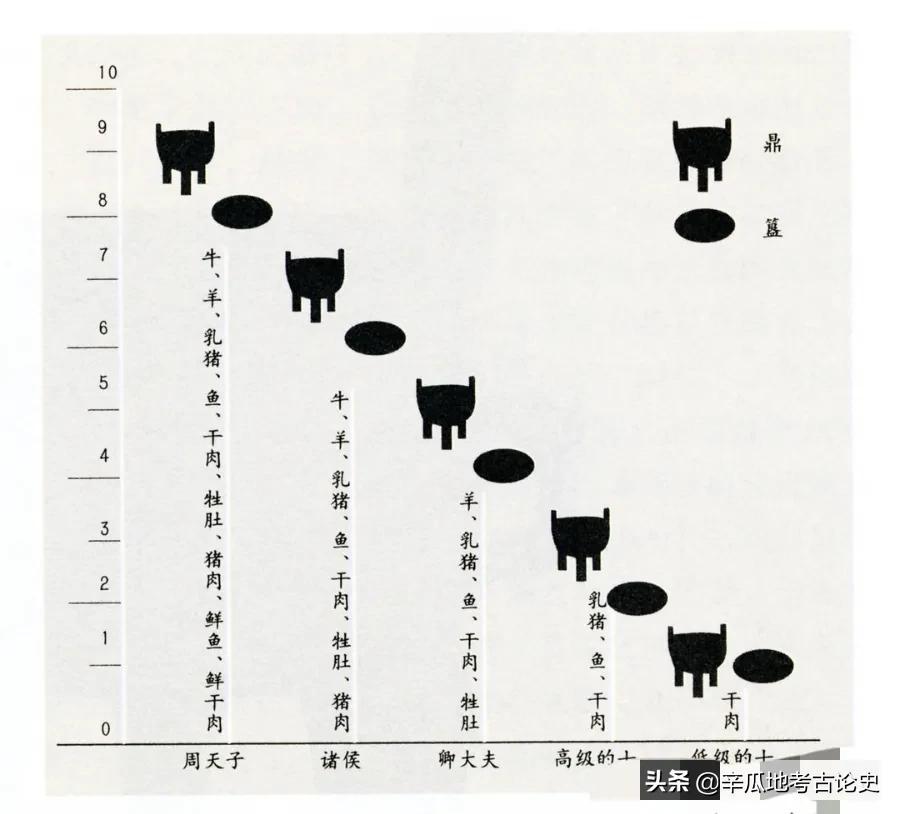

周代用鼎制度示意图

周代用鼎制度示意图

在西周的礼制中,不同等级的贵族使用的舆服、礼器和棺椁、葬品等都有严格的规定,也就是《左传》庄公十八年中说的“名位不同,礼亦异数”。作为礼制的重要承载物,青铜器的作用尤为重要。“钟鸣鼎食”,就是对西周贵族生活的一个真实写照。

鼎簋制度是西周青铜礼制中一项重要的制度。周代对鼎的使用,是有严格规定的。东汉著名的经学家何休曾说:“礼祭天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”(《公羊传》桓公二年注)说明身份不同,使用的鼎的数量也是有差别的。对用鼎制度的问题,许多学者都开展过研究,有一种看法认为九鼎配八簋,七鼎配六簋,五鼎配四簋,三鼎配二簋,一鼎无簋。

散伯父簋(一组四件)甲器

散伯父簋(一组四件)甲器

散伯父簋(一组四件)乙器

散伯父簋(一组四件)乙器

散伯父簋(一组四件)丙器

散伯父簋(一组四件)丙器

散伯父簋(一组四件)丁器 西周 陕西省扶风县召陈村窖藏出土

散伯父簋(一组四件)丁器 西周 陕西省扶风县召陈村窖藏出土

西周晚期的簋一般都是成组铸造的,即所谓“列器”。四器铭文均为“

(散)车父乍(作)

姞

簋,其万年子子孙孙永宝”十七字。一般认为,这里的“散车父”与同坑出土的散伯车父鼎铭中的“散伯车父”为同一人。

散伯车父鼎(一组四件) 西周 陕西省扶风县召陈村窖藏出土

散伯车父鼎(一组四件) 西周 陕西省扶风县召陈村窖藏出土

散伯车父鼎同出四件,形制、纹饰、铭文相同,大小相次。一般将型式相同而大小相次的一组铜鼎称为“列鼎”。按照鼎簋制度分析,散车父簋四件应该与五件散伯车父鼎相配。通过对四器的尺寸与重量的排比分析,在乙器与丙器之间应还有一鼎,可惜出土时已经缺失。散车父器合五鼎四簋之制,为大夫所用之器。

西周时期,贵族们在祭祀和宴飨的时候,不仅使用礼器,也使用乐器。在《礼记·礼运》中有言:“陈其牺牲,备其鼎俎,列其琴、瑟、管、磬、钟、鼓,修其祝嘏,以降上神与其先祖。以正君臣……”后世儒家所言修礼乐可兴邦国,这种思想就是根源于西周的礼乐制度。

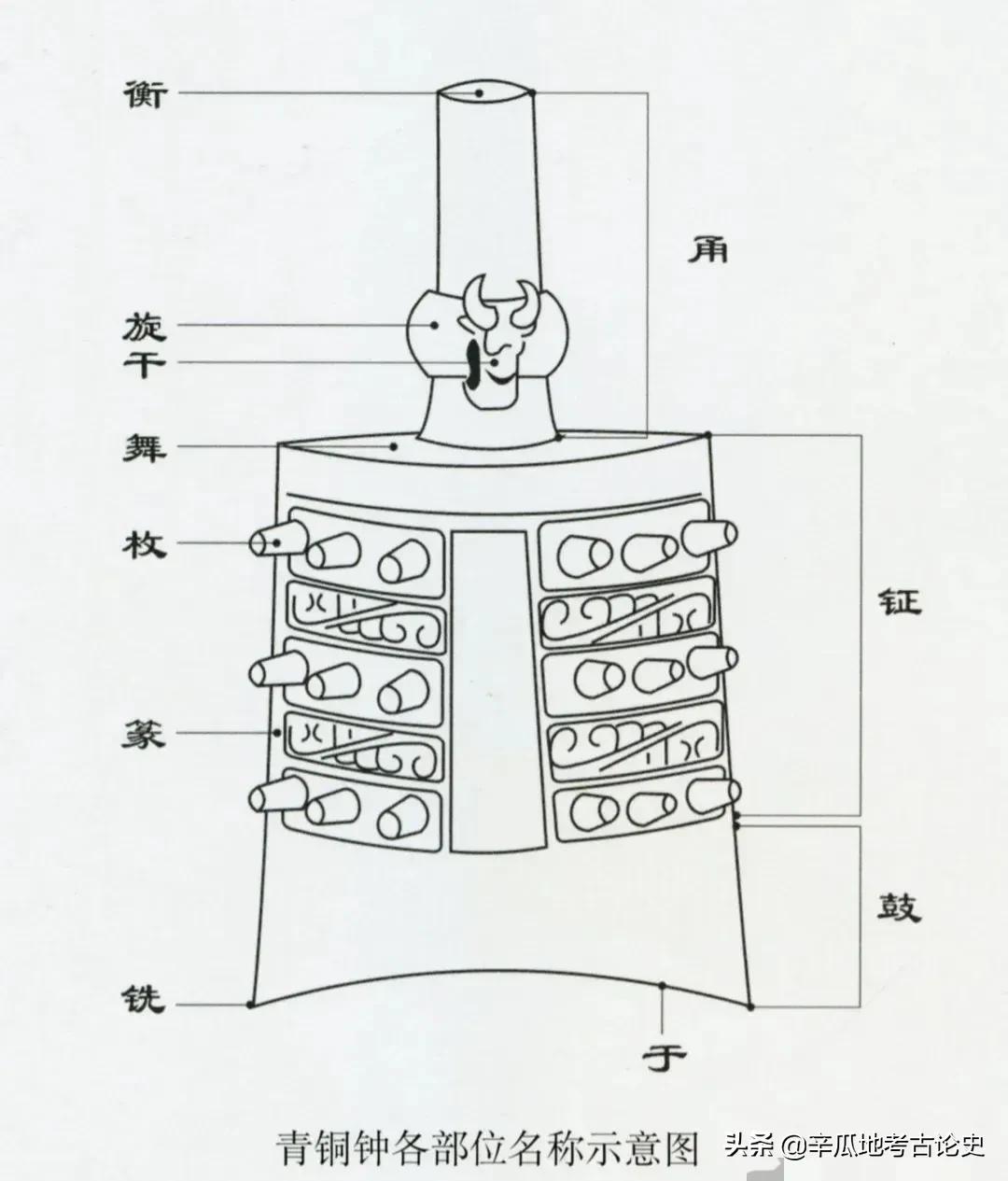

师丞钟 西周 陕西省扶风县强家村窖藏出土

师丞钟 西周 陕西省扶风县强家村窖藏出土

商周时期的乐器是青铜礼器的重要组成部分,所谓“礼非乐不履”,就是说没有乐来配合,礼是难以体现的。钟是一种打击乐器,西周早期开始出现,在两周时期极为盛行。按照形制不同,钟可区分为甬钟和纽钟两种。在钟体上部有圆柱状甬的称为“甬钟”,而在钟体上部有半环状纽的称为“纽钟”。在悬挂时,由于甬钟的挂环位于甬的下部,所以是倾斜的,而纽钟的纽位于舞部正中,因而是直悬的。师丞钟属于甬钟,钲间和鼓部有铭文四十八字,记录着师丞为烈祖幽叔、父德叔铸大林钟,用以祭祀先祖,祈求多福长寿的内容。

与礼一样,刑罚也是统治者维持统治的重要手段。早在夏代,我国就已建立起一套较完整的刑罚体系,后经历代发展完善,形成了中华法系,是世界公认的五大法系之一。西周建立后,在继承夏商刑罚制度的基础上,尤其是在总结商代“重刑辟”招致亡国的历史教训后,把“德”“罚”相结合,提出了“明德慎罚”的立法指导思想。这一思想和在其指导下制定的一系列司法原则,如划定刑事责任年龄、区分过失与故意、罪疑从轻、正当防卫不为罪等,对完善西周法律制度,促进西周社会经济的发展、繁荣,发挥了重要作用。其在世界立法史上留下了巨大的印迹,也对我国后世的立法活动产生了深远的影响。西周的法律,以刑法为主,另有一些单行的土地法规。西周在《禹刑》和《汤刑》的基础上,制定了《九刑》。《九刑》是西周制定的第一部成文刑书,该刑书早已亡佚。《吕刑》是继《九刑》之后的又一部比较成熟的成文刑书,其对周代的刑罚制度做了不少有益的改革,如对五刑的名称、次序和条目做了较大的改动,并大大减少了死刑、宫刑等重罚条目。此外,《吕刑》中制定了不少周初法律不曾具备的有利于法律制度进一步完善的司法原则和审判制度,这些原则和制度在后世法典中大都被沿用并有所发展。从这种意义上讲,《吕刑》是早期中华法系的典型,它很似今日刑法和刑事诉讼法之雏形,在我国法律发展史上占有重要地位。

据《尚书·吕刑》所记,周代的五刑,有墨(脸上刺字涂青)、劓(割鼻)、刖(断足)、宫(男去势,女禁锢)、大辟(斩首)。此外,还有鞭刑、流放和罚金等。

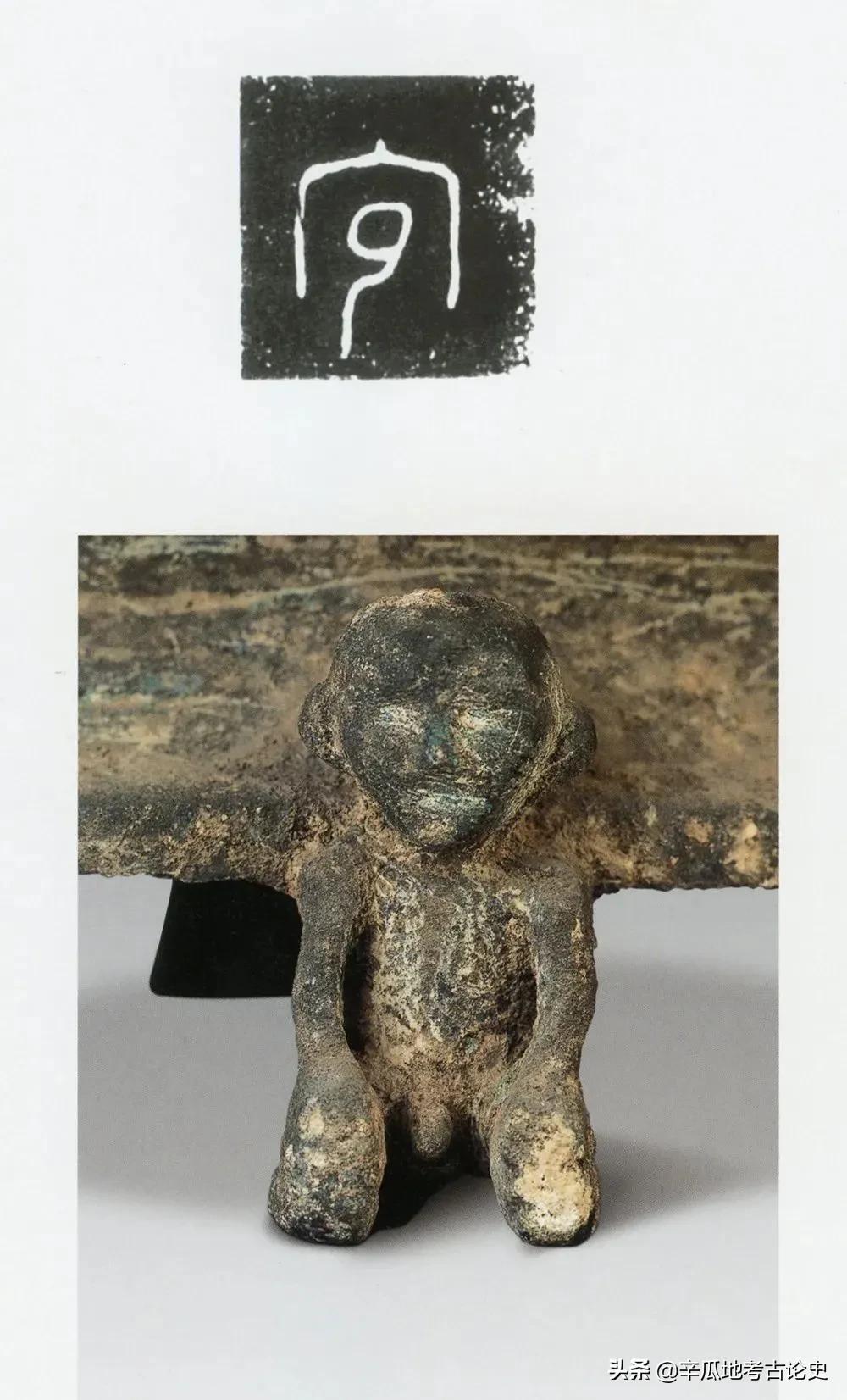

它盘 西周 陕西省扶风县齐家村西周窖藏出土

它盘 西周 陕西省扶风县齐家村西周窖藏出土

此盘平沿,高附耳,腹部及耳面饰重环纹,圈足施以斜角夔纹。圈足下的四足,为受过刖刑的裸体男子形象。男子跪坐式,腿屈于臀下,双手扶膝,肩负重盘。器内底铸一“它”字,为作器者的名字。刖刑是古代五刑(墨、劓、刖、宫、大辟)之一,即用锯割断人的一条小腿。夏代称“膑”,商代称“剕”,周代称“刖”,施刑之后的“刖者”多被用于守门或看守园囿,也有用于挽车,或如此盘的刖人背负重物。

南十字龙:地球上最早的恐龙(长2米/距今2.25亿年前)

说到恐龙,大家都会想到霸王龙、棘龙、沧龙等大型食肉恐龙。其实除了这些恐龙外,更多的是比较普通的恐龙,为了丰富大家的恐龙知识,今天小编为大家介绍一个南十字龙,它是目前已知最古老的恐龙之一,一起去认识看看吧!南十字龙基本资料体型:南十字龙是一种南美洲小型食肉恐龙,它体长2米,与桑塔纳盗龙和棒爪龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第527位,生活在距今2.28亿年-2.25亿年前的中三叠世。我要新鲜事2023-05-08 09:42:530001千年古墓中的新娘 为何会如此的残忍?(五岁新娘)

山东的一个古墓里面发现了五岁的新娘。考古学家在经过长期的考古工作之对于各种墓穴几乎已经无感,因为在里面就算是埋葬着再恶心的尸体,他们也都见过了。但是在2016年考古队在山东发现的一个古墓,却让考古专家不能淡定,当时领队的考古专家气得浑身发抖,并且在这之后还专门写了一篇论文,因为这个暮雪里面埋葬的是一个五岁的小女孩儿。五岁新娘我要新鲜事2023-05-11 11:09:120000奥斯尼尔龙:美国小型恐龙(长1.4米/仅出土一块股骨)

奥斯尼尔龙是一种鸟臀目恐龙,目前属于疑名状态,诞生于1亿5000万年前的侏罗纪末期,体长只有1.4米,属于小型恐龙的一种,第一批化石出土于美国,其中唯一正式确定的化石就是一根股骨,所以还无法进行分类研究。奥斯尼尔龙的体型我要新鲜事2023-05-10 05:48:490001湖南一藏家家中的文物被盗墓者惦记上,几名江西盗宝人开车来了

一起民间入室“盗宝”案本文作者倪方六喜欢看考古、盗墓一类文字的网友,对文物应该都有兴趣,估计有的家里还会收藏几件。这就要小心了,千万低调,否则被人惦记上便麻烦了。这里,有一例。我要新鲜事2023-05-26 12:25:100000