学习:中国古代陶瓷专题:汉代低温釉陶

中国古代陶瓷的釉料分为高温釉和低温釉二大类,高温釉的发展如前文所述,从夏商时期的原始瓷开始,一路发展到东汉演变为真正的瓷器,而低温釉陶则可能在高温灰釉与铅钡玻璃的基础上逐渐兴起,于西汉中晚期的墓葬里大量出现,成为汉代的重要工艺之一。汉代的低温釉陶是以铅作为釉料的助熔剂,釉料中加入氧化铜或氧化铁,经900-1000℃的低温烧制,即可产生绿色或褐色的釉面,俗称汉绿釉及汉褐釉,器形品类包含饮食器皿、仿铜礼器、建筑设备模型、人物俑及动物等等,是常见的陪葬明器。本文选取绿釉陶井、绿釉陶壶、绿釉群鸭、褐釉陶壶及褐釉陶狗五类,介绍它们的特色。

1.绿釉陶井

汉代 · 绿釉陶井

汉代 · 绿釉陶井

陶井包含井身、井架、辘轳与汲水罐,表面施以铜为着色剂的釉料,低温烧成绿色。

水井是古代的水利设施之一,提供先民饮用、灌溉及手工业生产所需之用水,汉代墓葬里常见以陶土制作的水井模型明器,造型模仿现实生活中的水井构造,其中即有绿釉陶之品类。图一为汉代的绿釉陶井,井身呈上小下大的圆筒状,井口往外延伸为折沿形,上面井架两旁黏接对称龙首,左边有一个圆口深腹的汲水罐,拱形井架上面设有Ⅱ形的双层横梁,其内设一辘轳,可以套上绳索,系绑汲水罐来取水。陶井胎体呈褐色,表面罩上以铜为着色剂的铅釉,经900-1000℃的低温烧制,烧制过程中氧气供给充足,铜着色剂在氧化气氛中形成绿色,而釉料里的铅助熔剂则使釉面光泽平滑,流动性较强。此类陶井常与陶仓、陶灶一起入埋于汉代墓葬之中,是当时所盛行的明器组合,类似的器物亦曾出土于陕西省城固县,可以作为对照的参考。

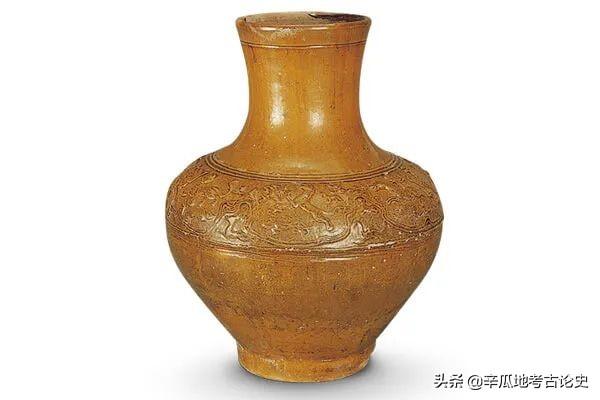

2.绿釉陶壶

汉代 · 绿釉陶壶

汉代 · 绿釉陶壶

此器呈盘形口、束颈、鼓腹之状,器表绿釉受到入埋环境影响,析出大面积的银斑。

汉代陶壶用来盛酒或贮藏粮食,器身有方形、圆形及茧形等变化,表面以彩绘或低温釉为饰,在低温釉的品类中,以圆身陶壶较多见。例如图二为汉代的绿釉陶壶,此器的壶口呈圆盘形,颈部收窄,肩部向下倾斜,腹部圆阔,底部收窄为足。它的胎体为红褐色,表面装饰多道弦纹,腹部塑贴兽面铺首衔环,并且罩上以铜为着色剂的绿色铅釉。釉面光滑,颜色清澈透亮,但是腹部釉面大部分泛白,这是因为低温铅釉长期入埋于地下,受到地下环境里的温度湿度影响,逐渐析出一层铅白物质,而呈现出银白色的光泽,坊间俗称「银釉」或「银斑」。类似的器物亦曾出土于陕西、山西、河南、山东等地,如河南省洛阳烧沟汉墓即有类似的绿釉陶壶出土,是汉绿釉的典型器之一。

3. 绿釉群鸭

汉代 · 绿釉群鸭

汉代 · 绿釉群鸭

此器以陶盆象徵水池,池内饲养群鸭,表面施绿釉,受地中环境影响而产生银斑现象。

汉代低温釉陶除了有仓库、水井、楼阁等建筑模型之外,还有水田、池塘、猪圈、羊圈等题材,陶池之中包含鸭禽、游鱼、乌龟及莲荷等动植物。例如图三为汉代的绿釉群鸭,此器与日本东京博物馆藏的绿釉群鸭相似,外围是一个圆形陶盆,盆壁以上下二层横条式镂空做成栅栏状,十来只大大小小的陶鸭聚集在圆盆内部或口沿处,昂首面向前方。陶盆和鸭群的胎体皆为褐色,表面施低温绿釉,因为釉中的铅受到入埋环境影响而析出铅白,所以器表布满银斑,表面还有一些灰黄色的泥土附着,呈现汉绿釉丰富的出土现象。此器的圆形陶盆象徵水池,内含鸭群反映当时饲养禽畜的状况。类似的器物亦曾出土于河南、山西等地,部分鸭池上方架筑多层楼台,形成「水上楼阁」的景观。

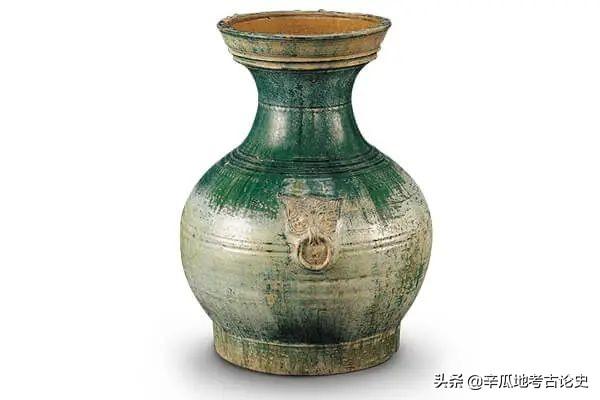

4.褐釉陶壶

汉代 · 褐釉陶壶

汉代 · 褐釉陶壶

陶壶表面模印弦纹和狩猎纹,并施以铁为着色剂的铅釉,烧成平滑光亮的褐色釉面。

汉褐釉的制作方式与汉绿釉相同,以陶土为胎,表面施低温铅釉,因为釉料里的着色剂为铁,所以在氧化气氛中烧成褐色。例如图四为汉代的褐釉陶壶,壶口微敞,颈部略为收束,肩部圆缓向下倾斜,腹部圆阔,腰部以下收窄,底下具有圈足,表面以模印法制作弦纹和狩猎纹等纹饰,并罩上以铁为着色剂的釉料,低温烧成褐色。由于釉料之中以铅为助熔剂,熔融性能较强,烧成后的釉层清澈透明,平整光亮,如陕西省西安郭家村出土的汉代褐釉陶壶即有相同的釉质特徵。

5.褐釉陶狗

汉代 · 褐釉陶狗

汉代 · 褐釉陶狗

陶狗坐卧在地,昂首竖颈,朝上仰望,表面施低温褐釉,局部可见银斑现象。

狗是六畜之一,也是汉代低温釉陶的常见题材,表面施绿釉或褐釉,有的四肢站立,有的曲肢坐卧,姿态各不相同。例如图五为汉代的褐釉陶狗,头部比例较大,双耳竖起向前弯曲,鼻吻朝上仰望,张口吠叫。它的颈部粗长,身躯略短,四肢曲收,坐卧在地,表面施以铁为着色剂的釉料,在氧化焰中烧成褐色。由于此类褐釉亦属铅釉,受到入埋环境影响也会析出铅白,所以在陶狗表面形成银斑现象,相同的造型与釉色亦可见于河南省南阳出土的汉代褐釉陶狗上。

汉代低温釉陶的品类包罗万象,如实呈现汉代生活的样貌,表面釉料虽然只有褐、绿二色,但其工艺技法成为唐代三彩器的基础,在低温釉的发展史上具有关键性的地位。下期将以越窑青瓷为题,介绍中国古代最着名之青瓷窑系的概况

喙嘴龙:最早的翼龙(体长60厘米/生活在侏罗纪中晚期)

对于翼龙,大家肯定不陌生,它是一种能飞的恐龙,在当时恐龙界占据着重要地位。而在翼龙中,喙嘴龙是不可忽视的,它是最早的翼龙,接下来就随小编一起去了解看看。喙嘴龙:最早的翼龙体型:喙嘴龙生活在一亿三千万年前的侏罗纪中晚期,它身长1-2米,体重10公斤。喙嘴龙是最早的翼龙,它尾巴很长,末端有一个舵状的皮膜,所以被称为长尾翼龙,后来逐渐被短尾的翼手龙所取代。我要新鲜事2023-05-08 01:12:170000工地挖出姜子牙“天书”,失传2000年后现世,专家:内容禁止公布

我要新鲜事2023-07-07 19:34:280000新疆3000年前的古墓,出土世界最早“破洞裤”,改写历史认知

中华民族的发展从古代至今已经有5000多年的历史了,在这漫长的5000年时间里我们的祖先依靠自已的智慧在这片华夏大地上创造出了璀璨的文化、遗留下了珍贵的文物。在我国的考古历程中专家们也曾在古墓中出土古人的衣物,就比如在马王堆汉墓出土的“素纱蝉衣”就十分的珍贵,但是我们今天要讲的是在新疆的古墓中发现的史上最早的裤子,那么这究竟是怎么回事呢?我要新鲜事2023-07-06 17:22:470000激情燃烧的考古岁月——听北京考古前辈讲述自己的故事

我要新鲜事2023-05-06 21:57:410000重庆的工人维修观音像 居然发现重大惊喜(观音宝藏)

观音腹部里发现一个刻满文字的石砖。所有几千年后能呈现给我们的宝藏,都是历史遗留下来的宝藏。正因为如此,国家高度重视,严格保护,尽力修复。中国重庆有一座千年观音像。这个历史遗迹有非常珍贵的价值。因为它被严重损坏,当地政府决定修复它。然而,在修复的过程中,发生了一个非常有趣的故事。观音暗格我要新鲜事2023-05-11 11:49:540001