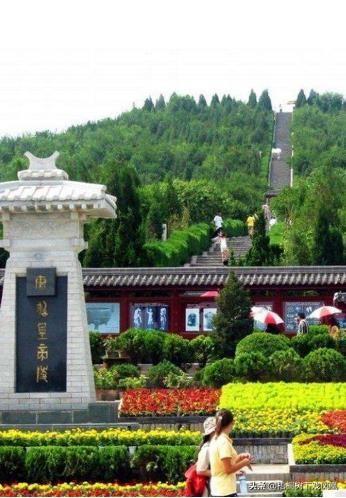

从玉蟾岩到鸡叫城——史前湖南的稻作农耕之路

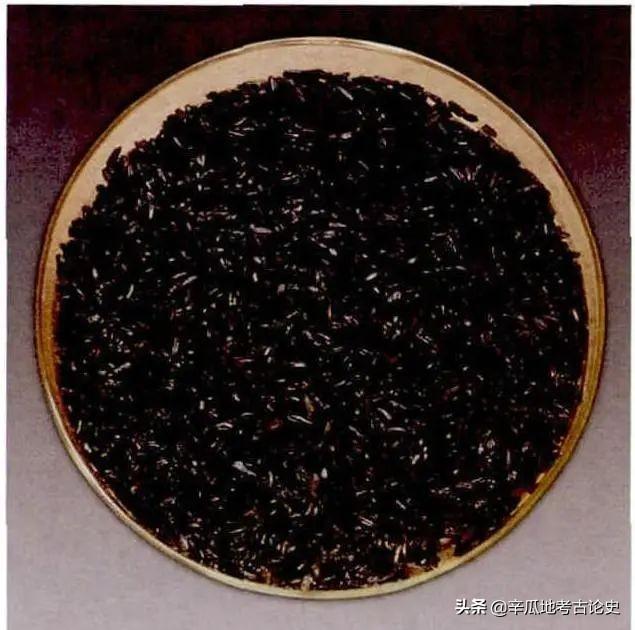

#2021年度全国十大考古新发现#入选2021年全国十大考古新发现的澧县鸡叫城遗址,是澧阳平原史前遗址群的又一重大发现,大量稻作农业遗存是其中最重要的发现之一。让我们穿越时光,探一探史前湖南的稻作农耕之路。一、发现古栽培稻湖南稻作农业历史悠久,道县玉蟾岩发现了世界上最早的水稻,是一种兼有野、籼、粳特征的演化早期的原始栽培稻。一万二千多年前的道县,岩洞中的先民们正把古稻当做食物充饥。尽管我们不确定当时的人们是有意将这些古稻栽培还是偶然将它们当作了食物。但是可知的是,这些古稻已具栽培稻的性质。

玉蟾岩遗址发现炭化稻谷

玉蟾岩遗址发现炭化稻谷

作为一种食物源,先民采集和种植水稻的目的是获取稻谷,当时的先民或许并不在乎古稻的产量和形态,更重要的是能否满足当下的温饱,那么谷粒的大小便成为技术匮乏的先民们的首要选择。玉蟾岩古栽培稻虽长得与普通野稻相似,但最显著的特征是其“大粒性”,是普通野稻向栽培稻初期演化的最原始的古栽培稻。二、稻作农业萌芽——人工栽培稻的大量发现彭头山文化时期,澧阳平原气候温暖湿润,这样的条件为稻作农业的产生提供有力的条件,处于辅助地位的稻作农业,在该时期已初具规模。彭头山遗址发现的土块中包含许多稻谷壳和谷粒,出土陶器的泥料也普遍掺稻壳碎屑形成夹炭陶。该遗址出土的稻谷壳粒较大,形状接近近现代栽培稻。澧县八十垱遗址中发现了疑似水稻田的田埂,出土8000-9000年前的稻谷和稻米上万粒,这里出土的稻谷和稻米不仅数量众多,而且保存新鲜如初(出土时为黄色)。且出土陶器中也有人为掺和的大量稻壳、稻谷等,其性状特征已经脱离了野生稻的范畴,具有古栽培稻的特征。此外,聚落中还发现一些类干栏式的建筑痕迹,这类建筑极可能具有仓储性质。

彭头山遗址出土陶片中的稻壳印痕澧县八十垱遗址出土的炭化稻谷

彭头山遗址出土陶片中的稻壳印痕澧县八十垱遗址出土的炭化稻谷

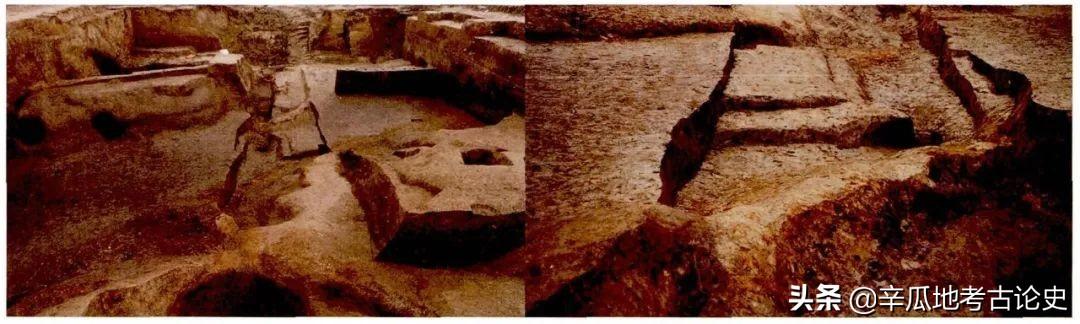

澧县杉龙岗遗址中晚期发掘过程中,也获得一批植物和水稻遗存,稻属作物数量仅次于草本植物,该遗址出土的水稻同样具有栽培稻的特征。三、稻作农业初步发展——古稻田与灌溉系统澧阳平原的稻作农业,在大溪文化时期有了明显发展。城头山城壕发掘过程中出土了大量的稻作遗存,不到3米的壕沟内出土了数斤炭化的稻米和稻谷,经研究这些水稻稻种类型与现代稻不同,可能为水生,绝大部分具有栽培稻的特征,水稻的生产和种植进入了新的发展阶段。此外,还发现了汤家岗至大溪文化时期的两期古稻田和配套的原始灌溉系统。

城头山遗址东城墙内的古稻田、水塘、田埂

城头山遗址东城墙内的古稻田、水塘、田埂

稻作农业的发展离不开地理环境因素、气候条件和古人类群体及稻作生产工具。澧阳平原位于洞庭湖平原西北部,东南邻近洞庭湖,该时期的聚落尤为繁荣,城内制陶作坊区、墓葬区、居址、中心建筑等。除此之外发现的大量编织物说明该时期已有居民在进行手工作业。

城头山遗址古稻田和祭祀坛遗迹平面图

城头山遗址古稻田和祭祀坛遗迹平面图

四、稻作农业大发展——古国的生业基础继大溪文化之后的油子岭-屈家岭、石家河文化这一千多年的时间里,是澧阳平原稻作农业的大发展时期。入选2021年全国十大考古新发现的澧县鸡叫城遗址,最重要的发现之一是大量稻作农业遗存。大规模的稻作遗存和水稻田的发现,为稻作农业大发展提供了直接的证据。一、西区遗址中有一块80平方米的区间,堆满了谷糠,被压成实实的一层谷糠层,平均有15厘米厚。结合现代稻谷加工后谷糠堆积的密度情况测算,结果显示谷糠堆积所拥有的稻谷的重量为2.2万公斤、稻米重量为1.4万公斤。二、现代稻田下揭示了近现代至屈家岭文化时期的数层古水稻田叠压现象,不同的文化层中,有水稻植硅体、有犁痕和脚印 、有稻田伴生杂草等。

谷糠堆积 犁痕和脚印

谷糠堆积 犁痕和脚印

其次,油子岭文化时期的鸡叫城古城已是一处环壕聚落,到屈家岭文化时期开始形成聚落集群,由城址、城外聚落遗址、外围环壕及稻田水渠灌溉系统组成,城墙内面积15万平方米,二重环壕外坡以内面积64平方米。要稳定维持聚落的生产和繁衍,就需要有稳定的生活资料,如此大面积的聚落群,除了农业,还有什么办法能解决他们的生存需要呢?想必该时期农业稻作规模已十分惊人了。

二重环壕南部探沟西剖面

二重环壕南部探沟西剖面

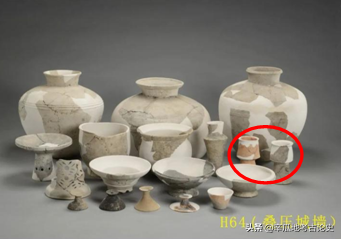

最后,稻作农业的大发展也可以通过生活方式来说明。在屈家岭文化一期晚段城墙中,出土了一批陶器,其中H64叠压城墙中发现的“陶杯”,与澧县优周岗遗址出土石家河文化堆积层中所见陶杯相似。如果这是一种酒器,那么我们猜测当时饮酒之风已盛行,作为原料的粮食作物也必然充裕。

鸡叫城遗址屈家岭文化出土陶器优周岗遗址石家河文化层出土陶杯

鸡叫城遗址屈家岭文化出土陶器优周岗遗址石家河文化层出土陶杯

湖南省考古学会理事长郭伟民对湖南史前农业总结道:稻作农业是支撑文化与文明形成与发展的经济基础。湖南是稻作农业起源中心之一,从玉蟾岩到彭头山、八十垱,再到城头山、鸡叫城,社会发展的经济基础是稻作农业。稻作农业是湖南史前文化对中华文明的杰出贡献,直到现在,湖南依旧是中国粮仓。

参考资料:

[1]张文绪、袁家荣.湖南道县玉蟾岩古栽培稻的初步研究[J].作物学报,1998(04)

[2]裴安平、曹传松.湖南澧县彭头山新石器时代早期遗址发掘简报[J].文物,1990(08)

[3]裴安平、尹检顺.湖南澧县梦溪八十垱新石器时代早期遗址发掘简报[J].文物,1996(12)

[4]何介钧.澧县城头山古城址1997~1998年度发掘简报[J].文物,1999(06)

[5]郭伟民.鸡叫城遗址汇报直播

[6]尹检顺.湖南澧阳平原史前文化的区域考察[J].考古,2003(03)

[7]郭伟民.湖南史前时代的考古学观察[J].船山学刊,2022(01)

[8]张绪球.长江中游史前稻作农业的起源和发展[J]中国农史,1996(03)

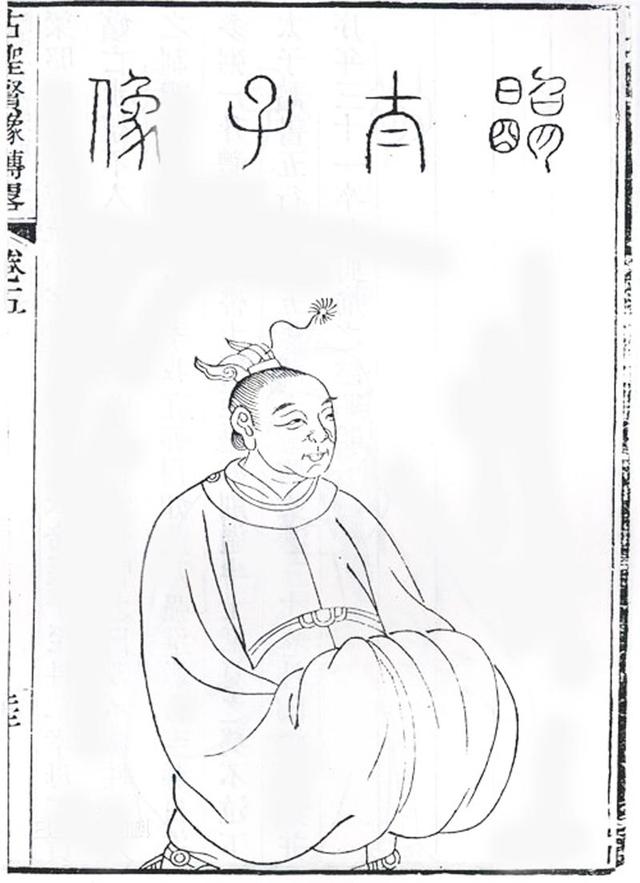

陕西发现中国第二大墓,墓主的来头老大了,盗墓者盗后放火烧地宫

陕西神禾原秦大墓的发掘本文作者倪方六在中国古代帝王陵中,魁力最大的应该还是秦始皇的陵墓。秦陵的地宫虽然经过考古钻探,已知道了大概,具体什么样没人见过。但是,新发现的一座被认为是秦国天子级别大墓,让大家对秦陵地宫的认识更近了一步,更直观了。我要新鲜事2023-05-26 16:23:110000南京的一座公主墓里 居然找到了活人(古墓活人)

公主墓里的活人是建筑工地的工人临时居住。1998年南京的一个建筑工地上偶然之间挖到了一块砖石,包工头来到此地之后,对这块砖石进行一番思索之后,直接报告给了当地的考古部门。毕竟南京在古代时期也是一座都城肯定会出现一些古墓,考古专家在来到现场之后几乎非常确认的说这是一座公主的墓葬。那么这个墓葬是哪个公主。墓葬挖掘我要新鲜事2023-10-11 19:34:430000新发现 | 内蒙古小塘山发现夏家店下层文化时期石城遗址

小塘山遗址位于内蒙古赤峰市宁城县三座店镇小塘土沟村南约300米处。遗址处于坤都伦河北岸的山岗上,周围有石砌城墙。整个石城址的平面略呈椭圆形。小塘山遗址航拍我要新鲜事2023-05-07 08:01:150000一桩古代皇家墓地秘密交易的背后:迷信害人

原题:一桩“墓地交易事件”本文作者倪方六昭明太子在中国历史上是很出名的,他名叫萧统,目前中国现存最早的诗文总集《文选》,就是萧统组织人员编纂的。史称,当时萧统“名才并集,文学之盛,晋宋以来未之有也”,很可惜这么一位大才子竟为墓地风水所误,迷信害人。图:昭明太子萧统画像我要新鲜事2023-05-27 17:27:300000