因为陶寺,二十四节气起源于山西?

#这就是年味儿#2月4日晚,北京冬奥会开幕。当天时逢立春,开幕式倒计时以二十四节气作为设计灵感,凸显中华传统文化,令人震撼之美!

2016年11月30日

中国申报的“二十四节气”被正式列入

联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录!

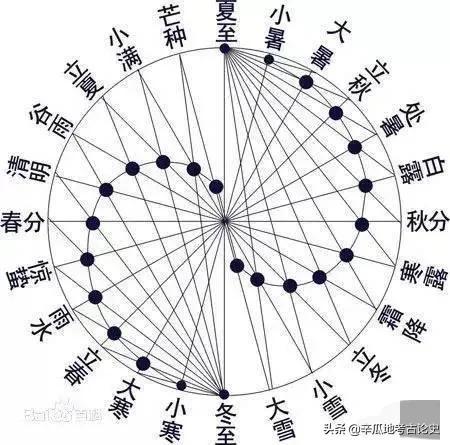

“二十四节气”是中国古人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。他们将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。“二十四节气”指导着传统农业生产和日常生活,是中国传统历法体系及其相关实践活动的重要组成部分。在国际气象界,这一时间认知体系被誉为“中国的第五大发明”。

说起二十四节气

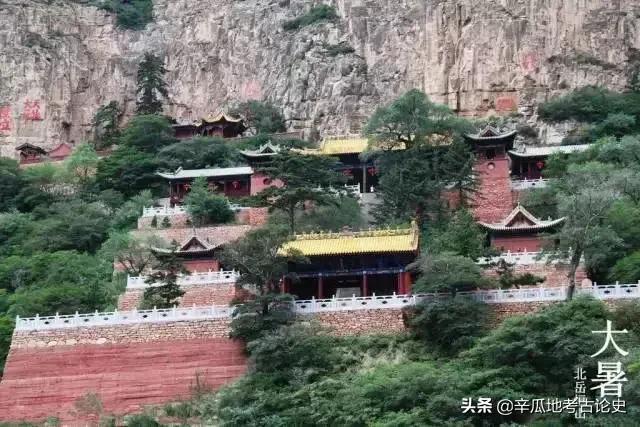

就不得不提咱大山西

4000多年前咱老祖先发现太阳规律

在尧王都城建起观象台

节气起源与山西

在二十四节气形成以前,安排农事需要观察星宿出没。顾炎武《日知录》中说:“三代以上,人人皆知天文。七月流火,农夫之辞也;三星在天,妇人之语也;月离于毕,戍卒之作也;龙尾伏辰,儿童之谣也。”这个时期,普通百姓也需仰观天象以确定季节变化,生产生活受到很大的制约和影响。

神农氏、唐尧等先贤长期活动在我省晋东南、晋南地区,对节气的观察与创设应是发挥了巨大作用。这里土地肥沃,四季分明,农作物生长繁茂,对总结提炼节气是非常有利的条件。史书载,神农氏“正节气,审寒温,以为早晚之期”,据此或可推测节气为神农氏首创。《虞书·尧典》有“四仲中量”记载。帝尧命羲和等人分居东西南北中五个方位,负责观测太阳出没、昼夜长短变化等天象工作。于是有“日中星鸟”(春分昼夜平分)、“日永星火”(夏至日长夜短)、“宵中星虚”(秋分昼夜平分)、“日短星昴”(冬至夜长日短)的记录,“鸟”“火”“虚”“昴”为二十八星宿中的四仲中星的星名。这段记载说明,尧时期我国已经设有专门观察天象的官员, 分别以“鸟、火、虚、昴”四星在黄昏时中天作为确定“春分、夏至、秋分、冬至”四个节气的标志。

考古发现对此也有应证。襄汾陶寺观象台约建于公元前2100年左右,位于陶寺大城东南侧的祭祀区内,总体呈多层半圆台状,并设有小圆台观测点,结合远处山头作为测量、制定历法的基础。考古学家、天文学家普遍认为,陶寺观象台是观测太阳运动的天文台,与确定重要节气有关。这是我国产生节气最早的实物证据之一。

春秋末至战国初又产生了立春、立夏、立秋、立冬四个节气。“两至”“两分”和“四立”是二十四节气中最重要的八气。传世文献中最早完整记载二十四节气的是西汉的《淮南子·天文训》,已和现在通用的二十四节气名称和次序完全相同。现代气象学长期的观测资料表明,山西中部、南部地区的气温、气压、降水、湿度、风速和日照等气象要素与二十四节气具有非常典型的重合性。以二十四节气为坐标,可以非常方便地反映古往今来气候条件的规律性变化。

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”。谁家白首老人不会掐算节气流转,谁家蓬头稚子不会背诵节气歌谣。二十四节气是天文历法,是物候农事,是文化民俗,是人与自然历经千百年的传承运用,二十四节气成为中国人永不过时、永不丢弃的传统文化瑰宝。

二十四节气微档案

二十四节气是我国历法的重要组成部分。早在汉武帝《太初历》(公元前104年)中,就把二十四节气订入历法中。有人说二十四节气是阴历,这是一种误解。二十四节气是体现太阳黄道运动的阳历,其天文学定义为,日心黄经经过15 整倍数的日期,如春分0 ,夏至90 ,秋分180 ,冬至270 等。二十四节气较为准确地反映了农业生产的气候条件,大大提高了古代农业生产的科学性和效率,为解决百姓吃饭穿衣问题作出了重要贡献。

快和小编一起看看

在山西的二十四节气

春

立春

二十四节气中第一个节气

春气始而建立也

雨水

正月中,天一生水

春始属木,然生木者必水也

故立春后继之雨水

惊蛰

每年3月5日(或6日)

正月启蛰,言发蛰也。

万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。

指的是冬天蛰伏土中的冬眠生物开始活动

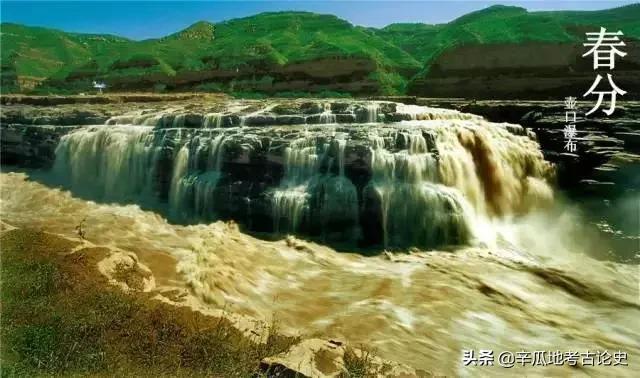

春分

春分者,阴阳相半也,

故昼夜均而寒暑平。

山西越冬作物将进入春季生长阶段

清明

万物生长此时,皆清洁而明净

故谓之清明

谷雨

4月20日前后

雨水增多

利于谷类生长

夏

立夏

万物生长

欣欣向荣

夏之始也

小满

5月20日或21日

小满者,物致于此小得盈满

芒种

6月6日前后

太阳移至黄经75度

麦类等有芒作物已经成熟

夏至

6月22日前后

日北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。

至者,极也。

小暑

7月7日前后

山西开启“蒸笼模式”

大暑

7月23日前后

正值中伏前后

一年中最炎热的时期

秋

立秋

8月7日或8日

草木开始结果

到了收获季节

处暑

8月23日或24日

处,止也。暑气至此而止。

白露

9月8日前后

凉风至,白露降,寒蝉鸣

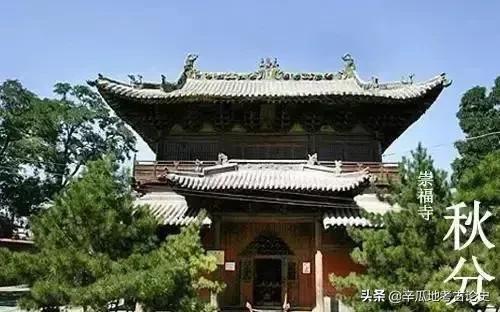

秋分

9月22日前后

阴阳相半,故昼夜均而寒暑平

寒露

10月8日前后

露水有森森寒意

故为“寒露风”

霜降

10月23日前后

黄河流域初霜期一般在10月下旬

气肃而凝,露结为霜

冬

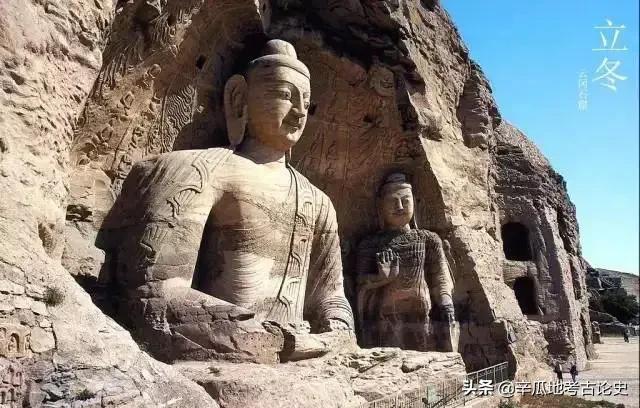

立冬

11月7日或8日

冬有终了之意

有农作物收割后要收藏起来的含意

小雪

11月22日前后

气温迅速下降

降水出现雪花

但此时为初雪阶段

大雪

12月7日前后

大者,雪盛也

冬至

12月22日前后

阴极之至,阳气始生,

故曰“冬至”

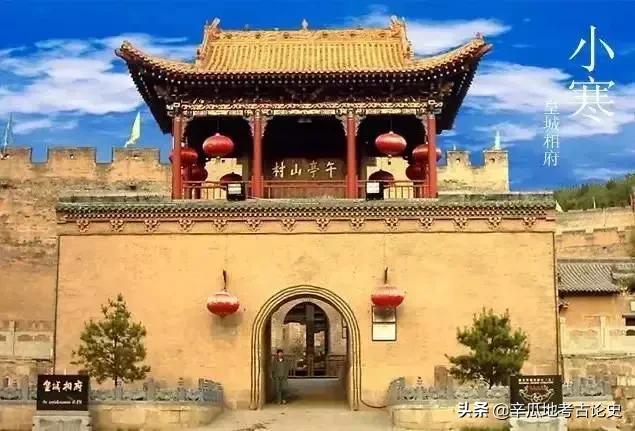

小寒

1月5-7日之间

二十四节气中气温最低

至此进入一年中最寒冷的日子

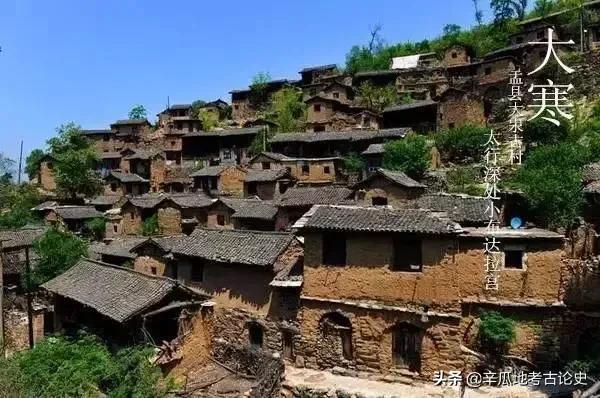

大寒

二十四节气的最后一个节气

1月19日-21日之间

寒气之逆极

故谓大寒

2006年,“二十四节气”被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;

2011年,九华立春祭、班春劝农、石阡说春被列入该遗产项目的扩展名录;

2014年,三门祭冬、壮族霜降节、苗族赶秋、安仁赶分社被列入该遗产项目的扩展名录。

2016年,“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

雷利诺龙:视力最好的食草恐龙(长0.9米/澳大利亚出土)

在世界十大恐龙之最中,我们认识了十种特殊的恐龙,它们要么强大恐龙,要么体型巨大,或速度快。今天小编再为大家介绍一个,它就是雷利诺龙,是一种视力最好的食草恐龙,一起去认识看看。雷利诺龙基本资料雷利诺龙是一种大洋洲的小型食草恐龙,它体长2-3米,比热河龙稍大,体型在已知774种恐龙中排第679位,生活在距今1.06亿年前的早白垩世。雷利诺龙化石我要新鲜事2023-05-09 03:35:250000考古专家发掘一座古墓 墓主人却是一名9岁女孩

在我国古代,陪葬品是反映一个人身份、地位的重要标志。而这座隋朝的古墓更是展现出了这一点。在这个规模既不是按照皇家规格修建的墓穴中,发现了数量庞大的陪葬品。这些陪葬品包括了精美的玉器、铜器、瓷器等等,更有甚者,还有一具栩栩如生、长约1.8米的木马。这些陪葬品的质量和数量,丝毫不亚于当时的皇室贵族。可见,李静训的身份和地位是十分显赫的。我要新鲜事2023-04-22 23:25:080000古人退休后的待遇如何?杜甫竟然没一分钱退休工资

古人退休后的待遇本文作者倪方六人总有老的时候,退休是一种福利。古代为何很多时候希望推迟退休,关键是退休背后的权力与俸禄(工资)问题。在古代中国,也是这么一回事儿。我要新鲜事2023-05-27 00:00:200002宁夏发现殷商古遗址 颠覆考古界一个论断 专家:建议修成公园

姚河塬商周遗址的发现,为人们揭开了西周文化在宁夏地区的新篇章。在这座遗址中,专家们发现了墓葬、马坑、车马坑、铸铜作坊、制陶作坊、路网、壕沟等遗迹。其中一座深度可达十六米的墓葬更是令人惊叹,出土了四辆青铜马车,旁边有两座殉葬的马坑,所有的马车的马头都是朝着北方的。这些发现不仅证明了西周文化的传播方向,也颠覆了学界普遍认为的周人文化未过陇山的论断。我要新鲜事2023-05-18 21:32:000000假如姚明成为一个考古学家

我要新鲜事2023-05-31 21:51:530000