广富林:后良渚时代的没落与去向

前天聊了良渚(良渚:中国史前考古最亮的那颗星)这个中国史前文明的奇葩,然而良渚这颗超新星爆发得越是灿烂,留下的黑洞便越是深沉。正如在前文里说的,以良渚古城及其周边遗迹的规模别说夏商时期一蹶不振论文边缘的长三角地区,即便是到了吴越文化时期我们也难见到如良渚那般巨大的公共工程。

现在的广富林遗址公园

现在的广富林遗址公园

如果不是越国贵族墓出现了青铜器、精美的玉器和原始瓷以及同时期东周列国对吴越史迹的记载,仅从遗址聚落而言,真不觉得吴越是国家般的存在。而在吴越之前,良渚之后,长期人们总觉得其中存在缺环,广富林遗址的出现正好补上了这一环,让大家看到了后良渚的没落,史前卓越的文明也并非直线上升,也有突然崩塌。

逼真的发掘场景复原 人是假的

逼真的发掘场景复原 人是假的

广富林遗址位于上海松江区是上海有史以来发掘面积最大的考古工地。这个遗址发现了从良渚文化到钱山漾文化再到广富林文化的遗存,其中钱山漾文化是从原来良渚文化最晚期那部分划分出来的,虽然已经不复良渚时期的辉煌但还有很多良渚文化的影子。而广富林文化就变样子了,变到发掘者的直接感觉这是一支来自黄河下游豫东地区的文化,而非直接传承自良渚文化。得出这个结论的证据,主要是考古发掘的陶器和石器的类型学分析。而良渚时期发达的玉器和磨光的黑陶,巨大的工程在广富林根本都没有,有的就是陶器、石器、灰坑,房址都屈指可数。

发掘场景

发掘场景

即使是广富林文化时期发现较多的陶器,也相当地难看,一位经验老道的发掘者曾告诉我们这些刚到工地的小年轻:你区分广富林和良渚的陶器不用看器型和纹饰,你看到如你一般衣着靓丽的便是良渚的,如我这般糟老头子的便是广富林的。所以即使是从豫东传到广富林文化的北方龙山文化的器物也是相当粗糙,大有北方黄河泛滥,黄泛区人民一路难逃到海边的势头。

遗址公园里的古建酒店

遗址公园里的古建酒店

所以,广富林的出现引起人们思考的第一个问题是,原来的良渚人去哪了?对于良渚文化的衰亡有多种说法,有说是发大洪水了,确实在良渚文化层之上很多遗址都有淤积层,而且不仅是发大水,还海水倒灌,据研究最严重的时候太湖以东地区基本都被淹了。此外,也有学者指出良渚人不务实,把主要生产力都花费到大型工程和精细手工品上了,到后期过于颓废。也有人讲是北方龙山文化的南下,不过从钱山漾和广富林文化的北方的陶器和石器看,那些北方人似乎更像逃难的。肖家屋脊的灭亡倒真像北方人南下的结果,所以有人觉得那是禹征三苗。

遗址公园夜景

遗址公园夜景

衰落的良渚人,我觉得上层人士基本是四散奔逃了,比如浙南的好川墓地年代晚于良渚,却出了些类似良渚的好东西,之后广东地区也出现玉琮。还有一部分可能北上,禹会村确实出现一些良渚和钱山漾的东西,再北部的陶寺后来也出现良渚式的玉器。唯有困难的下层民众是独守家园的,或者一部分到浙西的天目山躲避了,水势下去后便到平原继续生活。

博物馆展览

博物馆展览

广富林让人思考的第二个问题,那些北方人从哪来为什么来?上文已经说过一种可能,四千年左右黄河下游水灾泛滥,一路逃荒过来的。当然也有学者联系到舜的南下。但是我觉得广富林的年代更晚,可能和舜的关系不那么大。广富林文化的年代应该是距今4100到3800年左右,所以主要是夏早期。如果联系到越王勾践追忆自己是少康庶子的后代的话倒有些可能。确实自广富林经马桥到越文化,太湖地区夏商周时期这条线是比较明确的。

出土陶器

出土陶器

最后,良渚到广富林的情况,也确实反映文明的发展不是直线上升的,是连续之中还有断裂,以广富林文化的文明化层度别说回到良渚之前的崧泽和河姆渡了,即使说回到八千年左右的马家浜文化也不为过。这也反衬出中原地区自仰韶之后的连续性,所以,也无怪乎民科还是学界总有种中原地区为华夏正统的思想。

老妇垃圾场捡到黄金文物,熔成金子后卖掉,专家:损失3个亿

众所周知,我国是一个具有五千多年文明历史的国家,我们的祖先凭借着自己智慧的头脑和勤劳的双手创造出了一个又一个令人叹为观止的珍宝。随着考古技术的不断提高,越来越多埋葬在土层之下的文物渐渐地出现在人们年前,成为博物馆内一道靓丽的风景线。我国所有文物中,有一部分来自于专家的考古挖掘,还有一部分是民间的老百姓发现的。有一位老妇;垃圾场捡到黄金文物,熔成金子后卖掉,专家:损失3个亿。老妇捡垃圾捡到黄金我要新鲜事2023-07-05 19:22:350000诸葛亮到底算好人还是坏人?有一恶俗传与他有关,罗贯中说法相反

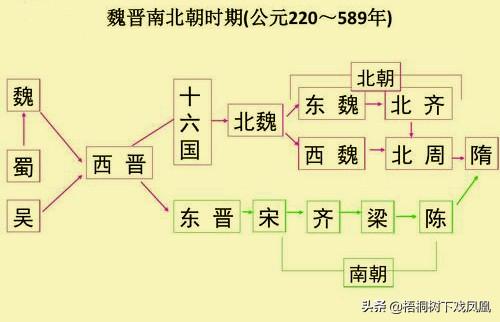

“人头祭”与诸葛亮本文作者倪方六在中国历史上,东汉皇家人丁不旺,远没有西汉当年的盛景,末年还为董卓操纵。自群雄并起,魏、蜀、吴“三国鼎立”,永无东汉。再后,公元265年司马炎代魏建晋,并于公元280年灭掉吴国,进入了两晋时期。我要新鲜事2023-05-26 18:16:110004黄帝与蚩尤之战:考古发现改写认知 难怪蚩尤打不过黄帝

距今约4500年前,古代中国的历史上发生了一场被称为黄帝蚩尤之战的重大事件,这场战斗成为了上古三国鼎立时期的关键,最终由黄帝取得了胜利,完成了上古的统一霸业。这场战争的根本原因一直以来都备受争议,从权力争夺到信仰、掠夺和资源争夺,各种理论层出不穷。然而,新的考古发现和逻辑推断可能揭示出了一个令人意外的原因,即一场关乎吃什么的路线之争。我要新鲜事2023-09-21 19:11:320000朝鲜人祖坟揭秘,盗墓团伙被破获后,一次枪决了3名盗墓主犯

日本人将近集安高句丽古墓史本文作者倪方六说到日本人在华盗墓史,绝不仅仅是上世纪20年代初,大谷探险队那班人去西域盗宝。笔者调查下来,发现日本人对中华古物十分贪婪,其挖掘中华宝物与地面抢掠一样,均有缜密而又系统的计划,盗墓目标十分明确,许多盗墓行为都是后来成为日本考古界权威的专业人士干的。图:吉林通化集安境内的高句丽墓地,景象尤佳,草木有情,在风水上相当讲究我要新鲜事2023-05-27 14:14:140000新发现 | 湖南常德黄土山旧石器遗址发掘收获

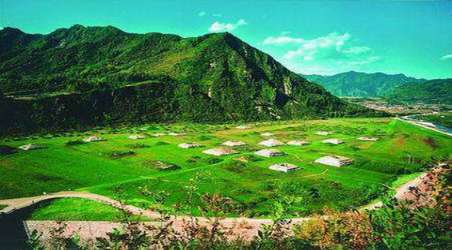

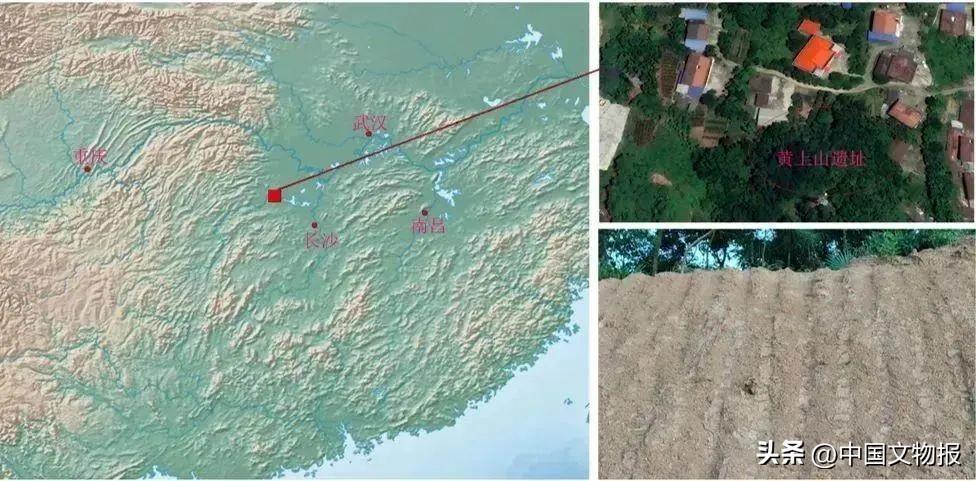

我要新鲜事2023-05-06 10:11:300000