庙底沟:盛开文化上最初中国的文明之花

庙底沟文化是中国分布范围最广、文化相似度最高、对后来文化影响最深刻的史前考古学文化。以庙底沟文化为核心的地区,也成为后来中国历史演进的核心区域,所以庙底沟文化在早期中国文化圈中的地位举足轻重。

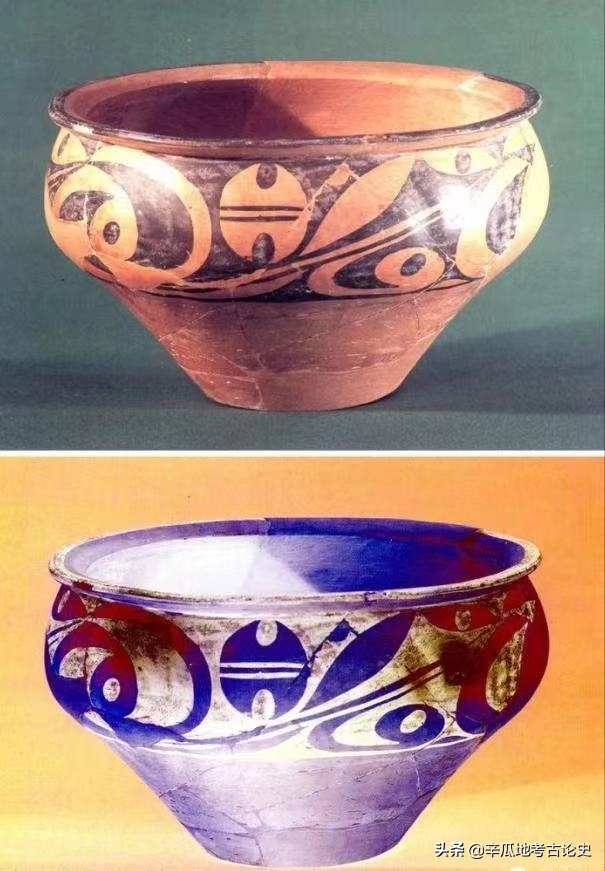

花瓣纹彩陶盆

花瓣纹彩陶盆

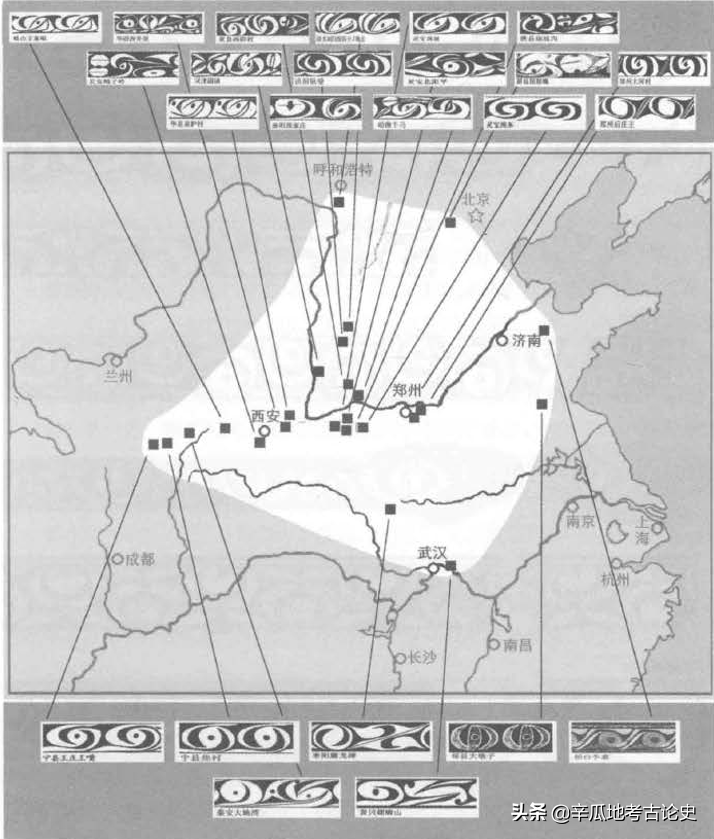

庙底沟彩陶上的花卉纹是绽放在以黄河中游地区为中心的中原地区的中华文明之花,随后向周边扩散,北到塞外,东到大海,南到南岭,西到甘青,在中华大地上次第出现。这是一个文化符号第一次传播到如此广阔的地区,说明在中国文明形成的过程中,第一次有了一个大范围的文化认同。从某种意义上讲,庙底沟文化完成了我国史前时期的第一次文化整合,是早期中国文明在中原地区出现的第一缕曙光,对后来的中国文明具有非常重要的意义。

双旋纹分布范围

双旋纹分布范围

苏秉琦先生认为,庙底沟彩陶上的花卉纹主要是以实际生活中菊科和蔷薇科的花瓣为母体,这种母体图案可能与“华”“华山”和“华夏族”的得名有关。“花”“华”“华山”“华夏”在远古时代具有密切的关系。

中国考古教育开拓者苏秉琦

中国考古教育开拓者苏秉琦

张光直先生认为,庙底沟文化所在的时代,是“中国早期文化圈开始形成的时代……它们便是最初的中国”。

张光直

张光直

李伯谦先生也曾说过,“庙底沟是仰韶文化的一个重要阶段,表现在它对外扩张和影响方面,可以说是东方文明研究中古国阶段的典型代表”。

李伯谦

李伯谦

王仁湘先生也多次讲到,“庙底沟文化对周围文化产生过明显的影响,其文化张力非常强劲,而集中体现这种张力的就是庙底沟文化彩陶……庙底沟文化彩陶所奠定的艺术传统,还影响到后来古代中国艺术与文化的开拓发展。从这样的意义可以说,庙底沟文化彩陶掀起了中国史前时代的第一次艺术浪潮”。

王仁湘

王仁湘

庙底沟文化正如它的文化符号一样,以陕、晋、豫交界地带为花心,如同花朵绽放一般,盛开在华夏大地上,并促使其他地区的考古学文化互相联系、交融。中原地区从此吸纳各地区的文化成果,逐步崛起为光彩夺目的文明中心,成为中国之前的“中国”。

那么如此重要的庙底沟文化是怎样发现呢?让我们把时间回到1953年11月的一天,当时中科院考古所五虎将之一的安志敏先生和同伴们坐火车到豫西地区进行考古调查,在下车收拾行李的瞬间,远处庙底沟遗址暴露在断崖上古代灰坑的剖面深深吸引了安老的眼睛。据他回忆:庙底沟遗址的发掘在个人的考古生涯中也是一次重要经历,至今回忆当时的情景仍兴奋不已”。1956年为配合三门峡水库建设工程,安志敏作为黄河水库考古工作队的副队长具体负责黄河库区内古代文化遗存的调查和发掘。

安志敏

安志敏

现任领队 樊温泉

现任领队 樊温泉

当时在“马路不平,电灯不明,夜晚狼嚎,风沙满城”的三门峡,考古工作人员发掘庙底沟遗址面积达4480平方米,发现仰韶文化时期灰坑168座,房基2座,墓葬1座,庙底沟二期文化墓葬145座,灰坑26座,房基1座,陶窑1座。此次发掘,一方面分清了仰韶文化早于龙山文化,而非东西二元对峙,另外在仰韶文化中的晚期具体分出了庙底沟文化,在庙底沟文化与龙山文化之间发现了庙底沟二期文化,基本理清中原地区从仰韶到龙山文化的时代序列。

发掘现场

发掘现场

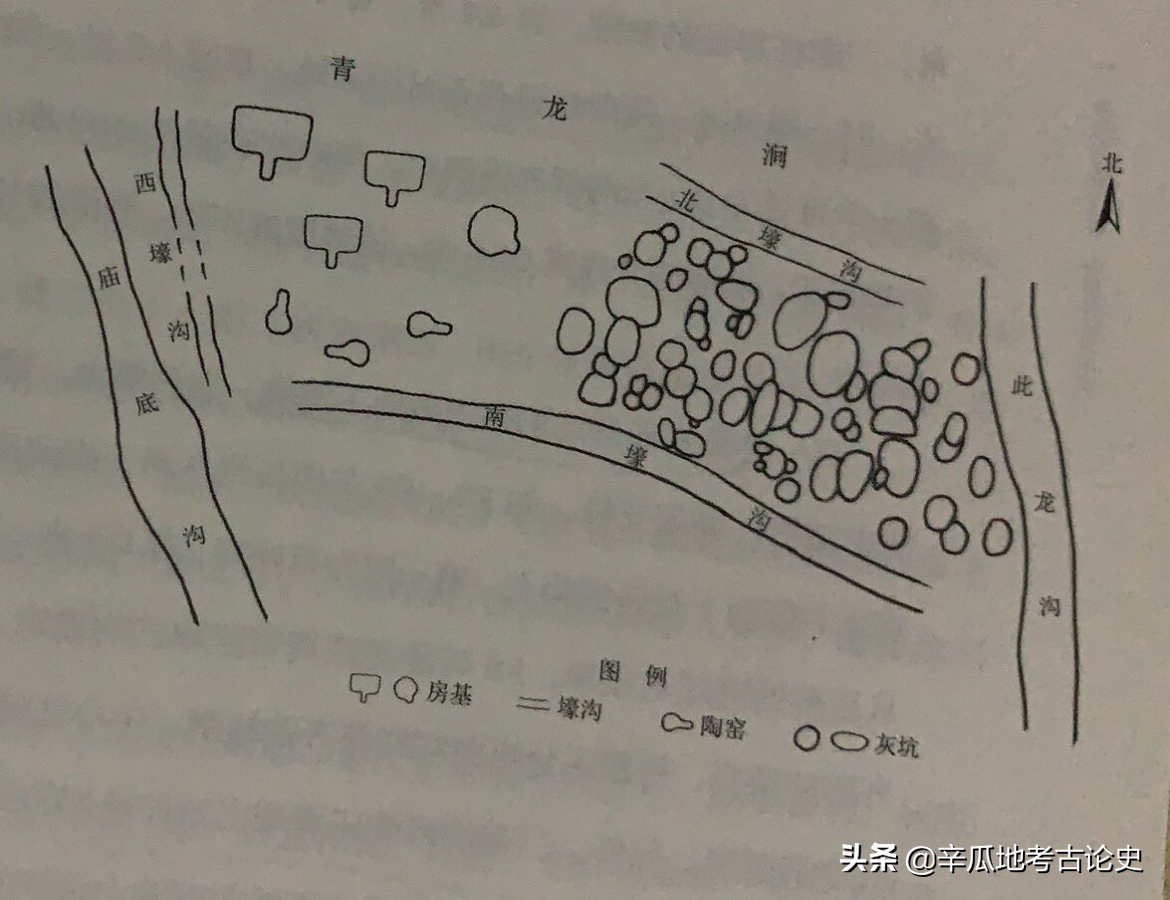

2002年庙底沟遗址第二次发掘挖了1.8万平方米,共发现庙底沟文化、仰韶文化西王村类型及庙底沟二期文化的灰坑和窖穴800多座,陶窑20座,保存较为完好的房基10余座,壕沟3条以及数处房基硬面。这次发掘在分期的基础上,基本搞清楚了庙底沟遗址的聚落形态。

庙底沟遗址俯视图

庙底沟遗址俯视图

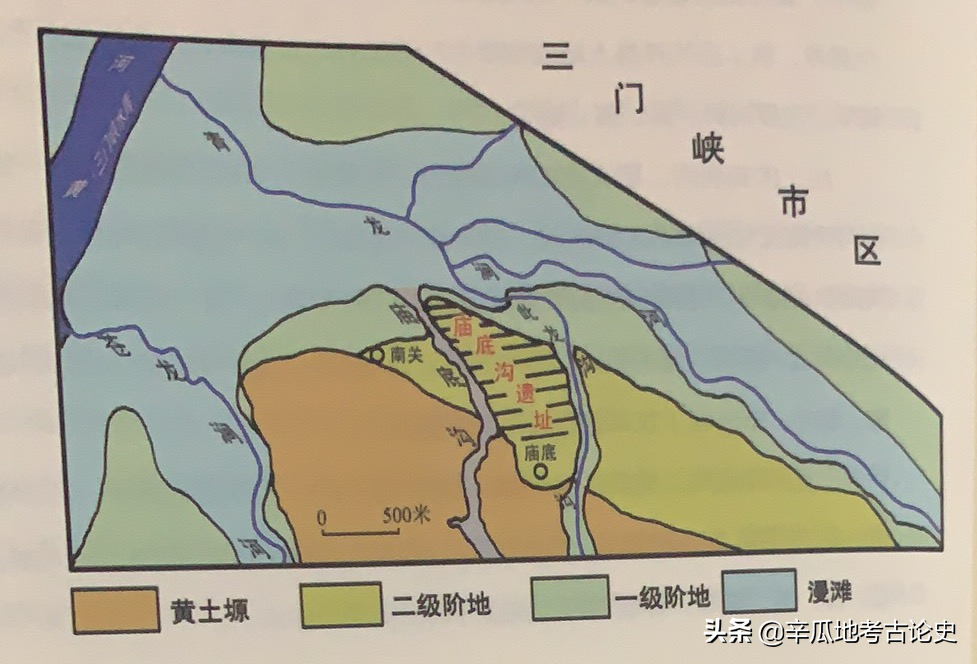

具体而言,庙底沟遗址位于河南省三门峡市韩庄村北的一块较为平坦的黄土塬上,处于黄河支流青龙涧河和苍龙涧河的交汇地带,属于陕西和河南之间的黄河峡谷。该地区三面环溪沟、一面临高崖,环境优渥且稳定,是古代先民生活的风水宝地。

庙底沟遗址地形图

庙底沟遗址地形图

根据考古调查,庙底沟遗址总面积约36万平方米,呈菱形分布。其文化内涵相当丰富,包括庙底沟文化(距今5900-5600年),仰韶文化西王村类型(距今5600-4900年),庙底沟二期文化(距今4900-4600年)。2001年庙底沟遗址被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

国保单位 庙底沟遗址

国保单位 庙底沟遗址

经过多年的发掘和调查,考古人员在遗址的东、西、南均找到了壕沟。这些壕沟口宽底窄,口部最宽处达12米,深约5-8米,沟底不平,局部铺有鹅卵石,考古人员认为壕沟是为了防御外敌的入侵,同时也具有防洪和排水的功能。

庙底沟遗址壕沟

庙底沟遗址壕沟

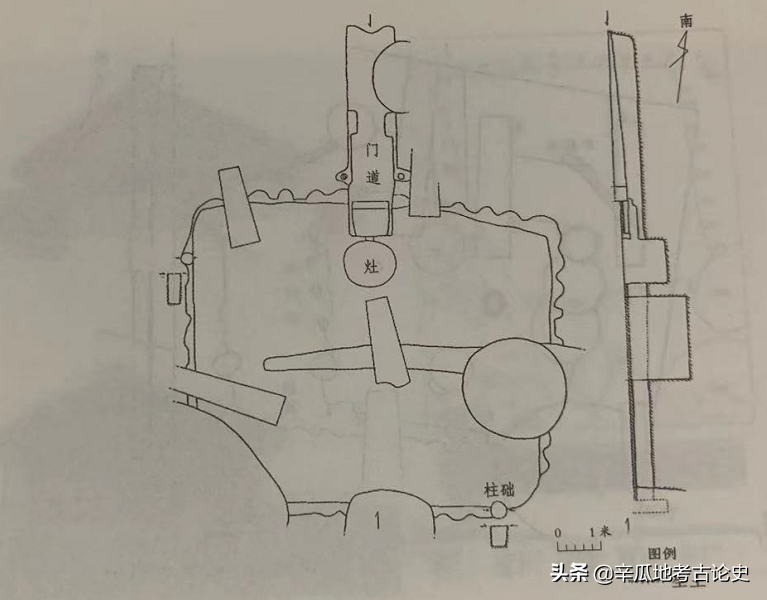

庙底沟遗址发现的房址多为圆形半地穴和方形浅地穴。圆形房址规模较小,直径一般为4至5米,墙壁及底部修整得较为平滑,灶台大多设在房屋中部,四周有柱洞。

房址平面图

房址平面图

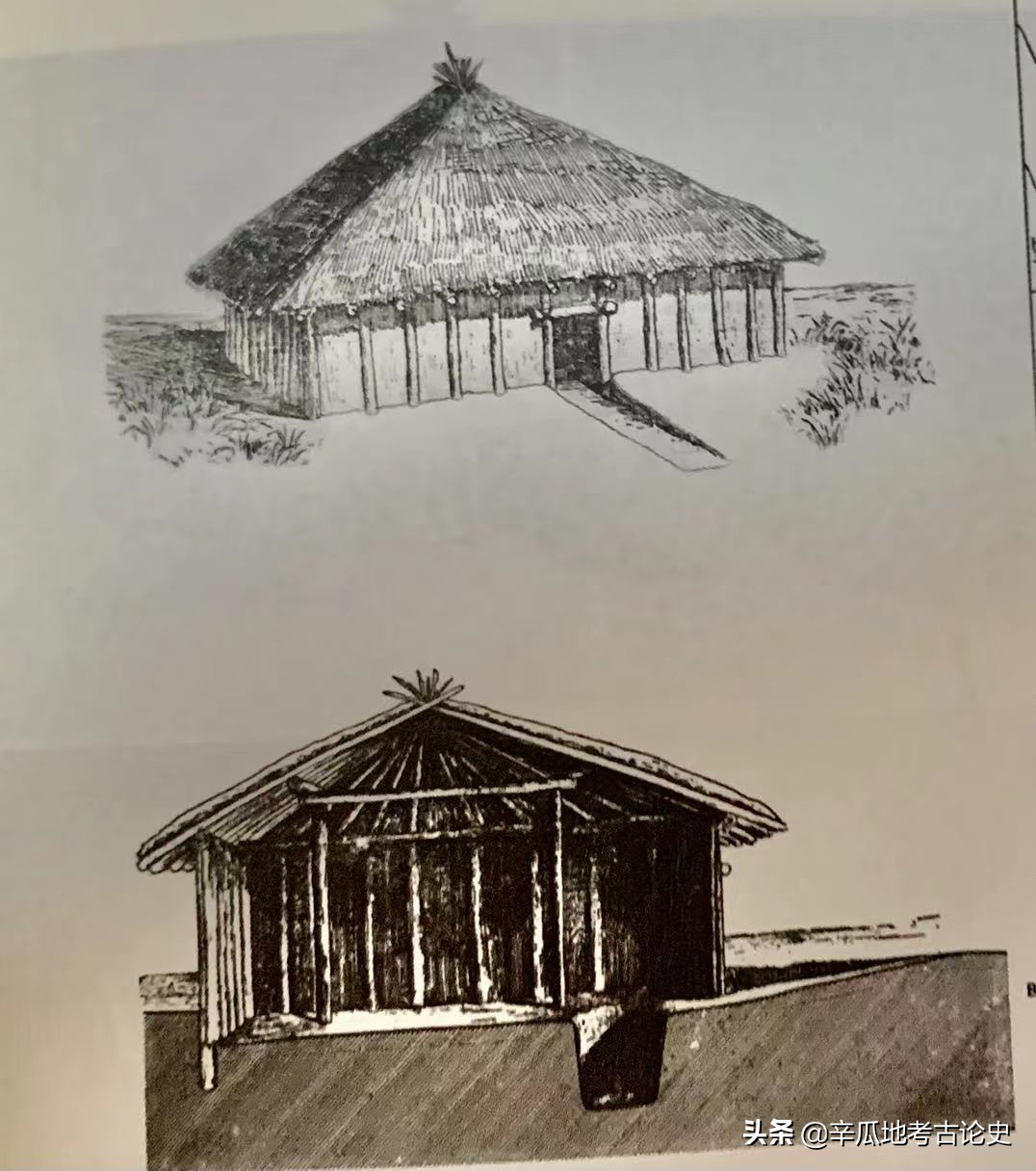

方形房址一般面积较大,面积可达一二百平方米,一般会先在房子四周挖好基槽,然后树立起支柱,再在房内下挖坑,然后填土。但是由于现在考古发掘出的多为房子的地基,所以上面的面貌不大清楚,多推测为茅草搭的屋顶。

房址复原图

房址复原图

除了生活的房子,还发现了庙底沟人储存粮食的窖穴。它们多为圆形袋状,部分面积较大,坑壁和底部都有人为加工的痕迹。根据窖穴里出土遗物的植物考古学研究显示,庙底沟人当时种植的农作物主要有粟、黍、大豆和水稻,另外采集的植物有猪毛菜、紫苏、草木樨等作为蔬菜食用。

窖穴

窖穴

当时的生产除了吃的便是制作陶器,目前庙底沟遗址发现了几座陶窑,体积均比较小,长2米左右,宽不到1.5米,主要由窑室、火口、火塘、火道和窑箅等构成。

庙底沟遗址发现的墓葬虽然也有145座,但是规模都较小,主要为长方形竖穴土坑墓,一般长1.8米左右,宽0.5米左右,多为直肢葬,南北头向,随葬品甚少。

当然庙底沟遗址最为出彩的还是彩陶,在器物数量、彩绘种类、图案结构上都大大超出了以前。庙底沟文化的彩陶图案繁琐,色泽明艳,变化多端,虽然有极少数有蜥蜴、蟾蜍等写实图案,但更多的还是几何纹图案。

几何纹图案主要元素为圆点和弧线三角,类似植物的花蕊和叶片,所以庙底沟文化彩陶的典型图案就是花瓣纹,有双瓣花、四瓣花,也有五瓣花和六瓣花,其中四瓣花最为规范,最具代表性。

当然,庙底沟文化的彩陶图案中,也有鸟纹,圆点的鸟首和弧线三角的双翼是花卉纹的演变。鱼纹已与半坡文化的鱼纹有着明显的区别,是庙底沟先民们自己创造的一种抽象的简体鱼纹,也就是横“x”纹,似取材于鱼的尾部。

彩绘的颜色不仅有黑彩,还出现了红彩、赭彩及少量复合彩。我们初步判断,这些颜色应该来源于矿物原料。

彩陶盆上的连体花瓣图案很有特色,两两相连的五瓣纹花朵,彼此之间共用一片花瓣,我们把这种图案称之为“华夏之花”。苏秉琦先生曾提出“花卉纹彩陶可能就是华族得名的由来”。同时,共用花瓣的构图形式,也充分体现了中华文化在传播过程中你中有我、我中有你的交融状态。

最近河南评选出的“河南百大考古发现”,庙底沟遗址赫然在列,而《庙底沟与三里桥》也被评为“河南考古百年经典考古报告”。目前庙底沟遗址仍然在发掘,在新的时代,庙底沟遗址必能老树开新花,给大家带来新的惊喜。

庙底沟与三里桥 新版

庙底沟与三里桥 新版

让古代书院“活”起来的江西思路

江西古代书院在中国书院史上独领风骚,对我国古代教育和学术文化的发展以及书院建筑体系的完善发挥了重要作用。书院文化是赣文化的典型代表,不断加强对书院文化的保护、研究、利用工作,发掘其当代作用,是促进江西文化强省建设的题中应有之义。历史悠久的书院文化我要新鲜事2023-05-06 14:29:590000北京出土乾隆女儿墓 专家居然说看到了国宝(驮龙碑)

北京发现的公主墓葬里有驮龙碑。在2020年北京的燕郊地区在建设厂区的时候就发现了一个大型的墓葬群,在经过考古专家的探查之后,发现这可能是一个来自于清朝中期的墓葬群甚至有可能和乾隆有着不可分割的关系。考古专家是通过这个墓葬的基础键以及他的占地面积来分析的,最后得出结论,这是一个清朝的公主墓穴,很有可能是乾隆的女儿。和敬公主我要新鲜事2023-05-11 07:41:150000从玉蟾岩到鸡叫城——史前湖南的稻作农耕之路

我要新鲜事2023-05-29 09:28:060000韩茂莉:中国历代疆域变化及其地理基础

我要新鲜事2023-05-27 23:45:0700011剑角龙:北美洲小型食草恐龙(体长2米/会使用铁头功)

前面,我们介绍了春雷龙,它体长15米,是北美洲大型食草恐龙,而同在北美洲,也发现了不少小型食草恐龙,比如剑角龙,接下来就随小编一起去了解看看。剑角龙基本资料体型:剑角龙是发现于北美洲加拿大的一种小型食草恐龙,它体长2-3米,体重40-80公斤,体型在已知774种恐龙中排第527位,生活在距今7600万年-6500万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 01:46:230000