举国之力找不到完整夏朝 为何 网友的神预言正在被考古证实

夏朝是否被找到仍然存在争议。一方面,考古学家在伊洛平原的二里头遗址中发现了与夏人活动区域相吻合的文物,这可以说是找到了夏朝的线索。另一方面,二里头遗址本身存在一些问题,使人们无法确定其与夏朝的确切关系。

一、时间界限模糊是一个问题

我国考古学的起源可以追溯到1921年对仰韶遗址的发掘,这标志着仰韶文化的出现。对于仰韶文化的年代归属,当时并没有得出明确结论。直到1929年,在对殷墟的第三次发掘中,意外地发现了一块属于仰韶文化的陶片。由于殷墟出土了大量自证性文字材料,已经确认属于商朝晚期的遗存,可以推断仰韶文化早于晚商文化。因此,徐中舒先生最早提出了仰韶文化即夏文化的假设。之后,河南安阳后岗村的发现进一步支持了这一假设。然而,这种推测基于地层叠压关系,无法确定仰韶文化是夏文化还是早商文化。因此,对夏朝确切年代的界定仍然模糊。

1959年,徐旭生在河南偃师发现了二里头遗址,根据地层关系判定,二里头文化早于二里岗商文化,但早于商文化的文化遗存不一定就是夏朝的遗存,时间界限仍然是个问题。碳14技术的引入进一步加剧了这个问题,因为二里头文化的时间跨度与商文化有重叠,无法确定二里头文化到底属于夏朝还是早商文化。夏商周断代工程的成果表明,二里头文化一至四期均属于夏文化,但这个结论缺乏考古依据,只是基于夏商分界在公元前1600年左右的推测。

二、二里头遗址缺乏自证材料是另一个问题

文明的判定通常依据城市、青铜和文字这三个要素。二里头遗址发掘出了大型宫殿建筑群、手工业作坊以及青铜器等象征礼仪制度的典型器物,表明这是一个大型王权都邑。至今为止,除了零星的刻画符号外,没有连词成句的文字材料出土,无法确定二里头文化是否具有独立的文字系统。文字的缺乏使得对夏朝的确认更加困难。

三、已知的夏朝也并不完整

二里头文化的前后存续时间只有200多年,与文献记载中的471年或431年相差甚远。根据目前的研究结果,夏朝的创始人是大禹,他的生活年代可以追溯到尧舜时期。根据考古发现的尧都陶寺遗址的碳14测定,其年代与断代工程对夏朝始建年代的判断相吻合。然而,夏朝的确切时间跨度仍然存在疑问。同时,考古发现也证实了夏朝早期的诸侯国格局,各聚落之间存在独立和对抗,王城岗遗址的出现并没有改变这种情况。

夏朝是否已经完全被找到仍然存在争议。尽管二里头遗址的发现提供了一些线索,但由于时间界限的模糊性、缺乏自证材料以及已知夏朝的不完整性,无法得出确凿的结论。夏朝可能是一个特殊时代的概称,而不是像商、周、秦、汉那样的具体朝代。随着考古学的不断发展,我们有望在未来揭开夏朝的更多谜团。

这盗墓头头上了央视:写盗墓笔记,派人保护墓地,拉考古专家入伙

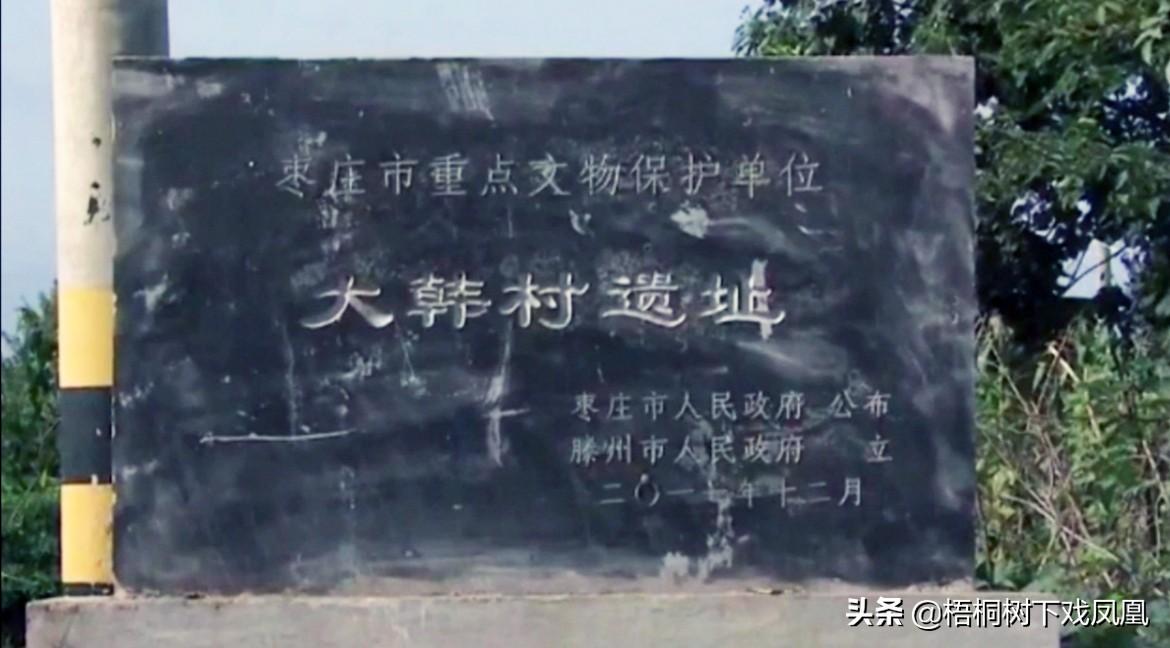

山东大韩村墓地的发现本文作者倪方六2019年中国考古有一个重要的考古发现——山东滕州大韩东周墓地,被发现了。这块墓地是怎么发现的?又是因为盗墓!大韩墓地地势平坦,东西长约100米,南北宽约70米,面积约7000平方米,位于枣庄市文物保护单位——“大韩村遗址”内。具体位置在山东滕州市官桥镇大韩村村东,地处薛河中下游,小魏河从墓地西部流经,地势较为平坦。我要新鲜事2023-05-26 13:57:590004【考古词条】铁器时代 · 白沙宋墓

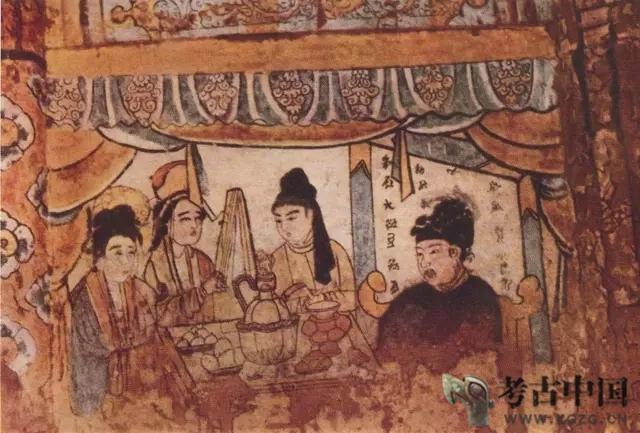

北宋末赵大翁及其家属的3座墓葬。位于河南省禹县白沙镇北。1951年12月发掘,报告由宿白编写,题名《白沙宋墓》,因而习称这3座墓为白沙宋墓。我要新鲜事2023-05-25 20:11:040000白彤东:文明的边缘——对华夏文明历史地位与人类文明进程的反思

我要新鲜事2023-05-26 04:25:110001中国两千多年前60岁不腐男尸睾丸检出精子,血型为AB型

两千多年男尸尸检发现本文作者倪方六古墓考古,是一件非常辛苦的事情,同时也是一件极富有意义的事情。有了新发现往往会让大家忘记长期的劳累,获得一种莫名满足,油然而生一份自豪。我要新鲜事2023-05-26 22:20:510003