孙悟空真的存在吗?我国一地发现“孙悟空墓”,墓中发现金箍棒

孙悟空真的存在吗?我国一地发现“孙悟空墓”,墓中发现金箍棒,自古以来,人们都热衷于《西游记》这部富含想象力的古典文学作品。尽管其中的故事让人痴迷,但多数人仍坚信,《西游记》的角色除了唐太宗和玄奘等现实历史人物,其余的都是源于作者的虚构。然而,1997年一次福建顺昌县的神秘考古发现,却让人们不得不重新审视孙悟空的存在可能性。

在那年的某个日子里,考古专家们在一座占地大约20平方米的古庙中,惊奇地发现了一座明朝时期的合葬墓。地方史书、墓志以及碳素测年技术都支持这个结论。

然而,这座墓碑所揭示的更是一笔令人瞩目的信息,那是两个名字——齐天大圣和通天大圣。虽然这两个墓碑仅长两米、宽一米,但却雕刻着极其精美的图案,仿佛是天然形成的杰作,给人一种庄重而神圣的感觉。这便引出了一个大胆的猜想,那就是孙悟空真的存在吗?

在元代杨景贤的原著《西游记》中,首次提到了孙悟空,称之为通天大圣。据书中所述,齐天大圣共有五个兄弟姐妹,包括骊山老母、齐天大圣、通天大圣(孙悟空自封)、巫枝祇圣母和耍耍三郎。

然而,到了明朝吴承恩的改编版《西游记》中,孙悟空不再是“小圣”,而是升级为大哥——齐天大圣。这与福建顺昌县的墓碑上的名字相吻合,似乎是借鉴了杨景贤版的《西游记》。

这段探秘之旅揭示了《西游记》这部古代文学作品与现实世界之间的神秘联系,也让我们重新思考虚实之间的界限。虽然直到现在,孙悟空是否真实存在还是个谜,但这一考古发现无疑为我们的思考提供了无限的可能。

在那个深埋在顺昌县的双圣一墓中,休息着一对历史长河中的兄弟。他们沉静在历史的底蕴中,那里的岁月静好,但他们的存在却唤起了无尽的疑惑和探求。因为他们,是与那个在明代作者吴承恩笔下跃然纸上的孙悟空有所关联的形象。然而,吴承恩所描绘的孙悟空是在明朝诞生的,那个时代的人们不可能对这个形象有深入的认识,他们接触到的更多的应该是元代杨景贤所塑造的孙悟空形象。

孙悟空,这个传奇的名字,在历史的长河中有着不同的身影。然而,我们该如何确认他的真实存在呢?被发现的墓穴又为我们提供了什么样的证据呢?

金箍棒是最有可能证明孙悟空存在的证据,但这并不能足以证明其真实存在,可能只是人们对其的一种臆想或是“衣冠冢”。孙悟空在不同的版本中是不一样的,所以其身份让人质疑。虚构的标签使人难以接受他真实存在的可能性。

吴承恩的孙悟空形象,其创作灵感大概是来自于杨景贤。他描绘的齐天大圣并不是通天大圣的二弟,而是集结了五位兄弟姐妹的能力,成为了一个新的圣者。他的能力可以上达天宫,下至地狱,有着七十二般变化的本领。

因此,被发现的齐天大圣和通天大圣的墓穴,是来自杨景贤笔下的神话人物,而不是明朝才诞生的孙悟空的墓穴。这似乎揭示了一个显而易见的答案:这个孙悟空和我们所认识的孙悟空,并不是同一个人物。

古人挖掘双圣墓穴时,偶然间发现一根出乎意料的物品——一根陈旧而素朴的铁棒,锈迹斑驳。这根铁棒在古人眼里虽然平凡,但却被赋予了神秘而传奇的名字,定海神针“金箍棒”,被推测为《西游记》中孙悟空的神兵利器。然而它的简朴造型与小说中的金箍棒形象相距甚远,只能暗示其或许就是那根传说中的神兵。

对此,社会舆论纷纷,虚构的孙悟空是否有其现实原型?那位欢脱的猴王是否曾真实地存在过?

元代杨景贤,原名杨暹,蒙古族人士,晚年更名为杨讷。他虽非汉族,却以天赋惊人的戏曲技艺,在元代戏曲界脱颖而出。在明朝早期,他与汤舜民一同得到明成祖朱棣的特殊恩宠。遭遇元朝晚期的动荡后,他定居钱塘,也就是现在的杭州,留下了十八种杂剧作品。

然而在时间的流逝中,杨景贤的杂剧作品大部分都消失在历史的长河中,只有两部得以幸存,那就是大家耳熟能详的《西游记》以及《刘行首》。而在这个版本的《西游记》中,杨景贤已经勾勒出了玄奘三藏及其三个弟子的精彩冒险,无疑是为后来吴承恩的《西游记》做了深厚的铺垫。

虽然我们无法确定孙悟空的真实原型,但无疑在这部伟大的作品中,我们看到了杨景贤丰富的想象力和卓越的创作才能,以及他对中国文化传统的深深热爱。

在杨景贤的创作世界中,孙悟空的形象尚未成型,但他的英勇正义、讨厌恶行、乐于助人以及机智幽默的气质已经被描绘得淋漓尽致。这些特质成为了吴承恩后续塑造孙悟空这一角色的坚固土壤。

杨景贤笔下的杂剧中,巧妙地构建了玄奘出征西域前的盛大场景。繁华的唐朝,文臣武将齐聚一堂,为他送行,唐太宗亲自告别。然而,描绘这一情境的时候,杨景贤并没有直接铺陈,而是运用了“村姑叙述”的技巧,既成功地表现出故事的主线,又隐藏了更多的故事内涵,引导读者投入更多的想象。学者发现,这种独特的写作方法,在后来的《红楼梦》中,曹雪芹也有类似的运用。

再者,杨景贤的《西游记》并非单纯的杂剧,而是在写作技巧上体现出从杂剧向传奇戏曲转变的趋势,对明代小说的进步作出了显著的贡献。

在杨景贤的故事线中,孙悟空并不是主角,他虽然是玄奘的弟子,但依然与那些妖魔鬼怪保持着关系,甚至有时会听从他们的指令。他的孙悟空并不是无所不能的神,而是有血有肉的存在,拥有人类的情感。他是那样地真实,让人感受到他的鲜活。

专家打开帝皇棺椁 发现“九窍玉塞” 棺中黄金美玉数不胜数

在江西南昌的墩山,考古专家们发现了一座皇帝的陵墓,特别引人注目的是墓穴中躺着的皇帝,他的周围堆满了珍贵的珠宝,琉璃玉席、黄金和玉璧玛瑙簇拥着他,而且在他的下半身附近还出现了“九窍玉塞”,包括一个名为“玉肛塞”的独特饰物。这个发现使得考古学家们更加好奇,究竟这位皇帝是谁?我要新鲜事2023-08-11 20:05:040001瓜评十大考古:陕西陶渠遗址发现8座大墓实证古“京”国都城

#古籍守护人#虽然河南有50项入选全国十大考古发现是无可争议的事实,但是如果硬要说河南是第一考古大省,隔壁的陕西首先就坐不住了。那八百里秦川,从仰韶到周秦汉唐,历朝历代,陕西关中地区无不是核心所在。回到我们擅长的三代考古,夏商考古看河南,那么两周考古就得看陕西。这不,今年两周时期最重量级的瓜,陶渠遗址就来了。我要新鲜事2023-05-25 19:57:330000马敏:耶鲁怪杰史景迁

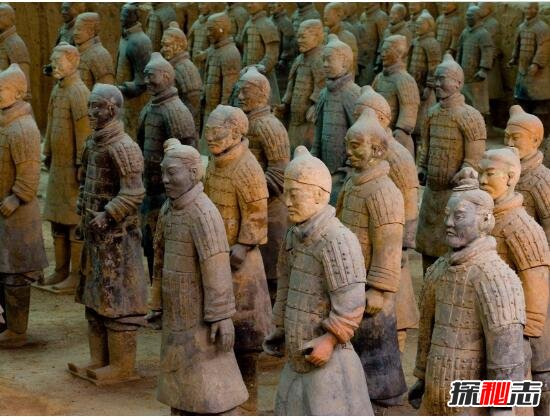

我要新鲜事2023-05-31 21:02:050000世界第八大奇迹秦陵兵马俑,兵马俑是真人做的吗/陶俑制作

秦陵兵马俑发掘于中国第一位封建皇帝秦始皇嬴政的陵墓,在陵墓中考古人员发现了三个秦陵兵马俑坑。秦陵兵马俑被列入世界十大奇迹建筑之一,是闻名于世界的文化遗产。很多人都问兵马俑是不是真人制作的,考古学家证实兵马俑是陶俑制作成。世界第八大奇迹——秦陵兵马俑我要新鲜事2023-05-07 15:06:370000比利时一教堂发现骷髅墙,可追溯到15世纪,考古学家万分惊喜

据英国《每日邮报》报道,考古学家于比利时的圣巴沃大教堂发现了一面骷髅墙,外层由成人的腿骨和胫骨垒成,中间夹层全是骷髅头。宗教信徒认为,人可以凭借躯壳复活,因此骨头十分重要。公共墓地旁会有一个石室,专门存放骨头,名为“藏骨室”。尸体会先埋在墓地,多年后腐化得只剩骨骼后,就移到“藏骨室”。圣巴沃大教堂建于17世纪,但这些骨头却比大教堂还要早200年。对于考古学家来讲,具有极高的研究价值。我要新鲜事2023-05-10 15:40:360000