为何秦始皇陵项羽30万大军打不开 千年未有人敢动 看卫星图就知

秦始皇陵是一个千年来无人敢动的墓穴,即使有项羽带着30万大军前来攻打,也未能打开陵墓。这一点可以通过卫星图像得知。近年来,盗墓文化在文学作品中变得越来越受欢迎,例如《鬼吹灯》和《盗墓笔记》,这些故事让人们在家中体验紧张刺激的探险旅程。其中,曹操的七十二疑冢和秦始皇陵都是知名的墓穴。

曹操是摸金校尉的创始人,他曾为了解决军资问题利用尸体,同时他也担心自己的坟墓会被人盗掘,所以修建了七十二疑冢。而今天要讲述的是另一个墓穴——秦始皇陵。秦始皇帝在古今中具有千古一帝的声名,他在世时统一了六国,一统天下。在他去世后,他的陵墓千年来也无人敢动。那么,为什么秦始皇陵没有人敢挖掘呢?

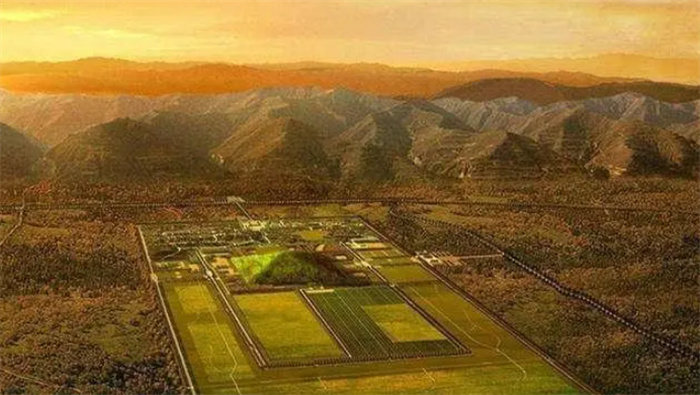

根据史料记载,首个想要挖掘秦始皇陵的人是西楚霸王项羽。当时,项羽率领30万江东大军攻打咸阳城,并焚烧了阿房宫,持续了三天三夜。然而,项羽最渴望的还是打开秦始皇陵并获取其中的财宝。阿房宫的壮观在杜牧的诗中有所体现,而秦始皇陵的规模更加宏大。司马迁在《史记》中对秦始皇陵有所描述,称秦始皇修建了骊山作为陵墓,并集齐天下能人异士以及工人,共有70多万人参与修建。在接下来的50多年里,秦始皇不断搜集天下的珍奇异宝,将其全部放在陵墓中,并命令最好的工匠制作了无数机关。地宫中使用水银点缀成河流,可谓天文地理交相辉映。

项羽这位一代英豪在见到秦始皇陵后也对其奢华感到惊叹,因此想要将其挖开并获取其中的财宝。然而,30万江东军队费尽心思地寻找,却无法找到入口。于是,项羽心怀不甘,下令烧毁了陵墓上方的宫殿,以平息内心的愤怒。这次火灾让秦始皇陵屹立千年,最终走到了现代。

现在科技水平越来越发达,一些在古代看起来难以实现的事情在现代并不难。然而,为什么迄今为止秦始皇陵仍未被动过呢?答案不止一个原因。首先,科技并不成熟。随着时间的推移,一位老农在骊山偶然间挖出了兵马俑,吸引了许多考古专家前来研究。这些考古学家组织了勘探工作,制定了许多计划,但实际能够实施的却很少。因为挖掘必须做好充分的准备,而秦始皇陵多年来一直埋藏在地下,稍有不慎就可能造成文物的氧化,这对中国乃至全世界都是一大损失。

据说郭沫若曾向上级申请挖掘秦始皇陵,但由于慎重考虑,上级认为当时的技术无法保证绝对的安全。如果开掘不仅不能完美地保存文物,甚至可能导致无法预测的损失。然而,这一决策被证明是正确的,即使在现代的科技水平下,也无法保证完美的挖掘。因此,挖掘秦始皇陵的计划被搁置。

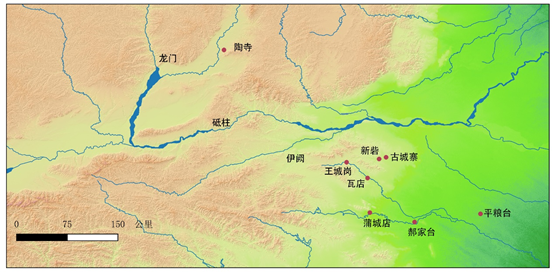

风水也是保护秦始皇陵的原因之一。陵墓占地面积约为56.25平方千米,呈现出一个上窄下宽、南临骊山、北临渭水的形状,周围群山环绕,气势磅礴,如众星捧月。一些人认为秦始皇选择这个地点是基于风水的考虑。在《水经注》中,北魏的郦道元解释道,秦始皇希望得到厚葬,因此选择了蓝田这个风水宝地,该地阴阳之气兼备,适宜葬礼。同时,一些人注意到秦始皇陵东侧有一个人工改造的水池,水源来自骊山东北角,由南向北流动。此外,在陵墓的西南方向修建了一座大坝,改变了水流的方向,使其绕过秦始皇陵。这种水的布置被称为“环水”。

还有人认为,秦始皇选择现在的地点与当时的尊卑礼制和观念有关。秦始皇的祖先陵园位于今天的临漳县芷阳一带,所以为了尊重祖先,他必须选择东侧的地点。此外,秦始皇选择现址与当时的传统观念密切相关,因为传统观念认为依山造陵是吉利的。

为了更好地研究秦始皇陵,专家采用了卫星拍照技术。通过卫星图像,可以看到秦始皇陵所占据的特殊地理方位,形状就像一头潜伏的巨龙,而陵墓所在的位置正好是龙眼的位置。这让专家感叹,秦始皇真是千古一帝,手笔非凡。

除了这些解释,还有一些奇闻异事。有一些传说称,虽然秦国有百万大军,但在与项羽的一场大战中,只有60万大军参战,似乎缺少了40万大军。一些野史记载称,这40万精锐士兵被埋在地下与秦始皇一同长眠,成为他忠诚的卫士,保卫他的千古一帝名号。然而,这些说法大多是无稽之谈,不足为真。

国家考古部门之所以不挖掘秦始皇陵,原因有多种。首先是为了不破坏陵墓的结构。其次,对陵墓的挖掘没有绝对的把握和信心。从民族心理、民族情感以及尊重祖先的角度来看,秦始皇陵都具有特殊的意义,不容许有任何差错。

秦始皇陵至今未被挖掘,是因为多种原因综合作用。这是对历史遗址的保护,也是对文物的珍视和尊重。无论从哪个角度来看,秦始皇陵都具有特殊的历史和文化意义,值得我们珍视和保护。

汉朝盗墓者最爱盗啥?一王级大墓最贵重随葬品被盗,透露古贼喜好

四川成都商业街大型船棺墓考古本文作者倪方六2000年,中国界考古界有一个罕见发现——在四川成都市商业街58号建筑工地上,挖出了一处战国早期多棺合葬土坑竖穴大墓,长方形坑长约30、宽约21米。奇特一幕是,墓里有17口棺材,如果不是被破坏的话,棺材应在30口以上。这些棺材由棺盖和棺身两部分组成,全是用上好的楠木,整木刳凿而成,被称为“船棺”。这一发现,极其罕见!我要新鲜事2023-05-26 21:02:030000古史复原应遵从的史料学原则——以大禹治水在豫西晋南说为例

我要新鲜事2023-05-25 19:10:400001全汉昇:宋代官吏之私营商业(三)

八、其他各种商业之私营甲、饮食业之私营北宋官吏之私营饮食业,除前述私贩茶、盐、酒、醋等事外,以私卖食粮为最多。如《宋史》卷二七四说田钦祚:迁引进使,为晋州都钤辖。……所受月奉刍粟,多贩鬻规利。为部下所诉。责授睦州团练使。《续通鉴长编》卷二十亦载有此事:引进使汾州防御使田钦祚护石岭关屯军。……月俸所入刍粟,多蓄之,以埃善价,而规其利。为部下所诉。诏鞫之。钦祚具伏。责授睦州团练使,仍护军。0000史念海:汉唐长安城与生态环境

中国历史上建都年代最长久的城市当数到长安。长安作为都城竟长达千有余年。在其地建都的王朝和政权也多至10余个。其中有的历史较为短促,甚至不足以具数。最为悠久的当推西汉和唐代。西汉绵延200余载,唐代亦已近乎300年。唐代上承西魏、周、隋,中间并未稍有间断,合而计之,已多超过500年。0002考古专家神殿地下深处搜寻遗骸 有没有发现?(神殿遗址)

墨西哥神殿只是用来祭祀。根据去年十月份的消息,在墨西哥的某个考古团队就在神殿的下面发现了一个隐藏的洞口,这个洞口居然是一个类似于墓室的结构,甚至考古学家还在里面发现了一些残骸,只不过在经过鉴定之后,让大家失望了,因为这些残骸并不是古人的,而是一些后来的盗墓贼的。神殿的作用我要新鲜事2023-05-11 08:39:070000