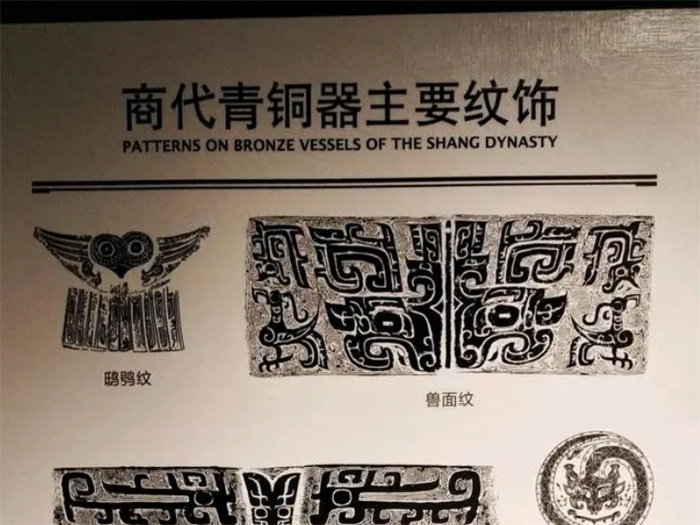

哪种文化更正统 其实一目了然:中原好“兽面” 四夷多“人面”

根据文物风格来看,中原文化区与周边文化存在明显差异。中原文化的文物上多见到"兽面纹"或"饕餮纹"的纹饰,而几乎没有"人面纹"的出现。这一特征可以通过观察博物馆展品和文物图片得出结论。

在中原地区的文化遗址中,如河南仰韶文化的伊川缸,其纹饰主要以动物为主,比如鹳鱼石斧图。庙底沟和半坡文化也以动物纹饰为主,而二里头文化的绿松石龙形器也呈现出动物的形状。商周时期的青铜器也以动物形状或纹饰为主,如妇好鸮尊和洛阳兽面纹方鼎等。然而,周边的文化则呈现出不同的特征。比如,北方的西辽河流域红山文化出现了人面泥塑,被称为红山女神。长江流域的良渚、石家河和三星堆文化则出现了大量玉面或青铜人面的文物。

甚至在商朝时期,长江流域仍然保持着使用人面纹饰的习惯。例如湖南博物馆藏有一件名为人面方鼎的青铜器,它是商代后期鼎的常见样式。在这件器物上,四面都雕刻着突出特征的人面,面部形象写实而醒目。

黄河流域除了中原地区,上游的大地湾文化出土了一种名为半神半人彩陶瓶的陶器,其造型是一个圆雕头像,短发齐额,双目圆睁,这样的器物在中原区并没有类似的发现。黄河中上游的石峁遗址更是出土了大量独特的石雕或石刻人像,其中大部分是人面像,也有半身或全身的石像,其中不乏高鼻深目的形象。

在中原之外的周边地区会出现如此之多的人面文物或纹饰,主要是由于不同地区的文化属性所决定。中原地区的文化自新石器时代开始就注重农耕和蚕桑业,其组织模式以王权和军权为主,神权为辅助。而周边地区的文化,尤其是红山、良渚和三星堆文化,以神权为主导,存在着塑造神像的习惯,因此出现了大量以人形为基础的文物和纹饰。

文物的特征能够反映一个地区文化的属性,中原文化与周边四夷文化的文物特征不同,这正是由于文化内涵的差异所致。中原文化以动物纹饰为主,而周边文化则以人面为主,这突显了中原与周边地区文化之间的差异性。这一发现为我们深入理解各个地区的文化特征提供了重要线索,同时也彰显了文物研究在揭示历史文化内涵中的重要作用。虽然仍需要进一步研究和探索,但通过对比中原与周边文化的文物特征,我们可以更好地理解古代社会的多样性和差异性。

水下考古脆弱文物提取技术研究与实践

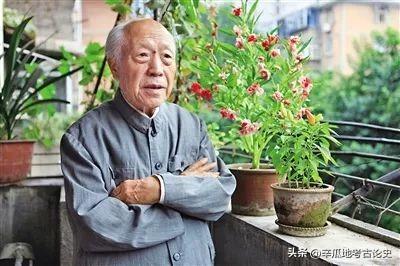

我要新鲜事2023-05-06 17:36:350000忆大师:石兴邦:“叩问远古村庄”的那位老人

他的足迹深深地印在历史遗迹之上,穿透了千年时光,给我们揭开了许多尘封的故事。他主持发掘的“远古村庄”半坡遗址,促生了中国首座遗址博物馆——西安半坡博物馆。他亲历了新中国考古事业从无到有、从小到大、由弱到强、走向世界的完整发展历程,更亲眼见证了新中国文物工作者思想理念从考古到文化遗产保护的转变历程。他是一位不知疲倦的学者,他就是著名考古学家石兴邦先生。我要新鲜事2023-05-27 10:23:140000「考古词条」青铜时代 · 屯溪西周墓

西周中期贵族墓葬。位于安徽省屯溪市西郊约5公里的奕棋村附近。1959和1965年安徽省文物工作队先后发掘3座墓。这几座墓的形制和随葬品的特点,都和中原地区的西周墓葬有所不同,表现出鲜明的地方特点。▲屯溪奕棋村位置图我要新鲜事2023-05-27 18:22:140000古代墓葬中发现星座 难道古人也相信?(古代星座)

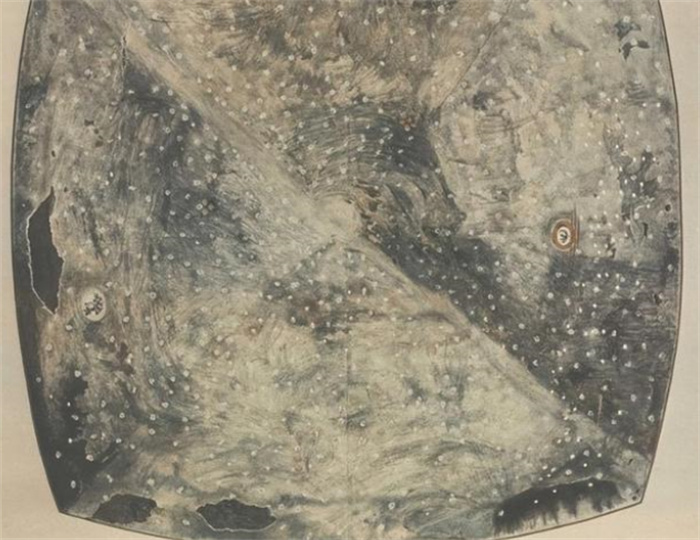

古人们已经学会了观测星象,但并不一定相信星座。在我们人类的文明历史当中,墓葬都是人们研究历史,了解过去的一个重要方式,在很多的古墓当中都是记载着充足的古代人们的生活以及文化信仰等等,让我们在了解古代人的时候有了一些可以参照的资本,而且随着对于古代墓穴的研究我们可以发现,古代人所掌握的知识或许并不比现在除了科学之外的少很多。墓穴壁画我要新鲜事2023-04-22 22:00:440000