三国时期盗墓记:诸侯如何盗掘古墓 文化遗迹惨遭破坏

在纷乱的三国时期,各路诸侯相互争斗,割据一方。在这个时期,发生了一系列政治斗争和势力扩张,还出现了许多盗墓事件。这些盗墓行为旨在获取珍贵的文物和财宝,与政治斗争和势力争夺紧密相连。以下是一些诸侯盗墓的案例,以及一些文化遗迹遭受破坏的情况。

1.曹操的盗墓行动

著名的政治家和军事家曹操在三国时期备受瞩目。为了筹措军费,他设立了一些专门负责盗墓的官职,如"发丘中郎将"和"摸金校尉"。曹操的盗墓方式主要有两种:一是通过设立官职直接进行盗墓;二是在战争中攻占敌方陵墓,掠夺其中的宝物。他主要盗掘的是西汉和东汉时期的王陵,如梁孝王陵和海昏侯墓。最著名的一次是在攻占宛城时,他发掘了著名的"宛城帝陵"。

2.刘备的盗墓行动

作为蜀汉的开国君主,刘备曾在攻占城池时掠夺过一些陵墓。尽管他没有设立专门的盗墓机构,但据《三国志》记载,他在攻占长沙时派遣赵云领兵发掘长沙王吴芮的陵墓,并掠夺了大量宝物。

3.孙权的盗墓行动

作为吴国的君主,孙权在位期间也进行过盗墓活动。根据《建康实录》记载,他曾发掘了南京附近的南朝墓葬,掠夺了大量宝物。此外,他还盗掘了一些吴国贵族的墓葬,以获取财宝。

除这些著名的诸侯盗墓行动,三国时期还发生了许多其他盗墓事件。这些盗墓行为对当时的文物和文化遗产造成了巨大破坏。

在三国时期,还有一些其他方式的盗墓行为。在铁器发明之前,一些人使用铁钎和铁锤等工具进行盗墓。他们通过挖掘地道或打洞的方式进入陵墓,然后使用这些工具进行挖掘。虽然这种方法对于一些小型墓葬有效,但对于大型陵墓来说,却力不从心,因为需要耗费大量人力和时间。

在三国时期,许多著名的文化遗迹遭受了破坏。比如洛阳的汉魏故城,这个古城曾是汉朝和魏国的政治中心,拥有丰富的历史文化遗产。在三国时期,由于战乱频繁,这座古城遭到了严重的破坏和损毁。此外,还有许多王陵、寺庙和古建筑等文化遗迹也未能幸免于难,遭受了盗墓和战争的破坏。

这些盗墓行为和文化遗迹破坏的背后,既有政治权力争夺和经济利益的驱动,也反映了当时社会的混乱和法律秩序的薄弱。三国时期是一个动荡的时期,人们的生活和财产安全都受到了威胁,文化遗产的保护和保存并不是当时的优先考虑。

尽管三国时期的盗墓和文化遗迹破坏给我们的历史留下了一些空白和遗憾,但也正是这些事件的发生,使得后世对于这一时期的了解更加深入和全面。通过考古学的研究和发掘,我们可以还原当时的历史面貌,了解三国时期的政治、文化和社会风貌。

如今,保护和保存文化遗产已经成为全球范围内的重要任务。各国政府和组织致力于加强文物保护的法律法规和机构建设,以防止盗墓和文化遗迹破坏的发生。同时,加强公众意识的培养,提高人们对文化遗产保护的重要性的认识,也是非常重要的一步。

三国时期的盗墓和文化遗迹破坏是当时动荡和混乱的社会环境下的产物,对于历史和文化的保护造成了一定的损失。通过后世的努力和关注,可以加强文物保护意识,努力修复和保护那些幸存下来的宝贵文化遗产,使之得以传承和弘扬。

新书 | 考古人生 礼证中华——读《礼证中华》

考古学者应该是什么样的?他们怎样走上考古之路?他们如何研究考古学?在考古学科日益大众化的当下,这些想必是很多人好奇的,而《礼证中华》这本书或许能稍解众人之惑。我要新鲜事2023-05-07 09:38:200000张荫麟:孔子及其时世·鲁国的特色

0000慈禧口中的夜明珠,到底是什么东西、从何而来,最终又去了哪儿?

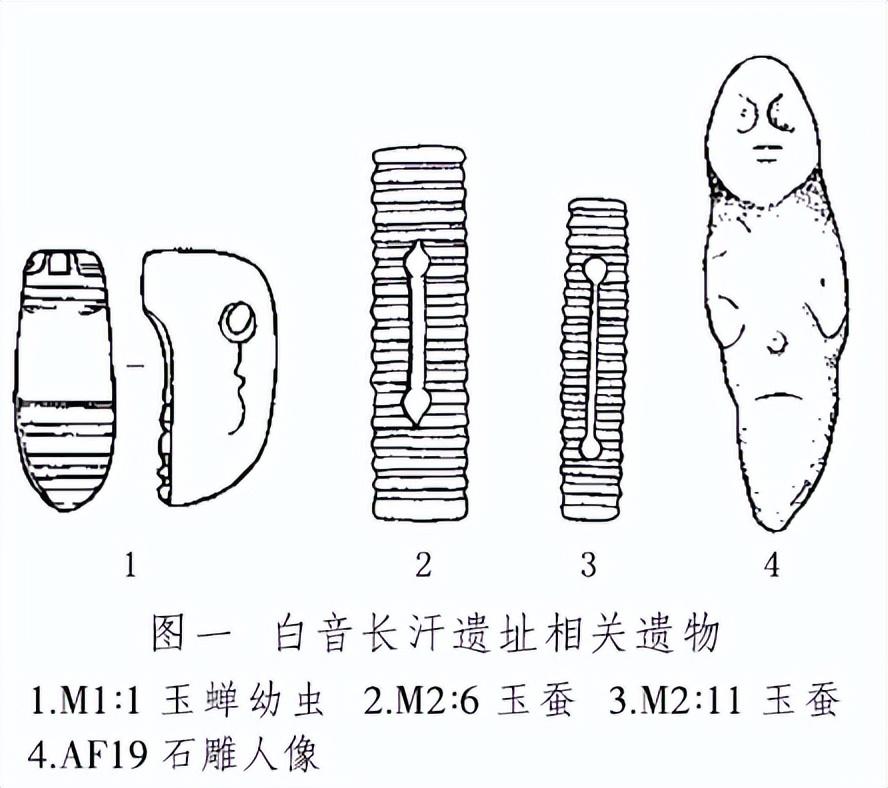

1928年,孙殿英率领国民革命军第六军团第十二军成功炸开定东陵,实施了一场震惊的盗宝行动,夺走了墓中的稀世珍宝。在《孙殿英东陵盗宝记》中,详细描述了慈禧的陵墓被盗的情节,包括慈禧口中含有的夜明珠被撬走的描写。这颗夜明珠究竟是何物,以及它的最终去向成为引人关注的谜团。慈禧口中的“夜明珠”到底是何物?我要新鲜事2024-02-02 14:14:280005李新伟:中国史前昆虫“蜕变”和“羽化”信仰新探

我要新鲜事2023-05-26 17:40:450000河南古墓里挖出真龙 难道龙真的存在(古墓真龙)

河南一个古墓里挖出大量的龙形图案让人怀疑龙是真的存在。龙作为整个中华民族一直以来的图腾神兽,在我们中国和中华民族当中扮演着十分重要的作用。在上个世纪80年代河南的一个化肥厂就发现了一古墓,而在这座古墓里,专家们居然发现有着一个龙形的图案。让专家们不得不去怀疑,难道说在中国古代真的有人见到过龙。古墓真龙我要新鲜事2023-12-14 19:16:160001