中国古人寿命:考古发现改写认知 中医果然“管用”

中国古代人的寿命一直是学者们关注的话题。在一项研究中,学者林万孝指出,商朝时期的人均寿命不超过18岁,而后经历了周秦、汉代、唐代、宋代、清代和民国时期,人均寿命逐渐增长,分别为20岁、22岁、27岁、30岁、33岁和35岁。他由此得出结论,没有现代医学的古人的寿命是非常随机的。然而,这种结论并不准确。古代人均寿命的低下并非完全是因为寿命短暂,而是由于高婴儿夭折率和战乱等因素导致的非正常死亡较多,从而拉低了整体寿命。考古学的发现揭示了正常古人的寿命超出了人们的想象。

在江苏连云港东海县的尹湾汉墓群中,1993年发现了一份西汉晚期的人口资料《集簿》。根据《集簿》的记载,该地区汉代人口约为140余万人,其中80岁以上的老人有33871人,90岁以上的老人有11670人。这意味着80岁以上老人的比例达到了3.26%,而全国在第六次普查时的比例为1.57%;90岁以上老人的比例为0.84%,而全国在第六次普查时的比例为0.15%。可见,在相对和平的汉代时期,正常人的寿命并不比现代人低。

除了尹湾汉墓群的发现,《集簿》还揭示了一个严峻的问题,即男女比例失调,男性比女性多将近2万人。这种不平衡的性别比例不仅在该地区存在,而且在整个西汉全国范围内差距无疑更为惊人。这或许也是西汉末年农民起义出现的重要原因之一。

根据对唐宋明时期古人寿命的研究,我们可以发现,这个时期的人们普遍能够活到60岁以上。以唐代为例,李燕捷的研究统计了2944个唐代人的生卒记录,得出样本的平均死亡年龄为57.55岁。而根据《宋词鉴赏辞典》和郑丽萍的研究,宋代人的平均寿命更高,存活到60岁以上的人很多,甚至有人活过了70岁。此外,一份针对宋代士大夫阶层的寿命调查显示,平均寿命在65岁左右。

类似地,在明代,人们的寿命也普遍超过60岁。葛剑雄和曹树基的著作《中国人口史(第四卷)》中列举了明代古人的寿命情况,显示他们的寿命普遍在60岁以上。

需要特别强调的是,这些统计数据所涉及的人群大多是富裕阶层,他们不仅享有良好的营养和医疗条件,还能避免一些较为危险的职业和生活环境。因此,这些数据并不能代表整个古代人口的普遍情况。

古代人的寿命因时期、地区、社会阶层和生活条件等因素而异。一些研究表明,在相对和平稳定的时期,富裕阶层和特定地区的人们可以享有相对较长的寿命,甚至能够活到60岁以上。然而,由于古代医疗条件和社会环境的限制,整体人均寿命相对较低。

30年前 河南出土一古墓 读完墓志铭 人们才发现朱元璋搞错了

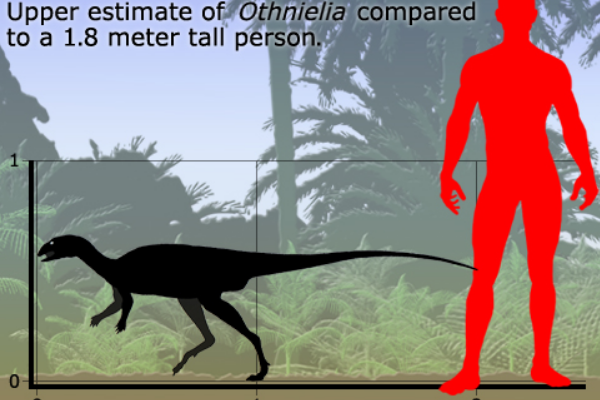

我国古代历史悠久,在记录工具不发达的古代,很多信息往往在流传的过程中会发生很多变化,人们需要进行考古,从古代墓穴的挖掘中发现更多真实的历史。一个著名的例子是关于元朝将领王保保的身世。在史书中,王保保被描述为一个汉人,但实际上,他是一个蒙古人。在河南出土的一座古墓中,墓志铭详细记录了王保保的父亲赛因赤答忽和他的生母蛮氏,以及他的兄弟脱因帖木儿。这些信息填补了史书中的缺漏,并揭示了历史的真相。我要新鲜事2023-07-02 21:12:400000侏儒龙:北美小型恐龙(最小仅50厘米/疑名状态)

侏儒龙是一种鸟臀目恐龙,诞生于1.56亿年前的侏罗纪末期,目前具体的种属还不明确,只知道它属于小型两足类恐龙的一种,非常善于奔跑,体长只有0.5-1.5米之间,最初发现于美国的科罗拉多洲或者怀俄明州。侏儒龙的体型我要新鲜事2023-05-10 02:28:470004「考古词条」旧石器时代 · 小南海文化

中国华北地区旧石器时代晚期的文化。发现于河南省安阳市西南小南海附近的洞穴中。1960和1978年两次发掘。该文化以小型为主要特征。地质年代属晚更新世。据,下部地层(第6层)的年代为距今22150±500年;上部(第2、第3层)为距今11000±500年。洞穴与年代▲小南海洞穴遗址位置与周围地形图我要新鲜事2023-05-29 00:33:080001女孩的豪华墓穴 四个字让人害怕(少女墓穴)

唐朝皇室女孩的坟墓上面写着开者即死。按照我国封建王朝时期的地位来看,在埋葬的时候,最高规格的肯定是皇帝。除此之外,皇室不少重要人物的墓穴应该也是非常的豪华。在之前考古队曾经发现了一个小姑娘的墓穴,她的豪华程度一点儿都不逊色于皇帝,但是在小姑娘的棺材上面有四个字,让考古专家们也是异常的害怕。就像是在小说当中描写的那样恐怖。西安发现我要新鲜事2023-05-31 22:43:140000艾伯塔角龙:加拿大大型食草恐龙(长6米/7000万年前)

在几千万年前的恐龙时代,恐龙的种类和数量是极多的,而在这里面最不缺的就是大型食草恐龙,其中著名的角龙类恐龙,比如今天要介绍的艾伯塔角龙,它体长可达6米,头上有三只角,头后有长的头盾,不仅防御力惊人,攻击力也很强大,接下来一起去认识看看。艾伯塔角龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 22:03:410000