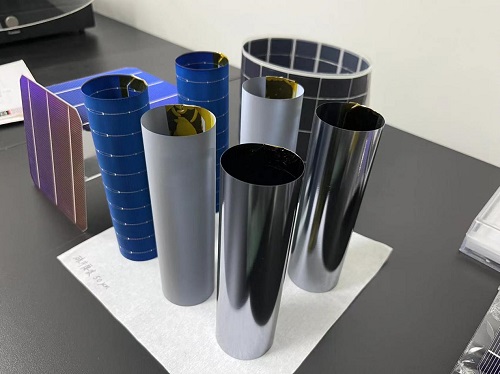

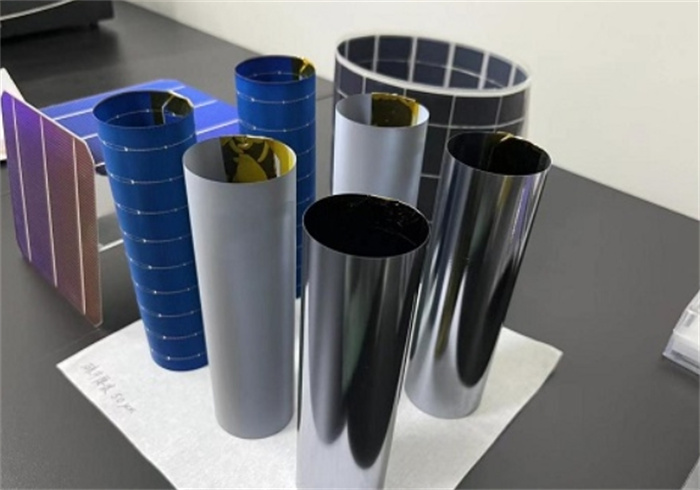

柔性单晶硅太阳电池诞生了,弯曲角度超过360度

在“双碳”背景下,把太阳能转化为电能的光伏产业高速发展,单晶硅太阳电池则是其中的主力军,在光伏市场的占有率已上升到95%以上。

之所以如此炙手可热,是因为单晶硅有太多优点。其一,硅元素是地球上含量最高的半导体元素,材料根本不缺;其二,成本较低;其三,硅片、单晶硅、太阳电池等很多工艺已在传统半导体领域非常成熟,可直接借鉴。

然而事无完美,单晶硅太阳电池有一个严重的缺陷。它很“脆弱”,在力学上,稍微给它一个弯曲的应力,或者在运输过程中有振动,都可能导致其直接碎掉。这也使得单晶硅太阳电池的应用场景非常有限。

来自中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)的科研团队成功开发出柔性单晶硅太阳电池,实现了里程碑式的跨越。5月24日23:00,这篇研究论文在《自然》上在线发表,并被选为了当期的封面。这也是距单晶硅太阳电池发明69年以来,第一篇发表在《自然》的纯单晶硅太阳电池长篇研究论文。

从“V”到“U”,实现力学性能的蜕变

把单晶硅太阳电池做成柔性的,哪里需要贴哪里,是业界许多人的理想。

在学生时期,该论文第一作者、上海微系统所副研究员刘文柱就考虑过这个问题。但真正刺激他坚定信心去做这件事情,是因为在多次学术会议上,总能听到一种声音“我们的薄膜电池可以非常柔,而单晶硅太阳电池难以实现这点。”

为了把不可能变为可能,刘文柱和合作者开启了漫漫实验路。

硅太阳电池原本是一个平面,反光严重,为了提升其发电效率,就必须要减少光反射。常用的做法是把硅片放在化学溶剂里处理,表面就会出现很多金字塔形状的微米结构。当光照过来时,会在这些结构上来回反射,使得大多数光能进入到硅片里,对发电做出贡献。

“我们发现,在金字塔与金字塔的交界处是非常尖锐的‘V’字型沟槽,在这个地方稍微加一个力,就会萌生裂痕。从此处着手,或许能改变硅片脆弱的灵魂。”刘文柱在接受《中国科学报》采访时说。

研究团队把硅片做了一个简单的化学处理,通过各向同性化学腐蚀或者等离子体处理,把“V”字形沟槽变成了“U”字型。“这种做法让弯曲应变能够有效分散,有效抑制了应变断裂行为,提升了硅片的柔韧性。”该论文通讯作者、上海微系统所研究员狄增峰介绍。

但刚按下了这头,又翘起了那头。力学性能虽得到了优化,但反光也有所增加,发电效率大打折扣。如何让力学性能与发电效率两者兼得,这让大家十分苦恼。

研究团队打算从硅片碎裂的全部细节中寻找突破口。这就需要一台一秒可以连续拍100万张照片的超高速相机。刘文柱把样品寄给了曾经同在阿卜杜拉国王科技大学流体力学团队的师弟杨自强。杨自强用超高速相机把硅片在弯曲应力下断裂的过程全部呈现了出来。

“我们看到,所有硅片在弯曲应力下的断裂,都是从边缘开始。这说明,最边缘区域是硅片的‘力学短板’。”刘文柱表示,“那么,我们只需要处理整个大硅片边缘很小的区域,问题就可以迎刃而解。”

对此,研究团队创新地开发了边缘圆滑处理技术。他们将几十个、几百个或者更多的硅片摞在一起,结合等离子体腐蚀法,能将硅片边缘的表面和侧面尖锐的“V”字型沟槽处理成平滑的“U”字型沟槽。

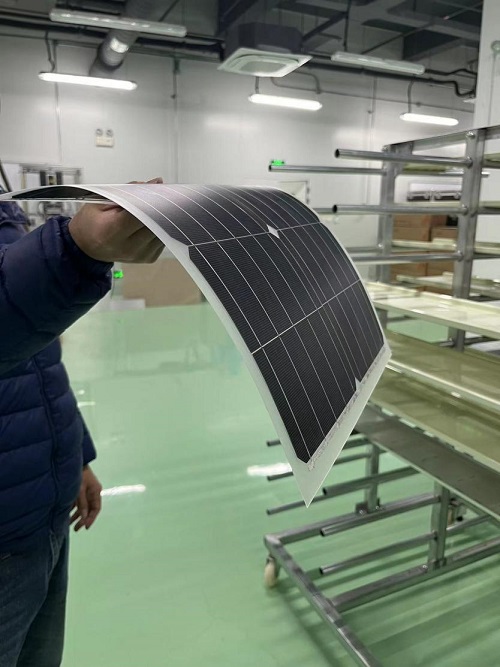

该结构设计方案可以显著提升硅片的“柔韧性”,60微米厚度的单晶硅太阳电池可以像A4纸一样进行折叠操作,最小弯曲半径达到5毫米以下;也可以进行重复弯曲,弯曲角度超过360度。

“由于圆滑策略仅在硅片边缘实施,基本不影响太阳电池的光电转化效率,同时能够显著提升太阳电池的柔性,未来在空间应用、绿色建筑、便携式电源等方面具有广阔的应用前景。”该论文通讯作者、上海微系统所研究员刘正新表示。

证据充分,令审稿人心服口服

1954年,美国贝尔实验室的研究者就发明了单晶硅太阳电池,利用单晶硅晶圆实现了太阳光能转换成电能的突破,并成功用于人造卫星。

之后的69年里,《自然》上都没有发表过单晶硅太阳电池的长篇研究论文。所以当这篇文章投给期刊编辑时,令他们眼前一亮,文章很快进入送审环节。

在第一轮审稿环节,一位审稿人给出了很高的评价,认为“这是未来光伏领域的突破性发现”,另一位审稿人虽然没直接拒稿,但提出了很多细节问题。

“可能我的英语写作不太好,感觉第二位审稿人没有完全看懂文章,后来我针对他提出的问题,掰开揉碎了一点点给他解释。”刘文柱说。

在第二轮审稿时,这位审稿人写道“无论从哪个角度来说,这项工作本身是一流的,发表在《自然》上是公平的。”

文章投出去后,相关的宏观力学实验仍在进行着,在文章送审还未收到反馈意见的时候,研究团队又得到了新的进展,用三点弯曲法去测试单晶硅太阳电池的力学性能,并计算其理论极限能到多少。

在审稿人都未提出补实验的情况下,他们把后期获得的研究进展加到文章里,形成了充分的证据,令审稿人心服口服。文章从2022年8月24日投出,历时5个月就被原则性接收。可为什么直到现在文章才上线呢?

“都是图惹的祸!”刘文柱说,“以前我也没投过这么好的期刊,就一年多以前投过《自然》,但被拒了。我对于做图没什么经验,做出的图都很难看,在文章通知被接收后,又经历了5轮细节修改。”

对于最终能被选为当期的封面,刘文柱实感意外,在他看来,《自然》的封面设计竞争非常激烈。“当时也不懂绘画,没有审美意识,我就一直思考柔性的概念将来能用在哪里,恰好看到街边的路灯,就直接拍了下来。然后把单晶硅太阳电池卷曲贴在路灯杆上,再做一点朦胧的效果突出路灯,就两三个简单的元素,但整个画面简单明了。”

撬动巨大的柔性光伏市场

一项技术是否可靠需要多方验证。研究团队不仅做出了单晶硅太阳电池,还考虑了很多后端的事情,把单晶硅太阳电池柔性组件送到第三方进行测试。

“江苏有一个公司专门做高铁外壳振动测试,我们把做出的一平方米左右的柔性组件送去测试,将组件四周固定在底板上,让中间悬空,振动测试开始后,组件会像席子一样上下抖动。”刘文柱说。

在如此严酷的测试环境下,他们测了18000个周期,柔性组件的功率分毫未损。

除了这个测试外,研究团队还做了更“狠”的操作。光伏的国际标准是IEC标准,也就是说光伏材料必须满足在零下40℃到85℃间运行20年或25年,性能衰减不超过15%。

“我们做的实验比国际标准还严苛,让单晶硅太阳电池在零下70℃到85℃间连续循环120个小时,结果发现功率衰减很小。”刘文柱介绍。

这就是硅好的一面,性能十分稳定。刘文柱表示,多模电池虽然很薄,柔韧性很好,但它是多晶结构。在微观显微镜下看,它是由一个个晶粒拼起来的东西,这意味着每一个晶粒与相邻的晶粒间都存在一个晶界,如果你把它来回弯曲折叠,晶界就会形成力学上的摩擦,导致性能衰减。

“现在,我们做出了柔性单晶硅太阳电池,整个大硅片无论如何弯曲都能恢复如初,它没有晶界、没有摩擦,哪怕折叠1000次,功率也没有丝毫衰减,使用寿命会很长。而这些都是多晶电池很难实现的。”刘文柱说。

该研究在量产线验证了批量生产的可行性,为轻质、柔性单晶硅太阳电池的发展提供了一条可行的技术路线。研究团队开发的大面积柔性光伏组件已经成功应用于临近空间飞行器、建筑光伏一体化和车载光伏等领域。

刘文柱表示,柔性单晶硅太阳电池将来会应用于更多场景,比如在路灯、可穿戴电子、移动通讯、航空航天等领域具有很好的发展空间,或能撬动巨大的柔性光伏市场。

世界上最大的武器库在哪个国际

当提到武器数量最多的国家,很多人的第一反应会是美国。然而,世界上最大的武器库却并非在美国,而是在乌克兰。这一令人震惊的发现引起了广泛关注,让人们对乌克兰的军事实力和其所隐藏的秘密产生浓厚兴趣。我要新鲜事2024-01-02 19:02:140000一枕黄粱是什么生肖?为什么一枕黄粱指的这个生肖

一枕黄粱其实指的猪这个生肖,这个成语主要比喻一些不真实的虚幻的美梦,猪八戒喜欢吃也喜欢做美梦,所以也可以说一枕黄粱指的猪这个生肖。一枕黄粱成语故事我要新鲜事2023-05-11 16:16:580001世界第一把伞是谁发明的?哪些国家用伞比较多

在生活之中许多发明,都对我们的生活有着非常大的便利,面对大雨天气我们每个人都会带一把雨伞,这样就可以减少被淋湿的风险,但是伞是谁发明的,大家知道吗?说起这个雨伞,第一次出现就已经是在公元前450年。一、伞是谁发明的我要新鲜事2023-05-11 13:33:090000双缝干涉实验:平行宇宙或许存在,科学家用实验揭开神秘面纱

在无垠的宇宙中,隐藏着无数个神秘的领域,其中一个引发了人类无尽的好奇心和想象力——平行宇宙。平行宇宙是一种超越我们熟知的现实的存在,它们与我们的宇宙共同存在,但却在不同的维度和时间轨迹中演绎着独立而多样化的故事。我要新鲜事2023-12-22 20:37:570000地球监狱论真相揭秘 地球是监狱人类是囚犯

导语:地球监狱论认为人类是作为试验品被流放到地球,以便外星人能够更好的观察和研究,而地球就像一个监狱,因为地球并非一个适合长久发展的星球,内部十分不稳定,时时刻刻都有岩浆在翻滚,而且地球处于宇宙的边缘位置,甚至还有人认为宗教可能也是外星文明所带来的,但是这一切都没有科学依据,所以目前并不能下定论,下面和探秘志了解下。地球监狱论真相揭秘我要新鲜事2023-05-09 20:23:200000